Перейти к:

Некоторые вопросы о месте литодинамических процессов в общей классификации геологических опасностей и явлений

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-14-26

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением литодинамических процессов на шельфе как опасных явлений. На примере прибрежных зон Южного Сахалина, где проводится Государственный мониторинг опасных экзогенных процессов на шельфе, показано, что в пределах выделенных ключевых участков происходит ежегодное перераспределение зон аккумуляции и размыва донных осадков. Другие примеры, взятые из практики аналогичных работ на Финском заливе Балтийского моря, свидетельствуют, что литодинамические процессы в береговой зоне приводят к значительным нарушениям состояния берега, что представляет конкретную опасность для населения. Делается вывод, что литодинамические процессы должны изучаться с применением стандартных литологических и геофизических методов, используемых при морских геологических работах.

Ключевые слова

Для цитирования:

Рыбалко А.Е., Щербаков В.А., Рябчук Д.B., Иванова В.В., Жамойда В.А., Сличенков В.И., Котов С.Р., Сергеев А.С. Некоторые вопросы о месте литодинамических процессов в общей классификации геологических опасностей и явлений. Арктика и инновации. 2024;2(1):14-26. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-14-26

For citation:

Rybalko A.E., Shcherbakov V.A., Ryabchuk D.V., Ivanova V.V., Zhamoida V.A., Slichenkov V.I., Kotov S.R., Sergeev A.S. On certain issues related to the place of lithodynamic processes in the general classification of geologic hazards and phenomena. Arctic and Innovations. 2024;2(1):14-26. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-14-26

Опасные геологические процессы и явления (ОГПЯ) на шельфе в настоящее время привлекают все большее внимание как исследователей, так и практиков в связи с хозяйственным освоением морского дна [1–3]. Развитие нефтегазового комплекса на дне шельфовых морей поставило в повестку дня вопросы экологической безопасности как самих буровых, так и получающего все большее развитие трубопроводного транспорта. Обеспечение экологической безопасности подобных инженерных объектов является важнейшей проблемой при инженерном освоении дна шельфовых морей, особенно в условиях геополитической нестабильности, а также проявления таких видов ОГПЯ, которые до недавнего времени в пределах некоторых регионов даже не прогнозировались. Калининградское землетрясение в 2004 году является тому примером.

Целый ряд обычных природных процессов начинает в определенных условиях представлять опасность для подводных инженерных объектов, причем эта опасность осознавалось гораздо раньше, чем появилось само понятие «опасные геологические процессы». К таковым относятся литодинамические процессы, связанные с горизонтальным перемещением обломочного материала под влиянием волнений и течений. Наиболее активно они изучались и изучаются в береговой зоне, так как именно с ними связаны вопросы устойчивости берегов, в том числе — в зонах строительства портовых сооружений. В 80-х годах прошлого века на основе изучения литодинамики наносов в береговой зоне в Институте океанологии АН СССР проф. В.В. Лонгинов организовал новую научную школу [4]. Впоследствии это учение распространилось на весь шельф, континентальный склон и его подножие, что дало начало новой отрасли науки — литодинамика океана [5]. Изучение этих процессов нашло широкое распространение в практике морских инженерно-геологических изысканий. В своде правил СП 11-114-2004 «Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений» (ст. 7) указано, что литодинамические исследования проводятся в комплексе с проведением инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических работ и включают изучение литолого-геоморфологических условий, динамики наносов, динамики дна и берегов, воздействие на дно ледяных образований. Большое внимание изначально уделялось изучению литодинамических процессов в береговой зоне в США, где вопрос устойчивости берегов и заносимости морских каналов был жизненно важным для многих городов, располагающихся непосредственно на побережье [6].

В отечественной практике давно осознано важное значение литодинамических процессов для формирования донных осадков, а также неблагоприятного их воздействия на инженерные объекты в береговой зоне (заносимость фарватеров и судоходных каналов), на подводные трубопроводы и кабели (подмыв их основания или наоборот, погребение под слоем движущихся осадков). Однако не существует единого мнения о профессиональной принадлежности этого вида осадкообразования (собственно динамики осадков). В настоящее время в цикле инженерно-геологических работ этот тип седиментационных процессов рассматривается, как указано выше, в разряде инженерно-гидрометеорологических изысканий. В свою очередь, структуры агентства «Роснедра» (Минприроды РФ), отвечающие за геоэкологическую безопасность инженерных сооружений на шельфе, относят эти процессы, как и все литологические факторы, к сфере гидрометеорологии, аргументируя это тем, что все осадки формируются в водной или воздушной среде (что, в принципе, никем и не оспаривается). При этом не всегда данные процессы рассматривают как опасные, относя их к природным.

Однако литодинамические процессы в определенных условиях и при размещении инженерных объектов на морском дне могут представлять опасность для человека и создаваемой им на шельфе инфраструктуры.

Основным фактором литодинамики как природного процесса является транспортировка обломочного материала (в форме качения, сальтации или взвеси) под влиянием волнения и самых разнообразных течений. В этом смысле понятие литодинамики тесно связано с понятием морфодинамики (занимающейся в том числе вопросами образования аккумулятивных или денудационных форм рельефа), что дало в свое время Е.Н. Невесскому право объединить эти понятия в одно: литоморфодинамику [7].

Потоки наносов, формирующиеся под воздействием гидродинамических факторов, зависят от различных метеорологических, гидродинамических и геоморфологических условий. Основными из них являются величина придонной скорости и крупность обломочных частиц перемещаемых потоков [3]. С точки зрения фиксации ОГПЯ важны именно морфодинамические характеристики или образование новых форм рельефа: аккумулятивных и денудационных. Они фиксируют конечный результат таких ведущих факторов седиментогенеза, как аккумуляция (намыв) и размыв. Действие этих факторов приводит к заносимости морских каналов, размывам под нитками проложенных на морском дне газопроводов и к другим неприятным процессам, приводящим к нарушению экологической безопасности антропогенной инфраструктуры. Именно эти факторы учитывались уже много веков при строительстве портов и гаваней. В результате литодинамических процессов часто формируются формы донного рельефа (рытвины, различные валы песчаного и илистого состава, которые сами по себе представляют уже опасные геологические явления. Наконец, сам покров современных морских осадков, представленный илами и песками различного состава, полностью относится к категории неустойчивых грунтов и может послужить причиной проявления ОГПЯ.

Именно эти обстоятельства послужили основанием для включения изучения литодинамических процессов в комплекс инженерно-геологических исследований, а также в состав Государственного мониторинга геологической среды шельфа, преобразованного в настоящее время в Государственный мониторинг опасных геологических процессов. В рамках этих работ в последние годы были достигнуты большие успехи в организации сети постоянных наблюдений в береговой зоне Финского залива, а также на Калининградском шельфе, где береговые процессы всегда были в центре внимания природоохранных организаций.

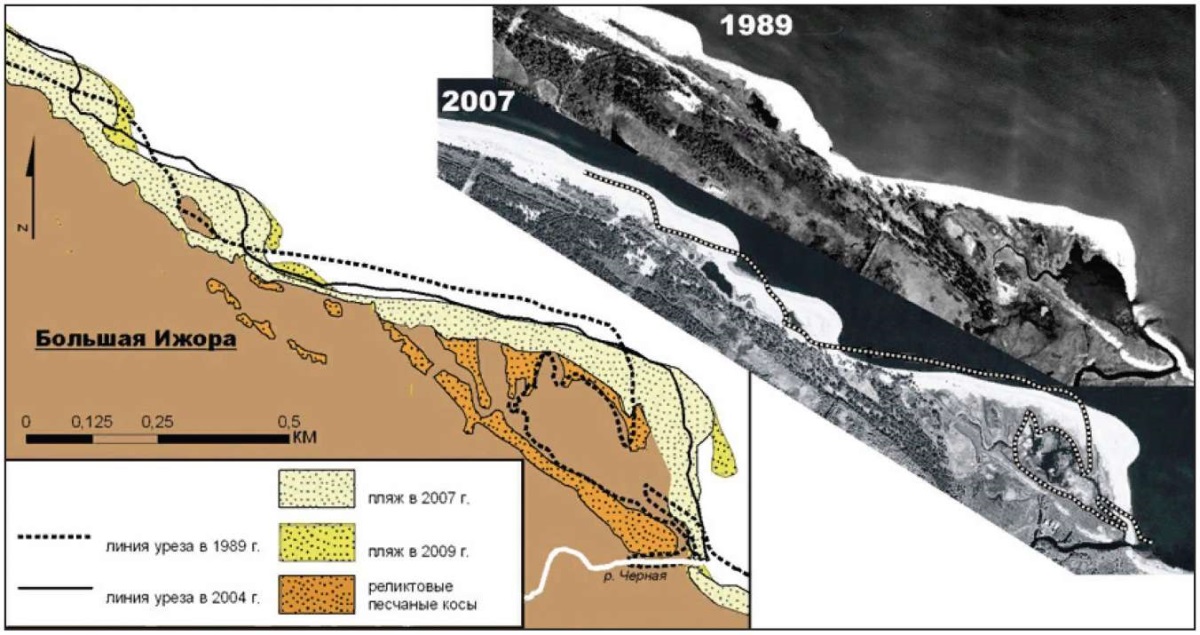

В настоящее время все организации, выполняющие задание по Государственному мониторингу шельфа в пределах РФ, в той или иной мере занимаются вопросами литодинамики как береговой части, так и открытых участков шельфа. Так, в течение многих лет ВСЕГЕИ ведет наблюдения за устойчивостью берегов восточной части Финского залива. Была установлена высокая активность литодинамических процессов в южной береговой зоне залива в районе поселков Лебяжье и Большая Ижора. Здесь на субширотном участке берег активно размывается с формированием в толще голоценовых морских песков абразионного уступа высотой от 1 до 3–5 м. Следует отметить, что во многом за счет размываемых берегов в районе пос. Бол. Ижора на протяжении позднего голоцена происходило образование сложных песчаных кос, напоминающих по строению косы так называемого азовского типа. Между косами расположены постепенно отчленяемые от акватории и зарастающие лагуны. Здесь наблюдается чередование зон активного размыва, транзита и аккумуляции наносов (рис. 1), амплитуда изменений береговой линии достигает 5–7 м как в зонах абразии, так и на аккумулятивных участках [8].

Рис. 1. Характер литодинамических процессов в районе пос. Большая Ижора.

Финский залив (Материалы ВСЕГЕИ, составитель А.Ю. Сергеев) [8]

Fig. 1. Nature of lithodynamic processes in the area of Bolshaya Izhora,

Gulf of Finland (VSEGEI materials compiled by A Yu. Sergeev) [8]

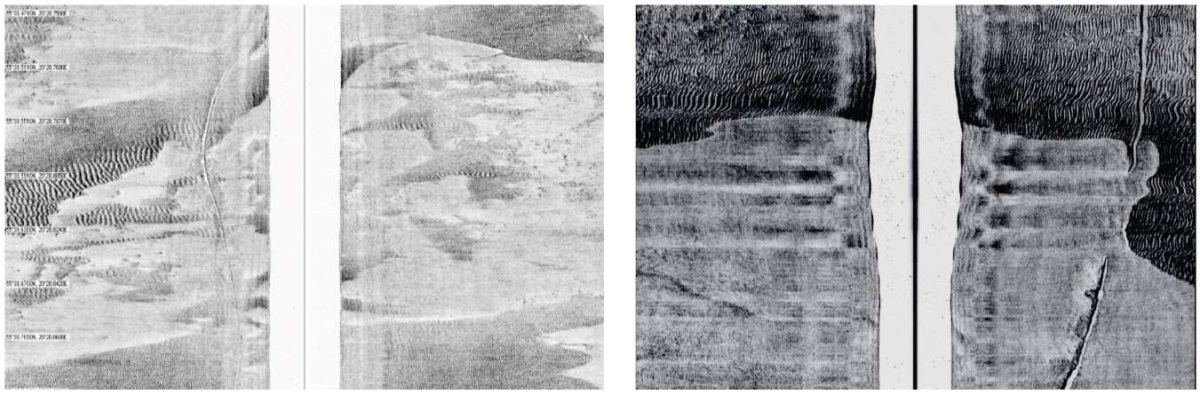

То, что литодинамические процессы представляют конкретную опасность для инженерных объектов на дне шельфовых морей, продемонстрировано также специалистами Института им. Карпинского (ВСЕГЕИ) на примере Калининградского шельфа в районе месторождения «Кравцовское» (Д6). Здесь силами этой организации совместно с Калининградским филиалом ИОРАН проводится с 2003 года комплексный экологический мониторинг района нефтяного месторождения, совмещенный с одним из районов Государственного мониторинга состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Балтийского, Белого и Баренцева морей (Роснедра). Использование данных гидролокации бокового обзора и многолучевого эхолотирования позволило оконтурить обстановки, маркируемые выходами коренных пород и полями грубообломочных отложений. Они наиболее широко развиты в мелководных зонах, примыкающих к Самбийскому полуострову, в основании Куршской косы и к северу от нее. Здесь на глубинах до 15–25 м зафиксированы выходы на поверхность дна коренного субстрата, обширные зоны «динамичных песков» со знаками ряби, скопления валунно-галечного материала. В ряде случаев наблюдалась как заносимость трубопроводов, так и вымывание осадочного материала из подводных коммуникаций [2][9] (рис. 2).

Рис. 2. Зоны активной литодинамики

в районе подводного трубопровода на Калининградском шельфе

(материалы гидролокации бокового обзора ВСЕГЕИ, диапазон съемки 150 м с каждого борта) [9]

Fig. 2. Zones of active lithodynamics

in the area of the underwater pipeline on the Kaliningrad shelf

(VSEGEI side-scan sonar data with a survey range of 150 m from each side) [9]

В 2014 г. были проведены специальные литодинамические исследования, включающие площадное обследование рельефа дна с помощью многолучевых эхолотов (МЛЭ) SeaBat 8111 (производства компании RESON), EM 2040 Compact (KongsbergMaritime) и SeaBatT20-P (TeledyneRESON). Эти работы выполнялись ООО «Севзапгидропроект» (2011 г.), ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» (2012 г.) и НПП «Ленарк» (2013 г.). Они выполнялись в связи с дноуглубительными работами по строительству основных гидротехнических объектов порта Сабетта — подходного и морского судоходных каналов, а также акватории порта [1].

Было установлено, что характер литодинамических процессов, обуславливающих заносимость морского канала, определяется тремя основными факторами — фоновым заилением за счет осаждения взвеси, перемещениями влекомых наносов за счет ветрового волнения и под влиянием течений, а также перемещением/переносом донного материала вследствие ледовой экзарации [1].

Используя данные интерпретации геофизических методов (многолучевого эхолотирования, гидролокации бокового обзора и акустического профилирования), материалы осаждения взвеси, полученные с помощью седиментационных ловушек, и расчетные материалы, авторы смогли оценить количественно величину годового слоя наносов, формирующегося в канале, и выделить зоны очень высокой и средней заносимости [1]. Проведенные работы отчетливо показывают, что литодинамические процессы приводят к опасным последствиям для инженерной инфраструктуры на шельфе, и для их изучения необходимо использовать комплексные геолого-геофизические методы.

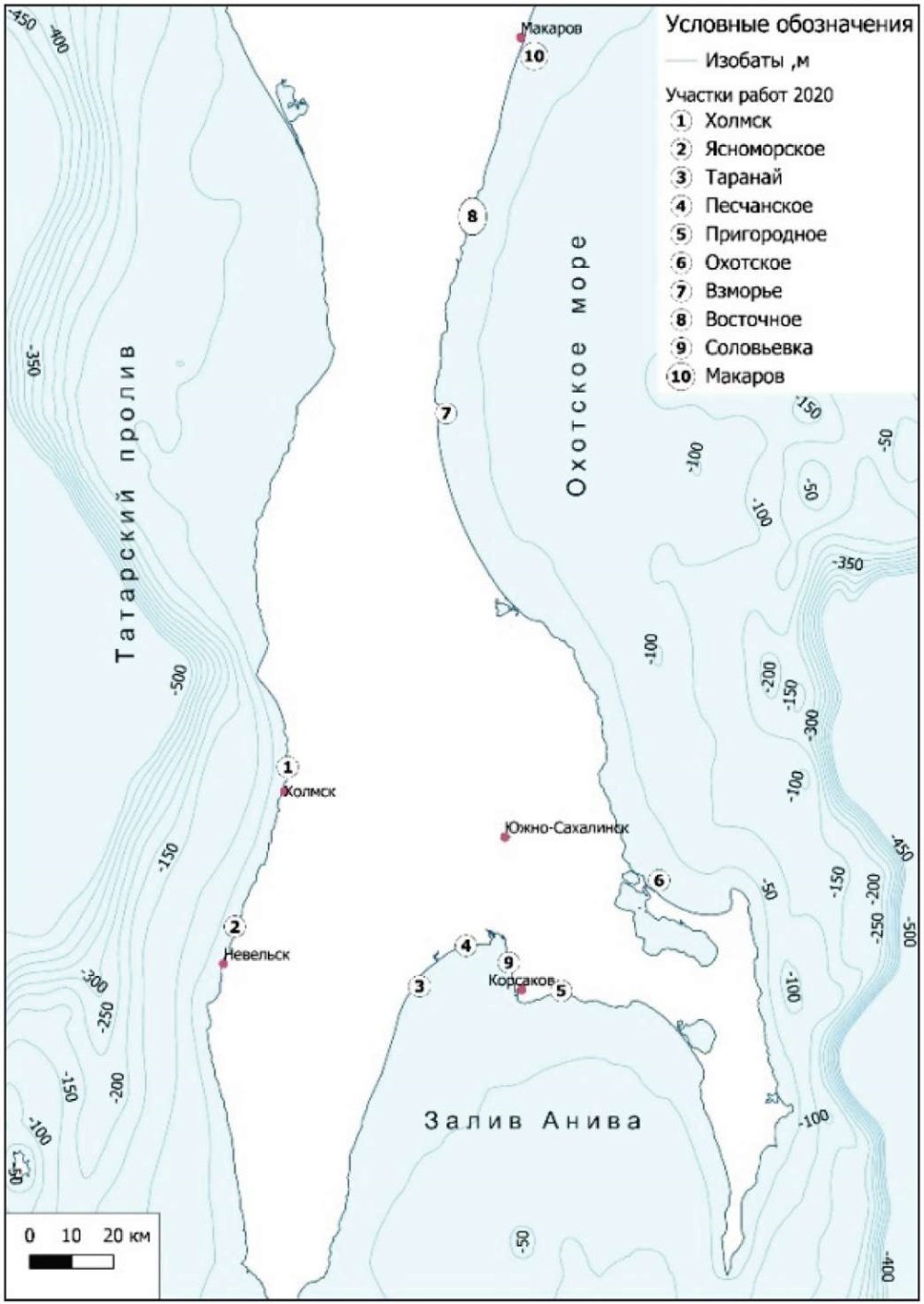

Важное место в ряду изучения литодинамических процессов с точки зрения квалификации их как ОГПЯ являются работы ФГБУ «ВНИИОкеангеология», проведенные в период 2020–2022 гг. по заданию агентства «Роснедра» в прибрежной зоне Южного Сахалина. Они выполнялись на 10 ключевых участках (3 участка на Япономорском побережье, 6 участков на открытом Охотоморском побережье и 4 — в заливе Анива). Выбор участков определялся как различием характера литодинамических процессов в береговой зоне, так и практическими проблемами сохранения устойчивости берегов в зоне размещения береговой инфраструктуры (рис. 3). За достаточно короткий (3 года) период наблюдений было установлено, что в результате литодинамических процессов под воздействием волнения (до глубин 10–15 м) и течений было зафиксировано интенсивное перемещение обломочного материала, что приводило как к локальному размыву морского дна, так и накоплению обломочного материала [9].

Рис. 3. Схема расположения участков наблюдения на Сахалинском побережье

[ВНИИОкеангеология, 2020–2022]

Fig. 3. Layout of observation sites on the Sakhalin coast

[VNII Okeangeologia, 2020–2022]

В результате были зафиксированы существенные преобразования фациальных условий седиментогенеза (изменения гранулометрического состава и соотношения на плоском дне участков с аккумулятивными/денудационными процессами). При этом изменения высот донного рельефа может достигать более полуметра. В данном случае речь идет о ровном дне, так как в прибрежной (волновой) зоне могут формироваться валы с относительным превышением более 1 м. Объем перемытого материала в таких участках колеблется от 4000 до 300000 м³. Это очень значительные объемы, которые, несомненно, должны учитываться при строительстве инфраструктуры на морском дне.

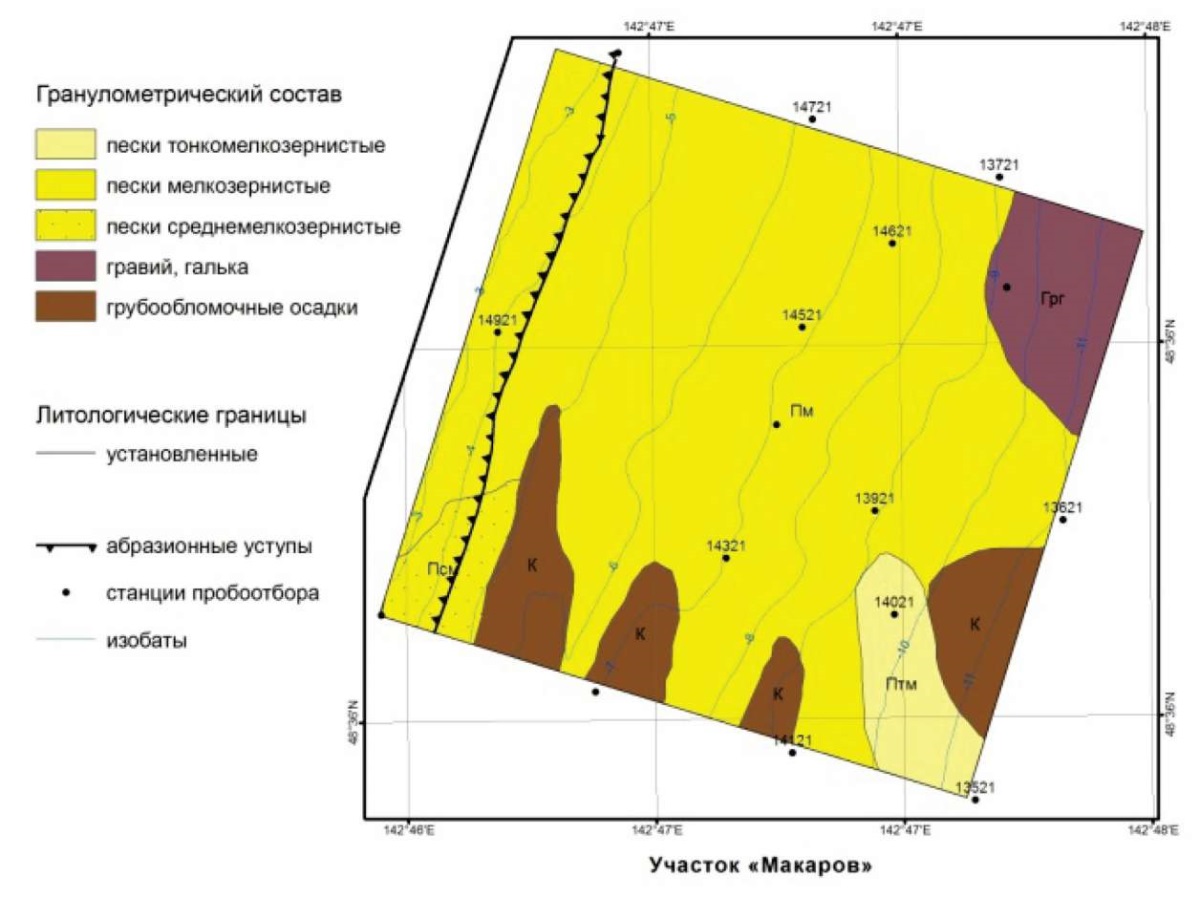

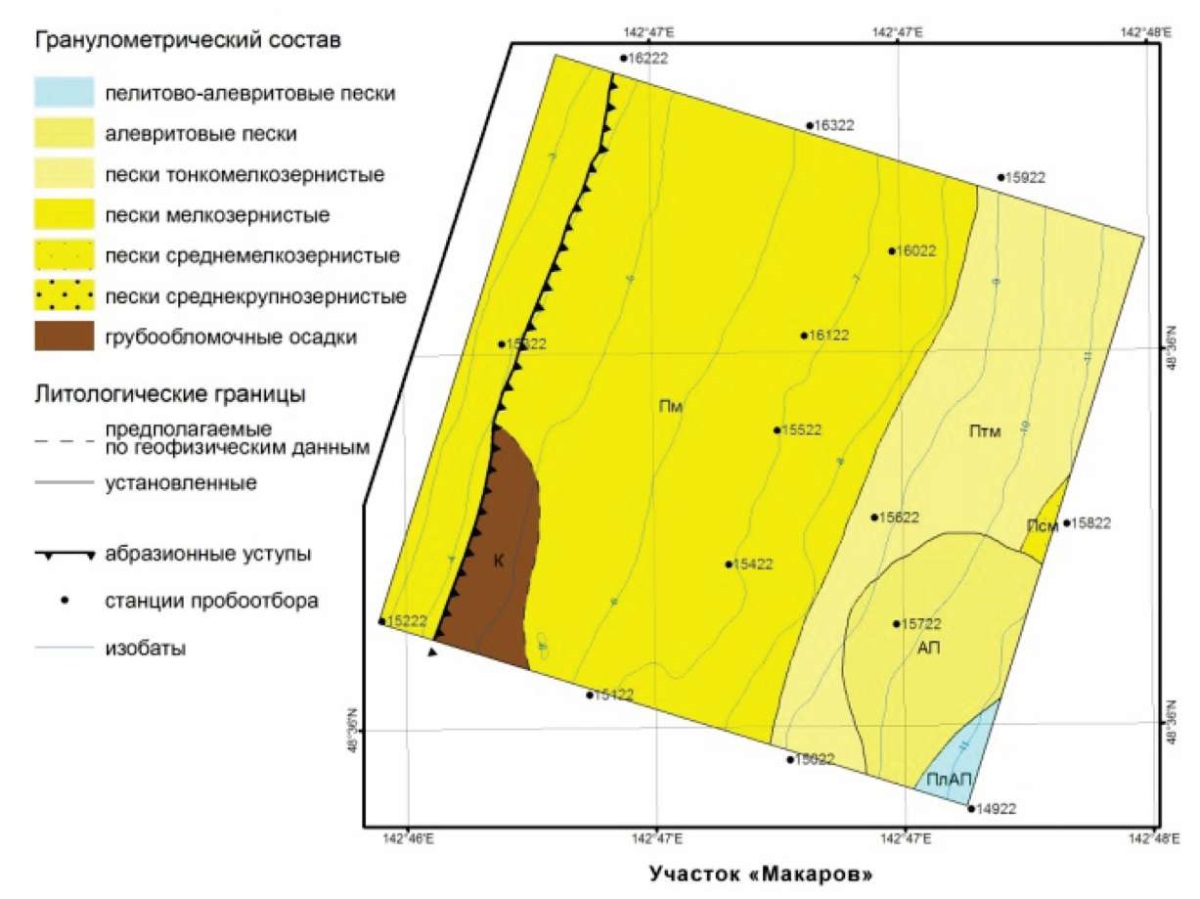

В качестве примера можно привести результаты мониторинга на участке вблизи пос. Макаров, находящемся на восточном побережье о-ва Сахалин, у внешней границы залива Терпения (рис. 3). На рис. 4 и 5 приведены литологические карты, построенные по данным гранулометрических анализов и площадной съемки с помощью локатора бокового обзора [9].

В 2021 году (рис. 4) выделяются несколько абразионных участков, в том числе и в южной (относительно глубоководной) части участка, которые выделяются по локальным пятнам грубообломочного материала. При этом большая часть морского дна сложена однородными мелкозернистыми песками.

Рис. 4. Литологическая карта участка «Макаров» по данным съемок 2021 г. [9]

Fig. 4. Lithological map of the Makarov site according to 2021 survey data [9]

Рис. 5. Литологическая карта участка «Макаров» по данным съемок 2022 г. [9]

Fig. 5. Lithological map of the Makarov site according to 2022 survey data [9]

В 2022 году (рис. 5) произошла существенная смена распределения донных осадков. Большая часть абразионных зон оказалась перекрыта песками, а в распределении самих песков проявилась вертикальная зональность — то есть по мере увеличения глубин происходит замещение более крупнозернистых разностей тонкозернистыми. При этом с увеличением глубин в песках возрастает примесь тонких частиц, осадки постепенно переходят в разряд песчанистых миктитов (песков алевро-пелитовых).

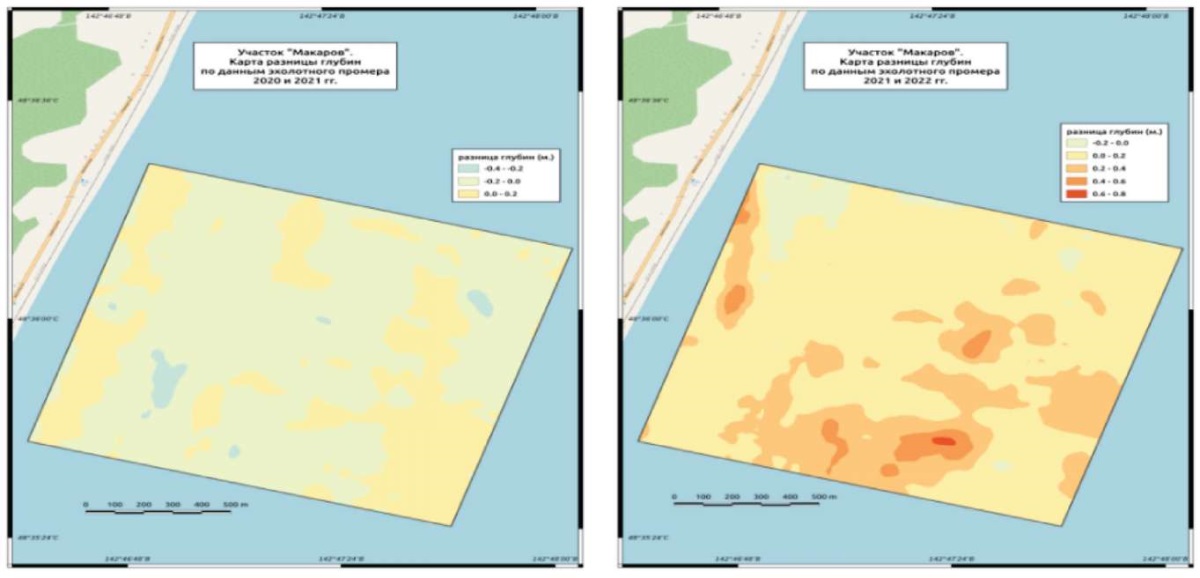

Эти выводы подтверждаются и картой изменения рельефа дна в пределах ключевого участка (рис. 6). Если за период с 2020 по 2021 год изменения рельефа были незначительны, то в период с 2021 по 2022 год произошло существенное увеличение мощности слоя донных грунтов, достигавшее в юго-западной части планшета за год 0,8–1,0 м. При этом продолжился рост подводной косы в северо-западной части, уже в зоне волновых отложений. Таким образом, на ключевом участке «Макаров» в 2022 году отчетливо проявилась тенденция к усилению роли аккумулятивных процессов, которые выражаются как в локальных изменениях донного рельефа, так и в заметном изменении фациальных условий седиментации, на глубинах более 7 м [9].

Рис. 6. Карты изменения донного рельефа,

связанные с накоплением и размывом донных осадков.

Результаты мониторинга 2020–2022 гг. [9]

Fig. 6. Maps of changes in bottom relief

associated with the accumulation and erosion of bottom sediments.

Monitoring results for 2020–2022 [9]

Сводные результаты соотношения намыв/размыв по каждому из участков в период с 2021 по 2022 г. приведены в табл. 1. Анализ данных этой таблицы показывает, что объем намытых осадков в течение года может достигать 370 000 м³, а размытых и вынесенных за пределы этого контура — 429 000 м³. Подобные объемы перемещаемых наносов свидетельствуют о важности этого процесса в общем балансе наносов в прибрежной зоне в условиях развития интенсивных придонных течений.

Таблица 1. Результаты мониторинга литодинамических процессов

по участкам Государственного мониторинга ОГП на Южном Сахалине

с 2021 по 2022 г. [9]

Table 1. Results of monitoring lithodynamic processes

at state-monitored South Sakhalin sites of geological hazards in 2021–2022 [9]

2021–2022 гг. / 2021–2022 | ||||||

Названия участков / Site name | Намыв / Sediment inwash | Размыв / Erosion | ||||

Площадь намыва (%) / Sediment inwash area (%) | Среднее значение (м) / Average value (m) | Объем намытого материала (м³) / Volume of inwashed sediment (m³) | Площадь размыва (%) / Erosion area (%) | Среднее значение (м) / Average value (m) | Объем размытого материала (м³) / Volume of eroded material (m³) | |

Татарский пролив (Японское море) | ||||||

Ясноморское | 70,38 | 0,14 | 142991 | 29,62 | –0,19 | 81654 |

Холмск | 62,74 | 0,08 | 86562 | 37,26 | –0,06 | 38281 |

Залив Мордвинова (Охотское море) | ||||||

Охотское | 34,25 | 0,09 | 48437 | 65,75 | –0,10 | 102187 |

Залив Анива | ||||||

Пригородное | 81,42 | 0,07 | 141086 | 18,58 | –0,08 | 33817 |

Песчанское | 64,05 | 0,05 | 57500 | 35,95 | –0,05 | 30781 |

Таранай | 23,25 | 0,14 | 72031 | 76,75 | –0,25 | 429218 |

Охотское море | ||||||

Макаров | 95,33 | 0,17 | 370000 | 4,67 | –0,06 | 6875 |

Восточное 1 | 86,17 | 0,15 | 271094 | 13,83 | –0,19 | 52812 |

Восточное 2 | 29,85 | 0,08 | 50156 | 70,15 | –0,10 | 158750 |

Взморье | 2,49 | 0,05 | 2562 | 97,51 | –0,11 | 230312 |

При этом видно, что этот процесс имеет локальные особенности. На ровных аккумулятивных прибрежных равнинах он происходит на больших площадях, хотя и достаточно мозаично, как это показано на рис. 5. На абразионных побережьях, где в прибрежной зоне на поверхность дна выходят скальные породы, они формируют неменяющийся каркас, контролирующий характер литодинамических процессов.

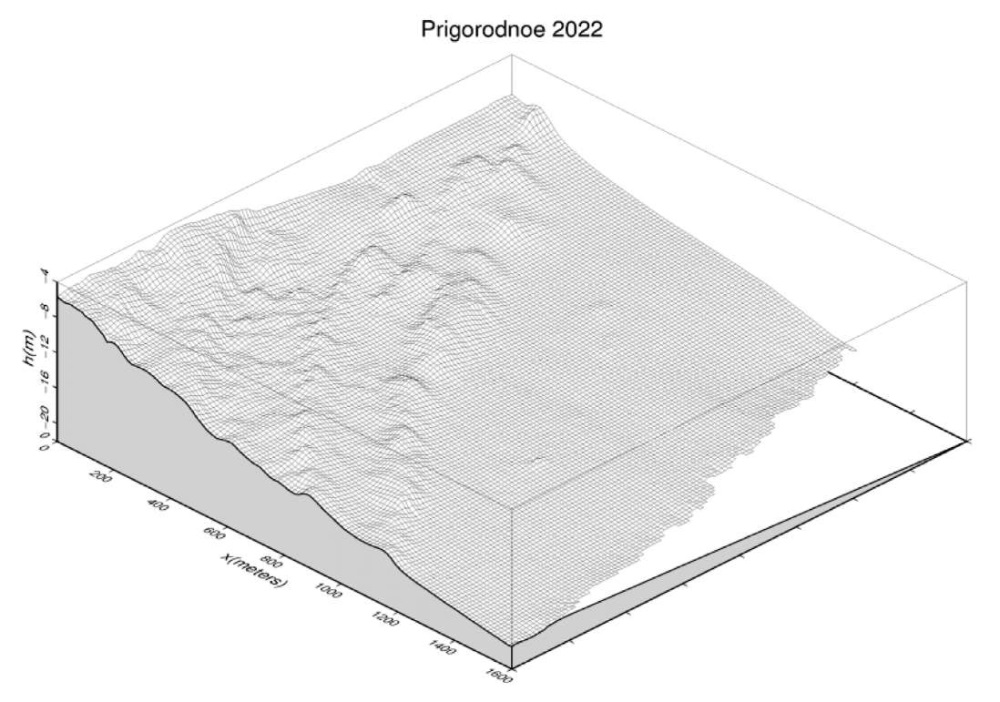

Прекрасным примером такого расположения является участок «Пригородное», расположенный в вершине залива Анива к востоку от порта Корсаков. Берег здесь типично абразионный — горные отроги подходят непосредственно к береговой линии. Пляжи практически отсутствуют. Вдоль берега тянется абразионная платформа (уступ), подножие которой фиксируется на глубинах 5–6 м. Далее наблюдаются 3–4 гряды, вытянутые вдоль берега и представленные, вероятно, скальными породами. Характерно, что эти гряды секут изобаты донного рельефа. На глубинах 12–15 м дно становится ровным и слабо наклоненным в сторону от берега (рис. 7).

Рис. 7. Трехмерная диаграмма рельефа дна участка «Пригородное» (2022 г.) [9]

Fig. 7. Three-dimensional diagram of bottom relief at the Prigorodnoye site (2022) [9]

Гряды скальных пород, образовавшиеся под воздействием интенсивных течений, определяют распределение донных осадков. В межгрядовых понижениях формируются залежи песков, а подножие этих гряд перекрыто маломощным чехлом существенно гравийно-галечных осадков. В результате формируются две полосы песчаных отложений, положение которых сохраняется в течение обоих годов наблюдений. Они протягиваются вдоль денудационного склона на глубинах 8–10 м. Вторая полоса располагается на глубинах 15–17 м, занимая северо-восточный угол слабонаклоненной аккумулятивно-денудационной равнины и располагаясь мористее полосы вдольбереговых гряд.

На протяжении всего цикла наблюдений, начиная с 2020 года, структура распределения донных осадков сохранялась, хотя гранулометрический состав песков мог меняться в зависимости от условий конкретно существующего гидродинамического режима [9].

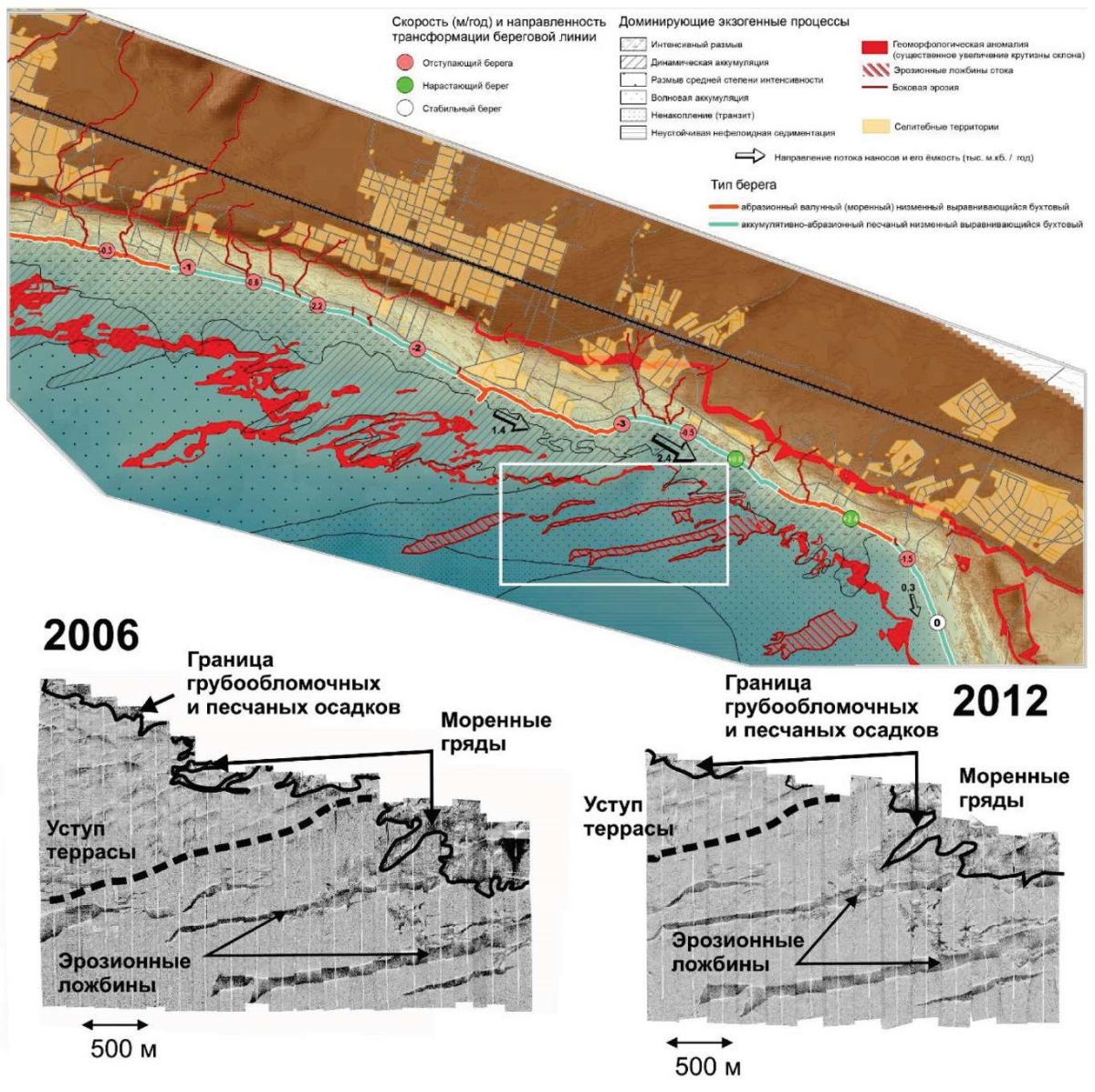

Комплексные исследования с использованием гидролокационного профилирования (ГЛБО), эхолотирования, интерпретационного пробоотбора, а также подводной видео- и фотосъемки на северном побережье Финского залива, в зоне активной застройки берега, позволили выделить особенности лито- и морфодинамики прибрежной зоны — эрозионные ложбины стока на глубинах от 8 до 12 м, по которым происходит вынос обломочного материала, образующегося при размыве берега. Рельеф дна их осложнен подводными песчаными волнами, указывающими на активные литодинамические процессы. Сравнение материалов за период с 2006 по 2019 г. показало, что распределение мезоформ донного рельефа (эрозионные ложбины стока, песчаные волны, зоны динамичных песков) на протяжении времени наблюдения (6 лет) осталось стационарным (рис. 8), а скорости течений в этих ложбинах по морфометрическим показателям песчаных рифелей могут достигать 70–150 см/с.

Рис. 8. Схема-мозаика ГЛБО для субаквальной части береговой зоны Курортного района

с врезками на детальные участки работ по данным 2006 и 2012 гг. [2]

Fig. 8. Mosaic diagram of side-scan sonar survey

for the subaqueous part of the coastal zone in the Kurortny District

with insets on detailed work areas according to 2006 and 2012 data [2]

Приведенные примеры наглядно показывают, что литодинамические процессы могут непосредственно сказываться на экологической безопасности существующих или проектируемых объектов подводной инфраструктуры, а также на устойчивости берегов. Опасность проявляется в нескольких опциях: заносимость объекта, размыв дна или подмыв фундамента сооружения, разрушение объекта в результате коррозии при движении наносов. Изучение таких процессов должно обязательно входить в список задач Государственного мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на шельфе, как включены они сейчас в свод Правил проведения инженерно-геологических изысканий [10].

Литодинамические процессы являются одной из важнейших составных частей геологической науки — седиментологии, которая, в свою очередь, входит в состав литологии — науки о формировании осадочных пород. Поэтому весь комплекс методов литологических исследований может быть использован при оценке литодинамических потоков. Перспективы развития методов изучения и контроля литодинамических процессов связаны с использованием подводных станций — счетчиков интенсивности переноса обломочного материала, работающих в непрерывном режиме измерений.

Список литературы

1. Гладыш В.А., Логвина Е.А., Нестеров А.В., Кубышкин Н.В. Оценка интенсивности литодинамических процессов в морском судоходном канале порта Сабетта. Инженерные изыскания. 2017;(4):36–44.

2. Информационный бюллетень о состоянии геологической среды прибрежно-шельфовых зон Баренцева, Белого и Балтийского морей в 2012 г. Санкт-Петербург: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ; 2013.

3. Кузнецова М.Н., Плинк Н.Л. Методические расчёты для предварительной оценки характеристик транспорта наносов. В: Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития. Труды II Всероссийской конференции. Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ; 2018, с. 377–380.

4. Лонгинов В.В. Динамика береговой зоны бесприливных морей. Москва: Изд-во Акад. наук СССР; 1963.

5. Лонгинов В.В. Очерки литодинамики океана. Москва: Наука; 1973.

6. Шепард Ф.П. Морская геология. Ленинград: Недра; 1969.

7. Невесский Е.Н. Основные перспективы и направления изучения осадочного покрова шельфа. В: Морфолитогенез и позднечетвертичная история прибрежно-шельфовых зон. Москва: Наука; 1978, с. 5–11.

8. Спиридонов М.А., Рябчук Д.В., Орвику К.К., Сухачева Л.Л., Нестерова Е.Н., Жамойда В.А. Изменение береговой зоны восточной части Финского залива под воздействием природных и антропогенных факторов. Региональная геология и металлогения. 2010;(41):107–118.

9. Рыбалко А.Е., Щербаков В.А., Иванова В.В., Рябчук Д.В., Сличенков В.И., Локтев А.С., Жамойда В.А, Сергеев А.С. Литодинамические процессы на шельфе как фактор формирования геологических опасностей для инженерных сооружений. ГеоЕвразия-2023. Геологоразведочные технологии: наука и бизнес. Труды VI Международной геолого-геофизической конференции, Москва, 27–29 марта 2023 года. Т. III. Тверь: ПолиПРЕСС; 2023, с. 34–39.

10. СП 11-114-2004. Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений. Москва: Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве (ФГУП «ПНИИИС») Госстроя России, 2004.

Об авторах

А. Е. РыбалкоРоссия

Санкт-Петербург

В. А. Щербаков

Россия

Санкт-Петербург

Д. B. Рябчук

Россия

Санкт-Петербург

В. В. Иванова

Россия

Санкт-Петербург

В. А. Жамойда

Россия

Санкт-Петербург

В. И. Сличенков

Россия

Санкт-Петербург

С. Р. Котов

Россия

Санкт-Петербург

А. С. Сергеев

Россия

Санкт-Петербург

Рецензия

Для цитирования:

Рыбалко А.Е., Щербаков В.А., Рябчук Д.B., Иванова В.В., Жамойда В.А., Сличенков В.И., Котов С.Р., Сергеев А.С. Некоторые вопросы о месте литодинамических процессов в общей классификации геологических опасностей и явлений. Арктика и инновации. 2024;2(1):14-26. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-14-26

For citation:

Rybalko A.E., Shcherbakov V.A., Ryabchuk D.V., Ivanova V.V., Zhamoida V.A., Slichenkov V.I., Kotov S.R., Sergeev A.S. On certain issues related to the place of lithodynamic processes in the general classification of geologic hazards and phenomena. Arctic and Innovations. 2024;2(1):14-26. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-14-26