Перейти к:

Современные перспективы развития портовой инфраструктуры Северного морского пути

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-71-79

Аннотация

Современный этап развития Северного морского пути связан с активным развитием портовой инфраструктуры и увеличением грузопотока. Такая динамика развития обусловлена национальными стратегическими приоритетами и поддерживается целевым финансированием проектов. В связи с этим активно развивается административное регулирование и нормативное законотворчество. Одна из сложностей при реализации инфраструктурных проектов в Арктическом регионе связана с тенденцией деградации многолетнемерзлых грунтов. Система геокриологического мониторинга Арктики позволяет учитывать при реализации проектов состояние криолитозоны.

Ключевые слова

Для цитирования:

Леонтьева Е.О., Агафонов С.А. Современные перспективы развития портовой инфраструктуры Северного морского пути. Арктика и инновации. 2024;2(1):71-79. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-71-79

For citation:

Leonteva E.O., Agafonov S.A. Modern prospects for the port infrastructure development of the Northern Sea Route. Arctic and Innovations. 2024;2(1):71-79. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-71-79

Введение

Освоение и углубленное исследование Арктики определяется происходящими в последние десятилетия глубокими трансформациями во всех сферах мирового сообщества. На фоне глобальной конкуренции за ресурсы и транспортные коммуникации Арктический регион из мировой экономической периферии превращается в зону пристального внимания многих стран мира. В XXI в. Россия продолжает уделять особое внимание государственной политике управления Арктической зоной.

Условия Крайнего Севера имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при развитии инфраструктуры. Это: обширная территория, наличие криолитозоны, суровые и экстремальные природно-климатические условия. Для преодоления суровых условий и гармоничного функционирования экономических субъектов в регионе проводится политика, направленная на инновационную инфраструктурную модернизацию. Ключевой задачей, требующей решения для обеспечения устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), является преодоление ограничений инфраструктуры арктической транспортной системы — Северного морского пути (СМП) [1].

СМП следует понимать шире, чем просто «национальная транспортная магистраль России в Арктике». Ввиду большого количества субъектов и их разнообразных взаимодействий, мультифункциональности объектов СМП Северный морской путь можно охарактеризовать как важнейшую комплексную структуру Арктической транспортной системы Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1596 была утверждена государственная программа «Развитие транспортной системы», а в ее рамках был предусмотрен федеральный проект «Северный морской путь», рассчитанный до 2024 г.

Северная транспортная коммуникация складывалась исторически поэтапно. Считается, что первым идею возможного установления морского сообщения между Россией и Китаем высказал русский дипломат Дмитрий Герасимов в 1525 году [2]. М.В. Ломоносов описал свои предположения о возможности прохода из Атлантического океана в Тихий через Север в книге «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1762–1763). В 1764 г. появился документ «О северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану» с инструктивным описанием «морским командующим офицерам». Предположения М.В. Ломоносова о возможности активного использования СМП подтвердились по результатам отечественных и зарубежных экспедиций XVIII–XX вв. [3].

В настоящий момент СМП представляет собой крупнейшую национальную транспортную сеть, объединяющую комплекс транспортных средств морского и речного флота, авиации, трубопроводного, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также береговой портовой инфраструктуры, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения [4].

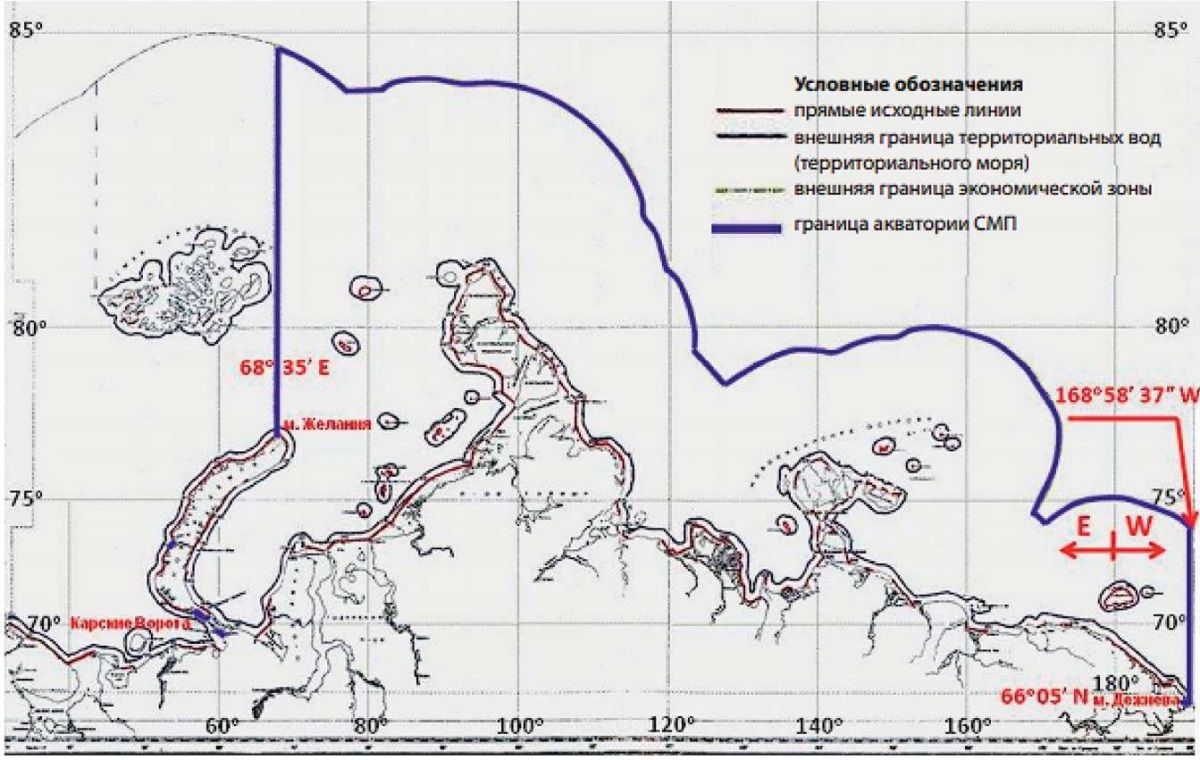

Развитие СМП и инфраструктуры Арктики в целом связано с современными геополитическими условиями и национальными экономическими потребностями (рис. 1). В связи с этим активно развивается национальное нормативно-правовое регулирование деятельности в Арктическом регионе.

Рис. 1. Акватория Северного морского пути

Источник: Российский совет по международным делам: аналитическая записка

https://russiancouncil.ru/upload/NorthernSeaRoute-Policybrief9-ru.pdf?ysclid=lscy5kh6i6603123902 [5]

Fig. 1. Water area of the Northern Sea Route

Source: Russian International Affairs Council: analytical note

https://russiancouncil.ru/upload/NorthernSeaRoute-Policybrief9-ru.pdf?ysclid=lscy5kh6i6603123902 [5]

В целях установления национальной политики Указом Президента РФ от 5 марта 2020 г. №164 были утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года.Для реализации государственной политики в Арктике был разработан единый план мероприятий до 2035 года. Также Правительством РФ 15 апреля 2021 г. была утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Однако, несмотря на быстрое развитие Арктического региона и активное нормотворчество, все еще есть правовые неопределенности по важнейшим понятиям, таким как Арктика, Арктическая зона Российской Федерации, Российская Арктика, Крайний Север. В настоящий момент авторы часто употребляют указанные концепты без четкого понимания их смысла и границ применения. Тем не менее понятие «Арктическая зона Российской Федерации» было введено еще Государственной комиссией при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 года [6].

Федеральный закон (ФЗ) «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» или «Об Арктической зоне РФ» до сих пор не принят, но Указом Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» определены сухопутные территории АЗРФ.

Особенности развития населенных пунктов и портовой инфраструктуры в АЗРФ

Правительство РФ работает над созданием инфраструктуры СМП. Приоритетом обозначено обеспечение безопасной логистики, в том числе в интересах коренных народов и жителей Крайнего Севера. Качественная портовая инфраструктура будет способствовать привлечению инвесторов и реализации крупных инвестиционных проектов.

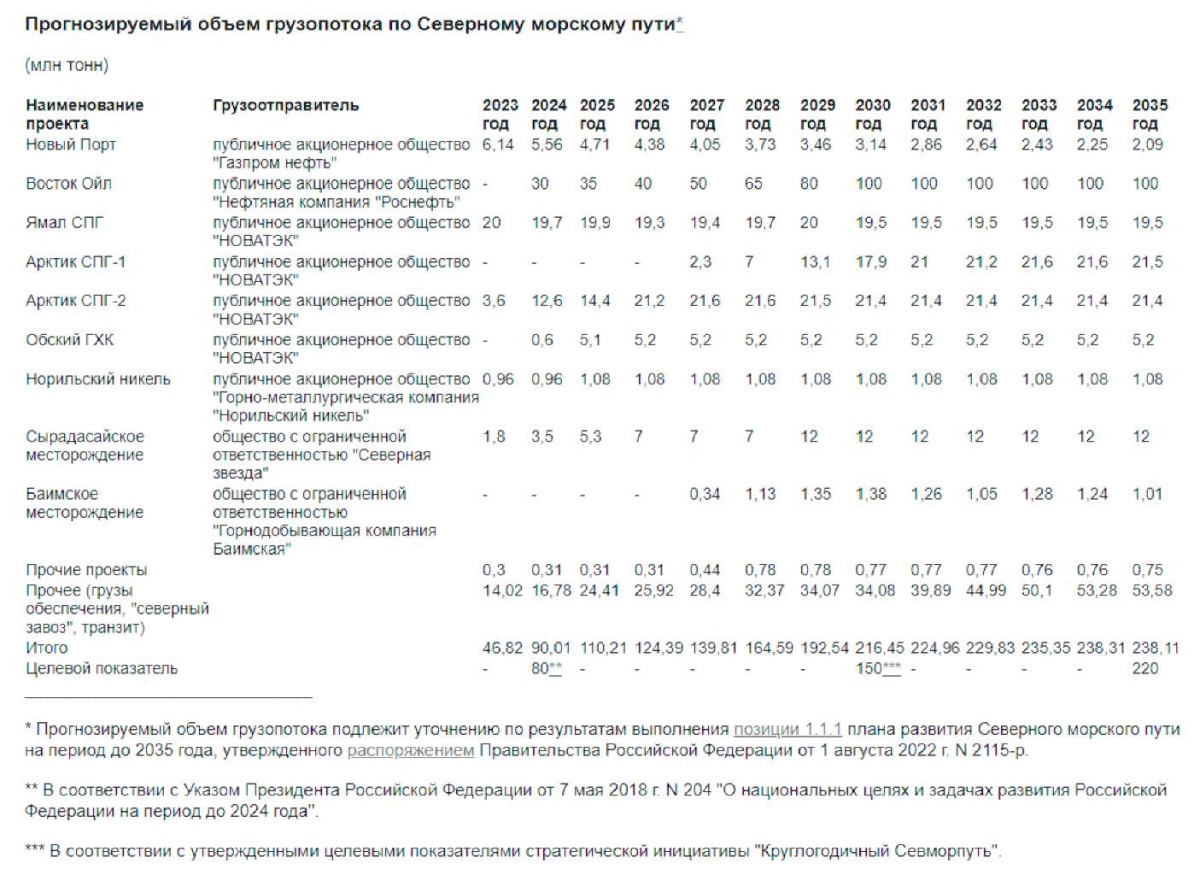

Для реализации этих целей распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2022 г. № 2115-р утвержден план развития СМП на период до 2035 г., в котором определен объем средств и источники финансового обеспечения мероприятий, проектов и объектов капитального строительства, прогнозируемый объем грузопотока по СМП (рис. 2).

Рис 2. Прогнозируемый грузопоток по Северному морскому пути в 2023–2035 гг.

в соответствии с приложением к плану развития Северного морского пути

на период до 2035 года

Источник: Официальный сайт Правительства РФ.

http://static.government.ru/media/files/StA6ySKbBceANLRA6V2sF6wbOKSyxNzw.pdf [7]

Fig. 2. Forecasted cargo traffic along the Northern Sea Route in 2023–2035

in accordance with the appendix to the Northern Sea Route development plan

for the period until 2035

Source: Official website of the Government of the Russian Federation.

http://static.government.ru/media/files/StA6ySKbBceANLRA6V2sF6wbOKSyxNzw.pdf [7]

Также распоряжением Правительства РФ от 28 ноября 2023 г. №3377-р утвержден перечень опорных населенных пунктов (муниципальных образований) Арктической зоны РФ, в том числе выполняющих функции по обеспечению национальной безопасности и (или) функции базы для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических и (или) инфраструктурных проектов в Арктике. Выделено 9 регионов, 16 агломераций и 27 муниципальных образований и городских округов.

Опорные субъекты визуально могут быть представлены в виде многоступенчатого списка.

1. Республика Карелия

1) Кемско-Беломорская агломерация

01) Муниципальное образование «Кемский муниципальный район»

02) Муниципальное образование «Беломорский муниципальный район»

2. Республика Коми

2) Агломерация Воркуты

03) Муниципальное образование городского округа «Воркута»

3. Республика Саха (Якутия)

3) Тикси-Найба

04) Муниципальное образование «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

4. Красноярский край

4) Агломерация Норильск — Дудинка

05) Городской округ «город Норильск» Красноярского края

06) Городское поселение «город Дудинка» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

5) Диксон

07) Городское поселение «Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

6) Игарка

08) Муниципальное образование «город Игарка»

09) Населенные пункты муниципального образования «Туруханский район»

5. Архангельская область

7) Архангельская агломерация

10) Городской округ «Город Архангельск»

11) Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

12) Городской округ Архангельской области «Город Новодвинск»

6. Мурманская область

8) Мурманская агломерация

13) Муниципальное образование «городской округ город-герой Мурманск»

14) Городской округ «закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области»

15) Муниципальное образование «Кольский муниципальный район Мурманской области»

9) Кировско-Апатитская агломерация

16) Муниципальное образование «муниципальный округ город Кировск» с подведомственной территорией Мурманской области

17) Муниципальное образование «муниципальный округ город Апатиты» с подведомственной территорией Мурманской области

10) Мончегорская агломерация

18) Муниципальный округ «город Мончегорск» с подведомственной территорией Мурманской области

7. Ненецкий автономный округ

11) Агломерация Нарьян-Мара

19) Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

8. Чукотский автономный округ

12) Певек

20) Городской округ Певек

13) Агломерация Анадыря

21) Городской округ Анадырь

22) Городской округ Эгвекинот Чукотского автономного округа

23) Анадырский муниципальный район

9. Ямало-Ненецкий автономный округ

14) Новый Уренгой

24) Муниципальное образование «город Новый Уренгой»

15) Агломерация Салехард — Лабытнанги

25) Муниципальное образование город «Салехард»

26) Муниципальное образование «Городской округ «Город Лабытнанги» Ямало-Ненецкого автономного округа

16) Ноябрьск

27) Муниципальное образование «город Ноябрьск»

Строительство новых объектов или модернизация имеющейся портовой инфраструктуры, как правило, связаны с планами по реализации масштабных инвестиционных проектов по добыче или переработке ископаемых ресурсов. Это обеспечит загрузку планируемых портовых мощностей [8].

Распоряжением от 27 мая 2023 года №1373-р Правительство РФ расширило перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов, и включило в этот перечень порт Тикси. Таким образом, этот порт, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, становится международным.

Для обеспечения судозахода, создания новых перевалочных мощностей и, как следствие, для увеличения грузооборота до 30 млн т в год необходимо строительство глубоководного морского терминала в районе села Найба. Для этого требуется расширить границы порта Тикси и построить новый глубоководный морской терминал в Хараулахской бухте. В настоящее время глубина в порту Тикси — около 5,8 м. Крупные морские суда не имеют возможности захода в порт и разгружаются на рейде. Реализация проекта обеспечит наличие полноценного морского хаба к востоку от Таймыра.

Необходимость нового портового строительства также связана с осуществлением завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Для реализации этой функции в том числе принят новый ФЗ «О северном завозе» от 04.08.2023 № 411-ФЗ, дата вступления в силу с 1 апреля 2024 года. Новая инфраструктура позволит улучшить снабжение социально значимыми товарами территории Якутии. Также этот порт станет одним из первых круглогодичных глубоководных морских портов в восточной части СМП.

Стратегическое значение развития арктических территорий сложно переоценить. Арктика сегодня — не только территория национальных интересов, но и место притяжения международного внимания.

Вместе с тем Арктика представляет собой комплекс уникальных экосистем, а с развитием инфраструктурных проектов, в том числе портовых, антропогенная нагрузка на них возрастает. Ряд экспертов считает, что 40 % территории Арктики не следует задействовать в хозяйственной деятельности для сохранения общего экологического баланса. Эти территории следует резервировать под природные экологические заповедники, которые могут стать зонами непрерываемых маршрутов миграций диких северных оленей [9].

Учет специфики деградации многолетнемерзлых грунтов в АЗРФ при портостроительстве

При реализации портового объекта в Хараулахской бухте в Якутии необходимо учитывать специфику Арктического региона. 90 % территории Республики Саха расположено на многолетнемерзлых грунтах [10].

Группа исследователей (В. Т. Балобаев, Ю. Б. Скачков, Н. И. Шендер и др.) из Института мерзлотоведения СО РАН в 2008 году опубликовали прогноз изменения климата и мощности мерзлых пород Центральной Якутии до 2200 года в рамках Проекта исследования криолитозоны Восточной Сибири. В результате проведенных работ исследователи сделали вывод о том, что в криолитозоне современное потепление незначительно повлияло на тепловое состояние мерзлых пород. Однако влажностный режим пород деятельного слоя изменился значительно. Это связано с повышением температуры воды океана, вследствие чего увеличилось испарение и водонасыщенность атмосферы. Возросло количество осадков и в криолитозоне. Это привело к очень серьезным последствиям: тонкий сезонно-талый слой перенасытилсяводой, и его несущая способность сильно упала. «Поплыли» все дороги, началось заболачивание равнинных территорий, сокращается ареал развития хвойных лесов. При зимнем промерзании насыщенного водой сезонно-талого слоя происходит сильное поднятие поверхности, вместе с которой, соответственно, поднимаются объекты жизнеобеспечения и промышленности. Неравномерное поднятие приводит к деформациям и разрушениям не закрепленных в мерзлоте наземных сооружений. Последствия потепления климата, выраженные в увеличении количества атмосферных осадков, уже сейчас ощущаются очень остро и требуют изменения технических и технологических норм строительства и эксплуатации сооружений [11].

В 2022 году группой экспертов была предложена схема организации федерального мониторинга мерзлоты на основе создания системы федеральных геокриологических полигонов. Предложенная система сочетает в себе два вида мониторинга: фоновый природный государственный мониторинг и геотехнический мониторинг земле- и недропользования. В ближайшей перспективе геотехнический мониторинг мерзлоты может стать обязательным для объектов, находящихся в зоне вечной мерзлоты. Методики геотехнического мониторинга мерзлоты у субъектов различные, причем часто в них не учитываются фоновые значения. В целом геокриологический мониторинг природных условий в РФ ведется в недостаточном объеме [12].

Возможности снижения антропогенного воздействия при реализации инфраструктурных объектов в Арктике

Так как освоение территорий АЗРФ началось достаточно давно, в настоящий момент кроме устранения недостаточности сооружений портовой и логистической инфраструктуры есть необходимость в модернизации объектов в населенных пунктах. Новое строительство в Арктической зоне затруднено в том числе из-за сложности доставки строительных материалов, короткого периода проведения строительно-монтажных работ, а также сложных климатических условий. Таким образом, возникает целесообразность применения технологий строительства быстровозводимых зданий и сооружений — крупноблочных или модульных [13][14]. Решением такой задачи может являться применение отечественной системы крупноблочного домостроения из древесины перекрестно-клееной (ДПК) (Cross-Laminated Timber — CLT), разработанной ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО «НИЦ “Строительство”». Широкое внедрение деревянного домостроения, основанное на значительном прогрессе в области технологий производства, совершенствование методик расчета и конструирования, а также накопленный к настоящему времени опыт строительства и эксплуатации зданий и сооружений различной степени сложности из древесины и ее производных позволяют не только решить задачу формирования среды для жизнедеятельности человека и общества, но и обеспечить устойчивое развитие, предполагающее снижение негативного антропогенного воздействия в рамках природно-технических систем (ПТС) посредством применения экологичных и возобновляемых строительных материалов, к которым относится древесина [15–17].

Заключение

Развитие Северного морского пути является одним из приоритетных направлений реализации эколого-экономического потенциала России. Несмотря на суровые климатические условия, в регионе в целом складываются условия, благоприятствующие строительству новой портовой инфраструктуры. Однако при реализации проектов следует учитывать состояние криолитозоны, проводить геотехнический мониторинг вечномерзлых грунтов и брать в расчет данные геокриологического мониторинга. Снижения антропогенного воздействия можно добиваться в том числе путем использования при реализации инфраструктурных проектов экологичных материалов.

Список литературы

1. Зайков К.С., Кондратов Н.А., Липина С.А., Бочарова Л.К. Организационные механизмы реализации политики России в Арктике в XXI в. Арктика и Север. 2020;(39):75– 109. https://doi.org/10.37482/issn2221-2698.2020.39.75

2. Митько А.В. Развитие инфраструктуры портов Арктического бассейна Российской Федерации на ближайшую перспективу. Транспорт России: проблемы и перспективы — 2021. Материалы Международной научно-практической конференции. Т. 1. Санкт-Петербург: Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН; 2021, c. 38–42.

3. Балеева В.А. Проект М.В. Ломоносова об изыскании высокоширотного варианта Северного морского пути. B: Экология северных территорий России. Проблемы, прогноз ситуации, пути развития, решения. Материалы международной конференции. Архангельск: Институт экологических проблем Севера УрО РАН; 2002, c. 262–266.

4. Развитие инфраструктуры Северного морского пути как элемента единой Арктической транспортной системы России [интернет]. Режим доступа: http://council.gov.ru/media/files/OSyfvhj7jATLDcjHeXRgdwxDMD1617jT.pdf (дата обращения: 08.02.2024).

5. Боброва Ю.В. Северный морской путь: национальный правовой режим в меняющемся международном контексте. Аналитическая записка. Российский совет по международным делам [интернет]. 2016;(9). Режим доступа: https://russiancouncil.ru/upload/NorthernSeaRoute-Policybrief9-ru.pdf?ysclid=lscy5kh6i6603123902 (дата обращения: 08.02.2024).

6. Лукин Ю.Ф. Российская Арктика или Арктическая зона. Арктика и Север. 2016;(23): 171–185. https://doi.org/10.17238/issn2221-2698.2016.23.171

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.22 №2115-р «Об утверждении плана развития Северного морского пути на период до 2035 г.» [интернет]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/StA6ySKbBceANLRA6V2sF6wbOKSyxNzw.pdf (дата обращения: 08.02.2024).

8. Елисеев Д.О., Наумова Ю.В. Инфраструктурные проблемы и перспективы развития Северного морского пути. Modern Economy Success. 2021;(5):134–141.

9. Chaika E. Formation of Reference Points of the Northern Latitudinal Transport Corridor. Architecture and Modern Information Technologies. 2020;(3):265–276. https://doi.org/10.24411/1998-4839-2020-15215

10. Лоскин М. И. Устойчивость гидромелиоративных объектов Республики Саха (Якутия) в условиях изменения климата. В: Устойчивость природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата. Материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 150-летию М.И. Сумгина. Якутск: Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН; 2023, c. 120–122.

11. Балобаев В.Т., Скачков Ю.Б., Шендер Н.И. Прогноз изменения климата и мощности мерзлых пород Центральной Якутии до 2200 года. География и природные ресурсы. 2009;(2):50–56.

12. Мельников В.П., Осипов В.И., Брушков А.В., Алексеев А.Г., Бадина С.В., Бердников Н.М., [и др.]. Развитие геокриологического мониторинга природных и технических объектов в криолитозоне Российской Федерации на основе систем геотехнического мониторинга топливно-энергетического комплекса. Криосфера Земли. 2022;26(4): 3–18. https://doi.org/10.15372/kz20220401

13. Дементьев Н.М., Волкодав В.А., Волкодав И.А., Титова И.Д. Перспективы развития и нормирования модульного строительства в России с учетом зарубежного опыта. Инженерный вестник Дона [интернет]. 2023;(4). Режим доступа: http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_37__3_dementyev_volkodav.pdf_ad2ab095ed.pdf

14. Турковский С. Б., Погорельцев А.А. Новая конструктивная система крупноблочного домостроения из клееной древесины. Вестник НИЦ «Строительство». 2021;28(1):55– 62. https://doi.org/10.37538/2224-9494-2021-1(28)-55-62

15. Погорельцев А.А., Пятикрестовский К.П. Дальнейшее развитие и совершенствование норм проектирования конструкций из древесины. Промышленное и гражданское строительство. 2019;(3):35–41. https://doi.org/10.33622/0869-7019.2019.03.35-41

16. Коновалов М. А., Козинец Г.Л. Алгоритм разработки расчетной модели деревянного многоэтажного здания. Вестник МГСУ. 2022;17(4):463–475. https://doi.org/10.22227/1997-0935.2022.4.463-475

17. Kozinets G.L., Chernov P.V., Kolotvina N.S. Continued monitoring of timber structures. В: Устойчивое строительство. Труды Международного семинара. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; 2021, с. 21–31. https://doi.org/10.18720/SPBPU/2/id21-36

Об авторах

Е. О. ЛеонтьеваРоссия

Санкт-Петербург

С. А. Агафонов

Россия

Рецензия

Для цитирования:

Леонтьева Е.О., Агафонов С.А. Современные перспективы развития портовой инфраструктуры Северного морского пути. Арктика и инновации. 2024;2(1):71-79. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-71-79

For citation:

Leonteva E.O., Agafonov S.A. Modern prospects for the port infrastructure development of the Northern Sea Route. Arctic and Innovations. 2024;2(1):71-79. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-71-79