Перейти к:

Принципы ландшафтно-биономического районирования Баренцева моря

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-6-17

Аннотация

Ландшафтно-биономическое районирование раскрывает действие гидрологического и геоморфологического звеньев физико-географического процесса на биономическую дифференциацию дна Баренцева моря. Полярный фронт отделяет арктические водные массы и сообщества от субарктических; под влиянием ветвей теплого атлантического течения формируются экстразональные бореальные биомы. Геоморфологическое строение является литогенной основой, определяющей формирование биономических типов дна Баренцева моря: установлено, что каждой геоморфологической области соответствует одна группировка макрозообентоса.

Ключевые слова

Для цитирования:

Петров К.М. Принципы ландшафтно-биономического районирования Баренцева моря. Арктика и инновации. 2024;2(2):6-17. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-6-17

For citation:

Petrov K.M. Principles of landscape-bionomic zoning of the Barents Sea. Arctic and Innovations. 2024;2(2):6-17. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-6-17

Введение

Ландшафтно-биономическое районирование Баренцева моря обусловлено деятельностью двух звеньев физико-географического процесса: гидрологического и геоморфологического (морфоструктурного); третье, биономическое, звено зависит от действия двух первых. Схема биономического районирования, предложенная международной Арктической программой, отражает связь донных группировок с гидрологическими условиями и геоморфологическим строением дна Баренцева моря.

Гидрологическое звено

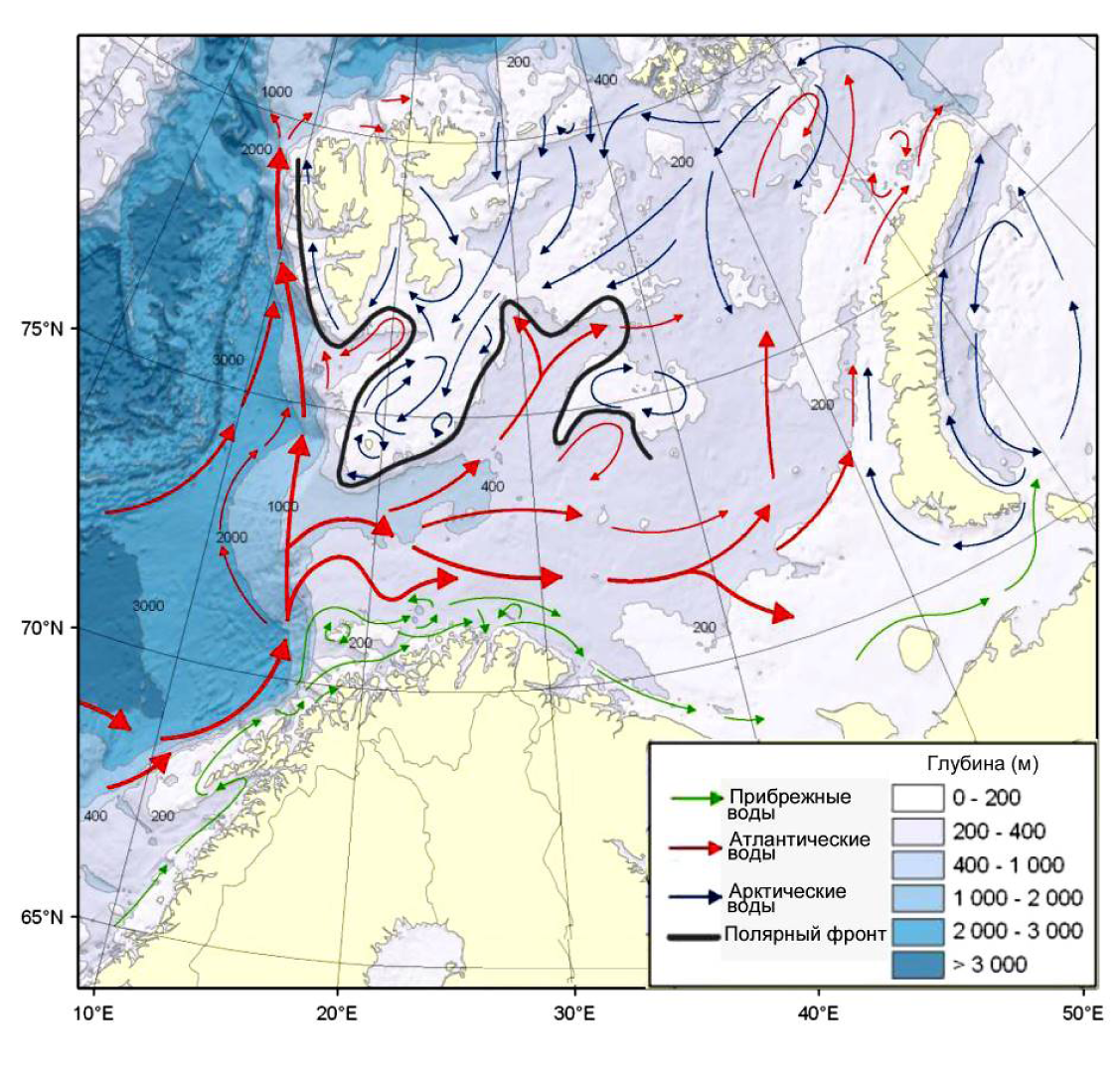

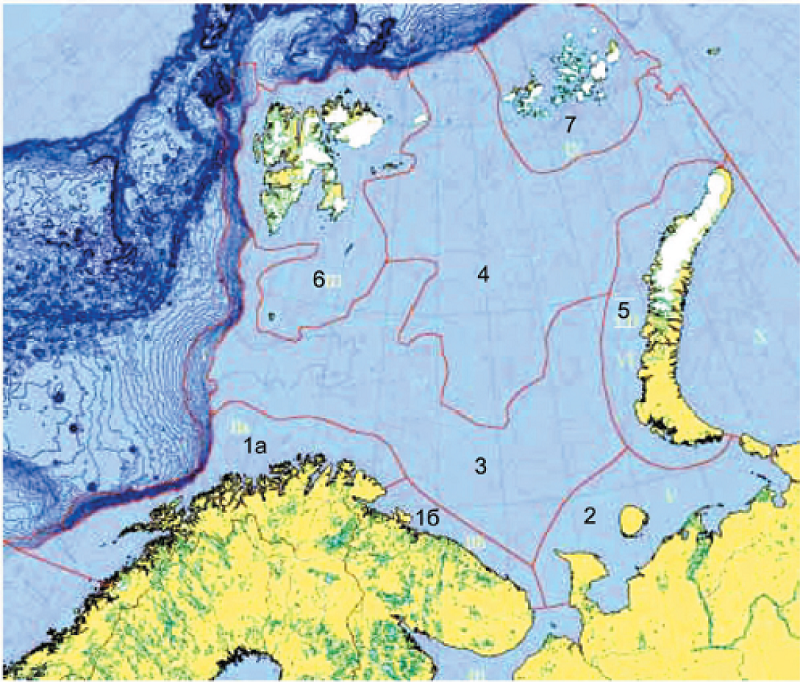

В Баренцево море теплые атлантические воды поставляют Норвежское, Западно-Шпицбергенское, Нордкапское и Западно-Гренландское течения. Холодные воды и льды выносятся из Арктики на юг Восточно-Гренландским и Лабрадорским течениями (рис. 1).

Под влиянием теплых течений из Атлантического океана находится вся юго-западная часть моря. Прибрежная ветвь — наиболее теплая (средняя годовая температура около 5 °С) — движется вдоль северной Норвегии и Мурманского побережья. Эта ветвь имеет ведущее значение для формирования на юго-западе Баренцева моря экстразональных бореальных ландшафтов.

Атлантические воды, встречаясь с арктическими, менее солеными и более холодными, опускаются вниз. На их место, на поверхность, выходят глубинные воды. Совокупности этих явлений дано название «полярный фронт»; он является зональной границей, отделяющей арктические воды от субарктических (рис. 2).

В зимнее время образуется покров морских льдов. Летом в субарктической зоне он исчезает с большей части акватории и остается только на севере в арктической зоне.

С начала XX века отмечается потепление Арктики, которое связано, во-первых, с доминированием зонального переноса воздушных масс в Атлантико-Европейском регионе, вызвавшего повышение циклонической активности в Баренцевом море; во-вторых, с увеличением приноса тепла течениями; в-третьих, с активизацией антициклонической деятельности в теплую часть года, способствовавшей повышению температуры воздуха и верхнего слоя моря за счет увеличения поступления солнечной энергии [4].

Рис. 1. Течения и водные массы Баренцева моря. https://triptonkosti.ru/21-foto/batimetricheskaya-karta-barenceva-morya.html

Fig. 1. Currents and water masses in the Barents Sea. https://triptonkosti.ru/21-foto/batimetricheskaya-karta-barenceva-morya.html

Рис. 2. Природные зоны поверхностных вод Баренцева моря. I — арктический пояс: Iа — арктическая зона; Iб — субарктическая зона; II — экстразональная баренцевоморская провинция бореальной зоны умеренного пояса

Fig. 2. Natural zones of surface waters of the Barents Sea. I — Arctic belt: I a — Arctic zone; I б — Subarctic zone; II — extrazonal Barents Sea province of the boreal temperate zone

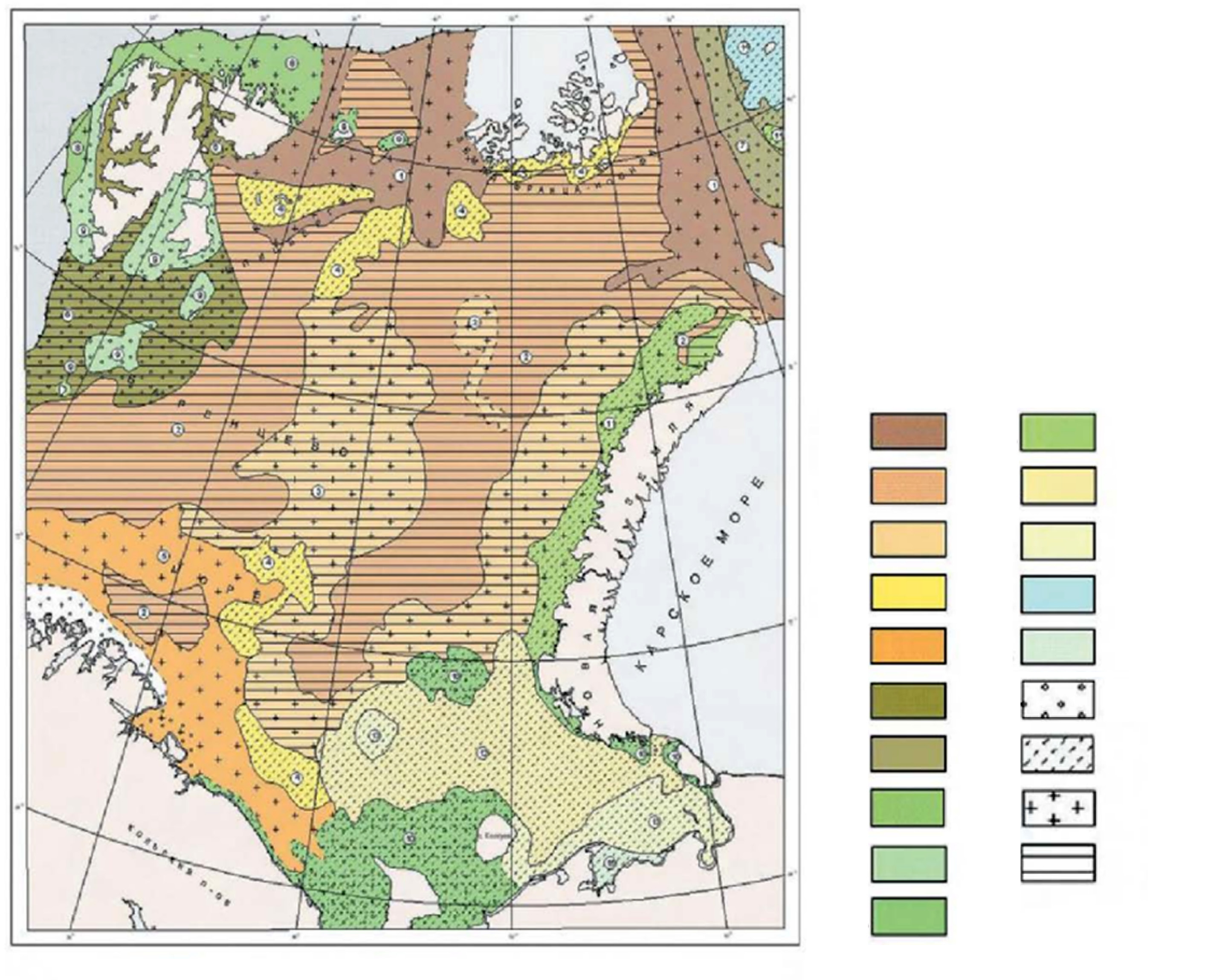

Геоморфологическое (морфоструктурное) звено

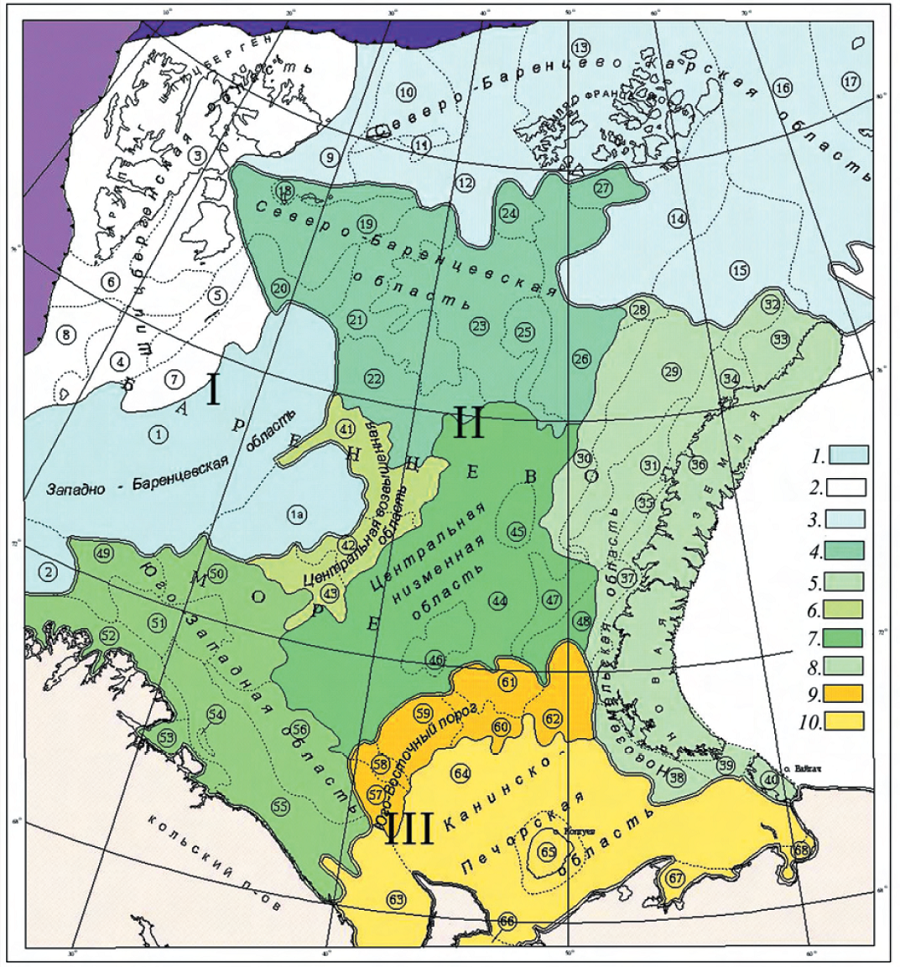

Геоморфологическое строение (морфоструктуры, выраженные в рельефе) является литогенной основой, на которой формируются подводные ландшафты Баренцева моря. По сравнению с другими арктическими морями баренцевоморский шельф более глубоководный, и при этом здесь нет монотонного возрастания глубины в сторону океана. Общие черты рельефа Баренцева моря отображены на геоморфологической карте, составленной А.Г. Зинченко (рис. 3).

Наиболее крупные таксоны — это геоморфологические провинции.

Окраинно-шельфовая провинция объединяет формы или непосредственно граничащие с бровкой шельфа, или сопряженные с ней. Рассматриваемая провинция представляет собой зону транзита вещества, которое через глубокие окраинно-шельфовые желоба поступает на континентальный склон. В пределах окраинно-шельфовой провинции сосредоточена также группа покрытых ледниками гористых островов, объединяющихся в архипелаги, которые имеют обширные подводные цоколи. Перепад отметок от гор на островах до днищ желобов в ее пределах достигает 1000 м. Крупные замкнутые котловины для этой провинции не характерны. Провинция разделяется на три области. Западно-Баренцевская объединяет формы, тяготеющие к Норвежско-Гренландскому глубоководному бассейну. Баренцево-Северо-Карская — к Арктическому, а Шпицбергенская — одновременно к ним обоим. При этом первая из названных областей является низменной, вторая — преимущественно возвышенной, а третья включает в себя как глубокие желоба, так и крупные островные и подводные возвышенности.

Внутришельфовая провинция объединяет те формы переуглубленного шельфа, которые не имеют непосредственного выхода к бровке. Перепад отметок здесь не так значителен. Во внутришельфовую область входит лишь одно крупное островное поднятие — Новоземельское. В составе провинции выделяются пять областей. Северо-Баренцевская область, представляющая собой сложно построенный порог, включает в себя положительные формы, замыкающие с севера внутренний Центральный бассейн. Кроме того, в состав области входят заключенные между возвышенностями обширные равнины и впадины (преимущественно замкнутые). По желобу Персея Северо-Баренцевская область граничит с Центральной возвышенной областью, которая также представляет собой порог между бассейном низменных Центральной и Западно-Баренцевской областей. Почти вся она занята обширной Центральной впадиной Баренцева моря, которая представляет собой самый крупный почти полностью изолированный внутренний бассейн. Через узкий проход между возвышенностями Кленовой и Адмиралтейства она соединена с впадиной Альбанова, а с Медвеженским желобом — через желоб Персея. Дно желоба Персея состоит из нескольких ванн, разделенных перемычками. Со всеми окружающими ее возвышенностями Центральная впадина имеет общие склоны высотой до 150–200 м, сверху четко ограниченные бровками, а снизу — вогнутыми перегибами.

Новоземельская и Юго-Западная области отличаются от других областей внутришельфовой провинции тем, что входящие в них орографические формы отчетливо линейные и образуют систему, состоящую из узких желобов и сопряженных с ними возвышенностей. Обе области представляют собой сложные пороги: Новоземельская разделяет внутришельфовые бассейны Баренцева и Карского морей, а Юго-Западная область отчленяет бассейн Центральной впадины от потока осадков, поступающих с Балтийского щита. Обе рассматриваемые области включают в себя полностью замкнутые отрицательные формы, такие как впадина Дьюпренна и Южно-Новоземельский желоб.

Мелководная провинция является лишь относительно мелководной на фоне значительно переуглубленных окраинно- и внутришельфовой провинций. Глубины до 100 м в ее пределах для сибирских морей оцениваются как значительные. Граничащий с Центральной низменной областью Юго-Восточный порог может быть отнесен к ней, однако по глубинам он тяготеет к Канинско-Печорской области.

Показанные на карте особенности рельефа предлагается использовать в качестве морфоструктурного каркаса ландшафтно-биономического районирования Баренцева моря.

Рис. 3. Геоморфологическое районирование Баренцева моря. Масштаб 1:6 000 000 [2]

Fig. 3. Geomorphological zoning of the Barents Sea. Scale 1:6,000,000 [2]

I — Окраинно-шельфовая провинция. Западно-Баренцевская область желобов и впадин: 1 — Медвежинский желоб, 1а — Восточно-Медвежинская котловина; 2 — Желоб Ингей; Шпицбергенская возвышенная область: 3 — Шпицбергенское поднятие, 4 — Шпицбергенская банка, 5 — Надеждинское плато, 6 — Зюйдкапский желоб, 7 — Восточно-Шпицбергенский склон, 8 — Юго-западный Шпицбергенский склон. Северо-Баренцево-Карская область поднятий и желобов: 9 — Желоб Орла, 10 — Плато острова Белый, 11 — Плато Виктория, 12 — Желоб Франц-Виктория, 13 — Поднятие Земли Франца-Иосифа, 14 — Северо-Восточная возвышенность, 15 — Северо-Восточный желоб, 16 — Желоб Святой Анны.

II — Внутришельфовая провинция. Северо-Баренцевская равнинная область: 17 — Центрально-Карское плато, 18 — Возвышенность Короля Карла, 19 — Желоб Короля Карла, 20 — Седловина Персея, 21 — Возвышенность Персея, 22 — Желоб Персея, 23 — Северная равнина, 24 — Плато Альбакова, 25 — Возвышенность Кленовой, 26 — Впадина Альбакова, 27 — Желоб Альбакова. Новоземельская область линейных возвышенностей и желобов: 28 — Северо-восточная седловина, 29 — Западно-Новоземельская возвышенность, 30 — Адмиралтейский склон, 31 — Западно-Новоземельский желоб, 32 — Плато Литке, 33 — Желоб Литке, 34 — Западно-Новоземельский склон, 35 — Крестовая терраса, 36 — Новоземельское поднятие, 37 — Кармакульская терраса, 38 — Южно-Новоземельский желоб, 39 — Седловина Карских Ворот, 40 — Вайгачское поднятие. Центральная возвышенная область: 41 — Центральная возвышенность, 42 — Демидовский желоб, 43 — Демидовская возвышенность. Центральная низменная область: 44 — Центральная впадина, 45 — Безымянная возвышенность, 46 — Гусиная терраса, 47 — Восточная терраса, 48 — Моллеровский склон. Юго-Западная область преимущественно линейных возвышенностей и желобов: 49 — Нордкинское плато, 50 — Финмаркенская равнина, 51 — Нордкинская впадина, 52 — Скандинавский склон, 53 — Кольский склон, 54 — Рыбачье плато, 55 — Кольский желоб, 56 — Мурманская возвышенность.

III — Мелководная провинция. Канинско-Печерская область, Юго-Восточный порог: 57 — Южно-Канинское плато, 58 — Канинский желоб, 59 — Северо-Канинское плато, 60 — Гусиный желоб, 61 — Гусиное плато, 62 — Плато Моллера. Канинско-Печорская равнинная область: 63 — Канинская ступень, 64 — Печероморская ступень, 65 — Колгуевское поднятие, 66 — Чешская губа, 67 — Печерская губа, 68 — Хайпудырская губа.

I — Marginal-shelf province. West Barents region of troughs and depressions: 1 — Medvezhinsky trough, 1a — East Medvezhinsky basin; 2 — Ingey trough; Spitsbergen uplifted area: 3 — Spitsbergen uplift, 4 — Spitsbergen bank, 5 — Nadezhdinsky plateau, 6 — Zuydkap trough, 7 — East Spitsbergen slope, 8 — South-West Spitsbergen slope. North Barents-Kara region of rises and troughs: 9 — Orel Trough, 10 — Bely Island Plateau, 11 — Victoria Plateau, 12 — Franz-Victoria Trough, 13 — Franz Josef Land Uplift, 14 — Northeast Uplift, 15 — Northeast Trough, 16 — St. Anna Trough.

II — Intrashelf Province. North Barents Plain Province: 17 — Central Kara Plateau, 18 — King Charles Uplift, 19 — King Charles Trough, 20 — Persey Saddle, 21 — Persey Uplift, 22 — Persey Trough, 23 — Northern Plain, 24 — Albakov Plateau, 25 — Klenova Uplift, 26 — Albakov Basin, 27 — Albakov Trough. Novozemelskaya area of linear uplands and troughs: 28 — Northeast Saddle, 29 — West Novozemelskaya Uplift, 30 — Admiralteisky Slope, 31 — West Novozemelskaya Trough, 32 — Litke Plateau, 33 — Litke Trough, 34 — West Novozemelskaya Slope, 35 — Krestovaya Terrace, 36 — Novozemelskaya Rise, 37 — Karmakul Terrace, 38 — South Novozemelsky Ridge, 39 — Kara Gates Saddle, 40 — Vaigach Rise. Central upland area: 41 — Central Upland, 42 — Demidovsky Trough, 43 — Demidovskaya Upland. Central lowland area: 44 — Central Depression, 45 — Bezymyannaya Upland, 46 — Gusinaya Terrace, 47 — Eastern Terrace, 48 — Mollerovsky Slope. Southwest area of predominantly linear uplands and troughs: 49 — Nordkinskoye Plateau, 50 — Finmarkenskaya Plain, 51 — Nordkinskaya Trough, 52 — Scandinavsky Slope, 53 — Kola Slope, 54 — Rybachie Plateau, 55 — Kola Trough, 56 — Murmansk Upland.

III — Shallow Water Province. Kaninsko-Pecherskaya Province, South-Eastern Threshold: 57 — South Kaninskoye Plateau, 58 — Kaninsky Trough, 59 — North Kaninskoye Plateau, 60 — Gusiny Trough, 61 — Gusinoye Plateau, 62 — Mollera Plateau. Kaninsko-Pechorskaya plain region: 63 — Kaninskaya Stage, 64 — Pecheromorskaya Stage, 65 — Kolguyev Rise, 66 — Cheskaya Bay, 67 — Pecherskaya Bay, 68 — Khaipudirskaya Bay.

Биономическое звено

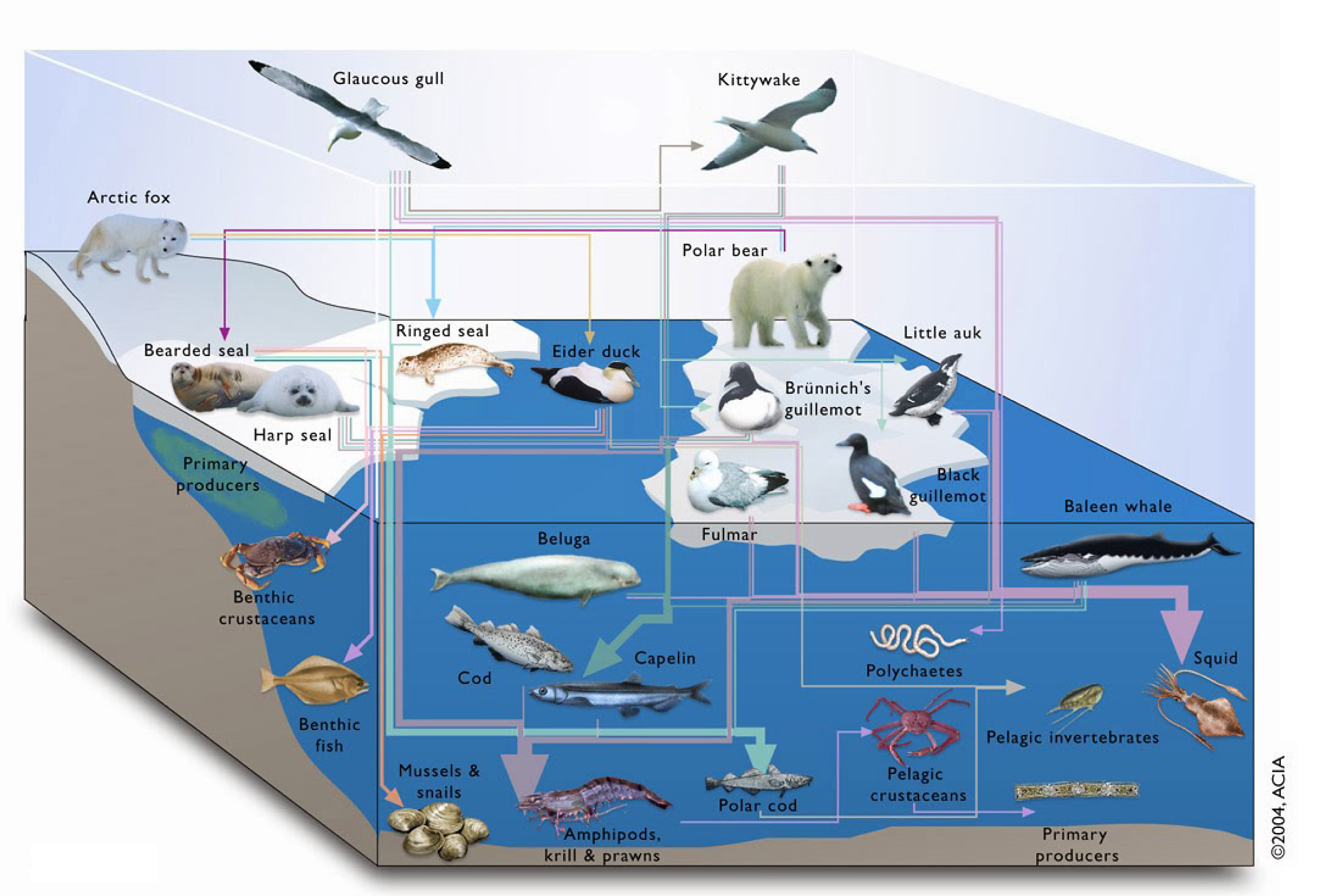

Биологические процессы в Баренцевом море осуществляются при участии трех главных трофических групп гидробионтов: фитопланктона, зоопланктона и зообентоса. Завершающим звеном пищевой цепи являются рыбы, птицы и млекопитающие (рис. 4).

Основная роль в продуцировании органического вещества в море принадлежит фитопланктону. В Баренцевом море за тот небольшой промежуток времени, когда фитопланктон имеет возможность вегетировать, создается огромная масса первичного органического вещества. Наиболее высокие значения первичной продукции отмечены в зоне смешения атлантических и собственно баренцевоморских вод. Здесь происходит обогащение фотической зоны биогенными элементами, которые поддерживают процесс продуцирования в летний период на высоком уровне. Вспышка развития фитопланктона — «цветение» моря — наблюдается у кромки тающих льдов.

Образование и таяние ледового покрова влияет на взаимодействие комплекса физических, химических и биологических факторов и может рассматриваться как функционирование особого водно-ледового ландшафта.

Морской лед создает особую среду обитания на своей поверхности, в толще и с нижней стороны, представляющей для ряда организмов подобие перевернутого дна. На нижней стороне старого пакового льда диатомовые (Melosira arctica) образуют «маты», на которых пасутся стаи зоопланктона. Для белых медведей морской лед — станция охоты; для тюленей — место отдыха, рождения и выращивания потомства [5].

Соотношение площади многолетних и сезонных льдов играет важную роль в экосистеме моря. Толща многолетнего льда представляет собой депо вмерзших в лед бактерий, водорослей, простейших, беспозвоночных, которые при таянии льда поступают в верхние слои воды, способствуя быстрому увеличению продуктивности планктона. Однако на протяжении последних десятилетий в связи с потеплением Арктики меняются свойства морских льдов и состав гидробионтов. По данным И.А. Мельникова (Barry, Horner, Mel’nikov et al., 1989), по сравнению с серединой 1970-х годов в последнее десятилетие существенно изменился качественный и количественный состав биоты: в общем списке ледовых водорослей в 1975–1982 гг. насчитывалось 172 таксона, а в 1997–2008 гг. — всего около 30 видов. Диатомовые водоросли, ранее преобладавшие в фитоценозе морских льдов, уступают доминирующую роль другим группам. Изменился и состав ледовой фауны: столь многочисленные в 1970-е гг. представители простейших и беспозвоночных (фораминиферы, тинтинниды, клещи, нематоды, турбеллярии, коловратки, копеподы и нематоды) ныне встречаются редко. Причины различий кроются, по мнению И. А. Мельникова, в особенностях формирования водно-ледового ландшафта.

В ледяном покрове Баренцева моря, даже на севере, в зоне перехода в акваторию Северного Ледовитого океана начинают доминировать сезонные льды, которые принципиально отличаются от многолетних: чем старше лед, тем он мощнее и преснее. Многолетний морской лед представляет собой целостную и устойчивую экологическую систему с постоянным видовым составом флоры и фауны. Вертикальная структура биологических сообществ сохраняется в результате ледотаяния и ледообразования. Зимой лед нарастает снизу на уже существующий слой, толщина которого после летнего таяния сохраняется до 2 м, поэтому организмы, заселяющие эти слои, находятся в мягких температурных условиях, близких к температуре морской воды (около –2 °С), что способствует их выживанию в зимний период.

В сезонных льдах экосистема неустойчива. Формирование сезонных льдов начинается на открытой воде при низкой температуре воздуха. Когда образуются первые слои льда, в его нижний слой из воды захватываются планктонные организмы. Поскольку в осенне-зимний период качественный и количественный состав планктона беден, то и число включенных в лед организмов невелико, к тому же они попадают в условия сильного охлаждения, и большинство организмов погибает. Таким образом, в современном арктическом ледяном покрове сосуществуют две разные по составу и функционированию экологические системы — многолетнего и сезонного льда, при этом доля второй возрастает. Такое развитие может привести к перестройке всей низшей трофической структуры арктических морей и отразиться на высших звеньях трофической цепи, включая рыб, птиц и млекопитающих.

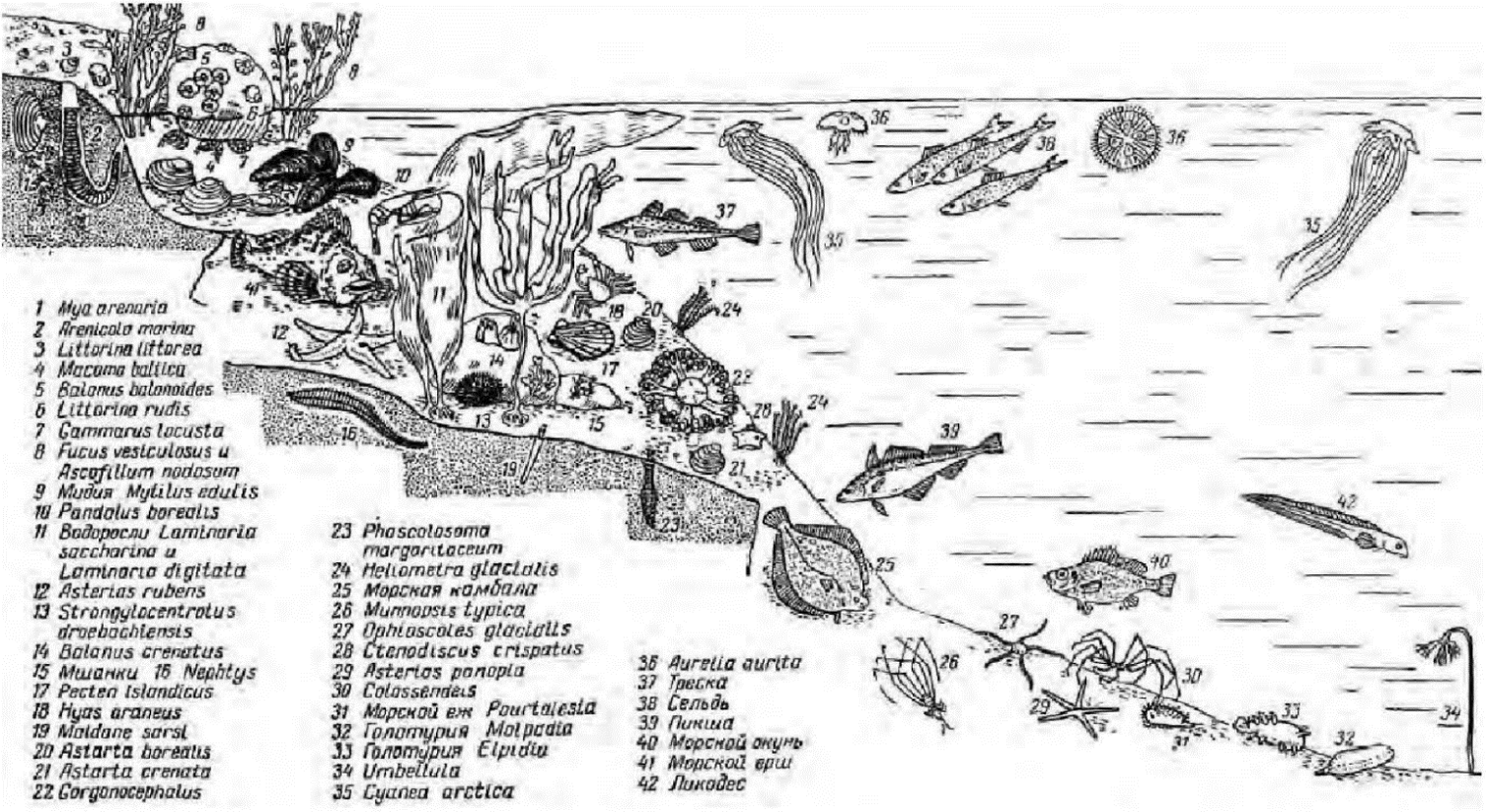

Донная фауна Баренцева моря характеризуется большим качественным разнообразием (свыше 1500 видов) и обилием, главным образом за счет двустворчатых и брюхоногих моллюсков, полихет, иглокожих, ракообразных, губок, гидроидов, мшанок и асцидий (рис. 5).

Распределение сообществ макробентоса в Баренцевом море показано на карте (рис. 6).

Рис. 4. Трофическая сеть в экосистеме Баренцева моря [6]

Fig. 4. Trophic network in the Barents Sea ecosystem [6]

Рис. 5. Распределение доминирующих форм гидробионтов в Баренцевом море [1]

Fig. 5. Distribution of dominant forms of hydrobionts in the Barents Sea [1]

Рис. 6. Распределение сообществ макробентоса в Баренцевом море [3].

1–15 — сообщества макробентоса: 1 — глубоководное сообщество офиуры Ophiopleura borealis и фораминифер Hormosina globulifera; 2 — глубоководное сообщество грунтоедов: полихет и сипункулид p. Golfingia; 3 — сообщество голотурии p. Trochostoma; 4 — сообщество двустворчатых моллюсков сем. Astartidae (Elliptica ellipticа и Astarte crenata); 5 — тепловодное сообщество морского ежа Brisaster fragilis; 6 — сообщество фауны шпицбергенских склонов и мягких грунтов; 7 — сообщество склоновой фауны желоба Святой Анны; 8 — сообщество морского ежа p. Stcongylocentretus и офиуры Ophiopholis aculeata; 9 — сообщество неподвижных сестонофагов прибрежья Шпицбергена и близлежащих островов; 10 — прибрежное мелководное сообщество красных водорослей p. Lithothamnion и видов-обрастателей; 11 — сообщество фауны западного прибрежья архипелага Новая Земля и острова Визе; 12 — сообщество двустворчатого моллюска Tridonta borealis; 13 — соoбщество двустворчатых моллюсков Ciliatocardrim ciliatum, Macoma calcarea и Serripes; 14 — сообщество двустворчатых моллюсков Ушаковского плато; 15 — эстуарное сообщество двустворчатого моллюска Macoma fusca. 16–19 — районы приоритетного накопления загрязняющих веществ: 16 — хлоорганических соединений губками, 17 — Fe, Mg двустворками, 18 — Zn, Sn, Cu, Ni иглокожими, 19 — всех химических элементов грунтоедами

Fig. 6. Distribution of macrobenthos communities in the Barents Sea [3].

1–15 — macrobenthos communities:1 — deep-water community of the ophiura Ophiopleura borealis and foraminifera Hormosina globulifera; 2 — deep-water community of subsurface deposit feeders: polychaetes and sipunculids gen. Golfingia; 3 — community of holothuria gen. Golfingia; 3 — community of holothuria gen. Trochostoma; 4 — community of bivalves of the Astartidae (Elliptica elliptica and Astarte crenata) family. Astartidae; 5 — warm-water sea urchin community Brisaster fragilis; 6 — community of fauna of Spitsbergen slopes and soft soils; 7 — community of slope fauna of St. Anna Trough; 8 — community of sea urchin gen. Stcongylocentretus and ophiura Ophiopholis aculeata; 9 — community of immobile sestonophages of the Spitsbergen coast and neighboring islands; 10 — coastal shallow-water community of red algae gen. Lithothamnion and fouler species. Lithothamnion and species-feeders; 11 — community of the fauna of the western coast of Novaya Zemlya archipelago and Wiese Island; 12 - community of the bivalve Tridonta borealis; 13 — community of bivalves Ciliatocardrim ciliatum, Macoma calcarean, and Serripes; 14 — bivalve community of Ushakovsky plateau; 15 — estuarine community of bivalve Macoma fusca. 16–19 — areas of priority accumulation of pollutants: 16 — of organochlorine compounds by sponges, 17 — of Fe, Mg by bivalves, 18 — of Zn, Sn, Cu, and Ni by echinoderms, 19 — of all chemical elements by subsurface deposit feeders; 19 — of all chemical elements by subsurface deposit feeders

Ландшафтно-биономическое районирование

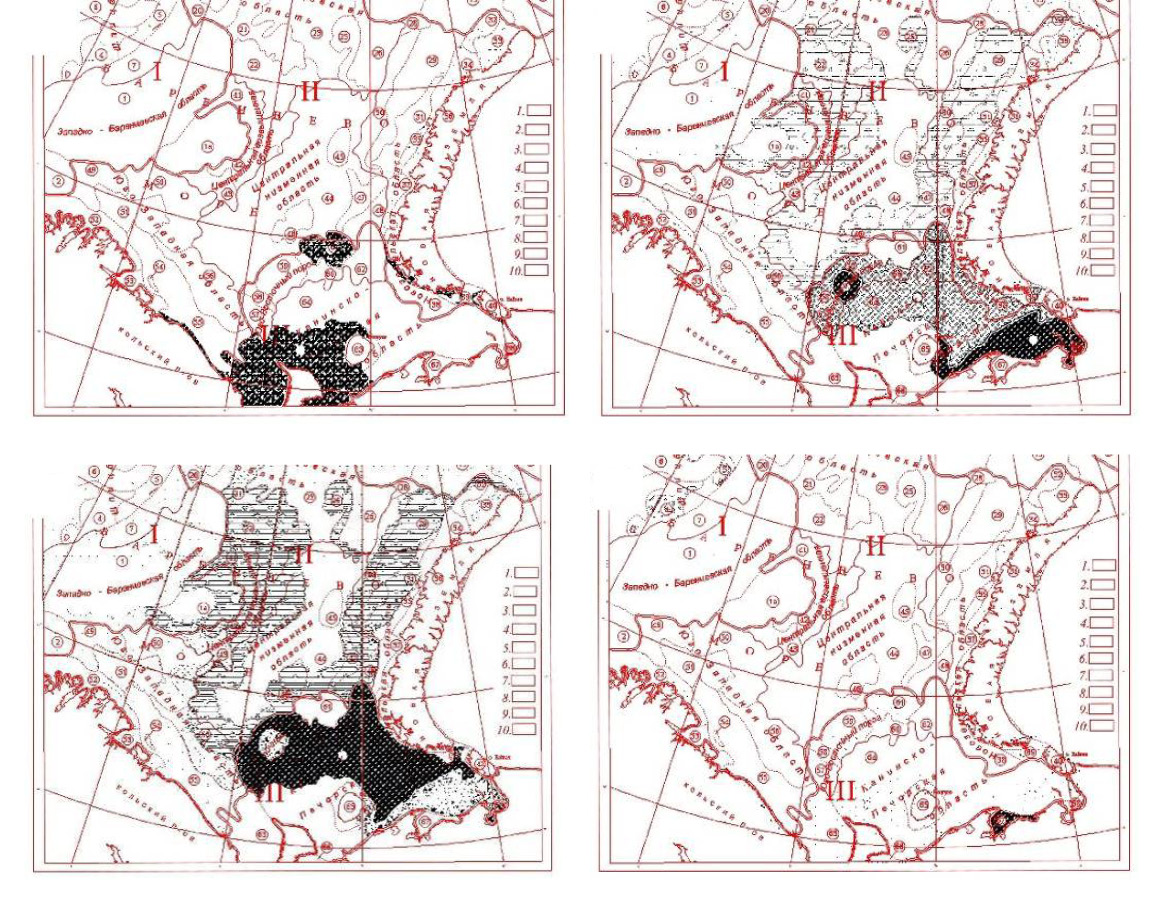

Ведущим фактором распределения донных группировок является рельеф. Эта закономерность прослеживается на серии карт, на которых контуры донных сообществ наложены на геоморфологическую карту Баренцева моря (рис. 7 и 8).

Анализ карт показывает четкую связь донных группировок с геоморфологическими областями. Каждому сообществу соответствует одна область.

В 1992 году была создана международная Арктическая программа (https://www.arcticwwf.org); через 30 лет одним из ее результатов стало биономическое районирование Баренцева моря (рис 9). Характерными признаками районов служат следующие.

- Тесная связь группировок бентоса с геоморфологическим строением Баренцева моря.

- Естественность: район, биотопы, населяющие их виды, находятся в естественном состоянии, не нарушенном антропогенной деятельностью.

- Репрезентативность: регион включает большое разнообразие донных природных комплексов, экологических факторов, биотопов, видов, которые являются типичными и представительными для региона.

- Биоразнообразие: регион обладает характерным для него биоразнообразием.

- Продуктивность: регион обладает продуктивностью, позволяющей поддерживать устойчивость биоразнообразия и функционирования экосистемы в целом.

- Важные функции жизнедеятельности: в регионе происходят процессы размножения/нереста, выращивания молоди, миграции, отдыха и т.п.

- Уникальность: регион обладает неповторимыми свойствами донных природных комплексов. Здесь обитают эндемичные, редкие или исчезающие виды.

Рис. 7. Наложение контуров донных сообществ на карте О.А. Кийко [3] на геоморфологическую карту А.Г. Зинченко [2]. 1 — группировка глубоководных сообществ грунтоедов: полихет и сипункулид p. Golfingia в Западно-Баренцевской области; 2 — группировка голотурии p. Trochostoma в Центральной Возвышенной области; 3 — группировки двустворчатых моллюсков сем. Astartidae (Elliptica ellipticа и Astarte crenata) в Юго-Западной области и Центральной Возвышенной области; 4 — тепловодные группировки морского ежа Brisaster fragilis в Юго-Западной области; 5 — группировка фауны Шпицбергенских склонов и мягких грунтов на архипелаге Шпицберген; 6 — группировка неподвижных сестонофагов прибрежья Шпицбергена и близлежащих островов

Fig. 7. Overlaying the contours of bottom communities on the map of O.A. Kiiko [3] on the geomorphologic map of A.G. Zinchenko [2]. 1 — Grouping of deep-water communities of subsurface deposit feeders: polychaetes and sipunculids gen. Golfingia in the Western Barents region; 2 — Grouping of holothuria p. Trochostoma in the Central Upland region; 3 — Groupings of bivalves of the Astartidae (Elliptica elliptica and Astarte crenata) family in the Southwestern Region and Central Upland Region; 4 — Warm-water groupings of the sea urchin Brisaster fragilis in the Southwestern Region; 5 — Grouping of the fauna of the Spitsbergen slopes and soft soils in the Spitsbergen Archipelago; 6 — Grouping of immobile sestonophages of the Spitsbergen coast and neighboring islands

Рис. 8. Наложение контуров донных сообществ на карте О.А. Кийко [3] на геоморфологическую карту А.Г. Зинченко [2]. Продолжение. 7 — прибрежная мелководная группировка бурых и красных водорослей p. Lithothamnion и видов-обрастателей в береговой зоне Кольского полуострова; 8 — группировка двустворчатого моллюска Tridonta borealis в Канинско-Печорской области; 9 — группировки двустворчатых моллюсков Ciliatocardrim ciliatum, Macoma calcarea и Serripes в Канинско-Печорской области; 10 — эстуарная группировка двустворчатого моллюска Macoma fusca в Канинско-Печорской области

Fig. 8. Overlaying the contours of bottom communities on the map of O.A. Kiiko [3] on the geomorphologic map of A.G. Zinchenko [2]. Continued. 7 — Coastal shallow-water grouping of brown and red algae gen. Lithothamnion and fouler species in the coastal zone of the Kola Peninsula. 8 — Grouping of the bivalve Tridonta borealis in the Kaninsko-Pechorskaya Oblast; 9 — Groupings of the bivalves Ciliatocardrim ciliatum, Macoma calcarean, and Serripes in the Kaninsko-Pechorskaya Oblast; 10 — Estuarine grouping of the bivalve Macoma fusca in the Kaninsko-Pechorskaya Oblast

Рис. 9. Биономическое районирование Баренцева моря (по https://www.arcticwwf.org):

1 — прибрежье Норвегии (1а) и Кольского п-ва (1б); 2 — Печорское море; 3 — Центральный субрегион к югу от полярного фронта (атлантические воды); 4 — Центральный субрегион к северу от полярного фронта (арктические воды); 5 — прибрежье Новой Земли (арктические воды с небольшим влиянием атлантических); 6 — архипелаг и банка Шпицбергена (арктические воды с небольшим влиянием атлантических на западе); 7 — Архипелаг Земли Франца-Иосифа (арктические воды)

Fig. 9. Barents Sea bionomic zoning (by https://www.arcticwwf.org):

1 — coast of Norway (1a) and Kola Peninsula (1б); 2 — Pechora Sea; 3 — Central subregion south of the polar front (Atlantic waters); 4 — Central subregion north of the polar front (Arctic waters); 5 — Novaya Zemlya coast (Arctic waters with a slight Atlantic influence); 6 — Spitsbergen Archipelago and Spitsbergen Bank (Arctic waters with a slight Atlantic influence in the west); 7 — Franz Josef Land Archipelago (Arctic waters)

Заключение

Полярный фронт является зональной границей, отделяющей арктические воды от субарктических. Экстразональные бореальные ландшафты на юго-западе Баренцева моря формируются под воздействием прибрежной ветви теплого атлантического течения.

Наложение контуров донных сообществ на геоморфологическую карту Баренцева моря показывает, что ведущим фактором распределения донных группировок является рельеф: каждому сообществу соответствует одна геоморфологическая область.

Схема экорегионов Баренцева моря, созданная в рамках международной Арктической программы, учитывает связь биономических особенностей дна Баренцева моря с гидрологическими условиями и геоморфологическим строением.

Список литературы

1. Зенкевич Л.А. Фауна и биологическая продуктивность моря. Т. I. Мировой океан. Москва: Совет. наука; 1951.

2. Зинченко А.Г. Геоморфологическая основа комплексных ландшафтно-геоэкологических исследований Баренцева моря. В: Лисицын А.П. (ред.). Опыт системных океанологических исследований в Арктике. Москва: Научный мир, 2001, с. 476–481.

3. Кийко О.А., Погребов В.Б. Статистический анализ пространственно-временной структуры донного населения Баренцева моря и прилежащих акваторий. Биология моря. 1998;24(1):3–9.

4. Малинин В.Н., Вайновский П.А., Митина Ю.В. О потеплении Арктики 20-40-х годов. В: Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития». СПб.: Химиздат; 2018, с. 422–426.

5. Петров К.М. Морская экология: экосистемы и подводные ландшафты. Москва: Ай Пи Ар Медиа; 2023. https://doi.org/10.23682/126276

6. ACIA. Arctic Climate Impact Assessment. ACIA Overview report. Cambridge University Press; 2005. Available at: https://www.amap.no/documents/doc/Arctic-Arctic-Climate-Impact-Assessment/796

7. Herman Y. (ed.). The Arctic Seas. Climatology, Oceanography, Geology, and Biology. Van Nostrand Reinhold Company New York; 1989. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0677-1

8. Briggs J.C. Global Biogeography. Vol. 14. Developments in palaeontology and stratigraphy. Amsterdam: Elsevier; 1995.

9. Ekman S. Zoogeography of the Sea. London: Sidgwick and Jackson; 1953.

10. Forbes E. Map of the distribution of marine life. In: Jhonston A.K. (ed). The physical atlas of natural phenomena. Blackwood, Edinburgh; 1856, p. 99–102.

Об авторе

К. М. ПетровРоссия

Петров Кирилл Михайлович — доктор географических наук, профессор Института наук о Земле, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета

199178 Санкт-Петербург, 10 линия В.О., д. 33

Рецензия

Для цитирования:

Петров К.М. Принципы ландшафтно-биономического районирования Баренцева моря. Арктика и инновации. 2024;2(2):6-17. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-6-17

For citation:

Petrov K.M. Principles of landscape-bionomic zoning of the Barents Sea. Arctic and Innovations. 2024;2(2):6-17. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-6-17