Перейти к:

Литология поверхностных отложений Восточно-Сибирского моря по результатам геологического картирования

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-37-61

Аннотация

Новые данные о литологии поверхностных отложений прибрежных районов Восточно-Сибирского моря (между о-вами Врангеля и Новая Сибирь), полученные в рамках работ по государственному геологическому картированию масштаба 1:1 000 000, позволили существенно уточнить информацию о распределении гранулометрических типов, минеральном составе и геохимии поверхностных донных отложений. Рассмотрены основные источники осадочного материала и закономерности осадконакопления прибрежной части Западного и Восточного секторов Восточно-Сибирского моря. Установлено, что важным фактором перераспределения осадочного материала на морском дне, нарушающим закономерности механической дифференциации вещества, является выпахивание дрейфующими льдами поверхности дна до глубин 50 м.

Ключевые слова

Для цитирования:

Рябчук Д.В., Ковалева О.А., Сергеев А.Ю., Жамойда В.А., Григорьев А.Г., Буданов Л.М., Нестерова Е.Н., Неевин И.А., Дронь О.В. Литология поверхностных отложений Восточно-Сибирского моря по результатам геологического картирования. Арктика и инновации. 2024;2(2):37-61. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-37-61

For citation:

Ryabchuk D.V., Kovaleva O.A., Sergeev A.Yu., Zhamoida V.A., Grigoriev A.G., Budanov L.M., Nesterova E.N., Neevin I.A., Dron O.V. Lithology of surface sediments in the East-Siberian Sea based on geological mapping. Arctic and Innovations. 2024;2(2):37-61. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-37-61

Введение

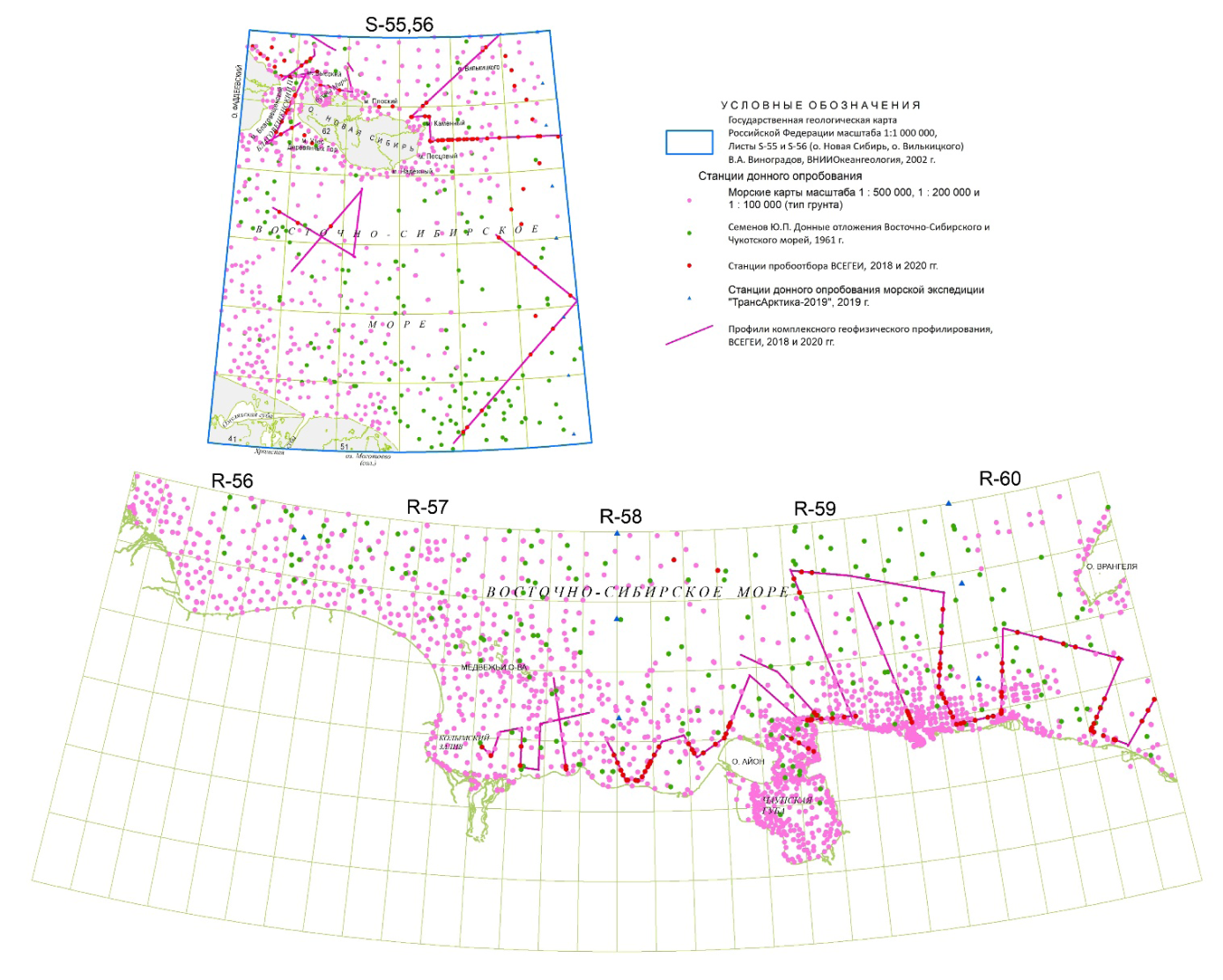

В силу географического положения и природных условий, наиболее суровых в Российской Арктике, прибрежные районы Восточно-Сибирского моря являются одной из самых слабоизученных морских акваторий России и характеризуются наименьшей плотностью сети поверхностного донного пробоотбора и геофизических исследований, позволяющих получать информацию о поверхностном покрове донных осадков. До начала реализации в 2018 г. проекта ГК-1000/3 (листы S-55 (о. Новая Сибирь), S-56 (о. Вилькицкого), R-56 (р. Алазея), R-57 (Черский), R-58 (Билибино), R-59 (Певек) и R-60 (Полярный)) литологические карты масштаба 1:1 000 000 и крупнее на исследуемую акваторию отсутствовали.

Материковый берег Восточно-Сибирского моря протягивается от м. Святой Нос (западная граница пролива Дмитрия Лаптева и Санникова) до м. Якан (западная граница пролива Лонга). В пределах изучаемой акватории расположены о-ва Новая Сибирь, Медвежьи, Айон и западная часть о-ва Врангеля (рис. 1). Климат Восточно-Сибирского моря — полярный морской с признаками континентальности. Основными факторами, определяющими климатические условия Восточно-Сибирского моря и оказывающими доминирующее воздействие на осадконакопление, является положение в высоких широтах, непосредственная близость обширного континента и свободное сообщение с Центральным арктическим бассейном [Григорьев и др., 2006].

Восточно-Сибирское море находится в зоне соприкосновения атмосферного воздействия Атлантического и Тихого океанов. В сезон динамической активности морей градиент атмосферного давления над акваториями в целом направлен с севера на юг. В августе–сентябре, т.е. когда в прибрежной полосе Восточно-Сибирского моря возможна генерация ветрового волнения, преобладающие ветры направлены с северо-востока. Скорость северо-восточных ветров, генерирующих в основном морское волнение, обычно небольшая, до 10 м/с, однако 6 % составляют ветры от 10 до 20 м/с. Повторяемость штормовых ветров у побережья в отдельных районах достигает 5–11 %. В районе Новосибирских о-вов преобладают юго-восточные ветры. Средняя летняя скорость ветра 4–6 м/с, максимальные значения достигают 25–28 м/с. Наиболее часто повторяются западные (14–27 %), северо-восточные (12–26 %) и восточные (12–22 %) ветры [Григорьев и др., 2006]. Среднемноголетняя повторяемость (%) ветров со скоростью более 10 м/с в береговой зоне Восточно-Сибирского моря приведена в таблице 1.

Восточно-Сибирское море — самое ледовитое из морей Российской Арктики — полностью покрыто льдом с октября–ноября по июнь–июль. Из-за значительной ледовитости Восточно-Сибирского моря волнение здесь развито слабо по сравнению с другими арктическими морями. В западной части моря, где полоса чистой воды более широкая, максимальная высота волн может достигать 4 м. В восточной его части, где южная кромка льдов находится близко к берегу, высота волн не превышает 1,5–2 м [Павлидис, Леонтьев, 2000].

Постоянные течения на поверхности Восточно-Сибирского моря образуют слабо выраженную циклоническую циркуляцию. Вдоль материкового побережья выражен устойчивый перенос вод с запада на восток. У м. Биллингса часть из них направляется на север и северо-запад, выносится к северным окраинам моря, где включается в поток, идущий к западу. При разных синоптических ситуациях изменяется и движение вод. Постоянные течения часто нарушаются ветровыми, которые нередко бывают сильнее постоянных. Влияние приливных течений относительно невелико [Добровольский, Залогин, 1982].

Дно исследуемых районов Восточно-Сибирского моря полностью покрыто четвертичными отложениями, характеристика которых приведена в наших работах [Буданов и др., 2022; Сереев и др., 2023; Петров и др., 2023].

Материковый сток в Восточно-Сибирском море сравнительно невелик, около 250 м3/км, что составляет всего 10 % общего объема речного стока всех арктических морей. Самая крупная из впадающих рек — Колыма за год приносит около 130 км3 воды, а вторая по величине река — Индигирка — 60 км3 воды в год, дельты этих рек расположены в пределах изучаемой акватории.

На предварительном этапе исследований был выполнен сбор и анализ всего доступного объема опубликованной и архивной информации о донных отложениях исследуемого района. Отбор проб поверхностных осадков в пределах рассматриваемой площади выполнялся экспедициями НИИГА-ВНИИОкеангеология с 1934 по конец 1980-х гг. Исследуемая площадь входит в неопубликованный Атлас донных осадков окраинных и внутренних морей СССР под ред. А.М. Ивановой (1992). В доступных для анализа отчетных материалах о прибрежных районах Восточно-Сибирского моря от устья р. Индигирки до о-ва Врангеля содержится информация о результатах 172 гранулометрических анализов по 139 станциям донного пробоотбора и о 123 станциях, для которых имеется информация о минеральном составе легкой и тяжелой фракций [Семенов, 1961; Кошелева, Яшин, 1999; Яшин, 2000 и др.]. Кроме того, в неопубликованном отчете В.А. Калиничева и соавторов (1988) по ГСШ-200 для листа R-57-XVIII (Колымский залив) приводятся результаты гранулометрического анализа для образцов, отобранных на 87 станциях.

Изучение донных отложений выполнялось в 1950–1960-х гг. в ходе экспедиций ААНИИ и НИИГА. Сведения о геологическом строении приповерхностной части разреза на прибрежных площадях содержатся также в ряде неопубликованных отчетов, выполненных специалистами ВНИИМоргео (Ю.С. Маслов и др., 1971; Г.А. Громатович и др., 1974, 1975; В.В. Васильев и др., 1977; В.А. Воробьев, 1977, 1980; Ю.П. Безродных и др., 1981), Чаунской ГРЭ (В.А. Лаштабег, 1977); ПГО «Севморгеология» и НИИГА (И.М. Зайцев и др., 1979; В.К. Дорофеев и др., 1979; Е.К Серов и др., 1981; Э.Ф. Гринталь и др., 1985). Однако перечисленные выше отчеты, несмотря на высокий уровень организации работ и результирующих картографических материалов, были направлены почти исключительно на поиск россыпей олова и золота в прибрежных и пляжевых отложениях, что ограничивает возможность их использования для составления литологической карты дна акватории и анализа условий седиментации.

С конца 1990-х годов в Восточно-Сибирском море осуществляются исследования ТОИ ДВО РАН. Для отобранных в 1999–2009 гг. образцов поверхностных отложений осуществлен гранулометрический анализ и исследования глинистых минералов методом рентгеновской порошковой дифрактометрии [Дударев и др., 2005; Dudarev et al., 2022] и песчано-алевритовых фракций [Николаева и др., 2008; 2013]. В последние годы значительный вклад в понимание закономерностей седиментационных процессов внесли геохимические исследования специалистов ДВО РАН [Астахов и др., 2018; Astakhov et al., 2019; Аксентов и др., 2023; Sattarova et al., 2023]. Кроме того, в исследуемом районе работали экспедиции ИО РАН.

В ходе экспедиционных исследований, выполненных специалистами Института им. Карпинского в 2018 и 2020 гг., имеющийся банк данных о гранулометрическом, минеральном и химическом составе поверхностных донных осадков был существенно пополнен. Кроме того, впервые для района исследований было выполнено геофизическое профилирование (гидролокация бокового обзора (ГЛБО) и многолучевое эхолотирование (МЭ)). Обобщение и анализ всей полученной информации позволили впервые для мелководных участков дна Восточно-Сибирского моря составить литологическую карту дна акватории, а также уточнить и дополнить существующие представления о закономерностях седиментационных процессов.

Таблица 1. Среднемноголетняя повторяемость (%) ветров со скоростью более 10 м/с в береговой зоне Восточно-Сибирского моря в июле–сентябре [Климатологический…, 1961]

Table 1. Mean annual frequency of occurrence (%) of winds with a speed greater than 10 m/s in the coastal zone of the East Siberian Sea in July–September [Climatological..., 1961]

С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | |

Устье р. Индигирки — устье р. Колымы | 0,3 | 4,6 | 3,3 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 2,0 | 1,2 |

Устье р. Колымы — о. Айон | 0,2 | 4,2 | 4,5 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 |

о. Айон — м. Биллингса | 0,3 | 1,8 | 7,2 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 1,3 |

м. Биллингса — м. Шмидта | 0,6 | 0,9 | 3,7 | 1,9 | 0,2 | 0,4 | 2,1 | 4,6 |

Рис. 1. Карта фактического материала

Fig. 1. Map of actual material

Материалы и методы исследований

В 2018 и 2020 гг. в рамках работ по составлению государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 были проведены морские экспедиционные геолого-геофизические работы на НИС «Иван Киреев» и «Капитан Воронин» по изучению акватории Восточно-Сибирского моря. Для составления литологической карты дна акватории были использованы результаты гидролокации бокового обзора, многолучевого эхолотирования (3200 км каждым методом), донного пробоотбора с применением бокс-корера (191 станция) и подводных видеонаблюдений (110 станций). С помощью гравитационной ударной трубки отобрано 29 грунтовых колонок (длиной от 0,25 до 2,5 м). Из бокс-кореров отбиралось по два образца — поверхностный слой (0–2 см) и 5–10 см на гранулометрический и геохимический анализы. На минералогический анализ отбирались большеобъемные пробы (на 65 станциях). Для колонок донных отложений выполнялся послойный гранулометрический (каждый 1 см) и геохимический (каждые 3 см) анализ. Результаты изучения колонок донных отложений позволили получить данные о скоростях седиментации на отдельных участках дна прибрежного шельфа. Восемь проб поверхностных осадков, отобранные в 69-м рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» (22 августа — 3 октября 2017 г.), были любезно предоставлены ВСЕГЕИ сотрудниками ИО РАН для аналитических исследований.

Для отобранных проб были выполнены гранулометрический, минералогический и геохимический анализы. Ситовой анализ 144 проб песчаных отложений и миктитов заключался в просеивании пробы песчаного осадка через набор сит анализаторной просеивающей машины AS 200 с управлением «g» фирмы Retsch. В ходе анализа (в процессе отмучивания) фракция <0,01 мм собиралась в пластиковые емкости с последующим анализом методом лазерной дифракции. Для 111 образцов поверхностных илов был выполнен гранулометрический анализ с использованием лазерного анализатора частиц «Микросайзер 201А» (производства «ВА Инстал») методом лазерной дифракции.

Полный полуколичественный минералогический анализ (гранулометрические фракции <0,16, 0,16–0,315 и 0,315–0,5 мм) тяжелых фракций неравномернозернистых шлихов рыхлых пород, включая предварительное фракционирование, выполнен в Центральной лаборатории Института им. Карпинского.

Химический анализ был выполнен на масс-спектрометре Elan 6100 DRC в Центральной лаборатории Института им. Карпинского методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) (Cr, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Sn, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, W, Th, U, Co, Ni, Sb, Te, Pb, Bi, As); атомно-абсорбционным методом (AAS) (Au, Sn) и в лаборатории отдела Региональной геоэкологии и морской геологии рентген-флуоресцентным спектральным методом (Спектроскан-МАКС) (Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Fe2O3, MnO, Cr, V, TiO2, Br).

Кроме того, для составления литологической карты дна использовалась собранная в ходе выполнения проекта база данных предыдущих исследований ААНИИ и НИИГА, которая содержит результаты гранулометрического анализа для 182 станций, 85 минералогических анализов (легкой и тяжелой фракций), минералогического анализа тяжелой фракции для 223 станций поверхностного пробоотбора.

Получение максимально детальной батиметрической модели дна имеет принципиально важное значение при литологическом картировании. Для создания цифровой батиметрической модели, необходимой для геоморфологического анализа и интерпретации геолого-геофизической информации при составлении карты четвертичных образований и палеогеографических реконструкций, были использованы морские навигационные карты масштаба 1:500 000 и 1:200 000. В программе ArcGIS оцифрованы точки промеров глубин и изобаты, с помощью модуля ArcGIS «Spatial analyst» выполнена интерполяция методом «Topo to raster». В программе ArcGIS оцифрованы точки промеров глубин и изобаты, на основе которых создана база данных для дальнейшей работы с рельефом морского дна. Для получения дополнительной информации о характере поверхностных донных отложений с батиметрических карт были также оцифрованы данные о типах грунтов.

Для определения региональных морфологических элементов поверхности дна (впадин, равнин, возвышенностей) был применен метод вычисления так называемого батиметрического индекса позиции — Bathymetric position index (BPI) [Wilson et al., 2007]. Его особенностью является анализ поверхности дна по заданным критериям, зависящим от детальности цифровой модели рельефа, и выделения (подсветки) неровностей с их условной классификацией.

Результаты

Распределение поверхностных донных отложений различных гранулометрических типов

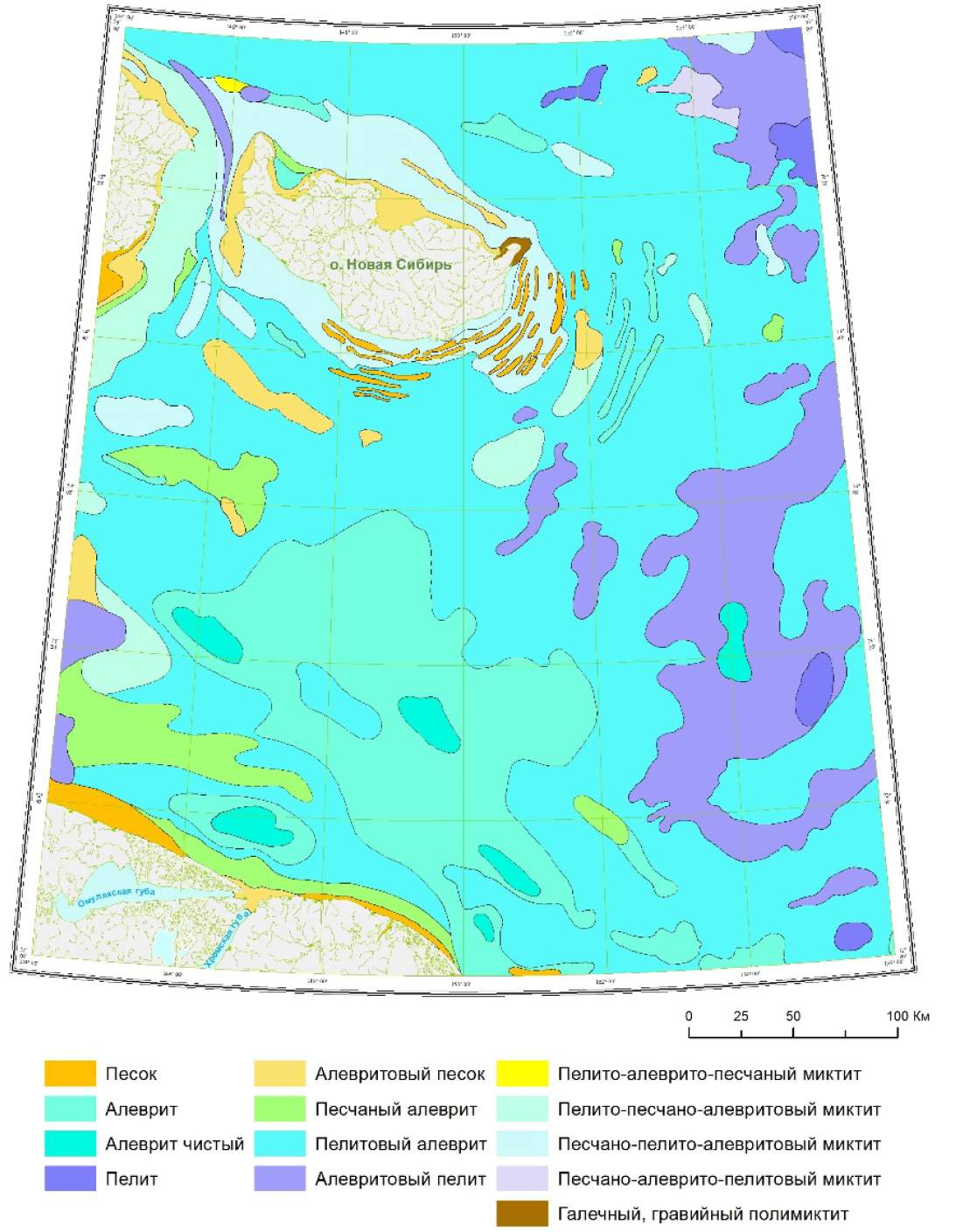

В западной части исследуемой акватории между устьем р. Индигирки и северной периферией о-ва Новая Сибирь (листы S-55, 56) (рис. 2) доминирующим типом донных отложений являются пелитовые алевриты (более 50 % площади дна), формирующиеся в пределах выровненных, относительно пониженных участков дна.

В наиболее глубоководных частях палеодолины р. Индигирки, а также проливе Благовещенский, разделяющем о-ва Новая Сибирь и Котельный, развиты алевритовые пелиты и (локально) пелиты. Осадки имеют текучую консистенцию и цвет, характерный для зоны окисления (рыжевато-серый, коричневато-серый, буроватый). Песчаные алевриты формируют крупные поля в прибрежной части акватории между материковым побережьем и о-вом Новая Сибирь на глубинах до -16 м, а также представлены к югу от п-ва Фаддеевский. Алевритовые пески образуют достаточно протяженные поля по периферии о-ва Новая Сибирь (к северу и западу), которые окаймляют о. Фадеевский, развиты в дельтах Омуляхской и Хромской губ. Пески развиты на поверхности подводных валов, расположенных на прибрежных мелководьях о-ва Новая Сибирь (глубины моря 10–20 м) на расстоянии до 30 км от берега и представляющих собой голоценовые морские аккумулятивные образования [Сергеев и др., 2022]. Пески хорошо сортированы (So 1,04–1,10) мелкозернистыми (вес модальной фракции 0,1–0,25 мм составляет 92–93 %), примесь грубообломочного материала в осадках отсутствует, содержание частиц <0,01 мм не превышает 0,5 %. Поверхность гряд эрозионного происхождения [Сергеев и др., 2022], расположенных мористее по периферии о-ва Новая Сибирь, сложена алевритами. Миктиты различного гранулометрического состава развиты на описываемой части дна акватории незначительно.

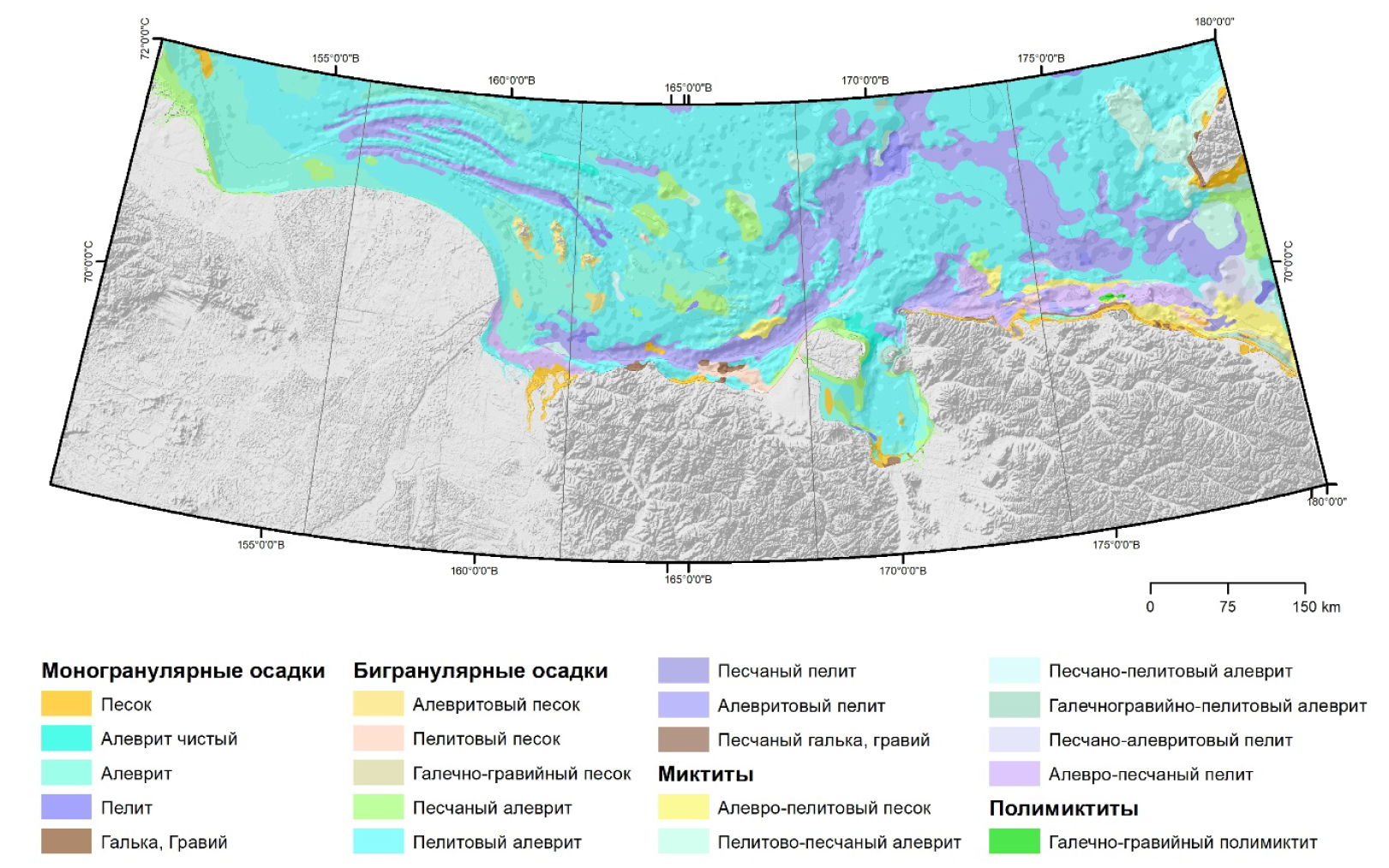

Поверхностный осадочный покров в пределах листа R-56 (рис. 3) достаточно однообразен: от береговой линии в сторону моря последовательно развиты поля песчаных алевритов, алевритов и пелитовых алевритов. Поверхность локальных подводных поднятий также сложена алевритовыми отложениями. Отложения, слагающие реликтовые подводные бары (преимущественно слабодифференцированные миктиты) на поверхности дна, судя по имеющимся данным, не обнажаются, поверхность их полностью перекрыта пелитовыми алевритами. Отложения ложбин характеризуются более высоким содержанием пелитовой фракции и с некоторой долей условности обозначены на карте как поля алевритовых пелитов.

В пределах листа R-57 (рис. 3) доминирующее положение также занимают пелитовые алевриты (в северной части листа) и алевриты (Колымский залив, акваториальная периферия Медвежьих островов). Отложения устьевой части и конуса выноса р. Колымы представлены песками. Мористее выделяется широкая полоса алеврито-песчано-пелитовых и песчано-пелито-алевритовых миктитов. Понижение рельефа в палеодолине р. Колымы заполняют пелитовые алевриты и алевритовые пелиты. На площади листа R-57 выявлены локальные поля развития железомарганцевых конкреций.

Преобладающим типом поверхностных отложений дна в пределах листа R-58 (рис. 3) являются илы пелито-алевритового и алевро-пелитового состава. В то же время выделенные при картировании на относительно поднятых участках дна осадки, обогащенные песчаными частицами (песчаные алевриты, миктиты, пески) свидетельствуют о наличии локальных зон неустойчивого осадконакопления и (по периферии Медвежьих островов) подводного размыва, где на поверхности дна развиты песчаные и алевро-песчаные отложения. Распределение наиболее тонкозернистых (алеврито-пелитовых и пелитовых) илов контролируется рельефом дна и приурочено к палеодолине р. Колымы, ложбинам, разделяющим реликтовые подводные бары в западной части листа, и понижению рельефа дна в западной части листа. Локальные зоны размыва выделяются на прибрежных мелководьях к западу от м. Большой Баранов и по периферии м. Бараниха. На площади листа установлены отдельные находки железистых конкреций, не образующие крупных полей.

В пределах листа R-59 (рис. 3) наблюдается четкий батиметрический контроль залегания алеврито-пелитовых и пелитовых илов, приуроченных к палеодолине р. Колымы и вытянутому понижению рельефа в восточной части листа. Эти осадки характеризуются крайне незначительной мощностью (2–3 см), представлены разжиженным окисленным наилком. Наибольшие площади дна акватории (на относительно батиметрически приподнятых участках дна) занимают поля пелитовых алевритов. Кроме того, локальные поля алевро-пелитовых илов, по данным гранулометрического анализа, покрывают поверхность дна локальных понижений рельефа морских аккумулятивных равнин на выходе из Чаунской губы. Зоны подводного размыва картируются локально вдоль материкового берега. Пелитовые пески и миктиты пространственно связаны с зонами преобладания процессов волнового и криогенного выветривания абразионно-денудационных берегов либо с вытаиванием материала в результате ледового разноса. В Чаунской губе прибрежные осадки представлены грубообломочными отложениями и песками, далее в сторону центральной части губы они последовательно сменяются песчаными алевритами, алевритами и пелитовыми алевритами. По периферии острова Айон поверхность дна покрыта преимущественно песчаными алевритами. Осадочный покров прибрежных участков дна характеризуется наиболее мозаичным строением. Во вдольбереговой полосе выделяются поля грубообломочных и песчаных отложений. Мористее развиты миктиты различного гранулометрического состава, пелитовые пески, алевриты. Донные отложения губы Нольде представлены песками и песчаными пелитами.

Определенный батиметрический контроль наблюдается и в распределении типов поверхностных осадков в пределах листа R-60: от грубообломочных и песчаных по периферии материкового побережья и берегов о-ва Врангеля до преимущественно алевритовых (на основной части листа) и алеврито-пелитовых в депрессиях рельефа дна. Песчаные отложения (мелко- и среднезернистые пески) встречаются локально и приурочены к высокоэнергетическим условиям придонной среды (в пределах листа — в зонах волновой сепарации частиц на подводном береговом склоне). Достаточно широким распространением пользуются поля алевро-пелитовых и пелитовых илов, приуроченные к наиболее глубокой центральной части впадины донного рельефа, пространственно связанной с прогибом Лонга и ложбиной СЗ-ЮВ направления (западная часть листа R-60). Кроме того, локальные поля алевро-пелитовых илов покрывают поверхность дна локальных понижений рельефа морских аккумулятивных равнин у подножия подводного берегового склона к западу от м. Биллингса. Пелитовые алевриты являются преобладающим типом донных отложений северной части листа. Исключительным разнообразием характеризуется поверхностный осадочный покров подводного берегового склона к востоку от м. Биллингса. Распределение донных отложений здесь весьма мозаично, выделяются осадки широкого гранулометрического спектра (от гравийно-галечных отложений до пелитовых песков) (рис. 3). Для подводных склонов материка и острова Врангеля характерен фациальный переход от грубообломочных отложений к пескам и миктитам.

Минералогия поверхностных донных отложений

Породообразующими минералами алевритовой фракции на всей исследуемой площади являются кварц и полевые шпаты. По данным анализа имеющейся базы данных в минеральном составе легкой фракции всех гранулометрических типов доминируют кварц (42,5–43,4 %) и калиевые полевые шпаты (36,8–40,5 %). Среди плагиоклазов преобладают кислые (4,2–7,05 %), средние и основные плагиоклазы присутствуют в количествах от 0,5 до 1,6 %, также для всех типов донных отложений характерно наличие слюд (биотит, мусковит) и хлорит. Наиболее разнообразны по составу легкой фракции миктиты.

По результатам районирования поверхностных донных осадков по содержанию глинистых минералов, выполненного ТОИ ДВО РАН [Дударев и др., 2005], площадь листа R56–57 отнесена к Оягосско-Колымскому участку, где содержание иллита варьирует от 53 до 64%, хлорита — от 22 до 58 %, смектита — от 1 до 24 %. Площадь листа R-58 относится к Колымско-Чаунской зоне, характеризующейся наибольшей изменчивостью соотношений глинистых минералов. Содержание как иллита, так и хлорита в донных отложениях варьирует от 22 до 58 %, смектита — от 1 до 24 %.

Выход тяжелой фракции шлиха в осадках в открытой части акватории изменяется в интервале от 0,4 до 8 %. Высокий выход тяжелой фракции от 15 до 28 % характерен для прибрежных мелководий восточной части исследуемой площади, на расстоянии от берега менее 8–15 км и глубинах не более 10–25 м, а также на прибрежной периферии о. Новая Сибирь в пределах распространения полей алевритовых песков, песчаных алевритов и песчано-пелито-алевритовых миктитов на глубинах моря не более 10–15 м.

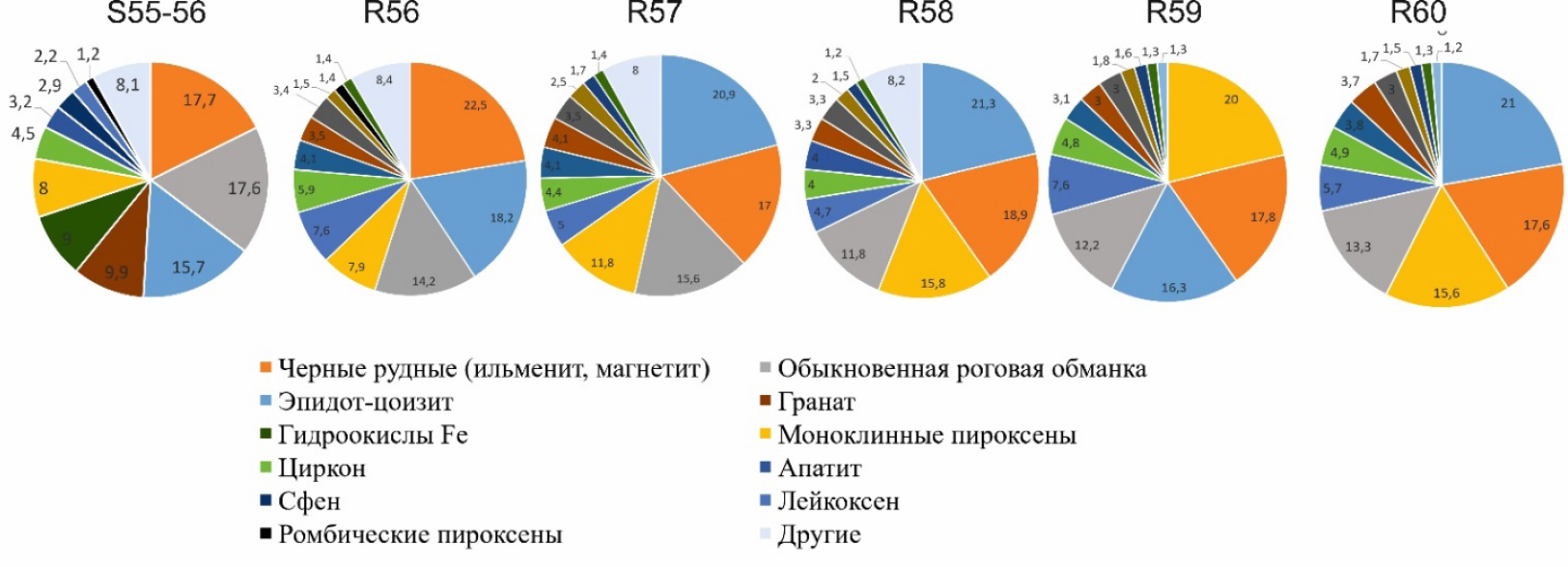

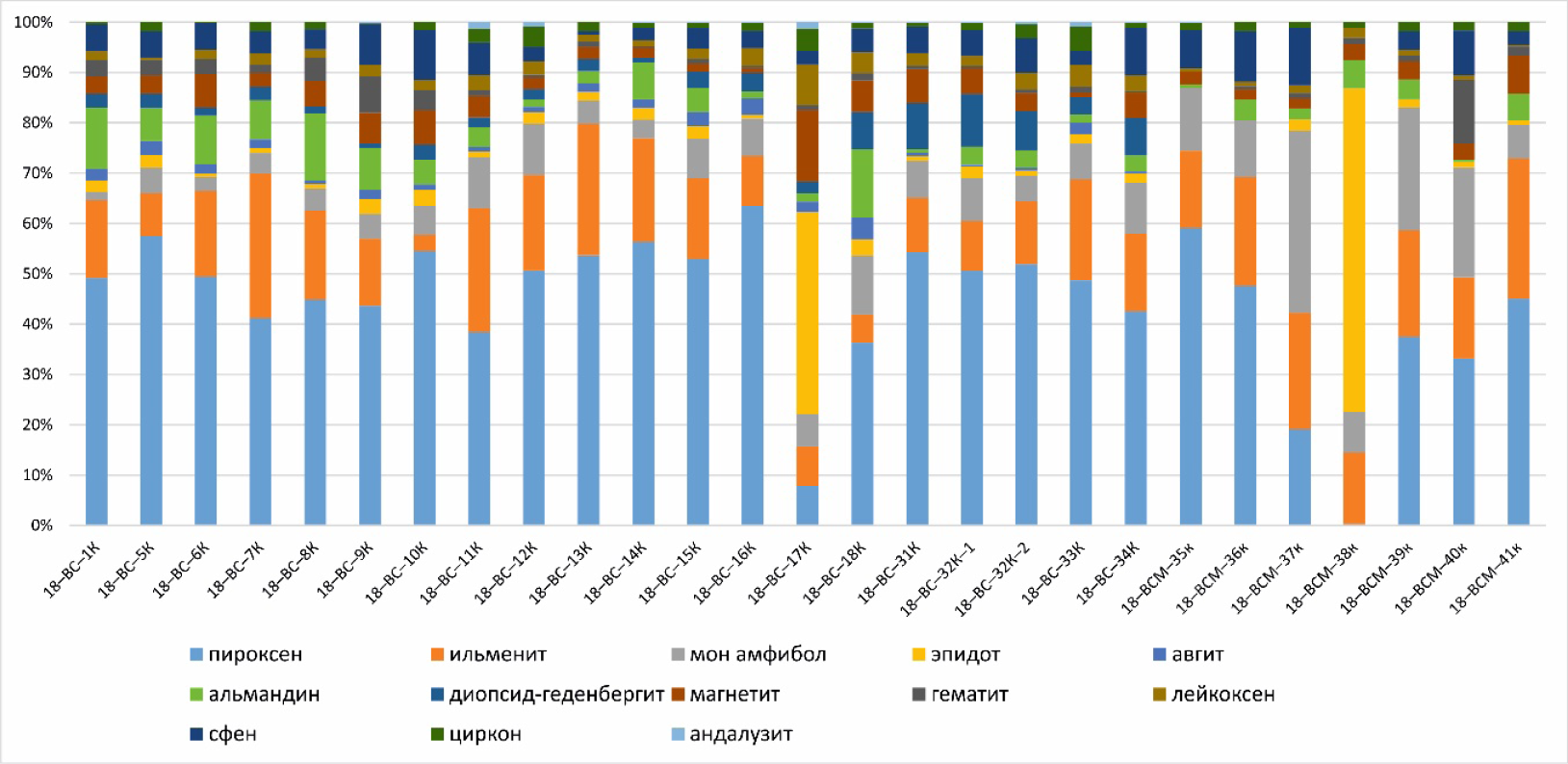

Доминирующими минералами тяжелой фрак- ции являются эпидот-цоизит, амфиболы, черные рудные (ильменит, магнетит), обыкновенная роговая обманка (составляющие от 62,8 % в западной части исследуемой площади до 67,5 % в восточной). Встречаются также моноклинные пироксены, апатит, циркон, лейкоксен, хлорит, гранат, титаносодержащие минералы, гидроокислы железа (рис. 4).

Наиболее разнообразным минеральным составом характеризуются прибрежные фации отложений на участке от о-ва Айон до м. Якан (рис. 5). К северо-западу от о-ва Айон в составе тяжелой фракции доминируют ильменит (29 %), эпидот (23,8 %), ортопироксен (21,7 %), альмандин (5,9 %). Присутствуют магнетит, циркон, моноклинные амфиболы, диопсид, пирит, апатит, сфен, лейкоксен, гематит.

Пелитовые пески, отобранные на входе в Чаунскую губу (к северу от о-ва Б. Роутан, напротив устья р. Апапельгын), характеризуются преобладанием в составе тяжелой фракции моноклинных амфиболов (46,1 %), апатита (28,7 %), циркона (9,3 %) и ильменита (6,5 %). Турмалин присутствует в количестве 3 %, ортопироксен — 2,3 %, циркон и диопсид — 1,4 и 1,3 % соответственно, в количестве менее 1 % установлены альмандин, касситерит, магнетит, биотит. В образцах, отобранных по периферии м. Шелагский доминирует биотит (53,3–75,3 %), в количествах от 5 до 10 % установлены моноклинные амфиболы, авгит, ильменит, сидерит; от 1 до 5 % — ромбические пироксены, альмандин, эпидот, гематит, турмалин; менее 1% — пирит, диопсид, сфен, магнетит, циркон.

Отложения, отобранные на подводном береговом склоне к востоку от м. Шелагский, характеризуются наличием ортопироксенов, моноклинных амфиболов и ильменита в количестве от 13 до 25 %, эпидота, биотита и диопсида — от 8 до 13 %. Содержание обломков пород, турмалина, гематита, альмандина варьирует в пределах от 5 до 8 %; апатита, сфена, магнетита, циркона, известняка, лейкоксена — 1–3 %. В прибрежной зоне исключительно высокие концентрации минералов тяжелой фракции отмечаются на двух участках. Первый расположен восточнее мыса Якан, где содержание тяжелой фракции распределено крайне неравномерно и колеблется в интервале от 1 до 28 %. Второй участок расположен в западной части площади, к западу от м. Биллингса до устья р. Пегтымель.

Геохимия донных отложений

Донные осадки изученной части акватории Восточно-Сибирского моря характеризуются следующими ассоциациями химических элементов:

а) входящих в группу тяжелых металлов: Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ag (в некоторых районах к ним добавляются Pb, V, Sc);

б) редкоземельных элементов (РЗЭ): La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Y, Yb, Lu (в некоторых районах к ним добавляются Th, U);

в) элементы золотомышьяковой ассоциации: As, Au или ассоциации (As, Mn, Mo, Sb).

Распределение химических элементов в донных осадках Восточно-Сибирского моря неоднородно. Как правило, повышение концентрации химических элементов связано с увеличением содержания алевро-пелитовых фракций. Это показывает, как сопоставление положения выделенных ореолов с распространением различных литологических разностей осадков по площади, так и результаты факторного анализа. Исключение представляет самый восточный участок на границе с Чукотским морем, где литохимические ореолы Au, Sn, комплексные ореолы тяжелых металлов и ореолы золотомышьяковой ассоциации зачастую приурочены к более крупнозернистым фракциям вплоть до галечно-гравийных.

В западной части акватории, восточнее о-ва Новая Сибирь, фиксируются контрастные ореолы Au, контролируемые полями пелитовых алевритов и алевритовых пелитов. Южнее в пределах полей алевропелитов и пелитов, приуроченных к палеодолине р. Индигирка, фиксируются в значительной степени совпадающие по своим контурам ореолы Au, РЗЭ, тяжелых металлов и ассоциации (As, Mn, Mo, Sb). В пределах Колымского залива, южнее Медвежьих островов, выделен ряд литохимических ореолов золота с концентрациями от 0,051 до 0,075 ppm, связанных преимущественно с алевритовыми, реже с пелито-алевритовыми осадками.

Восточнее Колымского залива вдоль побережья преимущественно в пределах развития полей алевритовых пелитов протягивается цепочка литохимических аномалий различного состава, вероятно, обусловленных широко развитой на побережье олово-золоторудной минерализацией. На самом западе площади в районе м. Медвежий расположенные практически совпадающие по своим контурам аномалии РЗЭ и тяжелых металлов, приуроченные к алевритовым пелитам и частично к пелитам.

Мористее, в районе Медвежьих островов, выявленные повышенные концентрации Au тяготеют как к алевро-пелитовым, так и к алевритовым осадкам. На участке м. Баранов — устье ручья Милькера в алевритовых пелитах и пелитовых алевритах выделяются частично совпадающие по своим контурам ореолы Au, РЗЭ и тяжелых металлов. Еще восточнее, в районе о. Айон, аналогичные ореолы связаны c полем алевритовых пелитов с включением железистых конкреций.

Восточнее Чаунской губы, по периферии м. Шелагский, в пределах поля алевро-пелито-песчаных миктитов картируется ореол золотомышьяковой ассоциации — As, Au. Мористее м. Козьмина в пределах полей пелитовых алевритов и алевритовых пелитов расположена литохимическая аномалия Au с концентрациями 0,001–0,008 ppm. Внутри контура аномалии Au расположен ореол тяжелых металлов.

Восточная часть Восточно-Сибирского моря заметно отличается по особенностям взаимоотношения связи распределения ряда химических элементов с литологическим составом осадков. В данном случае повышенные концентрации рассматриваемых химических элементов в основном приурочены к более крупнозернистым фракциям вплоть до галечно-гравийных. Севернее м. Лялёран в пределах полей алевритовых, алевро-пелитовых и галечно-гравийных отложений картируется ореол редкоземельных элементов. Несколько северо-западнее в области распространения алевропелитов и алевро-песчано-пелитовых миктитов отмечен ореол золотомышьяковой ассоциации — As, Au.

Восточнее и мористее м. Вевман в пределах полей распространения разнотипных осадков, включающих пелиты, песчаные пелиты, алевритовые пески, полимиктовые отложения различного состава, вплоть до галечно-гравийных, песчаной гальки и гравия, сначала в широтном, а затем меридиональном направлении протягивается ореол золотомышьяковой ассоциации. Несколько мористее м. Энмыгагын вдоль побережья вплоть до лаг. Кантыгтокынмангкы протягивается мощный ореол Au, приуроченный главным образом к алеврито-пелито-песчаным миктитам, пескам и частично к песчаным пелитам и алевропелитам. Своей восточной частью ореол захватывает отложения (галечно, гравийно)-пелито-алевритовых миктитов и песчано-галечно-гравийных отложений. Ореол по своим контурам близок к шлиховому ореолу золота, и следует предположить их генетическую связь. В пределах контура юго-восточной части ореола выделяется область повышенных концентраций золотомышьяковой ассоциации, контролируемая полями (галечно, гравийно)-пелито-алевритовых миктитов и песчано-галечно-гравийных отложений. Также в пределах контура ореола Au мористее м. Якан выделяется ореол тяжелых металлов, приуроченный к пескам, пелитовым пескам и алеврито-пелито-песчаным миктитам. В проливе Лонга преимущественно в полях распространения алевро-пелитовых осадков в субширотном направлении протягивается достаточно протяженный узкий ореол золота.

Ледовое воздействие на поверхность дна

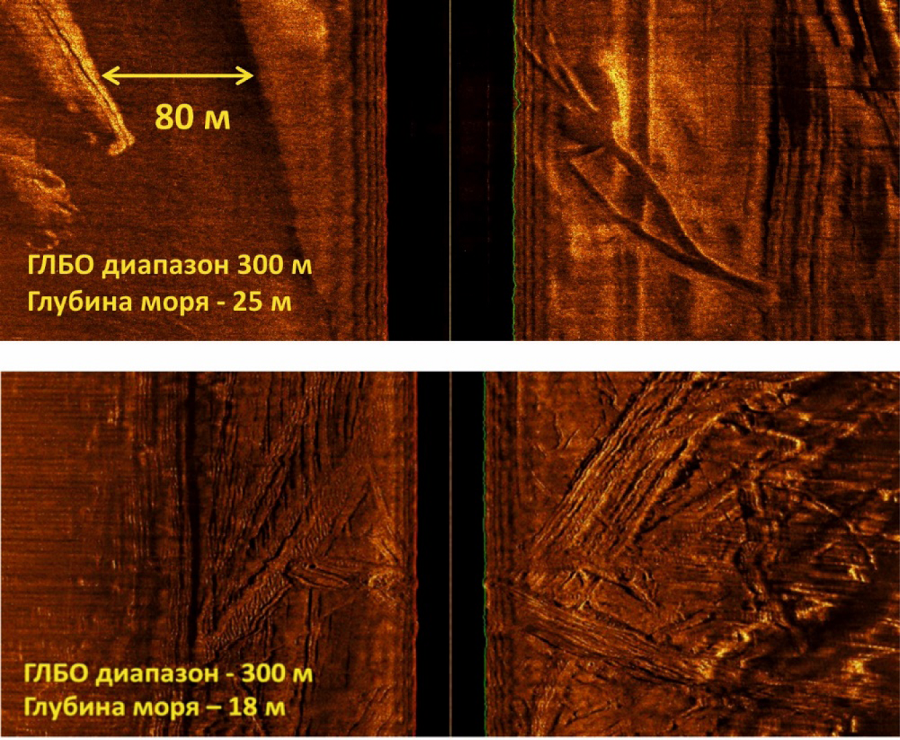

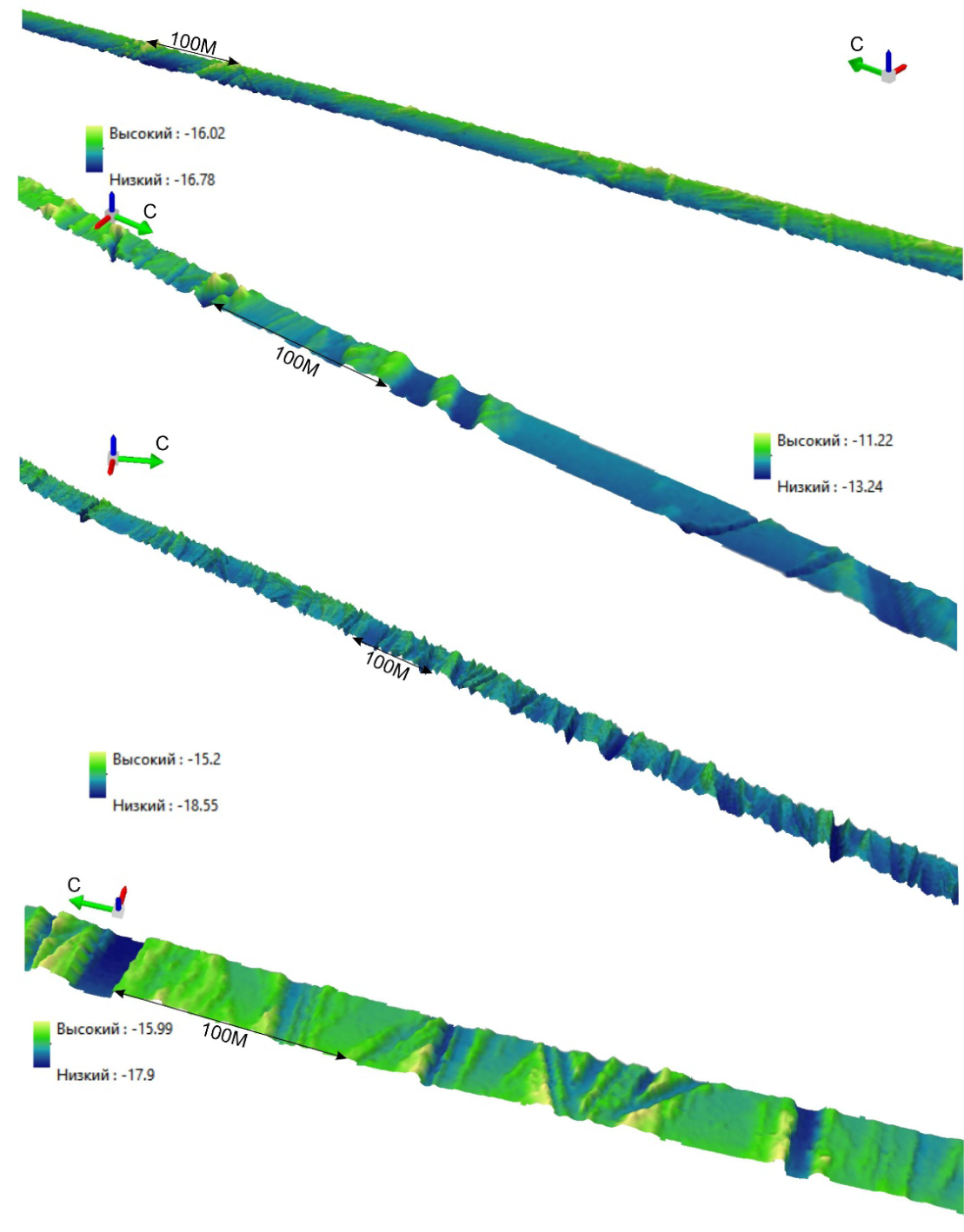

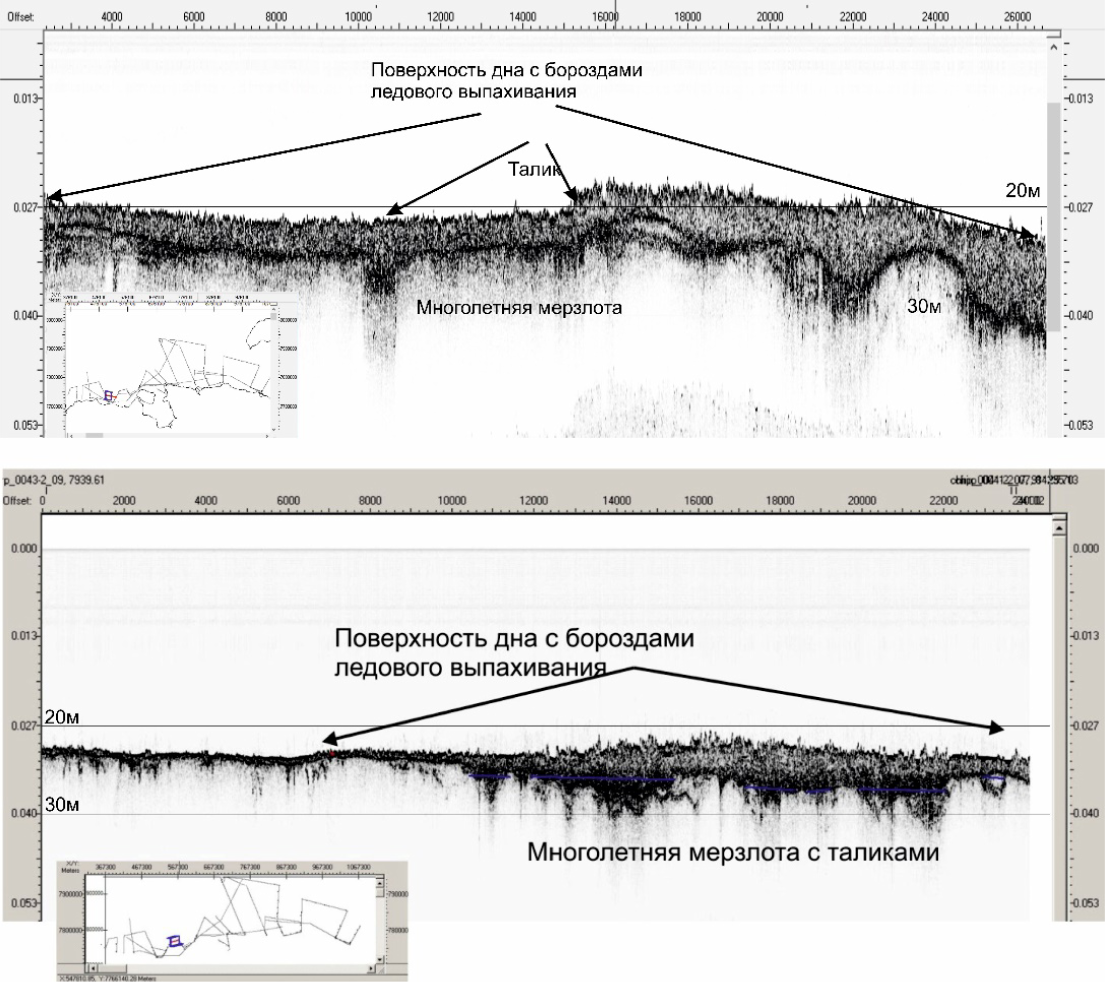

Важным фактором перераспределения осадочного материала на морском дне, нарушающим закономерности механической дифференциации вещества, является выпахивание дрейфующими льдами (торосы, ледовые плотины). Профильные исследования с использованием гидролокации бокового обзора и многолучевого эхолотирования показали высокую частоту следов проявления экзарации морского дна. На некоторых участках вся поверхность дна была изборождена бороздами. В среднем встречаемость борозд составила 5–6 на 1 км. Ширина единичных борозд варьирует в широких пределах: от первых метров до 100 м и более (рис. 6).

Глубина борозд по данным многолучевого эхолотирования и НСАП достигает 3 м, хотя обычно не превышает 1–1,5 м (рис. 7, 8). Некоторые борозды имеют «свежий» облик с хорошо проявленными бортиками обваловки. Иногда они практически занесены донными осадками. Наиболее часто встречаются относительно широкие борозды или даже их серии, образуемые как результат перемещения торосов. Существенно реже фиксируется множественный след тонких борозд («царапин»), которые являются результатом воздействия на дно ледяной плотины под напорным воздействием.

Исключительно высокая степень переработки поверхности дна льдом, выявленная в ходе проведенных исследований, позволяет предположить, что в условиях Восточно-Сибирского моря ледовое выпахивание, по крайней мере на протяжении всего голоцена, было одним из ведущих геологических процессов, перемещающих гигантские объемы осадочного вещества на глубине по разрезу иногда до 3–5 м. Важно отметить, что на записях профилографа осадки, переработанные льдом, выявлены до 12 м глубины по разрезу. Следы ледовых борозд выявлены до глубин моря 50 м, а по данным Огородова [Огородов, 2014] они могут встречаться в Восточно-Сибирском море до 60 м изобаты. Хотя в этом случае нельзя исключать, что это реликтовые борозды, выработанные на более ранних стадиях голоценовой трансгрессии.

Рис. 2. Литологическая карта дна акватории листов S-55, 56

Fig. 2. Lithologic map of the seabed of sheets S-55, 56

Рис. 3. Литологическая карта дна акватории листов R56–60 (от устья р. Индигирки до пролива Лонга)

Fig. 3. Lithologic map of the seabed of sheets R56–60 (from the mouth of the Indigirka River to Longa Strait)

Рис. 4. Средние содержания минералов тяжелой фракции в поверхностных отложениях Восточно-Сибирского моря

Fig. 4. Mean levels of heavy fraction minerals in surface sediments of the East Siberian Sea

Рис. 5. Содержание минералов тяжелой фракции в образцах прибрежных отложений листа R-60

Fig. 5. Mineral content of heavy fraction in samples of coastal sediments of sheet R-60

Рис. 6. Следы ледового воздействия на поверхности дна по данным ГЛБО

Fig. 6. Traces of ice impact on the seabed surface according to side-scan sonar data

Рис. 7. Следы ледового воздействия на поверхности дна по данным многолучевого эхолотирования

Fig. 7. Traces of ice impact on the seabed surface by multibeam echo sounding data

Рис. 8. Профили высокочастотного НСАП 0042-2_08 (лист R-59) и НСАП 1-03 (R-60) со значительным нарушением поверхности дна ледовым выпахиванием

Fig. 8. Profiles of high-frequency NSAP 0042-2_08 (sheet R-59) and NSAP 1-03 (R-60) with significant disturbance of the seabed surface by ice plowing

Обсуждение полученных результатов. Закономерности осадконакопления

Полярный литогенез является зональным типом осадкообразования и играет важную роль в развитии шельфа арктических морей. В регрессивные ледниковые эпохи часть шельфа осушалась и на его поверхности существовала низменная суша с криогенными условиями литогенеза. Промерзшие в такой обстановке толщи осадков затапливались в трансгрессивные эпохи, а при понижении уровня моря вновь осушались [Дударев и др., 2003; Аксенов, Дунаев, 1987; Ионин и др., 1987; Павлидис, Щербаков, 2000].

Основными закономерностями осадконакопления западного сектора Восточно-Сибирского моря (к западу от палеодолины р. Колымы, листы S-55, 56 и R-56, 57) являются преобладание в области сноса рыхлых четвертичных отложений, интенсивная абразия и термоабразия берегов, значительное количество поступающего в бассейн седиментации песчано-алевритового и глинистого материала, равнинный и мелководный характер дна, доминирование в гидрологическом режиме ветровых течений, интенсивное переотложение тонкозернистых частиц с выносом их за пределы мелководного шельфа. Значительную роль в формировании поверхностного покрова донных осадков играют алевритовые фракции. Основным источником осадочного материала является абразия и термоабразия берегов, а также речной сток рек Индигирка и Колыма.

Результаты литологического картирования акваториальной части листов S-55, 56 в целом подтверждают сделанные ранее выводы об основных факторах седиментогенеза Восточно-Арктических морей [Кошелева, Яшин, 1999; Яшин, 2000]. На большей части арктического шельфа голоценовые осадки имеют глинисто-алевритовый состав при доминировании мелкоалевритовой (0,01–0,05 мм) фракции [Яшин, 2000]. В пределах листов S-55, 56 среднее содержание алевритовой фракции (0,01–0,1 мм) в донных отложениях по результатам анализа базы данных предыдущих исследований и результатов работ 2020 г. (263 образца) составляет 57,2 %, в пределах листов R56 и R57–57,3 и 70,9 % соответственно, что превышает средние значения для Яно-Индигирского и Колымо-Чаунского шельфов (от 35,1 до 40,0 %) по данным [Дударев и др., 2007].

Природа голоценовых и современных поверхностных осадков в подавляющем большинстве терригенная [Яшин, 2000]. В поверхностных отложениях, изученных в рамках данного исследования, среднее содержание органического вещества составляет 0,8 % (от 0,4 до 1,4 %). По данным исследований ТОИ ДВО РАН, на Яно-Колымском шельфе генезис Сорг в донных отложениях оценивается как смешанный (планктонно-терригенный) при доминировании вклада терригенного Сорг речного стока и продуктов разрушения термоабразионных берегов. Изотопный состав Сорг -δ13С составляет от –26,3 до –27 ‰, что соответствует терригенному источнику [Ветров и др., 2008; Дударев и др., 2007].

Согласно сложившимся представлениям [Яшин, 2000], интенсивная аккумуляция поступающего вещества начинается в барьерных зонах «река — море» и «берег — море». Далее осадочное вещество вовлекается в процессы переработки течениями и волнениями, вследствие чего значительная часть взвешенного и влекомого материала выносится в открытую часть бассейна.

Оценки соотношения источников и объемов поступления осадочного вещества в Восточно-Сибирское море различаются.

Согласно расчетам Д.С. Яшина [2000], почти половина осадочного вещества поступает в бассейн в результате абразии и термоабразии. Согласно [Яшин, 2000] западная часть Восточно-Сибирского моря отнесена к зонам механической денудации материкового обрамления со сносом более 20 т/км2 в год, что соответствует максимальным значениям для морей Российской Арктики. Расчетные соотношения источников осадочного вещества для голоценовых осадков Восточно-Сибирского моря в целом приводятся в таблице 2.

В то же время, по данным ТОИ ДВО РАН [Дударев и др., 2003; 2007], доминирующим агентом в поставке осадочного вещества в Восточно-Сибирское море является речной сток. За счет взвешенного стока рек, в бассейнах водосбора которых находятся мощные источники тонкозернистого терригенного материала, ежегодно в акваторию поступает 21,4 млн тонн вещества. Сравнение взвеси авандельты рек Индигирки — Алазеи и многолетнемерзлых пород термоабразионных уступов побережья пролива Дмитрия Лаптева показало, что содержание песчаной фракции в них варьирует от 1 до 3 %, алевритовой — от 21 до 36 %, пелитовой — от 61 до 77 % [Дударев и др., 2003]. Близкие оценки объемов стока с суши приводятся Д.Н. Айбулатовым [2006], по данным которого твердый сток крупнейших рек в Восточно-Сибирское море составляет 21,7 млн т/год, рассчитанный твердый сток малых водотоков — 2,29 млн т/год. Объем осадочного материала, поступающего в Восточно-Сибирское море за счет термоабразии побережья, О.В. Дударев и соавторы [2005] оценивает в 15,0 млн тонн.

Расчеты объемов осадочного вещества для S-55-56 в литературе не приводятся. Абразия и термоабразия берегов играет в исследуемом районе еще большую роль в качестве источников наносов по сравнению с более восточными участками шельфа, куда поступает твердый сток рек Индигирки (объем твердого стока 13,7 млн т/год) и Колымы, дренирующей рыхлые четвертичные отложения, так как значительная часть стока рек оседает здесь в береговых лагунах. В пределах листов S-55-56 ряд рек — Хрома, Лапча, Керемесит, Кучуннай впадают в Хромскую губу, реки Кюэнехтях, Сан-Юрях, Кустуктах, Меркушина — в Омуляхскую губу. Глубоко вдающиеся в сушу заливы являются конечными водоемами стока, в которых откладывается значительная часть твердого и взвешенного стока этих рек.

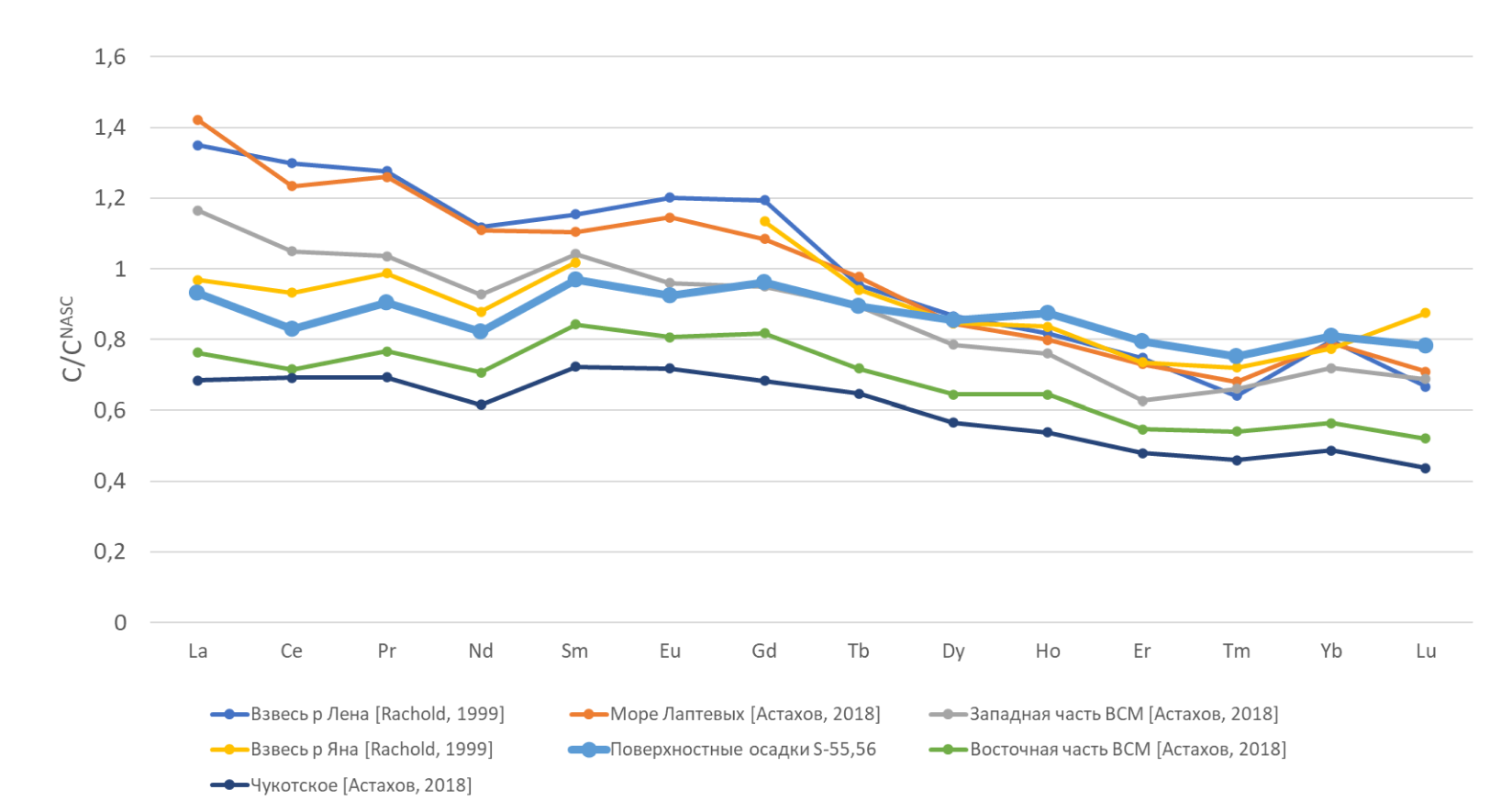

По данным анализа массива геохимических данных (ICP-MS) в донных осадках Восточно-Сибирского моря в целом наблюдается увеличение суммарных содержаний РЗЭ в западном направлении (от пролива Лонга к Колымскому заливу), что подтверждается литературными данными [Астахов, 2018; Astakhov, 2019; Sattarova et al., 2023]. В пределах картируемых листов область минимальных суммарных содержаний РЗЭ расположена к востоку от о-ва Новая Сибирь и пространственно приурочена к зоне неустойчивой седиментации (транзита). Для исследуемого района характерны положительные аномалии Eu, однако наблюдаются и отрицательные аномалии в осадках Благовещенского пролива между о-вами Котельным и Новая Сибирь. В восточной части листа S56 фиксируются отрицательные значения цериевой аномалии, от устья р. Индигирки к о-ву Новая Сибирь они становятся положительными. Сравнение спектров распределения РЗЭ с опубликованными работами [Астахов, 2018; Astakhov, 2019; Rachold, 1999; Аникиев, 1997; Маслов, Шевченко, 2019 и др.] (рис. 9) показывает их сходство со спектрами рек Лены и Яны, что указывает на существенное влияние стока этих рек на седиментационные процессы рассматриваемой площади. Кроме того, по периферии о-ва Новая Сибирь наблюдается максимальное в исследованной части Восточно-Сибирского моря значение отношения легких РЗЭ к тяжелым, характерное для базальтоидов островов Жохова и Вилькицкого.

Многолетнемерзлые рыхлые отложения, как правило, отличаются повышенным содержанием алевритовых частиц. Особенно высоким содержанием алевритовой фракции характеризуется ледовый комплекс Яно-Индигирской низменности, где среднее содержание алевритовой фракции составляет 60–80 %, а максимальное достигает 95 % [Томирдиаро, 1974; Труш, Нистратова, 1974; Соломатин, 1974; Арэ, 1980]. Значительное содержание алевритовой составляющей характеризует по данным геологической съемки [Государственная геологическая… 2000] и голоценовые отложения, развитые в пределах сухопутной части листов S-55-56.

Алевритами (на равнинных участках) и мелкозернистыми песками (в низовьях) сложена низкая пойма (0,8–2,5 м) в долине Индигирки. Авандельта Индигирки также сложена преимущественно тонкозернистыми песками и алевритами. Внутренняя часть дельты Индигирки сложена темно-серыми сильноглинистыми алевритами, в нижней части мелкозернистыми заиленными песками со шлирами (2–5 см) льда и мелкими ледяными жилами [Государственная геологическая… 2000]. Геологическое строение речных долин обуславливает высокое содержание алевритовых частиц в составе твердого стока реки Индигирки.

В Восточно-Сибирском море среднемноголетняя продолжительность периода открытой воды уменьшается с запада на восток от 2–2,5 месяца в районе Новосибирских о-вов до 1 месяца в восточной части акватории [Совершаев, 1981]. Оценить вклад ледового разноса в седиментационные процессы на основе имеющегося материала не представляется возможным.

Считается [Дударев и др. 2007], что в Восточно-Сибирском море в целом распределение песчаной и крупноалевритовой фракций по данным математического анализа индифферентно к глубине бассейна, основная масса алевритовых частиц не переходит во взвешенное состояние с последующей миграцией в глубоководную часть акватории, а, как и песчаная, остается в зоне мелководья. Причинами такого феномена является специфика прибрежно-шельфовой криолитозоны, где около десяти месяцев в году приматериковая акватория скована льдом. Подводный рельеф имеет относительно выровненный характер с предельно малыми уклонами (около 0,0001) [Дударев и др. 2007]. Кроме того, распределение по площади части вещества (от пелитового до крупнообломочного), поступающего в бассейн в процессе вытаивания из льдов в период их дрейфа, также не контролируется ни глубиной бассейна, ни положением относительно береговой линии [Яшин, 2000].

Однако для прибрежного шельфа западной части исследованной площади установлена корреляция с глубиной содержания тонкоалевритовой и пелитовой фракций. Вдоль материкового берега формируются достаточно узкие полосы песчаных осадков, мористее происходит отложение алевритовых песков, песчаных алевритов и алевритов. Наибольшие площади дна акватории покрыты пелитовыми алевритами. Пелиты формируются в наиболее глубоководных частях акватории, приуроченных в основном к палеодолине р. Индигирки, однако мощность текучих пелитовых и алевро-пелитовых отложений по данным пробоотбора не превышает 1,0 м.

Прибрежные участки исследованной акватории относятся к зонам аккумуляции, однако скорости осадконакопления, по данным изучения колонок донных отложений, крайне низкие (0,13 мм/год) [Ryabchuk et al., 2024]. Полученные результаты совпадают с литературными данными [Dong et al., 2022]. Расчетные ежегодные темпы осадконакопления на шельфе Яно-Колымского междуречья составляют около 0,2 мм, абсолютная расчетная масса осадочного материала — 352 г/м2/год. Темпы накопления осадков свидетельствуют об относительной сбалансированности процессов эрозии и аккумуляции на безледном пространстве шельфа, когда приход и расход осадочного материала сопоставимы по объемам. Расчетные оценки скорости седиментации соответствуют условиям подледной седиментации при дефиците поступления вещества [Дударев и др., 2007].

Подводная периферия о-вов Новая Сибирь и Фаддеевского (в пределах картируемых листов) характеризуется дефицитом осадочного материала и доминированием эрозионных процессов либо обстановок ненакопления. Мощность современных алевро-пелитовых отложений, как правило, не превышает 10–20 см, ниже трубками вскрыты более древние плотные отложения, прошедшие субаэральную стадию развития. По периферии острова Новая Сибирь (на расстоянии до 30 км от береговой линии) происходит формирование аккумулятивных песчаных валов [Сергеев и др., 2023].

Граница области воздействия волнения на дно акватории по данным [Дударев и др., 2007] может спускаться до глубины 25 м, над которой, как правило, проходит кромка полей дрейфующих льдов. К этой области относится как приконтинентальный шельф, так и мелководье вокруг Новосибирских островов. На безледном пространстве шельфа гидродинамические процессы обеспечивают транспорт терригенного материала от побережья, размыв и переотложение осадков активного слоя. Волновая ресуспензия приводит к насыщению водной толщи взвешенным веществом и поддерживает существование придонного нефелоида. Формирование наиболее тонкодисперсных пелитовых осадков обусловлено гравитационным осаждением подо льдом, вне зоны волнового воздействия [Дударев и др., 2007].

На дне акватории восточного сектора Восточно-Сибирского моря (в пределах листов R-58–60), характеризующегося неоднородностью геологического строения областей сноса и достаточно контрастным рельефом дна, установлено значительно большее разнообразие гранулометрических типов донных отложений и мозаичность их распределения. Основными источниками поступления осадочного материала в акваторию является абразия берегов и размыв дна, а также речной сток. Наличие в пределах приморской суши эоловых образований позволяет предположить, что эоловые процессы также вносят свой вклад в общий баланс осадочного вещества. Особенностью восточного сектора Восточно-Сибирского моря является воздействие на седиментационные процессы теплых тихоокеанских вод, поступающих через Берингов пролив, и вод атлантического происхождения, поступающих из Северного Ледовитого океана. В связи с этим выделяются зоны слабокремнистых осадков, картируемые по наличию аутигенной кремнекислоты (до 5–10 %), что является весьма высоким показателем для арктических морей.

Таблица 2. Годовой балансовый расчет вещества, формирующего голоценовую толщу Восточно-Сибирского моря [Яшин, 2000]

Table 2. Annual balance calculation of the substance forming the Holocene strata of the East Siberian Sea [Yashin, 2000]

Внешние источники, 106 т/год | Размыв дна, 106 т/год | Все источники, 106 т/год | ||||

Речной сток | Абразия берегов | Ледовый разнос | Всего | |||

Взвешенный | Растворенный | |||||

25,5 | 7,0 | 120,0 | 25,0 | 177,6 | 62,4 | 240,0 |

10 % | 3 % | 48 % | 10 % | 74 % | 26 % | 100 % |

Рис. 9. Сравнение спектров распределения РЗЭ (нормированных по североамериканскому сланцу, NASC) в поверхностных отложениях ВСМ со спектрами РЗЭ донных осадков арктических морей и взвеси рек Лены и Яны

Fig. 9. Comparison of REE distribution spectra (normalized to North American shale, NASC) in surface sediments of the East Siberian Sea with REE spectra of seabed sediments of the Arctic seas and suspended sediments of the Lena and Yana rivers

Заключение

Таким образом, выполненные исследования позволили существенно уточнить информацию о распределении гранулометрических типов и минеральном составе поверхностных донных отложений.

Основными закономерностями осадконакопления западного сектора Восточно-Сибирского моря (к западу от палеодолины р. Колымы) является преобладание в области сноса рыхлых четвертичных отложений, интенсивная абразия и термоабразия берегов, значительное количество поступающего в бассейн седиментации песчано-алевритового и глинистого материала, равнинный и мелководный характер дна, доминирование в гидрологическом режиме ветровых течений, интенсивное переотложение тонкозернистых частиц с выносом их за пределы мелководного шельфа. Значительную роль в формировании поверхностного покрова донных осадков играют алевритовые фракции. Основным источником осадочного материала является абразия и термоабразия берегов, а также речной сток р. Индигирки и р. Колымы.

Дно акватории восточного сектора Восточно-Сибирского моря характеризуется неоднородностью геологического строения областей сноса и достаточно контрастным рельефом дна. Поверхностный осадочный покров здесь характеризуется значительно бóльшим разнообразием гранулометрических типов донных отложений и мозаичностью их распределения. Основными источниками поступления осадочного материала в акваторию является абразия берегов и размыв дна, а также речной сток.

Результаты анализа данных ГЛБО, НСАП и многолучевого эхолотирования показали, что существенным фактором перераспределения осадочного материала на морском дне, нарушающим закономерности механической дифференциации вещества, как на протяжении голоцена, так и в настоящее время является ледовое выпахивание, которое обычно проявляется в виде протяженных борозд шириной до 100 м. Глубина борозд достигает 3 м, хотя обычно не превышает 1–1,5 м.

Список литературы

1. Аксенов А.А., Дунаев Н.А. Арктический шельф в позднечетвертичное время. Москва: Наука; 1987.

2. Аксентов К.И., Иванов М.В., Ярощук Е.И., Чаркин А.Н., Саттарова В.В., Алаторцев А.В., Ким Д.В., Зарубина Н.В., Старцев А.В. Первые данные о содержании ртути и формах ее нахождения в железомарганцевых и железистых образованиях Чаунской губы. Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2023;513(2):183–188. http://doi.org/10.31857/S2686739723601382

3. Аникиев В.В., Дударев О.В., Колесов Г.М., Боцул А.И., Сапожников Д.Ю. Распределение и седиментационные потоки химических элементов в системе взвесь-донные осадки для эстуария р. Анадырь-Берингово море. Геохимия. 1997;35(3):320–330.

4. Астахов А.С., Семилетов И.П., Саттарова В.В., Ши С. (Shi Xuefa), Ху Л. (Hu Limin), Аксентов К.И., Василенко Ю.П., Иванов М.В. Редкоземельные элементы донных осадков восточно-арктических морей России как индикаторы терригенного сноса. Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2018;482(4):451–455. http://doi.org/10.31857/S086956520003043-0

5. Буданов Л.М., Сергеев А.Ю., Жамойда В.А., Рябчук Д.В., Неевин И.А., Носевич Е.С., и др. Новые данные по сейсмостратиграфии и палеографическому развитию Восточно-Сибирского моря (листы R-57–60). Региональная геология и металлогения. 2022;(92):5–27.

6. Ветров А.А., Семилетов И.П., Дударев О.В., Пересыпкин В.И., Чаркин А.Н. Исследование состава и генезиса органического вещества донных осадков Восточно-Сибирского моря. Геохимия. 2008;(2):183–195.

7. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 мая 2007 года N 138 «Об утверждении формы государственного водного реестра» [интернет]. Режим доступа: https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/pravovye_akty_v_razvitie_vodnogo_kodeksa/prikazy_mpr_rossii/2193/?sphrase_id=716097

8. Дударев О.В., Семилетов И.П., Можеровский А.В., Чаркин А.Н., Уткин И.В. Новые данные о распределении глинистых минералов в донных осадках шельфа Восточно-Сибирского моря. В: Полезные ископаемые континентальных шельфов; Континентальные шельфы во время последнего гляциального цикла. Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 30 мая — 03 июня 2005 г. Санкт-Петербург: Всероссийский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана (ВНИИОкеангеология); 2005, с. 121–122.

9. Дударев О.В., Боцул А.И., Семилетов И.П., Чаркин А.Н. Современное осадкообразование в прибрежно-шельфовой криолитозоне пролива Дмитрия Лаптева (Восточно-Сибирское море). Тихоокеанская геология. 2003;22(1):51–60.

10. Дударев О.В., Чаркин А.Н., Семилетов И.П., Боцул А.И., Космач Д.А. Современное осадкообразование на приконтинентальном шельфе Восточно-Сибирского моря. В: Дальневосточные моря России. Кн. 2: Исследования морских экосистем и биоресурсов. Москва: Наука; 2007, с. 382–391.

11. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (новая серия). Лист R-(55)-57 — Нижнеколымск. Объяснительная записка. СПб.: Издво ВСЕГЕИ; 2000.

12. Григорьев М.Н., Разумов С.О., Куницкий В.В., Спектор В.Б. Динамика берегов восточных Арктических морей России: основные факторы, закономерности и тенденции. Криосфера Земли. 2006;10(4):74–94.

13. Добровольский А.Д., Залогин Б.С. Моря СССР. М.: Изд-во МГУ; 1982.

14. Ионин А.С., Медведев В.С., Павлидис Ю.А. Шельф: рельеф, осадки и их формирование. Москва: Мысль; 1987.

15. Климатологический справочник Советской Арктики. Ч. 2. Ленинград: Морской транспорт; 1961.

16. Кошелева В.А., Яшин Д.С. Донные осадки Арктических морей России. СПб.: ВНИИОкеангеология; 1999.

17. Маслов А.В., Шевченко В.П. Систематика редких земель и Th во взвеси и донных осадках устьевых зон разных категорий/классов рек мира и ряда крупных рек Российской Арктики. Геохимия. 2019;64(1):59–78. https://doi.org/10.31857/s0016-7525201959-78

18. Николаева Н.А., Деркачев А.Н. К минералогии осадков восточной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. В: Геология морей и океанов. Материалы XIX Междунар. науч. конф. (школы) по морской геологии, Москва, 14–18 нояб. 2011 г. Т. 2. Москва: ГЕОС; 2011, с. 260–264.

19. Николаева Н.А., Деркачев А.Н., Дударев О.В. Особенности минерального состава осадков шельфа восточной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского. Океанология. 2013;53(4):529–538. http://doi.org/10.7868/s0030157413040084

20. Огородов С.А. Рельефообразующая роль морских льдов [диссертация]. Москва; 2014.

21. Павлидис Ю.А., Леонтьев И.О. Прогноз развития береговой зоны Восточно-Сибирского моря при повышении уровня и потепления климат. Вестник РФФИ. 2000;(1):31–39.

22. Павлидис Ю.А., Щербаков Ф.А. Современные донные осадки арктических морей. Океанология. 2000;40(1):137–147.

23. Петров О.В., Рябчук Д.В., Сергеев А.Ю., Буданов Л.М., Жамойда В.А., Неевин И.А., и др. Новые данные о геологическом строении и палеогеографическом развитии Восточно-Сибирского моря в квартере. Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2023;513(1):5–16. https://doi.org/10.31857/S2686739723600741

24. Сергеев А.Ю., Рябчук Д.В., Жамойда В.А., Буданов Л.М., Ковалева О.А., Неевин И.А., Токарев М.Ю., Баширова Л.Д., Пономаренко Е.П. Морфология и генезис подводных валов и гряд Восточно-Сибирского моря. Геоморфология и палеогеография. 2023;54(3):26–38. https://doi.org/10.31857/S294917892303009X

25. Совершаев В.А. Берегоформирующие факторы и районирование берегов морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского по динамическому принципу [диссертация]. Москва; 1980.

26. Соломатин В.И. Строение и генезис полигонально-жильного льда в плейстоценовых отложениях северной Якутии. В: Проблемы криолитологии. Вып. 4. Москва: Изд-во МГУ; 1974, с. 7–99.

27. Томирдиаро С.В. Голоценовое термоабразионное формирование шельфа Восточно-Арктических морей СССР. Доклады АН СССР. 1974;219(1):179–182.

28. Труш Н.И., Нистратова Т.А. Состав и свойства аласных отложений Яно-Индигирского междуречья. В: Мерзлотные исследования. Вып. 15. Москва: Изд-во МГУ; 1974, с. 43–55.

29. Яшин Д.С. Голоценовый седиментогенез Арктических морей России. В: Геолого-геофизические характеристики литосферы Арктического региона. Вып. 3. СПб.: ВНИИОкеангеология; 2000, с. 57–67.

30. Dong J., Shi X., Gong X., Astakhov A.S., Hu L., Liu X., Yang G., et al. Enhanced Arctic sea ice melting controlled by larger heat discharge by mid-Holocene rivers. Nature Communications. 2022;13:5368. https://doi.org/10.1038/s41467-022-33106-1

31. Dudarev O., Charkin A., Shakhova N., Ruban A., Chernykh D., Vonk J., et al. East Siberian Sea: Interannual heterogeneity of the suspended particulate matter and its biogeochemical signature. Progress in Oceanology. 2022;208:102903 https://doi.org/10.1016/j.pocean.2022.102903

32. Astakhov A.S., Sattarova V.V., Xuefа Sh., Limin H., Aksentov K.I., Alatortsev A.V., Kolesnik O.N., Mariash A.A. Distribution and sources of rare earth elements in sediments of the Chukchi and East Siberian Seas. Polar Science. 2019;20(2):148–159. https://doi.org/10.1016/j.polar.2019.05.005

33. Rachold V. Major, Trace and Rare Earth Element Geochemistry of Suspended Particulate Material of East Siberian Rivers Draining to the Arctic Ocean. In: Land-Ocean Systems in the Siberian Arctic. Springer-Verlag; 1999, p. 199–222. https://doi.org/10.1007/978-3-642-60134-7_20

34. Ryabchuk D.V., Taldenkov E.E., Sergeev A.Yu., Zhamoida V.A., Budanov L.M., Prishchepenko D.V., et al. Sedimentation Processes and the Holocene Evolution of the Indigirka Paleovalley (Coastal Shelf Area of the East Siberian Sea). Oceanology. 2023;63:S215–S227. https://doi.org/10.1134/S0001437023070160

35. Sattarova V., Liu Y., Astakhov A., Polyakov D., Aksentov K., Alatortsev A., Shi X., Hu L., Kolesnik O. Geochemistry of the Laptev and East Siberian seas sediments with emphasis on rare-earth elements: Application for sediment sources and paleoceanography. Continental Shelf Research. 2023;254:104907. https://doi.org/10.1016/j.csr.2022.104907

36. Wilson M.F.J., O’Conneli B., Brown C., Guinan J.C., Grehan A.J., Multiscale Terrain Analysis of Multibeam Bathymetry Data for Habitat Mapping on the Continental Slope. Marine Geodesy. 2007;30(1-2):3–35. https://doi.org/10.1080/01490410701295962

Об авторах

Д. В. РябчукРоссия

Рябчук Дарья Владимировна

WoS Researcher ID: K-7372-2012

Scopus Author ID: 23478132400

Author ID: 155952

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

О. А. Ковалева

Россия

Ковалева Ольга Анатольевна

Author ID: 74652

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

А. Ю. Сергеев

Россия

Сергеев Александр Юрьевич

Author ID: 881607

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

В. А. Жамойда

Россия

Жамойда Владимир Александрович

Author ID: 155951

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

А. Г. Григорьев

Россия

Григорьев Андрей Глебович

Author ID: 303381

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

Л. М. Буданов

Россия

Буданов Леонид Михайлович

Author ID: 918305

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

Е. Н. Нестерова

Россия

Нестерова Елена Николаевна

Author ID: 150388

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

И. А. Неевин

Россия

Неевин Игорь Александрович

Author ID: 155952

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

О. В. Дронь

Россия

Дронь Олег Владимирович

Author ID: 839275

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74

Рецензия

Для цитирования:

Рябчук Д.В., Ковалева О.А., Сергеев А.Ю., Жамойда В.А., Григорьев А.Г., Буданов Л.М., Нестерова Е.Н., Неевин И.А., Дронь О.В. Литология поверхностных отложений Восточно-Сибирского моря по результатам геологического картирования. Арктика и инновации. 2024;2(2):37-61. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-37-61

For citation:

Ryabchuk D.V., Kovaleva O.A., Sergeev A.Yu., Zhamoida V.A., Grigoriev A.G., Budanov L.M., Nesterova E.N., Neevin I.A., Dron O.V. Lithology of surface sediments in the East-Siberian Sea based on geological mapping. Arctic and Innovations. 2024;2(2):37-61. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-37-61