Перейти к:

Изучение миграций птиц в изменяющихся погодных условиях с целью сохранения арктических экосостем. Часть 1: Полярная крачка (Sterna paradisaea)

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-82-91

Аннотация

Перемены погодных условий, обусловленные изменением климата, повсеместно влияют на сроки и маршруты миграций птиц. Данное исследование касается изучения годового цикла и миграций полярной крачки (Sterna paradisaea) — массового вида Арктики. В работе обобщены многолетние данные по динамике популяций полярной крачки. Показано определяющее влияние температуры и относительной влажности воздуха на процессы миграции для этого вида в изменяющихся погодных условиях. Полученные результаты могут лечь в основу биологического мониторинга.

Ключевые слова

Для цитирования:

Хохлова Л.П., Мандрыка О.Н. Изучение миграций птиц в изменяющихся погодных условиях с целью сохранения арктических экосостем. Часть 1: Полярная крачка (Sterna paradisaea). Арктика и инновации. 2024;2(2):82-91. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-82-91

For citation:

Khokhlova L.P., Mandryka O.N. Study of bird migrations under changing weather conditions to preserve arctic ecosystems. Part 1: Arctic tern (Sterna paradisaea). Arctic and Innovations. 2024;2(2):82-91. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-82-91

Введение

Миграционные процессы вызывают трудности в изучении, в основном из-за высокой мобильности птиц: крайне проблематично заниматься изучением перемещения отдельной особи или популяции при таких быстрых перемещениях объекта исследования.

Сложность изучения миграций птиц привела к тому, что на данный момент миграционные перемещения мало изучены. В частности, не до конца известно, какие факторы стимулируют миграцию птиц и сильнее всего влияют на их перемещение в дальнейшем. Метеорологические условия влияют на сроки миграционных передвижений, однако какие именно метеорологические элементы обладают самым сильным влиянием на миграцию птиц, до сих пор точно не определено.

В последние 30 лет происходит потепление мирового климата, и интенсивнее всего оно происходит в Арктике [1]. Изменение погодных условий в связи с потеплением климата может повлиять на зависимость миграционных процессов арктических видов птиц от различных метеорологических факторов. Необходимо изучение миграций птиц в условиях климатических изменений для определения того, как современные погодные условия влияют на миграционные передвижения птиц.

Для исследования был выбран морской вид птиц — полярная крачка (Sterna paradisaea). Морские птицы существуют в экотоне атмосферы и океана, используют как морскую, так и наземную среду обитания и поэтому могут быть особенно чувствительными к изменениям климата. Также они являются надежными индикаторами изменений экосистем, связанных с климатическими факторами.

Характеристика полярной крачки (Sterna paradisaea)

Полярная крачка (Sterna paradisaea) — вид птиц из семейства чайковых. Обладает небольшими размерами (33–35 см) и очень короткими лапами, вследствие чего предпочитает перемещаться только по воздуху (рис. 1). Окраска оперения взрослых размножающихся особей бледно-серая, шапочка черного цвета, ноги и клюв красного цвета. У молодых особей черная шапочка по размеру меньше, чем у взрослых, а также ноги и клюв черного цвета.

Питаются полярные крачки мелкими видами рыб, ракообразными, насекомыми. Состав кормов птиц может быть разным, в зависимости от местообитания.

Полярные крачки гнездятся в полярных областях, распространяясь по территориям возле Северного Ледовитого океана. Ареал гнездования охватывает обширные территории Евразии и Северной Америки. Гнездование полярных крачек отмечено на побережьях в Исландии, Ирландии, Великобритании, Швеции, Дании, Финляндии (рис. 2). Также были отмечены случаи гнездования во Франции, Бельгии, Польше, но это единичные случаи, не свойственные обычному гнездовому ареалу вида. Что касается гнездования на территории России, известны гнездовые заселения полярных крачек на Ладожском озере, на побережье Кольского полуострова, Белого моря, включая Соловецкие острова. Крачки также гнездятся по всему Ямалу. В целом область гнездования крачек распространяется по всему полярному кругу России, и самым южным заселением крачек считается область на Енисее около Игарки. Полярные крачки отмечены также на островах арктической зоны России: на Новой Земле, острове Врангеля, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах. Общая популяция вида составляет 3 миллиона особей.

Рис. 1. Полярная крачка Sterna paradisaea (фото С.А. Коузова)

Fig. 1. Arctic Tern Sterna paradisaea (photo by S. Kouzov)

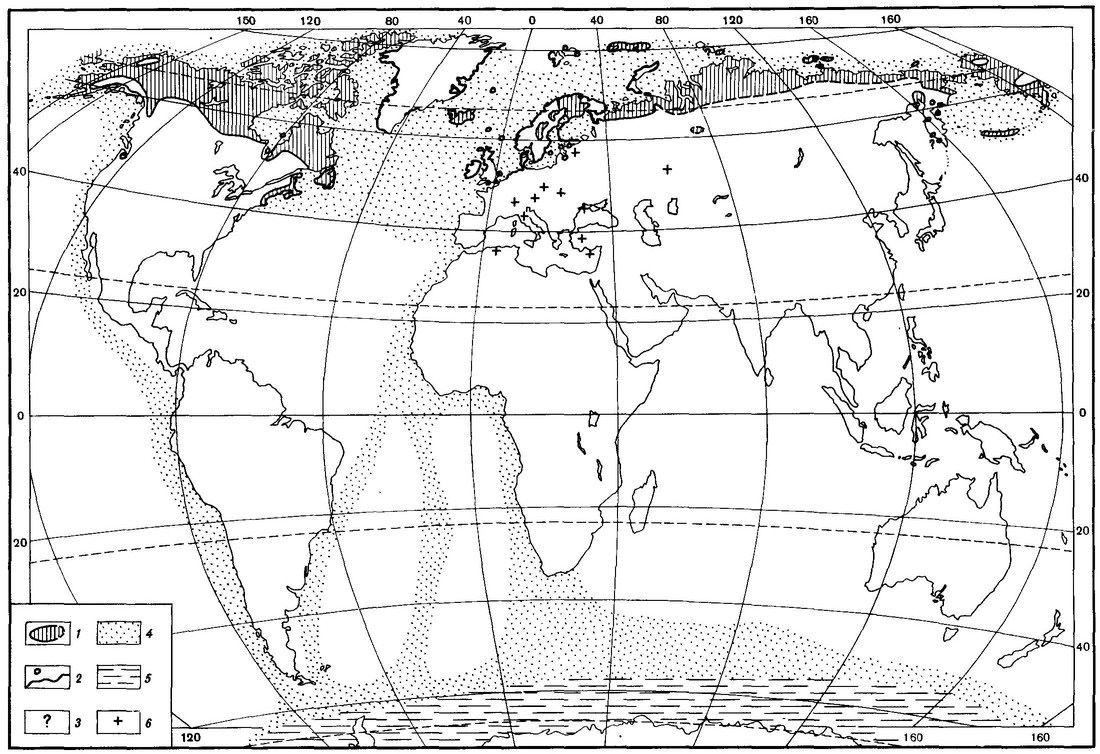

Рис. 2. Область распространения полярной крачки [2]: 1 — область гнездования (пунктиром показана неуточненная граница), 2 — гнездование на узкой прибрежной полосе и отдельные поселения, 3 — предполагаемые места гнездования, 4 — область пролета, 5 — места зимовок, 6 — залеты

Fig. 2. Distribution area of the Arctic Tern [2]: 1 — nesting area (dotted line shows the unspecified boundary), 2 — nesting on a narrow coastal strip and separate settlements, 3 — expected nesting sites, 4 — flyway area, 5 — wintering sites, 6 — visitation

Годовой цикл и миграционные перемещения полярной крачки

На зимовку полярные крачки отправляются в Антарктиду, пролетая через Атлантический и Тихий океаны. Птицы проникают в Антарктиду вплоть до 74° ю.ш. Данный вид птиц является одним из самых дальних мигрантов, и единственным видом, мигрирующим каждый год из Арктики в Антарктиду. За год полярная крачка может пролететь суммарно до 80 000 км.

Полярные крачки начинают летать в возрасте 21–24 дней, после чего у них начинается ювенальная миграция. Птицы перемещаются в места зимовок, в среднем первая миграция у полярной крачки длится порядка 2 месяцев. Во время зимовки, в возрасте около 100 дней, начинается постювенальная линька, которая плавно переходит в предбрачную линьку без перерыва. Большее количество молодых птиц в первый год жизни не достигают гнездового ареала обитания и проводят лето на просторах Атлантического и Индийского океанов. На следующий, второй год жизни в годовом цикле полярных крачек наблюдаются два периода миграционной активности: послебрачная и предбрачная миграция. Эти миграционные активности объединяют гнездовую и зимовочную часть ареала [3].

Миграции птиц и влияющие на них факторы

Миграции — это передвижения, которые связаны со сменой постоянного участка обитания. Миграции занимают особенное место в годовом цикле птиц, являясь его неотъемлемой частью. Миграционные процессы необходимы для поиска подходящей кормовой базы, избегания неблагоприятных климатических условий. Данные причины миграций важны не только для выживаемости особи, но и для размножения. Период половой активности и последующего гнездования невозможен без достаточного количества пропитания и пригодных климатических условий, так как от этого напрямую зависит выживаемость будущих птенцов.

Миграционная активность имеет различные формы. Кочевой тип миграций представляет собой обязательные и географически направленные перемещения. Чаще всего причиной такого типа миграций являются внешние факторы, например недостаток кормов. При наличии достаточного количества пропитания миграция наступает только в периоды обязательных перемещений, а при отсутствии кормов миграционные перемещения продолжаются. Кочевая форма миграций характерна в основном для видов птиц, которые используют в пищу семена и плоды растений, плодоносящих не ежегодно.

Блуждающая форма миграционного поведения подразумевает под собой отсутствие обязательных перемещений. Передвижения возникают только при дефиците кормов, неблагоприятных условиях для гнездования.

Особой формой миграций является расселение молодняка, или ювенальная миграция. Такая форма миграционных перемещений характерна для первогодков, и она является первой миграцией в жизни особи.

Последней формой миграций являются перелеты — это дальние и направленные перемещения всех особей определенной популяции в другие климатические зоны. Принято считать, что их продолжительность и направленность закреплены наследственно у дальних мигрантов.

Современные взгляды, основанные на исследованиях поведения и физиологии птиц, указывают на то, что миграция — это регулярное, ежегодное перемещение особей, вызванное внешними факторами. Регулярность прилета и вылета является самой впечатляющей особенностью миграционных перемещений.

Факторы, влияющие на миграции птиц, можно разделить на две группы: внешние и внутренние.

К внешним факторам относятся метеорологические условия (скорость ветра, температура и др.), наличие кормовых ресурсов, пригодная территория для гнездования и длина светового дня (фотопериод).

В результате множества исследований было выявлено, что длина светового дня влияет на состояние птиц, побуждая их к подготовке к миграции. В 1926 году канадский биолог и орнитолог Уильям Роуэн обнаружил, что искусственное увеличение продолжительности светового дня зимой вызывает у мигрирующих видов преждевременное развитие таких явлений, как отложение жира, предбрачная линька. Данное исследование породило интерес орнитологов к дальнейшему изучению фотопериодического контроля сроков миграции птиц. В дальнейшем ряд исследователей продолжил изучать данный вопрос. Подобные исследования проводили американские орнитологи Альберт Вольфсон и Дональд Фарнер в 1959 и 1961 годах соответственно, а также российский и советский орнитолог Виктор Рафаэльевич Дольник в 1975 году [4]. В научных работах вышеперечисленных ученых была выявлена зависимость сроков миграций от длины светового дня для десятков видов птиц умеренных и высоких широт. Принято считать, что длина светового дня влияет на две группы физиологических функций в организме. Фотопериод контролирует фазы околосуточных ритмов, представляя собой датчик времени. Помимо этого, фотопериод контролирует окологодовые циклы птиц. Дональд Фарнер предположил в своих работах, что эти две функции фотопериода связаны между собой: околосуточные ритмы исполняют роль биологических часов, которые измеряют длину светового дня при фотопериодическом контроле годового цикла. Виктор Дольник в 1975 году обнаружил, что наличие низкой температуры в сочетании с длинным световым днем не привело к проблемам с отложением жира у исследуемых видов птиц [5]. В то же время сочетание высоких показателей температуры и короткого светового дня не способствовало миграционному накоплению жира. Таким образом, длина светового дня является важным внешним фактором для миграционных процессов птиц.

Наличие кормовых ресурсов и пригодная для гнездования территория также являются важными факторами, влияющими на миграцию птиц. Оба этих фактора важны преимущественно после зимовки, когда птицы готовятся к размножению. Отсутствие пригодного места для гнездования заставляет особей разных видов птиц совершать дополнительные перемещения в поисках подходящей локации для гнездования. Помимо этого для успешного брачного периода и выращивания потомства необходимо наличие достаточной кормовой базы, в поисках которой птицы могут провести некоторое время, что влияет на сроки предбрачной миграции.

Метеорологические условия изменяют сроки вылета и прилета птиц, влияют на их миграционные маршруты.

К внутренним факторам относятся эндогенные окологодовые ритмы. Первые данные об окологодовых ритмах сезонных явлений у птиц были получены при изучении оседлых тропических и некоторых перелетных видов птиц в 1959 году австралийским орнитологом Джоном Маршаллом. В дальнейшем ряд экспериментов показал, что окологодовые ритмы существуют у многих видов птиц. Например, было доказано, что славка-черноголовка (S. atricapilla) обладает регулярными функциями годовых функций (например, миграционная линька), которые поддерживаются на протяжении множества годовых циклов. В то же время такие функции, как набор веса, уже через год становятся аритмичными. Такие эксперименты показывают, что окологодовые ритмы птиц являются врожденными и образовались в процессе эволюции в связи с сезонным изменением окружающей среды. Предполагается, что сроки миграций и скорость прохождения миграционного маршрута также являются наследуемыми признаками, которые образовались благодаря естественному отбору [5].

На сегодняшний день остается открытым вопрос, какие факторы являются преобладающими для начала миграций. Долгое время в течение прошлого столетия считалось, что решающими для миграционных перемещений птиц являются внешние факторы, так как для перелетов необходимы подходящие погодные условия. Многочисленные эксперименты, проведенные в лабораторных условиях, свидетельствуют о том, что эндогенные окологодовые ритмы, фотопериоды задают время начала развития миграционного состояния. Однако внешние факторы могут существенно повлиять на сроки отлета и прилета птиц и на время их нахождения на миграционном маршруте. Таким образом, и внешние, и внутренние факторы контролируют миграционные процессы птиц и нуждаются в одинаково пристальном изучении.

Влияние погодных условий на миграции птиц

Климат и погода имеют моделирующее и стимулирующее значение для миграционных процессов у птиц. Метеорологические условия могут разными способами влиять на миграции птиц, меняя направление полета, сроки прохождения миграционного маршрута, иногда даже приводя к летальному исходу. К примеру, массивные дождевые фронты могут помешать свободному пролету стаи в период миграции, вследствие чего птицам придется поменять курс полета. Птицы могут избегать миграционных перелетов под воздействием холодных воздушных масс, и в то же время при определенных погодных условиях миграция может усилиться. Например, осенняя миграция в высоких широтах северного полушария соотносится с перемещением зоны низкого давления антициклонами. В весеннее время миграционные пролеты птиц происходят в условиях благоприятной погоды, когда приближается фронт низкого давления [6].

Основными метеорологическими элементами, влияющими на миграции птиц, принято считать температуру, относительную влажность воздуха, количество атмосферных осадков и атмосферное давление. Перечисленные метеорологические элементы используются в данной работе для анализа их влияния на миграции исследуемых видов птиц.

В ряде исследований, посвященных проблеме зависимости миграций птиц от погодных условий, содержится достаточно противоречивая информация касательно того, какие метеорологические факторы являются наиболее значимыми во время миграционных процессов птиц. Однако подавляющее большинство исследователей склоняется к тому, что на интенсивность миграции птиц больше всего влияют три метеорологических фактора: температура, влажность и атмосферные осадки [7].

Птицы особенно чувствительны к изменениям атмосферного давления во время полета, снижаясь к земле при циклоне, так как у земли давление выше, чем на высоте. В ясную погоду птицы поднимаются вверх, так как у поверхности земли оно высокое, и при помощи набора высоты птицы сбрасывают давление. Слабоизученным является влияние атмосферного давления на механизмы миграций птиц, однако есть предположения, что на начало осенних миграций птиц влияет повышенное атмосферное давление [8].

Ключевое значение метеорологические условия приобретают в моменты начала миграции [9]. Ряд птиц может мигрировать при любых условиях, однако для подавляющего большинства необходимо благоприятное стечение погодных условий для начала миграционных передвижений.

За последние 10 лет потепление климата в Арктике идет примерно в 4 раза быстрее, чем в остальном мире. Ускоренное потепление Арктики происходит на протяжении последних 20 лет и, вероятнее всего, будет происходить и дальше. По данным наблюдений, температура воздуха в Арктике за последнее столетие увеличивалась почти вдвое быстрее, чем средняя температура Земли. С 1980-х гг. температура в холодное время года на большей части Арктического пояса увеличивалась примерно на 1 °С за десятилетие [10].

Данные спутникового мониторинга арктических льдов показали, что за последние 30 лет значительно сократилась площадь оледенения (на 15–20 %). Также данные спутникового наблюдения определили, что за последнее десятилетие уменьшилась среднегодовая площадь льдов в Арктике на 3 %. Особенно заметна динамика летнего льда. Начиная с 2002 года отмечались все более глубокие минимумы летней площади льда, а в 2007 году был достигнут абсолютный минимум за период спутниковых наблюдений с 1979 года — 4,3 млн км2. Таяние арктических льдов приводит к усилению потепления в регионе вследствие так называемой положительной обратной связи: повышение температуры приводит к усиленному таянию ледового покрова Арктики. При большом количестве не покрытой льдом воды или земли без снега происходит повышенное поглощение солнечного излучения, так как в данных случаях нет отражающей поверхности белого цвета [11].

Методы исследования

Методом системного анализа обработаны сведения из «Российского орнитологического журнала» по встречаемости полярной крачки за 30 лет (1990–2020 гг.). Был собран массив данных, включающий в себя информацию о 167 встречах крачек. Данные включают в себя место наблюдения за птицей и дату наблюдения. Вся информация была собрана при помощи материалов «Русского орнитологического журнала». Также были собраны метеорологические данные с 16 гидрометеорологических станций западного сектора Российской Арктики. Массив метеорологических данных включает в себя среднемесячные значения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления и среднемесячное количество атмосферных осадков за 30 лет (1990–2020 гг.). Данные были собраны при помощи архивов Государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, которые включают в себя десятки архивов по различным разделам изучения природной среды за период с 1874 г. по настоящее время (рис. 3).

Рис. 3. Расположение выбранных для исследования ГМС в западном секторе Арктики [QGIS]

1) Баренцбург, ВМО 20107; 2) Им. Э. Т. Кренкеля, ВМО 20046; 3) остров Визе, ВМО 20069; 4) Им. Е.К. Федорова, ВМО 20292; 5) Стерлегова, ВМО 204764; 6) Диксон, ВМО 20674; 7) Им. М.В. Попова, ВМО20667; 8) Марресаля, ВМО 23032; 9) Амдерма, ВМО 23022; 10) Малые Кармакулы, ВМО 20744; 11) Индига, ВМО 22292; 12) Канин Нос, ВМО 22165; 13) Святой Нос, BMO 22140; 14) Териберка, ВМО 22028; 15) Вайда-Губа, ВМО22003; 16) Мурманск, ВМО 20292

Fig. 3. Location of hydrometeorological stations selected for the study in the western sector of the Arctic [QGIS]

1) Barentsburg, BMO 20107; 2) E. T. Krenkel, BMO 20046; 3) Wiese Island, BMO 20069; 4) E. K. Fedorov, BMO 20292; 5) Sterlegov, BMO 20476; 6) Dikson, BMO 20674; 7) M. V. Popov, BMO 20667; 8) Marresale, BMO 23032; 9) Amderma, BMO 23022; 10) Malye Karmakuli, BMO 20744; 11) Indiga, BMO 22292; 12) Kanin Nos, BMO 22165; 13) Svyatoy Nos, BMO 22140; 14) Teriberka, BMO 22028; 15) Vayda-Guba, BMO 22003; 16) Murmansk, BMO 20292

Далее были отобраны ряды данных, соответствующие определенным условиям. Главной целью исследования было изучить влияние изменения погодных условий на миграции птиц. Для достижения поставленной цели из общего массива данных были отобраны только те встречи птиц, которые соответствуют определенным условиям.

- Наблюдение птиц было произведено во время начала миграции (предбрачной, послебрачной, послелиночной).

- Место наблюдения птиц находится близко к одной из 16 гидрометеорологических станций, данные которых используются в ра- боте.

Последнее условие необходимо для использования метеорологических данных с самых близких по расположению к местам наблюдения за птицами гидрометеорологических станций. Таким образом, при наличии данных, соответствующих вышеперечисленным условиям, представляется возможным произвести анализ влияния метеорологических условий на миграцию птиц.

Все данные охватывают период 30 лет, а именно 1990–2020 гг. Изменение климата Арктики, его потепление происходит с повышенной скоростью с конца прошлого столетия. Климатические изменения могут варьировать восприимчивость птиц во время миграций к различным метеорологическим условиям, снижая или увеличивая чувствительность животных к тем или иным метеорологическим факторам.

При анализе данных были получены следующие заключения.

- Полярные крачки преимущественно начинали миграционные перемещения при более высоких температурах по сравнению с двумя прошлыми месяцами наблюдения. Более прогретый воздух способствует упрощению полета, так как теплый воздух легче холодного, что позволяет птице легче набирать необходимую высоту.

- Не была выявлена сильная зависимость между количеством выпавших атмосферных осадков и сроками отлета исследуемого вида птиц. Меньше половины полярных крачек во время наблюдений улетали в месяцы с меньшим количеством выпавших атмосферных осадков. В силу того что в Арктике достаточно скудные осадки круглогодично (100–200 мм в год), ежемесячные показатели количества атмосферных осадков в месяц встречи и за 2 месяца до наблюдения птицы являются невысокими, и даже высокие показатели являются низкими по сравнению с количеством осадков в остальном мире. Можно предположить, что количество осадков в Арктике не влияет на миграцию птиц в силу их небольшого количества круглогодично.

- Подавляющее количество птиц исследуемого вида начинали перемещения в месяцы с пониженной относительной влажностью атмосферного воздуха.

- Атмосферное давление не влияет на начало миграций исследуемого вида птиц, так как показатели данного параметра могут быть как высокими, так и низкими во время начала перемещений особей.

- Отобранные для анализа данные охватывают промежуток 30 лет. За данный период в Арктике произошло повышение температуры, увеличение количества выпадающих атмосферных осадков. Показатели относительной влажности воздуха и атмосферного давления практически не изменились. Изменения показателей метеорологических параметров во времени не сказались на чувствительности полярной крачки к определенным параметрам, и в течение всего периода исследования наблюдается одинаковая тенденция к особенной восприимчивости птицами температуры и относительной влажности воздуха при начале миграционных передвижений.

Заключение

Изучение миграций птиц в условиях Арктики является крайне сложной задачей. Суровый климат, отсутствие орнитологических станций и малое количество полноценных исследований привели к малоизученности данного природного явления. В связи с плохой изученностью миграций птиц плохо исследованы влияющие на них факторы. Погодные условия обладают влиянием на миграционные передвижения птиц, однако до сих пор не было выявлено, какие метеорологические элементы больше всего воздействуют на перемещения животных. В ходе данного исследования была предпринята попытка изучить влияние изменяющихся погодных условий на миграции полярной крачки (Sterna paradisaea), используя данные о встречах данного вида и метеорологические данные за 30 лет. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что изменения климатических условий не сказались на чувствительности вида к определенным параметрам, сохранятся общая тенденция к особенной восприимчивости птицами температуры и относительной влажности воздуха при начале миграционных перемещений.

Список литературы

1. Хохлова, Л. П., Мандрыка, О.Н. Влияние долговременных климатических изменений на состояние Арктической экосистемы / Современные проблемы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на пространстве СНГ : Сборник тезисов Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Российского государственного гидрометеорологического университета, Санкт-Петербург, 22– 24 октября 2020 года. — Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2020. — С. 556–557.

2. Гаврило, М.В., Краснова, Е.Д., Спиридонова В.А. Атлас биологического разнообразия морей и побережий Российской Арктики. — М.: WWF России, 2011. — 64 с.

3. Носков Г.А., Рымкевич Т.А., Гагинская А.Р. Миграции птиц Северо-Запада России. Неворобьиные. — СПб: Профессионал, 2016. — C. 16–18.

4. Дольник В.Р. Миграционное состояние птиц. — М.: Наука, 1975. — С. 398.

5. Носков Г.А., Рымкевич Т.А. Миграционная активность в годовом цикле птиц и формы ее проявления / Зоологический журнал. — 2008. — Т. 87. — № 4. — С. 446–457.

6. Мацюра А.В. Миграция птиц и метеорологические параметры: краткий обзор. Часть I. — Acta Biologica Sibirica. 2015. № 1–2.

7. Дольник В. Р. Динамическая модель прогноза миграции птиц // Методы обнаружения и учета миграций птиц. — Л., 1981. — С. 123–133.

8. Жалакявичус М. Связь миграций птиц с погодными условиями. Моделирование и прогнозирование / Изучение, моделирование и прогнозирование сезонных миграций птиц, Вильнюс, — 1987. — С. 116–149.

9. Richardson, W.J. Reorientation of nocturnal landbird migrants over the Atlantic ocean near Nova Scotia on autumn. — 1978. — Auk. 95, 717–732.

10. Мандрыка, О. Н., Хохлова, Л.П. Влияние климатических изменений на состояние арктических биоресурсов / Arctic days in St. Petersburg — 2021: international scientific cooperation in the Arctic in the era of climate change: International Scientific and Practical Conference: Abstracts, St. Petersburg, 25–26 ноября 2021 года. — St. Petersburg: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2021. — С. 79–84.

Об авторах

Л. П. ХохловаРоссия

Хохлова Людмила Павловна

Санкт-Петербург

О. Н. Мандрыка

Россия

Мандрыка Ольга Николаевна — кандидат биологических наук, доцент

Санкт-Петербург

Рецензия

Для цитирования:

Хохлова Л.П., Мандрыка О.Н. Изучение миграций птиц в изменяющихся погодных условиях с целью сохранения арктических экосостем. Часть 1: Полярная крачка (Sterna paradisaea). Арктика и инновации. 2024;2(2):82-91. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-82-91

For citation:

Khokhlova L.P., Mandryka O.N. Study of bird migrations under changing weather conditions to preserve arctic ecosystems. Part 1: Arctic tern (Sterna paradisaea). Arctic and Innovations. 2024;2(2):82-91. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-2-82-91