Перейти к:

Природные условия прибрежной тундры Варандея. Трансформация естественных ландшафтов при антропогенном воздействии

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-3-15-53

Аннотация

В статье дана характеристика природных условий прибрежной зоны Баренцева моря от посёлка Варандей до месторождения «Перевозное» как в целом, так и компонентов, их составляющих. Исследования проведены на площади 20 км2, протяженностью 40 км, в линейном выражении. В статье дана общая климатическая характеристика, обуславливающая направленность и скорость естественных природных процессов, формирующих облик изучаемой территории, криогенные процессы, условия жизнедеятельности флоры и фауны, формирования почвенного покрова. В статье представлены геоморфологические, геологические и гидрологические особенности территории. Отмечена неоднородность водно-солевого режима прибрежной зоны, характерной для северных морей Арктики, в том числе и для Баренцева моря. На лайдах фиксируется превалирование аккумуляции легкорастворимых солей над их выносом, что позволяет выделить засолённые разности почв. Здесь же диагностируются галофитные представители флоры. В статье дана характеристика растительного покрова территории исследований сообразно местообитанию представителей флоры. В ходе проведения работ было выявлено 100 видов сосудистых растений, 51 вид лишайников и 65 видов мхов. При почвенном обследовании диагностировано 27 почвенных разностей, составляющих структуру почвенного покрова территории, дана их морфологическая и физико-химическая характеристика. На основании полевого обследования и дешифрирования данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) в статье дана структура ландшафтов до уровня типов местности и урочищ и соответствующее им комплексное описание. Проведена их эколого-геохимическая типизация. При характеристике животного мира использованы данные государственного учёта и открытые источники, а также натурные наблюдения с привязкой к биотопам. Дана оценка динамики численности представителей фауны на побережье Баренцева моря в ретроспективе. Полевое обследование и данные ДЗЗ позволило выявить территории с антропогенным нарушением тундровых ландшафтов. В статье приведена типизация выявленных антропогенных нарушений природной среды и их площади в пределах территории обследования. В целом приведённые в статье данные могут использоваться в качестве дешифровочных признаков при оценке состояния природной среды в прибрежной части северных морей Арктики в сходных природно-климатических условиях.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мартынов С.В. Природные условия прибрежной тундры Варандея. Трансформация естественных ландшафтов при антропогенном воздействии. Арктика и инновации. 2024;2(3):15-53. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-3-15-53

For citation:

Martynov S.V. Natural conditions of Varandey coastal tundra. Anthropogenic transformation of natural landscapes. Arctic and Innovations. 2024;2(3):15-53. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-3-15-53

Введение

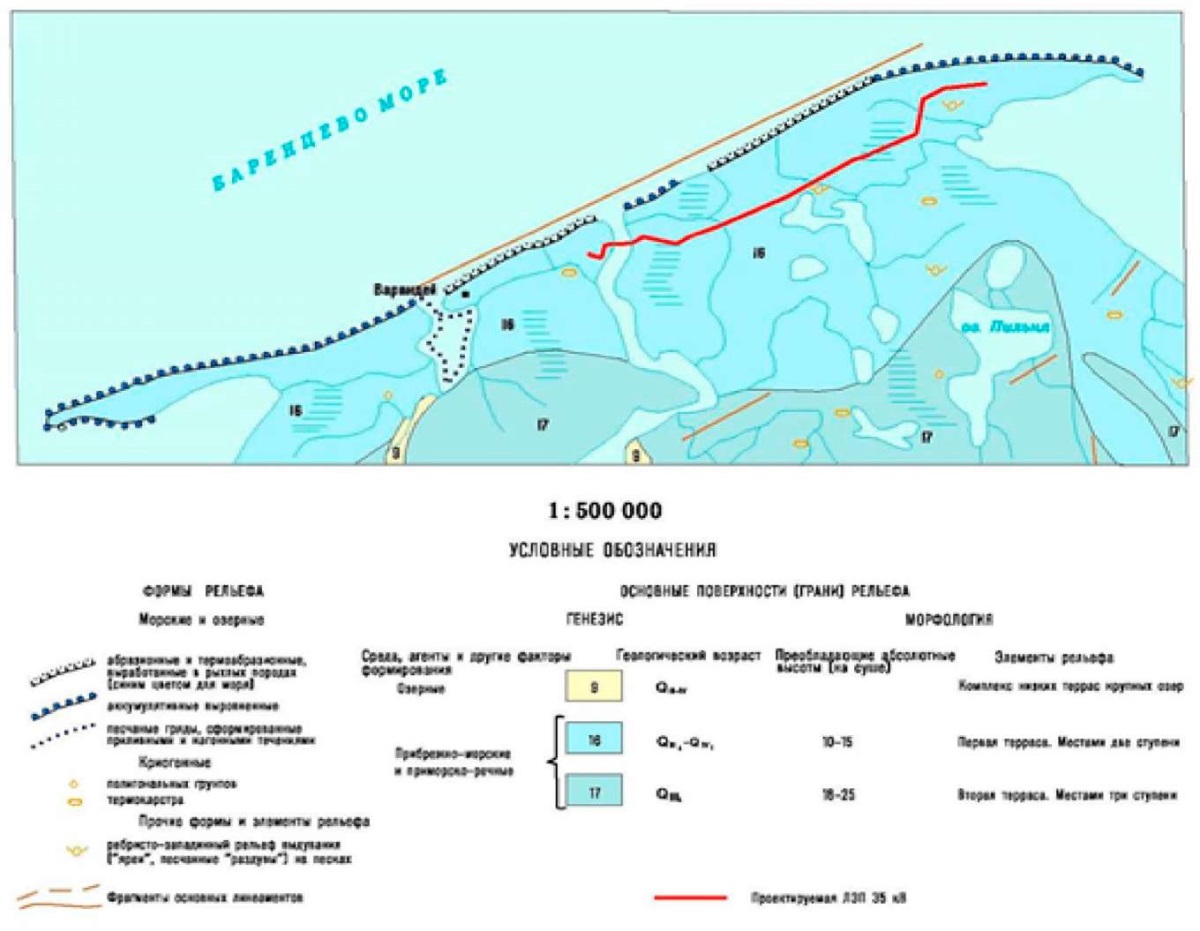

Инженерно-экологические изыскания проводились для обоснования проекта строительства трассы высоковольтной линии ВЛ 35 кВ «Дожимная насосная станция (ДНС) Варандей — Перевозное месторождение». Проектируемая трасса ВЛ 35 кВ протяженностью 40 км начинается у юго-восточной окраины пос. Варандей, расположенного в Заполярном районе Ненецкого автономного округа (НАО) на побережье Баренцева моря к востоку от Печорской губы, пересекает р. Песчанка в 2,5 км от устья, затем поворачивает на ЮВ и на протяжении 20 км проходит в 4,5–5,5 км параллельно береговой линии, снова поворачивает на СВ и выходит к месторождению Перевозному в 2,5 км от берега (рис. 1). Вся территория объекта находится в подзоне северных тундр.

Рис. 1. Ситуационный план

Fig. 1. Surface plan

Экологическая изученность территории расположения объекта недостаточна. Оленьи пастбища в границах Ненецкого АО до середины 80-х годов XX столетия обследовались агрохимической службой области ГУ «Архангельский ЦГМС-Р», а в начале 90-х годов специалистами отдельных организаций (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Ленинградский институт радиационной гигиены Минздрава РСФСР) выборочно оценивалась радиационная обстановка в зонах летнего выпаса оленей. Государственный мониторинг в районе изысканий не проводится.

Инженерно-экологические изыскания проведены в границах строительства трассы проектируемой высоковольтной линии, а также в зоне влияния, размеры которой принимаются по 250 м в каждую сторону от границы технического коридора. Площадь изысканий составила 20 км² в масштабе 1 : 25 000.

Цель работ:

- оценка современного состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению в зоне размещения проектируемого объекта;

- сбор имеющихся данных по состоянию различных элементов природной среды; изучение современного состояния почвенного покрова, растительного и животного мира участка работ;

- выявление возможных источников и характера загрязнения природных компонентов на основе нормированных качественных и количественных показателей, исходя из анализа современной ситуации и предшествующего использования территории;

- составление качественного предварительного прогноза возможных изменений окружающей среды при строительстве высоковольтной линии.

- Поставленные задачи решались следующими методами:

- камеральный сбор, обобщение, интерпретация данных ранее проведенных работ по состоянию компонентов экосистем;

- специализированное тематическое дешифрирование аэрофотоснимков и космоснимков;

- эколого-химическое опробование и химико-аналитические исследования поверхностных и подземных вод, донных отложений и почв;

- полевые исследования физических факторов воздействия на природную среду (электромагнитное излучение, радиация);

- полевое изучение и заверка результатов дешифрирования, относящихся к компонентам природной среды (почв, растительного и животного мира);

- сбор данных по природным ресурсам участка.

1. Краткая характеристика природных условий района изысканий

1.1. Климатическая характеристика

Территория обследования располагается севернее полярного круга в арктическом климатическом поясе, на севере Ненецкого автономного округа. Климатическая характеристика района работ составлена на основании данных наблюдений ближайших метеорологических станций — Варандей, Мыс Константиновский, Белый Нос и климатической характеристики, предоставленной НПК «Атмосфера» при ГГО им. А.И. Воейкова [21].

Климат местности определяют высокоширотное расположение территории, малые величины годового радиационного баланса (~700 мДж/м²), чередование полярного дня и полярной ночи и связанное с этим неравномерное распределение тепла и света в течение года, близость к береговой линии и наличие вечной мерзлоты [19].

Климат формируется преимущественно под воздействием арктических и атлантических воздушных масс. Частая смена воздушных масс, перемещение фронтов и связанных с ними циклонов обуславливают неустойчивую погоду. Циклоны, приходящие с Атлантики, обуславливают пасмурную погоду с осадками, теплую зимой и холодную летом, а частые вторжения холодного арктического воздуха в любое время года приводят к резким похолоданиям. Поэтому зимой бывают оттепели, а летом — заморозки.

В целом климат отмечен суровостью, холодной продолжительной зимой и коротким летом. Средняя температура июля — самого теплого месяца — составляет 9,3 °С. Средняя температура января минус 17,9 °С, зима длится в среднем 220–240 дней [21].

Средняя годовая скорость ветра изменяется от 5,5 до 7,3 м/с. Средние месячные скорости ветра зимой увеличиваются, а летом уменьшаются. Зимой преобладают ветры южных направлений, то есть ветры дуют с материка в сторону моря, летом — с моря на сушу.

Максимальная наблюденная скорость ветра составляет 34 м/с, максимальный порыв ветра — 40 м/с [21].

Территория изысканий расположена в зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осадков — около 400 мм, минимум осадков наблюдается, как правило, в феврале — марте, максимум в августе. Около 45 % осадков выпадает в жидком виде, 40 % приходится на твердые осадки и примерно 15 % — на смешанные.

Избыточная влажность в сочетании с равнинным рельефом, преобладанием слабоводопроницаемых (на северо-востоке — мерзлотных) грунтов определяет обилие поверхностных вод [19].

Устойчивый снежный покров образуется в конце сентября — второй декаде октября и удерживается до мая — июня. Высота снежного покрова на открытых участках достигает 37 см, плотность снега составляет 350 кг/м³.

Период метелей при сильных ветрах длится с сентября по июнь включительно. Число дней с метелями может достигать 120.

1.2. Общая геологическая, геоморфологическая, геокриологическая, гидрогеологическая, гидрологическая и гидрохимическая характеристика

1.2.1. Общая геологическая, геоморфологическая и геокриологическая характеристика

Геологическое строение

В геолого-структурном отношении территория трассы проектируемой ВЛ входит в состав Варандей-Адзьвинской структурной зоны Печорской синеклизы, пересекая эту структуру поперек с запада на восток вдоль морского побережья. Складчатое основание зоны имеет рифейско-вендский возраст, платформенный чехол сложен палеозойскими и мезозойско-кайнозойскими образованиями мощностью 4–8 км. Варандей-Адзьвинская структурная зона северо-западного простирания представлена на суше своей южной частью, продолжающейся на север в акваторию Печорского моря. Это сложно построенная структура, включающая систему мегавалов, разделенных прогибами. С запада на восток выделяются: вал Сорокина (Варандейский мегавал), Мореюский прогиб, Нядейско-Медынский мегавал, Верхнеадзьвинский прогиб. Для этой зоны характерны крупные перерывы в осадконакоплении, наличие многочисленных зон выклинивания среднедевонских и пермских отложений, развития инверсионных структур, интенсивная дизъюнктивная тектоника.

В разрезе платформенного чехла зоны выделяется три существенно различных по строению структурных этажа: нижний — ордовикско-нижнедевонский — существенно терригенный в нижней части разреза (О1, О1-2) и терригенно-карбонатный в его верхах (О2-D1) мощностью 1–4 км; средний — среднедевонско-триасовый, представленный преимущественно карбонатными и терригенно-карбонатными формациями в нижних частях разреза (D2-P1) и терригенными континентальными формациями в его верхней части (Р2-Т) мощностью до 4 км; верхний — юрско-меловой песчано-глинистый, местами угленосный мощностью до 700 м. Завершает разрез осадочного чехла плащеобразно залегающий покров плиоцен-четвертичных преимущественно суглинистых образований различного происхождения с прослоями песков, в основном в верхней части разреза [9][17].

Общая мощность плиоцен-четвертичной толщи достигает 250 м.

В разрезе плиоцен-четвертичных образований здесь выделяются:

- морские, ледово- и ледниково-морские плиоценовые отложения (m, gm, N2) включают гаревскую и залегающую выше хорейверскую свиты. Гаревская свита (до 10 м) сложена алевритами и глинами серыми до черных, местами с включениями растительных остатков, гравия и гальки, прослоями песка и суглинков. Хорейверская (до 60 м) — алевриты плотные, серые, зеленовато- и синевато-серые, с прослойками и линзами песков, в основании алевроглины с редкими включениями гальки;

- ледово-ледниково-морские и морские отложения верхнеплиоценовые (gm, mN23) включают лыммусюрскую свиту. Эти отложения трансгрессивно перекрывают сплошным плащом рельеф предшествующих генераций, имея абсолютные отметки подошвы от -200 до +40 м.

Наиболее полные разрезы лыммусюрской свиты сохранились на высоких междуречьях, где по скважинам она делится на три подсвиты: нижняя (40–60 м) — оскольчатые алевросуглинки с включениями гравия и гальки, местами валунов (диамиктоны) с прослоями (0,5–3 м) песков, алевритов и гальки с гравием, местами с базальным гравийно-галечным горизонтом (до 10 м); средняя (до 130 м) — алевролиты и алевросуглинки, в основном плотные оскольчатые, с включениями гравия, гальки, единично валунов (диамиктоны), с прослоями (0,3–0,5 м) глин и мелкозернистых песков, местами в средней части — пачка песков и алевролитов, в основании — пески с гравием, галькой и валунами; верхняя (до 40 м) — с тем же набором литофации, что и средняя, но с меньшим количеством псефитового материала.

Ледово- и ледниково-морские эоплейстоценовые отложения (gmE) выделены в объеме хайпудырской-варандейской свит.

Хайпудырская свита (50–80 м) трансгрессивно залегает на более древних образованиях и представлена в основном алевритами и песчанистыми алевритами с редкими включениями гравия и гальки, гнездами песков, растительными остатками, бобовинами лимонита, вивианитом, обломками раковин. Внизу — пачка (4,5 м) алевритов структурных с гравием, галькой и редкими валунами, в основании — песок мелкозернистый (0,5 м).

Варандейская свита (25 м) залегает на Хайпудырской. Представлена в большинстве разрезов алевритами серыми, зеленовато-серыми, плотными, структурными, с гравием, галькой, обломками раковин моллюсков. Варандейская свита отвечает последнему интервалу палеомагнитной эпохи Матуяма, вероятно, среднему–верхнему апшерону.

Вышележащая толща (10–100 м) морских и ледово-ледниково-морских (m, gml) структурных алевросуглинков с включениями гравия, галек и обломков раковин в полных разрезах всюду однотипно разделена на три пачки двумя прослоями (4–10 м) песков.

На Печорском побережье озерно-ледово (ледниково)-морские отложения I террасы (l(lg?), m1Ш–IV) абсолютной высотой от 8–10 до 15 м занимают большую часть площади, пересекаемой трассой ВЛ (рис. 2). Представлены песками желто-бурыми, мелко- и среднезернистыми, с примесью гравия и гальки, прослоями суглинков, глин и торфа, которые вверх по разрезу сменяются алевритами и поверхностными торфяниками. Видимая мощность отложений от 3,0 до 9,5 м, а перекрывающего их торфа — 1,5–2,6 м. Торфяник обычно проморожен начиная с глубины 0,3–0,5 м, вспучены или разбиты полигональной системой трещин.

Рис. 2. Схема распространения четвертичных отложений

Fig. 2. Distribution scheme of Quaternary sediments

Морские отложения лайд и пляжей (mlV) развиты вдоль берегов Печорского моря, на полуостровах Варандей и Медынский Заворот с отметками 3–5 м. В их составе преобладают мелко- и тонкозернистые пески (12–15 м) с суглинистыми прослоями. Отдельными участками на пляжах и лайдах в виде разнообразных по форме бугров и гнезд отмечаются эоловые отложения. Эоловые отложения представлены песками мелкозернистыми светло-серыми и желтовато-серыми отсортированными.

Геоморфология

На мелкомасштабной геоморфологической карте листа R-(40)-42 о. Вайгач — п-ов Ямал (масштаб 1 : 1 000 000) рассматриваемая плоская, сильно заозеренная территория отнесена к двухступенчатой первой морской террасе с преобладающими абсолютными высотными отметками 3–15 м (рис. 3). Анализ геологической карты более крупного масштаба с использованием материалов молодежной конференции позволяет более подробно рассмотреть строение поверхности территории [3][17].

Рис. 3. Схема геоморфологического районирования

Fig. 3. Scheme of geomorphological zoning

Нижняя ступень террасы со средними отметками поверхности 3–5 м сформировалась в ходе голоценовой трансгрессии Мирового океана. Ступень шириной 2–6 км занимает п-ов Варандей, район устья р. Песчанки и п-ов Медынский Заворот. Толща, слагающая ступень, представлена мелкозернистым песком, в нижней части разреза встречается торфяно-травяная подушка. Особенностью криогенного строения отложений участка является их малая объемная льдистость — 5–10 %. Фронтальную, обращенную к морю, часть ступени венчает авандюна (дюнный пояс бара), достигающая отметок 5–12 м. На дистальных участках баров авандюна постепенно переходит в серию береговых валов, заметно переработанных эоловыми процессами [3].

Верхняя ступень террасы представлен слабоволнистой сильно заозеренной аккумулятивной равниной позднеплейстоцен-голоценового возраста с высотами 5–15 м с термоабразионным береговым уступом 3–10 м. Данная часть первой террасы расположена между р. Песчанка и основанием п-ва Медынский Заворот. Для ее поверхности характерно развитие мерзлотных полигонов и заболачивание. Основание (цоколь) террасы здесь сложено плотными ледово (ледниково?)-морскими суглинками и глинами с включениями (3–5 %) сильновыветрелых валунов, глыб, щебня и гравия (3/4 разреза). С поверхности терраса перекрыта слоем песков и торфа (1/4 разреза). В толще отложений встречается полигонально-жильный и пластовый лед.

Береговой уступ окаймлен узкими (10–20 м) песчано-галечными пляжами, переходящими в абразионную поверхность осушки. Наличие оползней, оплывин, а также небольшая ширина пляжа свидетельствуют об относительно слабой устойчивости этих берегов.

Геокриологические условия

По схеме геокриологического районирования территория, сложенная озерно-ледово (ледниково?)-морскими отложениями I террасы (l(lg?), m1Ш–IV), входит в район сплошного распространения (площадь более 95 %) сильнольдистых (> 0,4 за счет повторно-жильного, порового, сегрегационного льда) многолетнемерзлых пород (ММП) мощностью 100–200 м с криопэгами. Среднегодовая температура ММП в верхней части разреза колеблется от 0 до –2 °С. Мощность сезонного талого слоя составляет 0,4–1,2 м, сезонное промерзание — глубокое (1,5–2,0 м) [9].

Под реками, многочисленными озерами и днищами логов и балок (где зимой накапливается снег) формируются маломощные несквозные талики, глубиной до 10–20 м. Под мелкими (до 1,0–1,5 м), промерзающими зимой до дна водоемами талые породы отсутствуют. Данные по соседним территориям показывают, что под осушенными озерами отмечаются линзы мерзлых пород мощностью первые метры, лежащие на талых породах, распространенных до глубин 15–20 м [9][10].

Морские отложения лайд и пляжей (mlV) характеризуются островным распространением слабольдистых (5–10 %) ММП, площадь которых не превышает 15–20 % общей площади. Температура пород варьирует от 0 до –0,5 °С.

Специальные геокриологические исследования проводились в 2004 г. на Варандейском полуострове. Участок расположен в тундровых ландшафтах, на трех уровнях: высокая и средняя и нижняя лайды и морской пляж. Каждый из уровней имеет свои параметры увлажнения, дренированности, количества суммарно получаемой солнечной радиации, характеристик перераспределения снежного покрова, динамики протаивания и т. д. [8].

Растительность высокой и средней лайды имеет более богатое видовое разнообразие по сравнению с видовым разнообразием нижней лайды и морского пляжа. Граница между ними довольно четкая и хорошо определяется по смене растительных сообществ. На высокой лайде наблюдается доминирование тундровых и ивняково-мохово-болотных сообществ, под покровом которых сезонно-талый слой (СТС) составляет не менее 0,4 и не более 1,2 м.

Для низкой и средней лайды, представленной в основном литоралью, затопляемой во время приливов, и супралиторалью, заливаемой во время сильных штормов, нагонов воды и просто просачивания соленых морских вод, характерна галофитная луговая растительность (непосредственно под которой глубины СТС не превышают 2 м). При промерах СТС на поверхностях, занятых плотным покровом осоково-злаковой лайдовой растительности, СТС не превышал 1,4 м. На открытых же участках (которые могут находиться буквально в 0,2 м от предыдущей точки замера СТС) СТС может составлять более двух метров.

Морской пляж лишен растительности полностью в связи с активной волновой деятельностью Баренцева моря. В грунтовых толщах пляжа, представленного морским песком, глубина сезонного оттаивания повсеместно превышает 2 м. Естественная растительность полностью нарушена также на участках, сильно измененных в процессе деятельности человека (планирование территории, складирование буртов песка, движение техники), где СТС, как и на морском пляже, составляет более двух метров.

Эндогенные и экзогенные природные факторы

Основным эндогенным фактором может быть сейсмическая активность. Однако, по имеющимся данным, территория относится к участку со слабыми неотектоническими погружениями. На современном этапе развития территории здесь наблюдается устойчивый геотектонический режим. Опасность проявления эндогенных процессов (землетрясений) отсутствует, сейсмичность по шкале MSK-64 оценивается значительно ниже 5 баллов [6].

Для территории, пересекаемой проектируемой трассой ВЛ и попадающей под ее влияние, характерно развитие комплекса экзогенных процессов, включающего криогенное пучение, термокарст, эрозию и термоэрозию, подтопление, заболоченность и дефляцию. Изменение природных условий в результате техногенного воздействия способствует активизации экзогенных процессов.

Заболачивание

В границах характеризуемой зоны влияния объекта широко распространены процессы заболачивания. Природные комплексы гидроморфного ряда в условиях избыточного увлажнения и субгоризонтального рельефа типичны для большей части рассматриваемой территории. Часто заболачивание сопровождается термокарстовым процессом, что связанно с вытаиванием жильных и текстурообразующих льдов.

Заболачивание территории сопровождается накоплением торфа. Это сглаживает неровности первоначальных форм рельефа, замедляет действие эрозионных процессов. Глубина современных болот, как правило, невелика и не превышает 1 м, местами до 3,0 м.

Криогенные процессы

Среди криогенных процессов наиболее широко развиты сезонное оттаивание и промерзание грунтов, пучение и термокарст.

Термокарстовые образования развиты верхней ступени первой надпойменной террасы, где с поверхности преобладают сильнольдистые грунты и участки близкого залегания к поверхности подземных форм пластового льда. Одним из природных факторов, способствующих активизации термокарста, является невысокая температура (0... –2 °С) многолетнемерзлых пород. Мелкие формы термокарста, обязательно присутствующие на заболоченных поверхностях и особенно на торфяниках, объясняются малой мощностью верхнего слоя мерзлых толщ.

Преимущественное распространение имеют позднеголоценовые термокарстовые образования, среди которых наиболее типичны такие морфогенетические разновидности форм, как озера и плоско-западинные, полигонально-ложбинные и полигонально-овражные хасыреи. Под большинством термокарстовых озер формируются несквозные талики различной мощности.

Вероятно развитие на данной территории криогенное пучение грунтов. Значительное преобладание по площади переходных типов сезонного протаивания-промерзания — причина активного современного образования многолетнемерзлых пород. Новообразование мерзлых пород в озерно-болотистых местностях сопровождается сезонным и многолетним пучением. Изредка встречаются бугры пучения, сложенные сильнольдистыми торфо-минеральными грунтами с прослоями и линзами чистого льда.

Эрозионные процессы

Линейная эрозия приурочена к участкам уступов различных ступеней выравнивания, главным образом вдоль побережья Печорского моря, берегов рек и некоторых озер. На участках развития льдистых многолетнемерзлых пород отмечается термоэрозия.

Процессам боковой эрозии разной степени интенсивности могут быть подвержены берега даже небольших рек и ручьев в местах переходов ВЛ. В естественных природных условиях в долине р. Песчанки происходит разрушение пород «коренных» берегов за счет выноса, размыва и выветривания. При этом на подмываемом берегу образуются крутые склоны. В таких местах наблюдаются процессы оползания, эрозионного размыва пойм, переформирования русел и т. д.

В настоящее время нижняя ступень морской террасы на большей части подвержена размыву — в естественных условиях со скоростью 1,0–2,5 м в год. Тип берега — абразионный, с уступом размыва высотой 1–6 м, выработанным в мелкопесчаных эолово-морских отложениях. Разрушение берегов происходит практически без участия термоабразионного процесса как результат относительно высокой среднегодовой температуры грунтов, их малой объемной льдистости, значительной мощности сезонно-талого слоя и активности гидродинамических факторов.

Примером термоабразии является северная береговая граница верхней ступени первой морской террасы (второй морфогенетический комплекс). Здесь на отдельных участках развиты термоабразионные ниши. Термоденудационный процесс (термоэрозия, солифлюкция, оползание, суффозия) также оказывает заметное влияние на динамику берега, поставляя материал к основанию уступа. Установлено, что средняя скорость отступания термоабразионного уступа составляет 1,8–2,0 м в год [3].

Эоловые процессы. На морской террасе в пределах полуостровов Вандейского и Медынский Заворот на широко распространенных покровных песчаных и супесчаных отложениях отмечаются эоловые процессы. В результате дефляции образуются воронки, котловины и площадки выдувания. На начальных стадиях они имеют неправильную форму, но по мере развития приобретают округлые, овальные или петлевидные очертания

1.2.2. Общая гидрогеологическая, гидрологическая и гидрохимическая характеристика

Гидрогеологическая характеристика

Рассматриваемая территория располагается в пределах Северо-Большеземельского артезианского бассейна, относящегося к Печорской артезианской области. Его осадочный чехол общей мощностью 4–8 км в верхней части разреза (500–700 м) сложен породами от среднеюрских до четвертичных, и на рассматриваемом участке приморожен до глубины около 200 м [9].

Строение гидрогеологического разреза территории в верхней его части определяется присутствием мощной толщи многолетнемерзлых пород. Здесь можно выделить сверху вниз надмерзлотный водоносный комплекс, связанный с сезонно-талым слоем, таликовую водоносную зону и криогенную водоупорную зону.

Надмерзлотный водоносный комплекс приурочен к выходящим на поверхность водоносным горизонтам песчаных и супесчаных озерно-ледовых (ледниковых?)-морских четвертичных образований, а также горизонтам торфа (l(lg?), m1III–IV, mIV). Мощность комплекса достигает 2 м, редко более.

Таликовая водоносная зона располагается под надмерзлотным водоносным комплексом и приурочена к системе часто разобщенных подрусловых и подозерных таликов. Мощность зоны достигает 20–30 м.

Криогенная водоупорная зона с линзами и пластами с межмерзлотными водами — криопэгами — распространена под таликовой зоной. Гидрогеологическая характеристика перечисленных подразделений отсутствует.

Под мощным криогенным водоупором порово-пластовые и трещинно-порово-пластовые воды формируют гидравлически взаимосвязанные, как правило, субкриогенные водоносные и относительно водоупорные горизонты и комплексы.

Регионально развитые пресные подземные воды в бассейне отсутствуют вследствие его глубокого промерзания; они существуют в несквозных подрусловых и подозерных таликах, сложенных грубозернистыми отложениями. Подмерзлотные воды — солоноватые и соленые (фоновая минерализация — 3–10 г/дм³), с температурой до –1 °С. Пьезометрическая поверхность их залегает ниже уровня моря (абсолютные отметки — минус 10–40 м, глубины — до 150–180 м).

Ниже, в образованиях ордовика — нижнего девона, залегающих на глубине 3 км и вмещающих пластово-трещинно-карстовые и пластово-трещинные воды, выделяются водоупорные и водоупорные локально слабоводоносные комплексы. Большая глубина залегания водоносных комплексов, присутствие мощного криогенного водоупора, преобладание в разрезе водоупорных комплексов предопределяют их застойный режим и гидравлическую изолированность. Пьезометрические уровни устанавливаются ниже поверхности земли, местами выше. Напоры измеряются первыми тысячами метров. Дебиты скважин — 0,01–10,0 л/с. Воды комплекса по составу хлоридные кальциево-натриевые с минерализацией от 29 до 164 г/дм³. Состав растворенных газов — метаново-азотный и метановый. Рассолы бассейна содержат значительные концентрации брома (300–600 мг/ дм³), йода (10–20 мг/дм³) и других компонентов.

Имеющиеся сведения указывают на широкое распространение в разрезе мерзлых пород криопэгов. Для рассматриваемой территории выделены 6 типов строения верхних грунтовых толщ: 1) сезонно-талый слой (СТС) перекрывает ММП; 2) СТС перекрывает горизонт ММП, ниже залегает линза криопэга, подстилаемая толщей ММП; 3) сезонно-мерзлый слой (CMC) перекрывает толщу реликтовых ММП, подстилаемую криопэгами над толщей ММП; 4) CMC перекрывает реликтовые толщи ММП, подстилаемые напорными криопэгами, которые перекрывают вечномерзлые породы; 5) CMC подстилается толщей талых пород, которые перекрывают ММП; 6) CMC перекрывает талые породы. Особенности распространения выделенных типов, а также гидрогеодинамический и гидрогеохимический режим подземных вод и в том числе криопэгов требует изучения [8].

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть НАО характеризуется высокой обеспеченностью водными ресурсами. Речная сеть в этом регионе густая и развита сравнительно равномерно, что связано с избыточным увлажнением и относительно однообразными условиями на большей части округа. Реки округа имеют в основном равнинный характер. Коэффициент густоты речной сети на территории округа составляет в среднем 0,5–0,6 км/км², увеличиваясь с юга на север. Всего в пределах НАО насчитывается около 50 рек длиной более 100 км, текущих в северном направлении и впадающих в Белое и Баренцево моря. Большинство рек Большеземельской тундры являются притоками реки Печоры и ее притока — реки Усы. Кроме того, в границах НАО имеются еще 23 реки длиной от 50 до 100 км. В районе множество болот и озер, в большинстве своем расположенных в зонах тундры и лесотундры, точное число которых до настоящего времени не определено.

По характеру водного режима все реки относятся к типу тундровой зоны. В половодье формируется два-три пика уровня воды с максимумом на второй волне. На весенний период приходится примерно 70 % годового стока, на лето и осень — 37 %, на зиму — 3 %.

Гидрохимическая характеристика

Минерализация воды меняется от нескольких десятков до нескольких сотен мг/дм³ в зависимости от гидрологических условий года, в частности от величины водного стока. Максимальное ее значение приходится на зимнюю межень, когда при минимальных расходах воды доля участия грунтовых вод в питании реки значительно возрастает. Минимальная минерализация наблюдается в половодье в период бурного таяния снегов [25].

В ионном составе вод, как правило, доминируют гидрокарбонатные ионы и катионы кальция.

Все показатели, свидетельствующие о содержании органических и биогенных веществ, часто возрастают до пределов, превышающих допустимые нормы. Но при этом концентрации органических и биогенных веществ в воде непостоянны, поскольку они в большей степени задействованы во внутриводоемных процессах. Содержание их постоянно изменяется в достаточно широких пределах, поэтому сезонная или межгодовая динамика практически не прослеживается. Более стабильны показатели цветности и перманганатной окисляемости, которые указывают на наличие органического вещества гумусового происхождения, поступающего с водосборов. Цветность воды в периоды зимней и летней межени редко превышает 10–20° и возрастает (до 120°) только в периоды весеннего половодья или осенних паводков. Общее содержание органического вещества, определяемого по бихроматной окисляемости, изменяется в больших пределах (от 5,9 до 68,8 мг/дм³), поскольку, помимо гумусового органического вещества, включает органическое вещество, образующееся в результате разложения водных организмов, растительных остатков, а также загрязняющих веществ. Анализ содержания органических веществ по профилю реки показывает, что бихроматная окисляемость изменяется в одних и тех же пределах на разных участках реки.

Содержание минерального фосфора в поверхностных водах за очень редкими исключениями невысокое (0,001–0,030 мг/дм³), поскольку он активно используется фотосинтезирующими планктонными организмами. Большая часть минеральных соединений азота представлена аммонийными ионами, концентрация которых изменялась в пределах 0,01–1,36 мг/дм³. Присутствие нитритов и нитратов было зафиксировано лишь в редких случаях. Зимой аммонийный азот содержится в минимальных количествах, поскольку биохимические процессы в воде замедлены, а поступление загрязненных вод с водосбора практически исключено. В половодье и в период осенних дождевых паводков в результате смыва биогенных веществ с водосбора концентрация аммонийного азота в поверхностных водах возрастает. Обогащение воды водотоков железом происходит в процессе дренирования заболоченных участков водосборов. Кроме того, железо относится к таким элементам, которые в наибольшей степени реагируют на физико-химические изменения водной среды, в том числе вызванные организмами, поэтому концентрация его изменяется в широких пределах [19].

В периоды открытого русла по всем водотокам наблюдается благоприятное насыщение воды кислородом (90–110 %), однако в зимнюю межень возможен его дефицит. Дефицит кислорода в подледный период вызван прежде всего тем, что исключено поступление его из атмосферы, в то время как расход его на окисление органических веществ идет и в зимний период. Реакция воды (рН) изменяется от 6,1 до 7,9, но большей частью близка к нейтральной.

Из загрязняющих веществ, традиционно определяемых в поверхностных водах, постоянно присутствуют фенолы (0,001–0,029 мг/дм³). Практика показывает, что в водоемах и водотоках Республики Коми и Ненецкого автономного округа, обогащенных гумусом, наблюдается повышенное содержание фенолов. Это объясняется тем, что фенольные гидроокислы входят в состав гуминовых кислот. Нефтепродукты присутствуют не постоянно, но иногда содержание их превышает предельно допустимые нормы в 9–10 раз. Синтетические поверхностно-активные вещества в поверхностных водах исследуемого района большей частью отсутствуют. Основными загрязняющими компонентами являются нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азот аммонийный, для которых отмечено устойчивое превышение ПДК.

На гидрохимические показатели поверхностных вод существенное воздействие оказал антропогенный фактор.

1.3. Почвенные условия

Участок изысканий по почвенно-географическому районированию России относится к Евроазиатской полярной области, зоне субарктических почв, Канинско-Печорской равнинной провинции. Субарктическая зона простирается от северо-западной окраины Кольского полуострова до Берингова пролива [11]. Участок изысканий расположен на морской террасе побережья Баренцева моря, на северо-востоке Большеземельской тундры, в Ненецком автономном округе. Рельеф обследованной территории равнинный, рассеченный долинами рек, с развитым бугорково-пучинным и грядово-мочажинным микрорельефом. В изобилии встречаются замкнутые термокарстовые понижения, занятые озерами и болотами. Почвообразующие породы представлены морскими и аллювиальными отложениями различного механического состава.

Характерная почвенно-климатическая особенность зоны — многолетняя мерзлота. В короткое лето оттаивает лишь небольшой поверхностный активный слой земли, в котором и протекают почвообразовательные процессы, повышается биологическая и микробиологическая активность. В зависимости от рельефа местности, растительности и механического состава почв глубина протаивания составляет от 0,5 до 1,0 м. Наибольшая глубина залегания многолетней мерзлоты от поверхности наблюдается по долинам крупных рек, менее всего на торфяниках. Задерживающие воду слои многолетней мерзлоты создают застой воды и способствуют окислительно-восстановительным процессам в почвах. Органические мерзлые породы при таянии становятся рыхлыми с небольшой плотностью, обладают высокой влагоемкостью. На поверхности почв, формирующихся на многолетних мерзлотных породах, развиваются различные формы криотурбации: плоскобугристые и полигональные. Основными почвообразующими процессами в мерзлотных почвах являются образование почвенно-грунтового льда по фронту промерзания в виде ледяных линз, пластов, клиньев; криотурбация; солифлюкция; образование различных форм полигонов (ячеистые, извилистые, гирляндообразные и сдавленные).

На прибрежных морских террасах, где существуют приливы, отливы, затопления и преобладает осадконакопление (классификация почв FAO 1994 г.), формируются флювисоли — гидроморфные (аллювиальные) засоленные почвы [28]. Почвенный профиль характеризуется хорошо развитой слоистостью. Мощность почвенного профиля зависит от активной волновой деятельности Баренцева моря, силы его приливной волны и степени накопления органического вещества. Дифференциация профиля слабая, доминируют горизонты: органогенный гидроморфный, с накоплением органического вещества и соли и сильнооглеенная материнская порода. Полоса, заливаемая морской водой во время прилива, называется приливно-отливной зоной моря, или литоралью.

Растительность северной подзоны субарктической тундры характеризуется господством мохово-лишайниковой тундровой растительности.

Органогенные почвы

Основные территории обследованного участка занимают органогенные почвы плоскобугристых и полигональных болот субарктических тундр.

Полигональные тундры образуются в результате морозобойного растрескивания почв и почвогрунтов, слагающих слой сезонного оттаивания. Бугристые тундры формируются в условиях неравномерного увеличения объема в процессе вымораживания поверхности, в результате чего образуются бугорки, приподнятые над основной поверхностью. Процессы пучения, в которых главная роль принадлежит замерзающей воде, дополнительно накапливающейся по фронтам промерзания, являются основной причиной формирования бугристых болот. Полигональные и плоскобугристые болота развиваются в зависимости друг от друга, на одних территориях и образуют комплексы и сочетания.

Торфяные олиготрофные почвы с общей мощностью торфяной толщи более 50 см формируются в условиях избыточного, застойного увлажнения атмосферными водами, преимущественно на водораздельных тундровых пространствах, сложенных многолетними мерзлотными породами, в результате развития олиготрофной растительности или в процессе зарастания карстовых озер. Диагностическими признаками рассматриваемых почв являются: органогенный горизонт, состоящий из органических остатков олиготрофной растительности, высокая кислотность по всему профилю (рН 3–3,5), низкая зольность (2,5–6,0 % на сухое вещество), высокая влагоемкость почв, слабая степень разложения поверхностного 10–20 см слоя (очес). В условиях активного проявления мерзлотных процессов (вспучивание), торфяной горизонт разрушается, выпучивается, на торфяно-глеевых почвах минерализуется. По степени развития процесса почвообразования различают два типа олиготрофных болот: олиготрофные торфяно-глеевые (Тогм) (мощность торфа 50–100 см) и торфяные олиготрофные (Том) (мощность торфа более 100 см) мерзлотной фациальной группы.

Торфяно-глеевые олиготрофные мерзлотные почвы (Тогм) образуют комплексы с торфяно-криоземами, занимая межбугорковые пространства, под мезотрофной растительностью, и в их профиле может наблюдаться многолетняя или сезонная льдистая мерзлота. Профиль данных почв представлен формулой горизонтов: Т–G, где Т — торфяной горизонт, состоит из двух слоев разной степени разложения (плохо разложившийся — очес, слабо-, средне- и хорошо разложившийся торф); G — глеевый горизонт — минеральный, с включением ржаво-коричневого гумусового-железистого слоя и ржаво-сизой породы, подстилаемой мерзлотой. Зольность торфяного слоя увеличивается сверху вниз, кислотность обратно пропорциональна.

Торфяные олиготрофные мерзлотные Том занимают центральные части торфяных болот на водораздельных равнинах (рис. 4). Почвенный профиль слабо дифференцирован на горизонты. Сверху четко выделяется очес, под ним сфагновый, слаборазложившийся торф, подстилаемый льдистым слоем. Глубина оттаивания торфа на момент обследования составляла от 30 до 50 см на буграх и полигонах и около 1 метра в межбугорковых пространствах. Торфяной горизонт над льдистой мерзлотой насыщен водой, имеет светлую окраску, низкую, менее 6 %, зольность, очень сильнокислую реакцию среды рН 2,6–3,2, полную ненасыщенность основаниями при гидролитической кислотности 90–100, емкость поглощения 75–85 мг-экв). Степень обеспеченности элементами питания растений калием и фосфором — очень низкая и низкая.

Рис. 4. Почвенный шурф № 17. Торфяные олиготрофные мерзлотные почвы

Fig. 4. Soil pit No. 17. Peaty oligotrophic permafrost soils

Торфяные эутрофные мерзлотные (Тэм) и торфяно-глеевые эутрофные мерзлотные (Тэгм) встречаются в депрессиях рельефа по долинам ручьев, вокруг зарастающих озер, под травянистой растительностью, где обеспечен приток разной степени минерализации грунтовых вод. Под травяно-моховым очесом мощностью не более 10 см расположен эутрофно-торфяной горизонт мощностью не более 50 см, степень разложенности торфа выше, чем в олиготрофно-торфяном горизонте. Ниже располагается торфяная хорошо разложенная толща, часто сильнообводненная либо промерзшая, со степенью разложенности торфа более 50 %. Торфы высокозольные. Поглощающий комплекс может быть полностью насыщен основаниями. Реакция среды слабокислая (Тэм). В случае когда в профиле на глубине 0,5–1,0 м вскрывается минеральная глеевая толща, ее верхняя часть прокрашена вмытым, потечным органическим веществом в сизовато-серые или темно коричневые тона, переходящие в голубовато-сизый глей (Тэгм) (рис. 5).

Рис. 5. Почвенный шурф №10

Fig. 5. Soil pit No. 10

Синлитогенные почвы

Довольно значительные территории обследованного участка заняты синлитогенными почвами, в которых почвообразование протекает одновременно с аккумуляцией свежего минерального материала. Его постоянное поступление приводит к омоложению субстрата и ограничивает формирование почвенного профиля. Формируется слоистая толща различной мощности и состава, в которой и происходят почвообразовательные процессы, в которые постоянно вмешивается активная приливная деятельность Баренцева моря.

Среди синлитогенных почв на территории изысканий на трех геоморфологических уровнях (нижняя, средняя и высокая лайды) диагностировано два отдела почв: аллювиальные и слаборазвитые, реже встречаются стратоземы [5].

На нижних лайдах, в активной приливно-отливной зоне Баренцева моря и на песчаных косах крупных рек формируются песчаные пляжи или литорали (П). Растительный и почвенный покровы из-за постоянного воздействия морской воды отсутствуют.

Слаборазвитые почвы (Алсл, Алслск)

На нижних лайдах, наиболее близко расположенных к береговой линии моря и занятых песчаными пляжами и дюнами, где на почвообразование огромное влияние оказывают не только морские приливы и отливы, но и сильные морские ветры, в отсутствие постоянного растительного покрова формируются слаборазвитые аллювиальные слоистые примитивные почвы, чаще всего засоленные. Ограниченное проявление почвообразования в рассматриваемых почвах вызвано активным накоплением поверхностных слоев, водой или ветром. Это препятствует непрерывному почвообразованию, в результате чего почвенный профиль имеет примитивный вид и состоит из слаборазвитого или абсолютно не развитого гумусового слоя, залегающего непосредственно на слоистом засоленном морском и речном аллювии. В аллювиальной толще могут встречаться погребенные органогенные горизонты (рис. 6).

Рис. 6. Почвенный шурф № 1.

Аллювиальные слаборазвитые слоистые солончаковые почвы

с погребённым органогенным горизонтом (Алслск)

Fig. 6. Soil pit No. 1

Реже встречаются незасоленные аналоги (Алсл), развитие которых связано, скорее всего, с дефляционными процессами.

Аллювиальные почвы

На средних лайдах в условиях затопления территории речными полыми водами и нагонной морской волной на обширных речных луговинах и бровках между озерками и протоками формируются аллювиальные засоленные почвы. Их незасоленные аналоги встречаются по поймам ручьев и рек, не связанных с морем, а также вокруг зарастающих хасыреев. Затопление паводковыми водами и отложение на поверхности свежих слоев аллювия, развитие влаголюбивой луговой растительности обуславливают специфику почвообразовательных процессов аллювиальных почв. Аллювиальные почвы отличаются высокой биогенностью, интенсивностью почвообразования и очень разнообразны по режиму, строению и свойствам. Химические свойства изменчивы и зависят от химизма отложенного материала.

Аллювиальные иловато-глеевые слоистые засоленные почвы (Алгслилск) приурочены к прирусловой части пойм крупных рек. Поверхность рассечена озерами, старицами, прирусловыми валиками, дважды в сутки испытывает воздействие от приливной деятельности речных и нагонных морских вод. Межозерные пространства, прирусловые валы заросли влаголюбивой растительностью. Это наиболее молодые почвы. Морфологические признаки почвообразовательных процессов выражены слабо. Нарастание почвенного профиля зависит от мощности волновой деятельности приливов и отливов. Профиль очень слоистый. Доминируют иловатые горизонты с привносом органических веществ и солей и глеевые, грязно-серые и бурые, прокрашенные вмытой органикой. С увеличением глубины примесь органических веществ в слоях аллювия уменьшается, и глеевые горизонты приобретают ярко-голубую окраску. Однако иногда встречаются погребенные сильнозаиленные, с большим количеством органики, мощные слои аллювия (почвенный шурф 51). Засоление почвенного профиля слабое и среднее, тип засоления хлоридный.

Аллювиальные иловато-глеевые засоленные почвы (Алгилск) встречаются в хорошо выраженных, слабоврезанных поймах ручьев, находящихся в подпоре от крупных рек с соленой водой. Течение в ручьях слабое, усиливается во время весенних паводков и при снеготаянии. Почвенный профиль развит слабо. Система горизонтов примитивная: O–G. Верхняя часть почвенного профиля заилена, имеет слабое хлоридное засоление. Отличаются отсутствием в профиле слоистости.

Аллювиальные иловато-глеевые почвы (Алгил) формируются в замкнутых понижениях при зарастании осоковой растительностью хасыреев и межхасырейных протоков. Профиль почв представляет собой сильно насыщенную водой оглеенную иловатую массу, легко оплывающую, не расчлененную на горизонты. Формула составляющих горизонтов примитивная O–G.

Аллювиальные перегнойно-глеевые слоистые засоленные почвы (Алгслпск)

На обширных равнинных луговинах, более удаленных от русел рек и менее изрезанных поверхностях, при воздействии ослабленных приливно-отливных вод, под развитой травянистой луговой растительностью развиваются аллювиальные перегнойно-глеевые слоистые засоленные почвы. Обильный растительный покров способствует накоплению органического вещества, которое трансформируется в иловато-перегнойный горизонт. Слоистость профиля сохраняется, но мощность слоев увеличивается. Увеличивается и содержание органического вещества, уменьшается степень засоления (рис. 7). Под слабооторфованной дерниной залегает гумусовый горизонт перегнойного характера, переходящий в иловатую слоистую толщу. Засоление почвенного профиля хлоридное, реже — хлоридно-сульфатное.

Рис. 7. Почвенный шурф № 58

Fig. 7. Soil pit No. 58

Аллювиальные иловато-мелкоторфянистые и торфянистые глеевые слоистые засоленные почвы (Алтгсл1илск) (Алтгсл11илск)

В западной и восточной части участка изысканий, на равнинных территориях в поймах крупных рек, находящихся в подпоре от Баренцева моря, под влаголюбивой и солевыносливой луговой растительностью формируются аллювиальные торфяно-глеевые засоленные почвы. Избыточное увлажнение паводковыми и грунтовыми водами и застаивание их на мерзлотном водоупоре способствуют процессу заиления и слоистости профиля. В зависимости от степени проточности, глубины депрессионного вреза, наземного растительного покрова увеличивается оторфованность почвенного профиля (10–20 см в мелкоторфянистых и 20–30 см в торфянистых почвах).

С поверхности и до глубины 10–30 см на глеевом горизонте залегает торфяной горизонт, слабой степени разложения, обогащен живыми корнями и остатками болотной растительности. Засоление почвенного профиля зависит от степени проточности понижения, мощности нагонной волны. Чем глубже депрессия, тем выше засоленность почв.

Аллювиальные торфяно-глеевые типичные почвы (Алтг)

Среди оторфованных аллювиальных почв встречаются и незасоленные аналоги. Они расположены в поймах ручьев и термокарстовых озер, не связанных с деятельностью моря, а также на высоких отметках пойм крупных рек, где режим затопления — от 1 до 10 %. Морские туманы, конечно, оказывают действие на временное засоление поверхности почв. Но это засоление хлоридное, очень неустойчивое. Соли легко вымываются атмосферными осадками и при снеготаянии выносятся поверхностными водами. Среди таких почв основное распространение получили аллювиальные торфяно-глеевые почвы. Формируются под богатой эутрофной растительностью. Избыточное увлажнение создается за счет затопления полыми водами и подтока грунтовых и поверхностных вод с более высоких террас и водоразделов. Интенсивность торфообразования наиболее выражена, слоистость и иловатость профиля слабая. Торфяной горизонт мощностью не более 50 см, буровато-коричневого или черного цвета. До глубины 10–15 см обогащен живыми корнями, в нижней части содержит пятна гидроокиси железа. Под торфяным слоем залегают сильнооглеенные суглинки либо водонасыщенные пески. Торфы аллювиальных почв высокозольные, реакция среды слабокислая, поглощающий комплекс не насыщен основаниями.

Аллювиальные серогумусовые (дерновые) слоистые глееватые почвы (Алгдсл )

Диагностированы в пойме реки Вангдэтосе на слоистых песках под богатой луговой растительностью. Под хорошо развитой дерниной залегает серогумусовый маломощный (дерновый) горизонт со слабозаметной слоистостью, ниже-речной аллювий со слабыми признаками оглеения. Почвы отличаются хорошей водопроницаемостью, слабой кислотностью.

Стратоземы урбостратифицированные (СзУ)

В результате целенаправленного или спровоцированного поступления на поверхность естественной или антропогенно нарушенной почвы минерального слоя более 40 см в толще привнесенного материала образуются стратоземы. На участке изысканий встречаются единично, под промзонами, вертолетными и буровыми площадками, где формирование стратоземов связано с антропогенным воздействием, искусственным наносом с присутствием артефактов (остатки древесины, резины, железа) в стратифицированном горизонте. Кроме того, стратифицированный горизонт местами сильно сцементирован буровыми растворами, применяемыми при добыче нефти.

Криотурбированные почвы

На плоских водоразделах, под тундровой растительностью, при активном влиянии криогенных процессов на мерзлотном водоупоре формируются криотурбированные почвы. Поверхность почвы с ярко выраженным микрорельефом (мерзлотные бугры пучения, западины, формирующие озерковый комплекс) подвержена мерзлотному растрескиванию, по нему происходит изливание тиксотропной почвенной массы на дневную поверхность в виде медальонов. Соотношение бугров пучения и озерковых западин от 30 до 50 %. Бугры плоские, сильно оплывшие, диаметр их 4–10 м, высота 0,7–1,0 м. Напочвенный растительный покров изрежен. Диагностический признак данных почв — присутствие признаков криотурбации, наличие криотурбированного горизонта (CR), подстилаемого льдистой мерзлотой. Горизонт GR представляет собой грязно-бурую или серовато-бурую тиксотропную, бесструктурную массу, имеющую ясные признаки мерзлотных нарушений в виде вихревого рисунка минеральной массы и погребенных фрагментов органогенных горизонтов. Глубина оттаивания мерзлого слоя 30–60 см. Почвенный профиль плохо дифференцирован на генетические горизонты в связи с затрудненностью нисходящих токов воды и интенсивными криогенными процессами. Реакция почв кислая или слабокислая, почвы не насыщены основаниями. В условиях острого дефицита тепла и господства восстановительных процессов в верхней части профиля идет аккумуляция грубого гумуса.

Криоземы типичные (Кз) образуют комплексы с торфяно-криоземами типичными (КзТ). Диагностируются по наличию подстилочно-торфяного горизонта мощностью менее 15 см и криотурбированного, серовато-бурого цвета, с включением фрагментов органического материала, имеющего непрочную криогенно-слоеватую структуру. Нижняя часть его насыщена влагой, бесструктурна и тиксоторопна, отличается большей плотностью. Почвы имеют кислую реакцию среды, потеря от прокаливания в подстилочно-торфяном горизонте — 10–12 %, емкость поглощения — 35–40 мг-экв на 100 г, иногда в сильно опесчаненных за счет выпучивания верхних горизонтах емкость поглощения составляет 7–10 мг-экв на 100 г (рис. 8).

Рис. 8. Почвенный шурф № 40

Fig. 8. Soil pit No. 40

Наиболее распространенными типами криотурбированных почв на территории участка изысканий являются торфяно-криоземы типичные (КзТ). Для них характерно совмещение процессов торфонакопления и криотурбации. На ярко выраженном бугорково-западинном микрорельефе формируется торфяной горизонт различной мощности (на бугорках 10–20 см, а в западинах — до 50 см), а уже непосредственно под ним — криотурбированный. Генетический профиль описывается формулой T–CR–C. Криотурбированный горизонт представляет собой смесь минерального и органического материала, как правило, хорошо прокрашен органикой и имеет грязно-серый или серовато-бурый цвет. Глубина мерзлотного слоя не более 30–50 см. Почвенный профиль имеет сильнокислую реакцию среды (3,0–3,5), потеря от прокаливания от 21 до 42–45 % в зависимости от степени турбации, полная ненасыщенность основаниями, емкость поглощения составляет 17–45 мг-экв. Формируются в сходных по своим свойствам ареалах с криоземами типичными, глееземами и торфяными олиготрофными бугристыми болотами и образуют с ними комплексы.

Глееземы

В условиях холодного гумидного климата, затрудненного дренажа почвенно-грунтовых вод и дефицита кислорода, при длительном насыщении почвы водой, чему способствует присутствие в почвенном профиле льдистой мерзлоты, служащей водоупором, формируются почвы отдела глееземов. На морфологию и химические свойства глееземов большое влияние оказывают активно развивающиеся процессы анаэробиоза, заболачивания и криогенеза. На территории изысканий они встречаются в комплексе с криоземами и не имеют значительного распространения. Характерным признаком глееземов является глеевый горизонт (G), образованный в результате восстановительных процессов в условиях водонасыщенной почвенной толщи, залегающий под органогенным или гумусовым горизонтом и в нижней части профиля сливающийся с глеевой минеральной толщей, образованной на верхней границе многолетней мерзлоты. Надмерзлотная толща особенно оглеена, водонасыщенна, зачастую тиксотропна и криотурбированна. Глееземы имеют кислую и сильнокислую реакцию среды по всему профилю, ненасыщенность основаниями, высокие значения гидролитической кислотности, содержание органического вещества зависит от степени органогенности верхней части профиля. Диагностировано два типа глеевых почв — глееземы типичные (Г) и торфяно-глееземы (Гт).

Глееземы типичные (Г) занимают наиболее дренированные выположенные склоны водоразделов, под воронично-лишайниковой тундрой. Оторфованная подстилка мощностью 5–7 см подстилается очень маломощным грубогумусированным слоем, лежащим на мощном глеевом горизонте, слабо прокрашенным в верхней части вмытой органикой и ржавыми пятнами закисного железа (рис. 9).

Рис. 9. Почвенный шурф № 38

Fig. 9. Soil pit No. 38

Глееземы перегнойные (Гп) диагностированы на менее дренированных поверхностях, чем глееземы типичные, отличаясь от них наличием перегнойного материала в нижней части подстилочно-торфяного горизонта.

Торфяно-глееземы (Гт) формируются в наиболее заболоченных местах, занимая локальные мезо- и микропонижения. Для почв данного типа главным почвообразовательным процессом по-прежнему остается процесс оглеения. За счет увеличения увлажнения более интенсивно развивается процесс торфонакопления, что приводит к образованию торфяного горизонта мощностью 10–50 см, подстилаемого глеевым, зачастую мерзлым и криотурбированным.

Альфегумусовые почвы

Почвы данного отдела встречаются на территории обследованного участка крайне редко. Основные почвообразовательные процессы связаны с иллювиальной аккумуляцией алюмо-железо-гумусовых соединений, формирующий альфегумусовый горизонт. Формируются в условиях свободного поверхностного и внутрипочвенного дренажа, на отложениях легкого механического состава.

Подбуры оподзоленные (ПБоп) занимают хорошо дренированные пологие водораздельные вершины, крутые склоны древних террас рек, сложенные песчано-супесчаными отложениями. Развиваются под воронично-лишайниковыми тундрами. Рассматриваемые почвы отличаются сильной водопроницаемостью, преобладанием нисходящих миграций почвенных растворов и окислительных процессов в большей части профиля, повышенным прогреванием, наличием процессов оглинения. От других типов подбуров они отличаются иллювиально-гумусово-аккумулятивным оподзоленным горизонтом, который представлен либо в виде осветленных пятен, либо в виде маломощного горизонта, не более 1–3 см. Профиль почв состоит из системы горизонтов O-BHFe-BHF-С. Верхние горизонты подбуров оподзоленных обогащены илом, обменными основаниями, гумусированы. Имеют кислую реакцию среды [12].

Подбуры глеевые оподзоленные (ПБгоп) развиваются на слабодренированных равнинах, нижних частях пологих склонов, под ернико-ивняковыми разнотравно-моховыми тундрами. Формула профиля подбуров глеевых оподзоленных состоит из системы горизонтов О-BHFe-G-C. Наличие глеевого горизонта в нижней части профиля обусловлено аккумуляцией влаги над мерзлотным водоупором.

Подзолы иллювиально-железистые (Поиж) распространены крайне редко в кустарничково-лишайниковых тундрах на террасах рек. Сложены рыхлыми древнеаллювиальными песками. Занимают подчиненное положение и образуют пятнистости с подбурами оподзоленными. Формула профиля O-E-ИРА-С. Реакция почв кислая и сильнокислая. Наблюдаются сильная выщелоченность от обменных оснований, практически полная ненасыщенность и хорошо выраженная дифференциация профиля по илу.

Антропогенно-преобразованные почвы

Встречаются крайне редко на территориях, приближенных к промплощадкам. Объединяет почвы, лишенные верхних диагностических горизонтов в результате антропогенного воздействия. С поверхности залегает либо сохранившийся срединный горизонт, либо почвообразующая порода, чаще всего с насыпным минеральным слоем, не превышающим 40 см. На участке изысканий диагностированы два типа абраземов: альфегумусовые (Абал) и аллювиальные (Абалл). Альфегумусовые абраземы расположены на наиболее дренированных поверхностях, где верхние горизонты были срезаны и спланированы, часто засыпаны под производственные площадки. Иногда абраземы перекрываются наносами с морских песчаных пляжей в результате дефляционных процессов.

В западной части участка диагностированы абраземы аллювиальные, которые образовались при активном использовании автозимника. Верхний слаборазвитый маломощный торфянистый слой просто снесен колесами автомашин, и на поверхность выступает глеевая почвообразующая порода.

Техногенные поверхностные образования (ТПО) — остаточные продукты хозяйственной деятельности, состоящие из природного и специфического новообразованного продукта. Они находятся на дневной поверхности, не имеют генетических горизонтов, но функционируют в экосистеме. Почвы, загрязненные тяжелыми металлами, нефтепродуктами, степень которого оценивается как чрезвычайно опасная по принятым нормативам, относятся к химически загрязненным поверхностным образованиям — хемоземам (Х). Хемоземы — почвы, в которых загрязнение химическими веществами вызывает видимые изменения в профиле. К изменениям относится пропитка техногенными щелочными буровыми растворами (рH более 8,2), внедрение в профиль битуминозных веществ, легких фракций нефтепродуктов и прочих чуждых почве веществ. Трансформация почвы под воздействием химического загрязнения сопровождается изменением условий миграции веществ, состава почвенных мигрантов и изменение ППК [7].

1.4. Геоботанические условия

Район проектируемой трассы ВЛ расположен в приморской полосе центральной части Большеземельской тундры. По системе ботанико-географического районирования район работ относится к северным гипоарктические тундрам [209]. В соответствии с геоботаническим районированием В.Д. Александровой исследованная территория лежит в пределах Восточноевропейской подпровинции Восточноевропейско-Западносибирской провинции субарктических тундр [1].

Приморское расположение района изысканий и плоский рельеф низменности оказывают сильное влияние на характер его растительности и состав флоры, во многом определяя своеобразие территории. Зональные сообщества — мелкокустарничковые, и мелкоерниковые тундры вытесняются с плакоров обширными пространствами плоскобугристо-полигональных, полигональных и низинных осоково-сфагновых и гипновых болот. Участки супралиторали (зоны воздействия приливов) вследствие плоского рельефа протянувшейся на километры суши заняты лайдами — приморскими осоково-злаковыми лугами и засоленными ивняково-осоковыми моховыми болотами. Обширные территории, затопляемые водой во время прилива, вовсе лишены растительности. В связи с тем что почти все реки на участке изысканий подчиняются приливно-отливному гидрологическому режиму и вода в них, как правило, подсоленная, лайды занимают также и пониженные участки пойм. Во флоре прибрежных сообществ ведущую роль играют циркумполярные растения-галофиты, характерные для морских берегов на всей протяженности Северного Ледовитого океана, имеющие специфические приспособления для долгого обитания под водой и в условиях засоленности [24]. На более возвышенных и удаленных от береговой линии участках суши, где влияние моря носит «атмосферно-климатический» характер (частые ветра, осадки, нередко подсоленные туманы, низкий температурный градиент), плакорные тундровые сообщества обогащены приморскими видами и имеют структурные отличия от типичных зональных. Их главной отличительной особенностью является высокое обилие или даже доминирование вороники (Empetrum subholarcticum V. Vassil). Это характерная приморская черта растительности, прослеживающаяся во всех районах европейского Севера от Кольского полуострова до Малоземельской и Большеземельской тундры [23][16].

Современное распространение растительных сообществ и состояние растительного покрова обследованной территории отражено на карте растительности.

Зональные для исследуемой территории тундровые сообщества приурочены к наиболее возвышенным и дренированным элементам рельефа. Это воронично-лишайниковые и кочкарные воронично-лишайниково-моховые тундры по коренным берегам рек и озерно-болотных котловин и мелкоерниковые тундры пологих увалов.

Воронично-лишайниковые сухие тундры встречаются изредка, небольшими участками, в основном по бровкам верхних террас и коренного берега рек, там, где почвы формируются на речном аллювии и имеют песчаный состав. Микрорельеф в таких сообществах выражен слабо, поэтому их структура более-менее гомогенна. Травяно-кустарничковый ярус довольно разрежен (40–50 % покрытия), все кустарнички имеют стелющуюся по земле форму (зимой с таких участков, как правило, снег сдувается почти весь, что приводит к промерзанию ветвей, поднимающихся на 3–5 см над землей). Над ними отдельными особями возвышаются спорадически встречающиеся осоки, змеиный горец (Bistorta major S.F. Gray) и ожика Валенберга. Сообщества довольно однообразны и бедны по флористическому составу, доминирует вороника, в содоминантах — арктоус, брусника, встречается ива монетовидная. В мохово-лишайниковом ярусе господствуют лишайники — цетрарии и кладонии. Микропонижения и ложбинки стока заняты кустиками ерника (Betula nana L.), высотой до 10–15 см в зависимости от общей «снеговой линии» сообщества.

Легкокочкарные воронично-пушициевые и воронично-осоковые лишайниково-моховые тундры также не занимают больших площадей в районе изысканий. Они распространены на бровках высоких берегов озерно-болотных котловин, вдоль уступа морской террасы, на наиболее возвышенных частях водоразделов. Микрорельеф легко-кочкарный, превышение составляет не более 20–25 см, кочки сглаженные. Резких различий в сложении микрогруппировок возвышенных и пониженных элементов сообщества не наблюдается. Вороника и брусника, часто с примесью ерника и иногда голубики, формируют довольно плотный (до 70 %) травяно-кустарничковый ярус. Характерно постоянное присутствие и хорошее обилие морошки. Пушица (Eriophorum vaginatum L.) и осока редкоцветковая (Carex rariflora (Wahlenb.) Smith) более характерны для микрозападин и часто выступают в роли содоминантов сообщества в целом. Мохово-лишайниковый покров плотный и мозаичный, состоит из пятен дикрановых (Dicranum elongatum Schleich ex Schwägr., Dicranum laevidens R.S. Williams и др.), политриховых (Polytrichum jensenii I. Hag.) мхов, Pleurozium schreberi и Sphagnum balticum с разрастающимися прямо сквозь них лишайниками; соотношение мхи/лишайники близко к 50/50. Такие тундры часто переходят в бугристо-полигональные болота, и их граница может быть прослежена только по появлению осоково-сфагновых мочажин среди аналогичных рассматриваемым воронично-мохово-лишайниковых сообществ, составляющих бугры и валики полигонов.

Мелкоерниковые вороничные лишайниково-моховые тундры приурочены в основном к пологим склоновым поверхностям. В зависимости от соотношения карликовой березки (ерника) и ив (Salix phylicifolia L., S. lanata L.) можно различить чистые ерники и ивняково-ерниковые тундры. Они мало отличаются по составу нижних ярусов, приурочены к одинаковым элементам рельефа, поэтому в данном исследовании объединены в одну группу.

Ерник и ивы формируют свой ярус, обычно разреженный (покрытие не более 30–50 %) высотой до 30–40 см. Микрорельеф сообществ обычно кочкарный, с более-менее выровненным «снеговой линией» верхним ярусом. Кочкарность приводит к дифференциации растительного покрова на уровне нижних ярусов сообщества. На кочках в травяно-кустарничковом ярусе преобладают, как и в мелкокустарничковых тундрах, вороника и брусника, присутствуют багульник, морошка, пушица влагалищная. В узких и мелких мочажинах обильны андромеда и осоки, в основном осока редкоцветковая. Изредка появляются виды разнотравья: мытник судетский (Pedicularis sudetica subsp. arctoeuropaea Hult.), нардосмия (Petasites frigidus Cass.), плаун куропаточий (Lycopodium lagopus (Laest.) Zinserl. ex Kuzen.). Мохово-лишайниковый покров богат видами — в пределах одного сообщества может встретиться до 20–30 видов мхов и лишайников. На кочках доминируют цетрарии и бокальчатые кладониевые лишайники, дикрановые мхи, у подножия кочек и в мочажинках — Sphagnum balticum, иногда Pohlia nutans и гипновые мхи.

Для склонов речных долин, речных и морской террас характерны заросли кустарников. Это редкоивняковые и ерниково-ивняковые травяно-моховые сообщества. Их основное отличие от ерниковых тундр состоит в повышенном участии видов лугового разнотравья. Практически эти сообщества занимают одно положение с приречными луговинами, часто находятся в сочетании с их небольшими участками. Высота ив в местах накопления снега может достигать 70–80 см, хотя обычно она составляет 20–40 см. Кустарничковый ярус выражен слабо, место гипоарктических кустарничков занимают крупнотравные виды. Типичны: лук-скорода (Allium schoenoprasum L.), чемерица (Veratrum lobelianum Bernh.), вейник лапландский (Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm.), хвощ полевой (Equisetum arvense L.) тысячелистник (Achillea nigrescens (E. Meyer) Rydb.), горец живородящий (Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray), синюха узкоцветковая (Polemonium acutiflorum Willd. ex Schult) и другие травы. Моховой покров, как правило, преобладает над лишайниковым, наиболее обильны мхи: Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb., Dicranum majus Turner и «таежные» виды Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. Из лишайников кроме кладоний очень характерна Peltigera scabrosa Th. Fr. Сообщества долинных кустарников в сочетании с участками лугов считаются одними из самых богатых видами растений практически во всех зонах умеренного пояса и Арктики, а ивняки района Варандея подтверждают это правило. Долинные и склоновые ивняки можно рассматривать в качестве дериватов разнообразия тундровой флоры, кроме этого, благоприятный микроклимат под пологом кустарников позволяет сохраняться видам, присущим более теплым лесным территориям, таким как седмичник европейский (Trientalis europaea L.) и грушанка (Pyrola minor L.). Ивняковые сообщества, безусловно, требуют повышенного внимания и при исследовании территории для организации производства, и при природоохранных мероприятиях.

Болота занимают более половины площади участка изысканий и являются основными сообществами водораздельных территорий (плакоров). Все разнообразие современных форм болотных комплексов сводится к разным стадиям балансовых отношений процессов торфонакопления и криогенеза [22]. Можно выделить три основных типа болот, соответствующих разным стадиям совместного развития этих процессов на разных по дренированности местностях:

1) низинные осоковые и пушициево-осоковые сфагновые болота (хасырейная стадия формирования торфяника);

2) валиково-полигональные болота (торфяник сформирован на сильно обводненной местности);

3) плоскобугристо-полигональные болота (торфяник в фазе зрелости и деградации, накопленная торфяная залежь привела к общему поднятию и улучшению дренированности, крио-процессы привели к образованию минеральных «ядер» в почвенных горизонтах).

Следует отметить, что все три типа болот на местности составляют практически непрерывный континуум, и их территориальное разграничение часто затруднено.

Растительность болот отличается постоянством структуры и флористического состава. Особенно это относится к низинным травяным (осоковым и пушициево-осоковым) сфагновым болотам. Образованная топяными видами сфагнов поверхность таких болот часто идеально ровная, по которой редко встречаются кочкарные участки, находящиеся в зачаточном состоянии и образованные теми же видами сфагнов, что и основная гладь, и одиночные валики-гряды. Основными ценозообразователями являются сфагны: Sphagnum lindbergii Schimp., Sphagnum lenense H. Lindb. ex L.I. Savicz, Sphagnum jensenii H. Lindb. Травяно-кустарничковый ярус разрежен, крайне однороден, образован несколькими видами постоянно встречающихся осок и пушиц: Carex rariflora (Wahlenb.) Smith, Carex rotundata Wahlenb., Carex concolor R. Br., Eriophorum russeolum Fries. Иногда на кочкообразных повышениях встречается андромеда. Краевые участки болотных массивов нередко сильно обводнены, часто с ручьевинами, здесь доминируют гипновые мхи (Warnstorfia pseudostraminea (C. Müll. Hal.) Tuom. et T.J. Kop., Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske и др.), Sphagnum riparium Ångstr. и осока водная (Carex aquatilis Wahlenb.), встречается сабельник болотный. Высокие заросли водной осоки служат хорошим индикатором топкого ручья, протекающего по болоту.

Валиково-полигональные болота представляют собой комплексы приподнятых узких (до 2–3 м шириной) валиков и вогнутых, сильнообводненных мочажин. Фор-

ма полигонов разнообразная, чаще неправильно-октаэдрическая, или шестиугольная, размер полигонов в среднем 30–50 м. Осоково-сфагновая растительность мочажин-полигонов полностью повторяет низинные болота. Валики заняты кустарничково-мохово-лишайниковыми сообществами. Доминанты — вороника и багульник, обильны брусника и голубика, морошка, встречается клюква мелкоплодная, пушица влагалищная и осока редкоцветковая; по склонам валиков нередко разрастается ерник, высотой до 20–30 см. В напочвенном покрове в зависимости от высоты валика преобладают дикрановые и зеленые мхи, кладониевые и цетрариевые лишайники или сфагны (в основном Sphagnum balticum). Из мхов обычно встречающиеся в кочкарной и ерниковой тундре виды: Dicranum elongatum, Dicranum laevidens, Polytrichum jensenii; из лишайников: Flavocetraria nivalis, Alectoria nigricans, Cetrariella delisei, Cladonia arbuscula ssp. mitis, Cladonia uncialis и др.

Плоскобугристо-полигональные болота представляют собой сочетание плоских и кочкарных бугров, гряд-валиков и обводненных мочажин разноообразного размера и формы. Их растительность дифференцирована по элементам микрорельефа и практически повторяет растительность предыдущего типа. Единственным отличием может быть некоторое увеличение видового разнообразия возвышенных форм за счет заселения их видами, обычными для кочкарных тундр. Эти виды (Huperzia selago ssp. appressa (Desv.) D. Love ex T., Pedicularis lapponica L. и др.) встречаются и в тундрах, и на болотных буграх в очень малом обилии и не влияют на структуру сообщества.

Лайды занимают обширные пространства приморских низменностей на востоке участка (п-ов Медынский заворот) и низких пойм рек с обратным приливным течением (Песчаная, Камбалица, Памендуй). Они также полосами прослеживаются вдоль русел ручьев и мелких водотоков на километры от морского берега, указывая на воздействие приливов в, казалось бы, удаленной от моря, относительно дренированной территории с хорошо врезанной речной сетью. Основными сообществами лайд являются галофитные осоково-злаковые луга, ивняково-осоковые моховые болота, вороничники и открытые группировки песчаных дюнообразных повышений.

Галофитные (приморские) осоково-злаковые луга являются самым распространенным типом сообществ лайд на участке изысканий. Они занимают пониженные участки супралиторали и речных пойм, непосредственно граничащие с постоянно затопляемой приливами территорией (литоралью), и по большей части сами также часто подвергаются затоплению. Микрорельеф таких участков своеобразен — абсолютно ровная поверхность задернованной суши как бы изъедена лабиринтами мелких проток, канавообразных понижений и озерков, где застаивается вода во время отлива. Сложение растительных сообществ плотное, сомкнутое, 80–95 %. Доминируют вейник щучковидный (Calamagrostis deschampsioides Trin.), овсяницы (Festuca ovina L., Festuca rubra L.), дюпонтия (Dupontia psilosantha Rupr.) и осоки. По составу субдоминантов можно различить луга разных уровней в соответствии с классификацией [18]. Непосредственно граничат с открытой водой и постоянно заливаются приливом луга низкого уровня. Они занимают узкие полосы литорали и, как правило, не отражаются в масштабе съемки. Это монодоминантные плотные заросли дюпонтии и вейника с небольшим участием звездчатки приземистой (Stellaria humifusa Rottb). Моховой покров в таких сообществах, как правило, не развивается. Луга среднего уровня, заливаемые эпизодически во время сильных приливов, более богаты по флористическому составу. Обильна и постоянна примесь галофитного разнотравья: звездчатки приземистой, мерингии бокоцветковой (Moehringia lateriflora Fenzl.), ложечницы арктической (Cochlearia arctica Schlecht.), подорожника Шренка (Plantago schrenkii C. Koch.), дендрантемы Хультена (Dendranthema hultenii Tzvel.) Встречаются родиола розовая (Rhodiola rosea L.), лапчатка Эгеди (Potentilla egedii Wormskj.), белозор болотный (Parnassia palustris L.), крестовник арктический (Tephroseris palustris Reichenb.), трехреберник Гукера (Tripleurospermum hookeri Sch. Bip.). Часто на более приподнятых участках лайд наблюдается разрастание полупростратных кустиков ивы ползучей (Salix reptans Rupr.), но собственного яруса в ценозе они не формируют, а состав доминантов позволяет относить такие сообщества к лугам (луга высокого уровня или переходного от среднему к высокому, по классификации Лескова). Мохово-лишайниковый ярус приморских лугов слабо выражен (10–40 % покрытия), представлен в основном Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske с примесью дикрановых мхов и лишайников (Stereocaulon glareosum (Savicz) H. Magn.).

Ивняково-осоковые моховые сообщества засоленных болот распространены на плоских периферийных участках лайд, часто немного возвышающихся над приморскими лугами (высокий уровень лайды, по классификации Лескова). Они заливаются морской водой очень редко, в периоды половодья и паводков. Водный режим таких местообитаний гораздо более застойный, что дает возможность разрастания мохового покрова и развития процессов заболачивания и торфонакопления. Как правило, сеть канавок и озерков не развита, зато наблюдается развитие сфагновых бугорков и кочек и обводненных мочажин (открытая вода до 15 %). Кустарничковый ярус образуют негустые заросли ивы ползучей (до 30 % покрытия), в травяном обильны осоки (Carex concolor R. Br. и Carex rariflora (Wahlenb.) Smith.), ожика Валенберга, сабельник, встречаются виды ивнякового разнотравья (Polemonium acutiflorum Willd. ex Schult) и тундровые кустарнички: вороника, багульник, андромеда. Моховой покров вполне развит: в мочажинах преобладают топяные виды мхов (Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., Warnstorfia exannulata (Bruch. et al.) Loeske) и Sanionia uncinata, кочки образованы сфагновыми мхами с вкраплениями зеленых: Dicranum groenlandicum Brid., Oncophorus wahlenbergii Brid. и др. Эти сообщества по общему облику напоминают типичные для Северной Гипоарктики мелкоерниковые тундры, однако они также сохраняют следы воздействия засоления, что выражается в присутствии ряда жестководных и галофитных видов, таких как Moehringia lateriflora Fenzl., Stellaria humifusa Rottb., кипреи (Epilobium alpinum L. и E. palustre L.) и др.

Песчаные косы, микротерраски и дюнообразные повышения в лайдах, сформированные песчаными наносами, заняты приморскими вороничниками и открытыми группировками дюн. Эти сообщества находятся в специфических условиях сочетания выраженной дренированности, слабой засоленности и подвижности грунтов, поэтому их основные черты — низкое проективное покрытие и несформированная структура ярусов. Особенно это относится к открытым группировкам дюнного типа. Это практически неструктурированный набор видов, среди которых преобладают псаммофиты и галофиты. Это волоснец песчаный (Leymus arenarius (L.) Hochst.), гонкения (Honckenya oblongifolia Torr. & Gray), встреченные только здесь; трехреберник, подорожники морской и Шренка, армерия и другие обитатели морских побережий. Мохово-лишайниковый ярус не развит, встречаются отдельные куртинки Sanionia uncinata и бриума. Приморские вороничники представляют собой следующий этап зарастания песчаных наносов. Эти сообщества уже можно рассматривать как тундроподобные. Вороника чувствует себя здесь наиболее вольготно, формируя простратные куртины до 1,5 м в диаметре, сливающиеся в сплошной покров, иногда с ней соседствует ива ползучая. Встречаются арктоус (Arctous alpina Niedz.), брусника, ожика Валленберга и другие виды сухих тундр. Часто формируется сплошной покров лишайников с доминированием цетрарии (Flavocetraria nivalis), бокальчатых кладоний (Cladonia furcata (Huds.) Schrad., Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.) и алектории черной (Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.). Из ряда плакорных кустарничково-лишайниковых тундр приморские вороничники, так же как и засоленные ивняки, выделяются наличием галофитных и типично приморских видов: родиолы розовой, армерии, дендрантемы и др.

В период проведения полевых изыскательских работ было выявлено 100 видов сосудистых растений, 51 вид лишайников и 65 видов мхов. По литературным данным, для района п. Варандей приводится еще 27 видов сосудистых растений и 29 видов мхов [2][15]. Таким образом, локальная флора участка изысканий составляет 127 видов высших растений, 94 вида мохообразных и 51 вид лишайников, что в целом соответствует уровню видового богатства локальных флор Северной Гипоарктики.

1.5. Ландшафтная характеристика

В физико-географическом отношении район исследований относится к Баренцево-Печорской области Холодного пояса, Печорской тундровой провинции Русской равнины [4][19].