Перейти к:

Изменчивость гидрофизических полей под влиянием прилива в области стокового фронта в Онежском заливе Белого моря по данным наблюдений, выполненных в июне 2023 года

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-17-29

Аннотация

В данной статье представлены результаты комплексного эксперимента, проведенного в июне 2023 года в Онежском заливе Белого моря. Эксперимент включал квазиодновременные in situ и спутниковые наблюдения, выполненные вблизи стокового фронта, образованного водами реки Онеги. Основные задачи исследования заключались в описании характеристик и динамики фронта под влиянием прилива, а также в оценке причин короткопериодной пространственно-временной изменчивости характеристик термохалинных полей. Результаты показали, что приливы значительно влияют на структуру вод вблизи Лямицкого берега, при этом большой вклад вносят быстропротекающие колебания вод, связанные с короткопериодными внутренними волнами, которые часто встречаются около фронтального раздела. Исследование наглядно демонстрирует, что использование высокоразрешающих оптических и радиолокационных спутниковых изображений позволяет более эффективно анализировать фронтальную и волновую динамику, что имеет большое значение для понимания особенностей локальных гидродинамических процессов на акваториях приливных морей.

Ключевые слова

Для цитирования:

Зимин A.В., Атаджанова О.А., Свергун Е.И., Коник А.А. Изменчивость гидрофизических полей под влиянием прилива в области стокового фронта в Онежском заливе Белого моря по данным наблюдений, выполненных в июне 2023 года. Арктика и инновации. 2024;2(4):17-29. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-17-29

For citation:

Zimin A.V., Atadzhanova O.A., Svergun E.I., Konik А.А. Variability of hydrophysical fields under the influence of tides in the river plume frontal zone of the Onega Bay of the White Sea according to a study conducted in June 2023. Arctic and Innovations. 2024;2(4):17-29. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-17-29

Введение

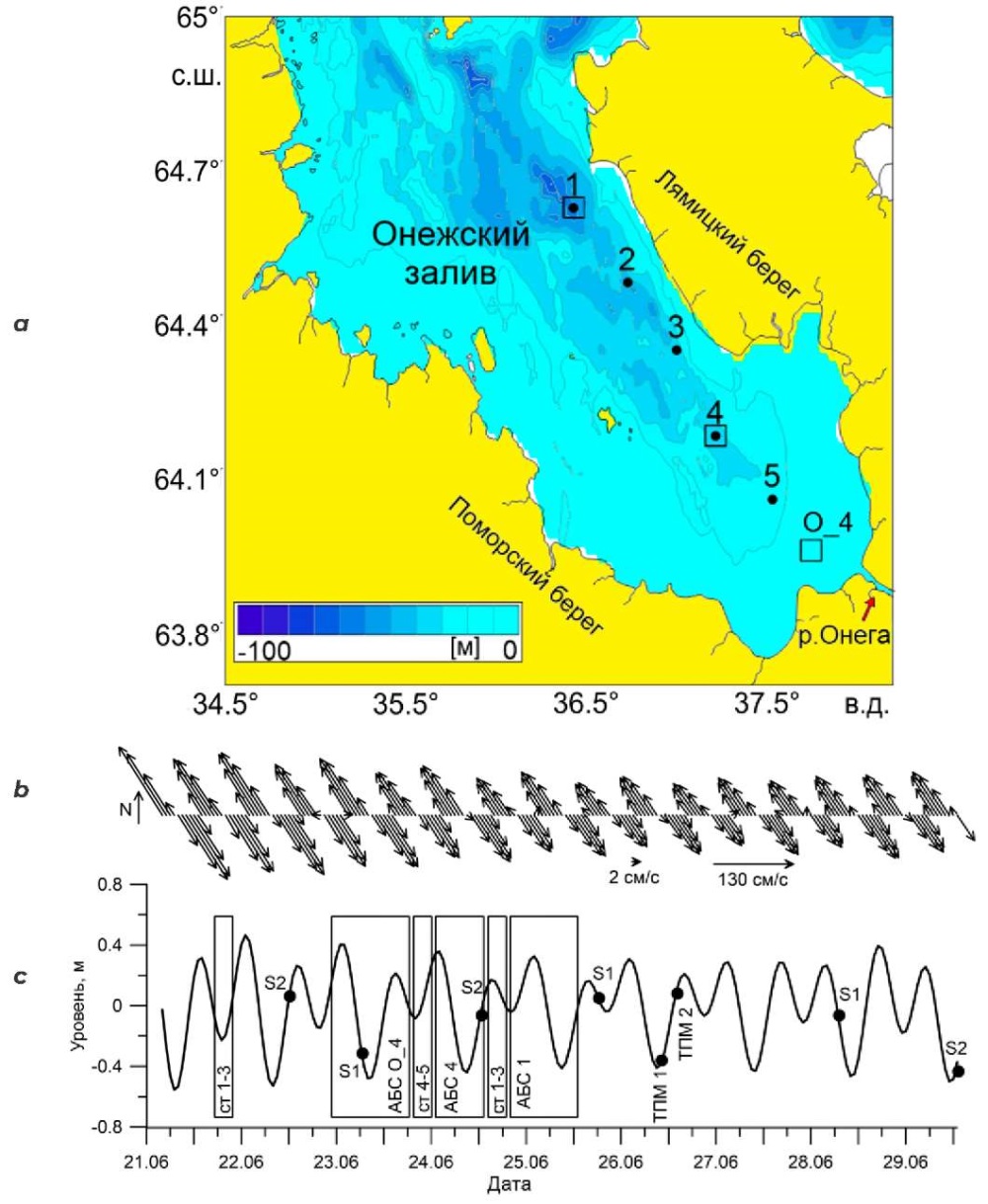

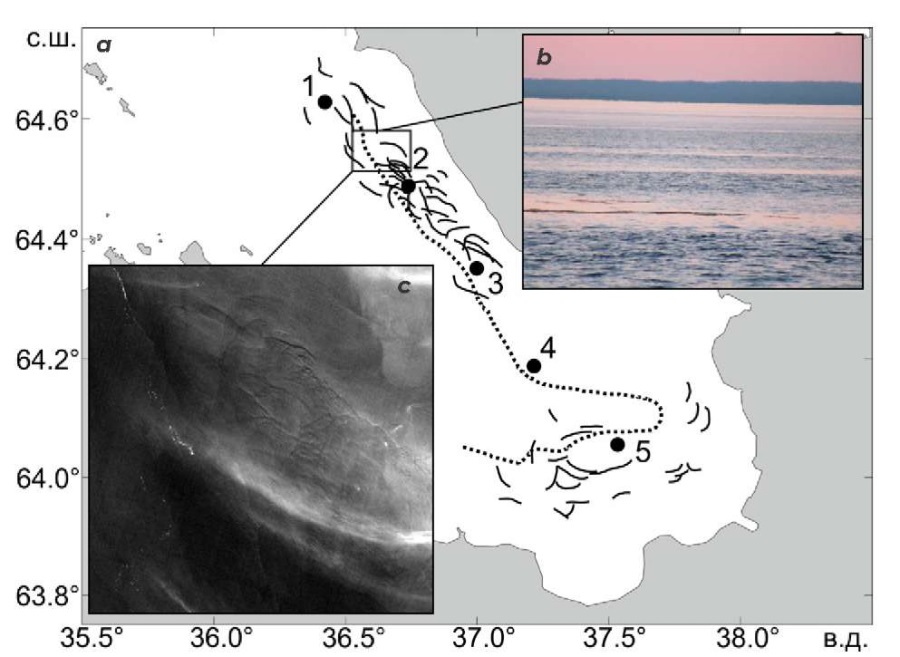

Онежский залив является частью Белого моря и представляет собой вытянутый на 185 километров с юго-востока на северо-запад полузамкнутый водоем (рис. 1a). Его дно крайне неровное: в северной части глубины достигают 60 метров, а в западной и южной имеются обширные районы мелководья. Средняя глубина залива составляет около 20 метров [1]. В центральной и западной частях залива расположено множество островов. Восточный берег залива носит название Лямицкий, а южный — Поморский.

В залив впадают несколько рек, самая крупная из которых Онега. Она обеспечивает около 50 % от общего речного стока в залив. Максимум весеннего половодья приходится на май — июнь, на эти месяцы приходится 54 % годового объема стока вод [2]. Под влиянием плюма речных вод в юго-восточной части залива формируется стоковая фронтальная зона с градиентами солености на поверхности до 0,4 ‰/км [3]. Кроме градиента солености в ней наблюдаются и температурные градиенты, которые наиболее четко выражены в конце июня — начале июля [4]. По данным спутниковых наблюдений, в этот период стоковый фронт имеет сложную дугообразную форму и вытянут преимущественно вдоль Лямицкого берега [5].

В работе [6] показано, что фронтальные разделы в Белом море подвержены значительной мезомасштабной изменчивости под влиянием ветра и прилива. При этом большая часть мезомасштабных колебаний гидрологических элементов в Белом море обусловлена именно полусуточной приливной волной М2 (период около 12,2 часа) [7]. Под ее влиянием вблизи фронтальных разделов отмечается значительное число короткопериодных внутренних волн (КВВ) [8], образование которых вызвано взаимодействием с пикноклином самого речного плюма, механизм формирования подробно описан в [9], или меандров, возникающих на его фронте [10]. Свидетельства регистрации КВВ на кромке речного плюма продемонстрированы также в [11]. Поскольку море является областью интенсивной диссипации приливной энергии в системе морей Северо-Европейского бассейна [12], то представляется, что КВВ могут наблюдаться регулярно и вносить значительный вклад в перемешивание на обширных акваториях. Одним из таких районов, согласно результатам, представленным в [5][8], должна быть область стокового фронта в Онежском заливе.

Однако по данным многолетнего мониторинга внутренних волн в Белом море на основе как контактных данных, так и большого архива радиолокационных изображений [13] установлено, что проявления КВВ в Онежском заливе — весьма редкое явление. Кроме того, стоит отметить, что учащенных контактных наблюдений в области стокового фронта в Онежском заливе не проводилось, а покрытие спутниковыми снимками акватории юго-восточной части залива было значительно меньше, чем для остальной акватории моря. Еще один недостаток спутниковых данных, покрывающих значительные акватории с приемлемым пространственным разрешением, заключается в том, что они несут информацию только о части процессов, протекающих в толще океана, и их качество зависит от влияния атмосферных факторов.

Для разрешения отмеченных противоречий и расширения существующих представлений о характеристиках короткопериодных ВВ в Онежском заливе Белого моря в июне 2023 года был выполнен комплексный эксперимент. Он проводился вблизи Лямицого берега и включал квазиодновременные судовые и спутниковые наблюдения. Основные задачи работы заключались в описании по данным контактных измерений характеристик и динамики стокового фронта реки Онеги под влиянием прилива и особенностей короткопериодной изменчивости гидрофизических полей в течение приливного цикла, соответствующего гармонике М2, а также в оценке пространственно-временной изменчивости характеристик КВВ в близи фронтального раздела на основе спутниковых снимков и в сопоставлении результатов этих разнородных наблюдений.

Материалы и методы

Измерения на гидрологических станциях и автономных буйковых станциях (АБС) в Онежском заливе были выполнены в период с 21 по 25 июня 2023 года в точках, показанных на рисунке 1a. Для измерений использовались CTD-зонды CTD48M и CTD90M (Германия). Время выполнения гидрологических станций и длительность выполнения АБС выбирались с учетом хода приливного уровня и течений, предвычисленных по приливной модели Ark2kmTM [14]. Привязка in situ измерений к ходу приливных течений и уровня показана на рисунках 1b и c.

Рис. 1. Карта батиметрии Онежского залива с нанесенными положениями станций, где черная точка — станции однократного CTD-зондирования, квадраты — АБС станции (a), а также графики хода вектора приливного течения (b) и приливного уровня (c) по модели Arc2kmTM с 21 по 29 июня 2023 г. Прямоугольниками отмечены времена выполнения in situ измерений, черными точками показаны моменты получения спутниковых изображений (S1 — Sentinel 1, S2 — Sentinel 2, ТПМ — Suomi NPP)

Fig. 1. Bathymetry map of the Onega Bay with the positions of stations. Here, the black dot is the station of a single CTD sounding, the squares are the ABS station (a), as well as graphs of the tidal current vector (b) and the tidal level (c) according to the Arc2kmTM model from 21 to 29 June, 2023. Rectangles mark the moments of in situ measurements; black dots show the moments of obtaining satellite images (S1 — Sentinel 1, S2 — Sentinel 2, TPM — SST of Suomi NPP)

Станции гидрологического разреза 1…3 были выполнены как в фазу прилива, так и в фазу отлива, а станции 4…5 — только в фазу прилива и были разнесены по времени со станциями 1…3. По данным гидрологических станций производилось построение разрезов температуры и солености, на которых выполнялось определение положения фронтальных зон как областей с резким измерением гидрологических характеристик.

АБС выполнялись при помощи двух CTD-зондов, размещенных на одном фале с заглубляющим грузом на горизонтах, выбираемых по данным предварительного CTD-зондирования. АБС выполнялись с заякоренного судна в течение полного цикла волны М2 и включали измерения фазу прилива и отлива. В точках О_4 и 4 (см. рис. 1a) дискретность опроса датчиков зондов составила 5 минут, а в точке 1 — 2 минуты.

По результатам измерений на АБС выявлялись интенсивные колебания во временном ходе гидрологических характеристик. Они интерпретировались как прохождение КВВ через точку наблюдения, если это были колебания температуры и/или солености с периодом 5–30 минут, или как динамика фронтальной зоны, если это было отдельное резкое скачкообразное изменение гидрологических характеристик с переходом их к новым средним по времени значениям. По временной развертке оценивались размах колебаний гидрологических характеристик, вызванных КВВ, а также их период. По дисперсионному соотношению для двухслойной среды рассчитывалась фазовая скорость внутренних волн [15]. По этим данным оценивалась длина внутренней волны как произведение фазовой скорости и среднего периода колебаний, которая впоследствии сравнивалась с длиной волны, непосредственно измеренной на спутниковых изображениях.

Для анализа поверхностных проявлений КВВ и фронтальных разделов привлекались радиолокационные изображения (РЛИ) Sentinel 1 [16] с режимами съемки EW и IW c пространственным разрешением 40 и 20 м соответственно, а также изображения в видимом диапазоне Sentinel 2 [17] с пространственным разрешением 10 метров. На изображениях проявления КВВ регистрировались в виде дугообразных чередующихся полос усиления и ослабления сигнала. В соответствии с методикой [18] определялись положение проявления, количество волн в пакете, длина дуги лидирующего гребня, длина волны и направление распространения. На изображениях видимого диапазона спектра положение фронтальных разделов определялось как границы участков акватории с разным контрастом яркости зеленного канала, а также как характерные полосы водорослей и/или пены по методике, аналогичной той, что представлена в [19]. Всего было использовано 6 снимков, все используемые изображения полностью покрывали Онежский залив. Моменты времени получения изображений указаны точками на графике хода приливного уровня на рисунке 1с. Видно, что все радиолокационные изображения были получены в фазу отлива, а все изображения в видимом диапазоне — в фазу прилива.

Дополнительно для описания приливной динамики привлекались данные по температуре поверхности моря (ТПМ) использовались с радиометра Suomi NPP/VIIRS [20] за 26.06.2023 за 11:00 и 14:18 (UTC+3) с разрешением около 1 км.

Результаты

В период работ погода над Онежским заливом Белого моря обуславливалась малоградиентным барическим полем. Наблюдалась преимущественно ясная, теплая и влажная погода со слабыми ветрами. В целом погодные условия не оказывали значительного влияния на ход экспедиционных исследований.

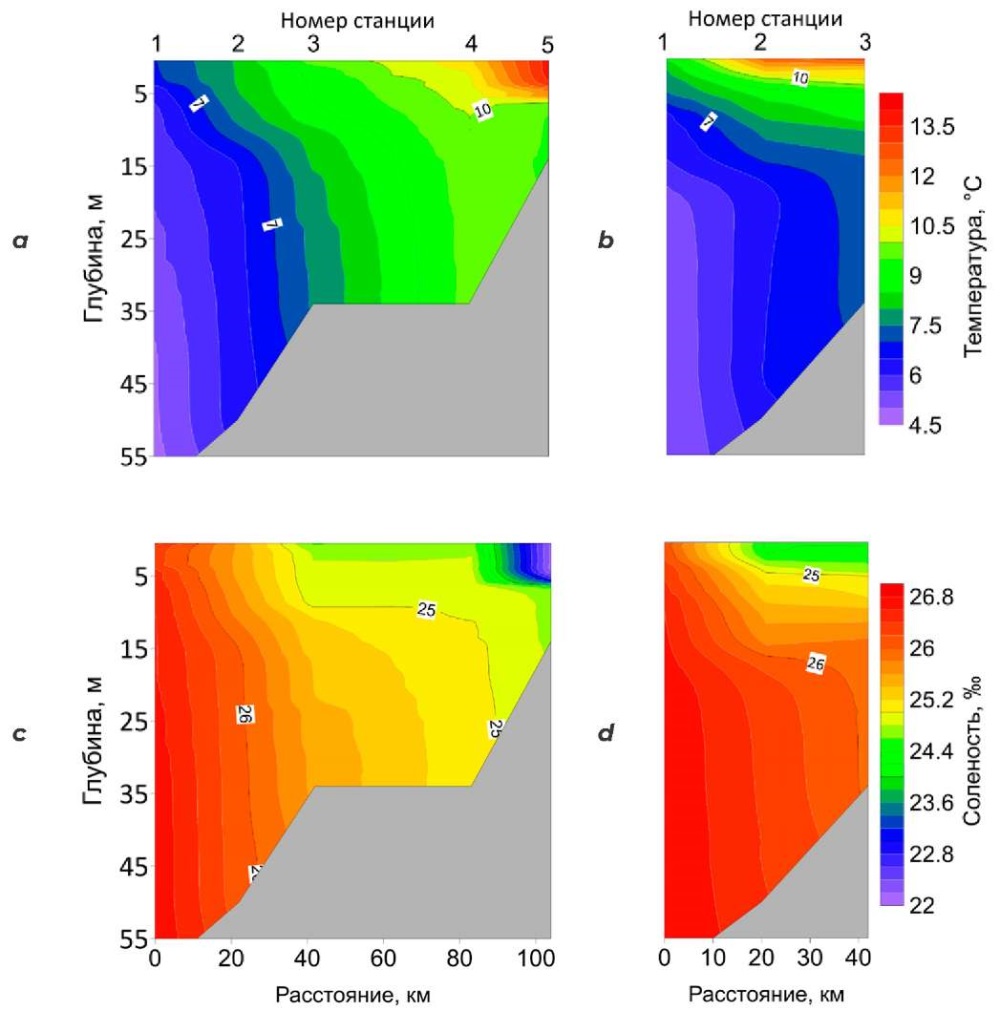

На гидрологическом разрезе, выполнявшемся вдоль оси залива ближе к Лямицкому берегу, в противоположные фазы приливного цикла хорошо прослеживается изменчивость вертикальной структуры вод как по температуре, так и по солености (см. рис. 2). Основной особенностью в обоих случаях является наличие прижатого к поверхности фронтального раздела, отделяющего относительно высокосоленые (более 26 ‰) и прохладные (менее 9 ºС) слабо стратифицированные воды центральной части залива и воды, формирующиеся под влиянием речного стока в южной его части с резко изменяющейся по вертикали соленостью (от 22 до 25 ‰) и температурой (от 13,5 до 6 ºС). Наиболее четко фронтальная зона прослеживается в приповерхностном 7-метровом слое. Горизонтальный градиент солености в области фронта на глубине 2 метра достигает 0,1 ‰/км, температуры — 0.2 ºС/км. В прилив, когда течения направлены на юго-восток и достигают 70–80 см/с (см. рис. 1b), фронтальная зона прослеживается между 4…5 станциями разреза (см. рис. 2a и c). При этом вертикальные градиенты гидрологических полей в области самой южной станции максимальны и достигают на горизонте 4…6 метров около 0,8 ‰/м по солености, и 1,2 ºС/м по температуре. В отлив, когда приливное течение направлено на северо-запад (см. рис. 1 b), фронтальная зона детектировалась между 1…2 станциями разреза (см. рис. 2b и d). При сохранении характеристик горизонтальных градиентов вертикальные градиенты в области стратифицированных вод стали слабее. Максимальные градиенты залегали в слое от 2 до 4 метров и составили около 0,5 ‰/м по солености и 1,1 ºС/м по температуре.

Рис. 2. Вертикальные разрезы в разные приливные фазы (прилив — a, c, отлив — b, d) по температуре (a, c) и солености (b, d)

Fig. 2. Vertical sections in different tidal phases (high tide — a, c, low tide — b, d) by temperature (a, b) and salinity (c, d)

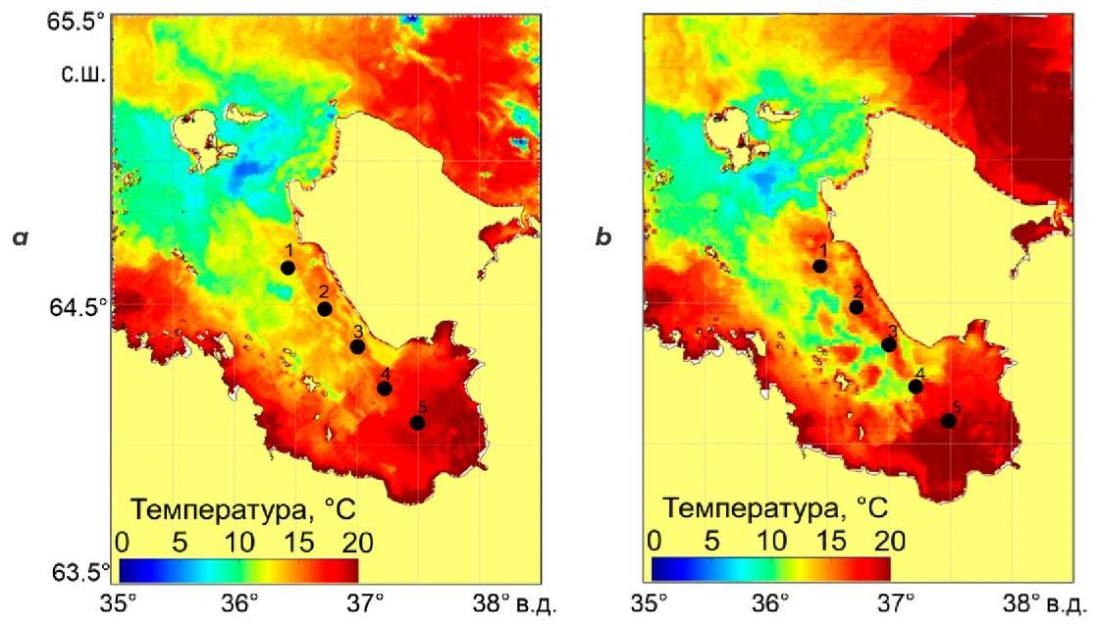

Отметим, что теплые воды, формирующиеся под влиянием речного стока и распространяющиеся по поверхности, при наличии столь хорошо выраженных горизонтальных градиентов должны быть хорошо наблюдаемы на спутниковых снимках температуры поверхности моря (ТПМ). Однако наличие значительных зон мелководий и островов в заливе затрудняет интерпретацию спутниковой информации. Приведем в качестве примера два изображения ТПМ, полученных в начале и конце прилива (см. рис. 3a и b). На обоих изображениях область теплых вод, связанная со стоком реки Онеги, хорошо прослеживается в южной части залива. В северной и центральной частях залива также на обоих снимках прослеживается район пониженных температур. Он ассоциируется с областью вод со слабой стратификацией. При сопоставлении снимков видно, как увеличилась зона, занимаемая холодными водами в центральной части залива, в конце фазы прилива. На рисунке 3a холодные воды находятся в области между 1‑й и 2‑й станциями разреза, а на рисунке 3b — вблизи 4‑й станции. Смещение вдоль оси залива составило около 60 км. Горизонтальный градиент температуры на оси залива составляет около 0,2 ºС/км, что совпадает с приведенными ранее оценками, полученными по контактным данным. Тем не менее на обоих снимках ТПМ присутствуют области теплых вод как у Лямицкого, так и Поморского берегов. Если в относительно глубоководной области у Лямицкого берега она образована влиянием вод, связанных со стоком реки Онега, то у Поморского — влиянием прибрежного мелководья на прогрев и перемешивание вод. Поэтому для пространственной идентификации положения стоковой фронтальной зоны дополнительно требуется привлекать спутниковые снимки в оптическом и радиолокационном диапазоне, где она проявляется в виде характерных вытянутых и выглаженных полос, наблюдаемых у Лямицкого берега и в кутовой части залива. Соответственно только комбинирование разнородных спутниковых данных позволит корректно отразить положение стоковой фронтальной зоны.

Рис. 3. Распределение ТПМ радиометра Suomi NPP/VIIRS за 26.06.2023 [20] в момент начала прилива 11:00 (а) и ближе к его окончанию 14:18 (b). Черные точки — положение станций CTD-зондирования

Fig. 3. Distribution of SST from the Suomi NPP/VIIRS radiometer for 26 June, 2023 [20] at the onset of a high tide at 11:00 (a) and closer to its end at 14:18 (b). Black dots indicate the location of CTD sounding stations

Свидетельства регистрации фронтальной зоны обнаруживаются и в результатах измерений на АБС. Так в точке О_4 (см. рис. 1а) вблизи устья реки Онега на горизонте 1 метр с полуночи до полудня 22 июня температура и соленость практически не менялись, составляя около 10 °С и 23 ‰. Около 3 и 9 часов утра регистрировались короткопериодные колебания с периодом около 20 минут, размах которых по температуре составил около 2 °С, а по солености — 3 ‰. С 13 до 15 часов температура возрастала до 15 °С, а соленость понижалась до 17 ‰. Данные изменения сопровождались сменой прилива на отлив и перестройкой направления приливных течений. Такая изменчивость гидрологических характеристик может свидетельствовать о регистрации движущейся под влиянием прилива фронтальной зоны. Учитывая, что зарегистрированные изменения происходили в отлив, а соленость понижалась, фронтальная зона двигалась по направлению из кутовой части залива.

В точке 4 на горизонте 1 метр в период с полуночи до 02:30 24 июня температура и соленость не изменялись и составляли 10 °С и 25 ‰. Затем на фоне роста приливного течения в фазу отлива произошел резкий скачкообразный подъем температуры до 12 °С и спад солености до 24 ‰. Данное изменение может быть также связано с движением фронтальной зоны по направлению из залива. Затем до 11 утра температура и соленость сохраняли свои значения. После чего регистрировались короткопериодные колебания с периодом около получаса, амплитуда которых по солености и температуре была сопоставима с предшествующим скачкообразным изменением.

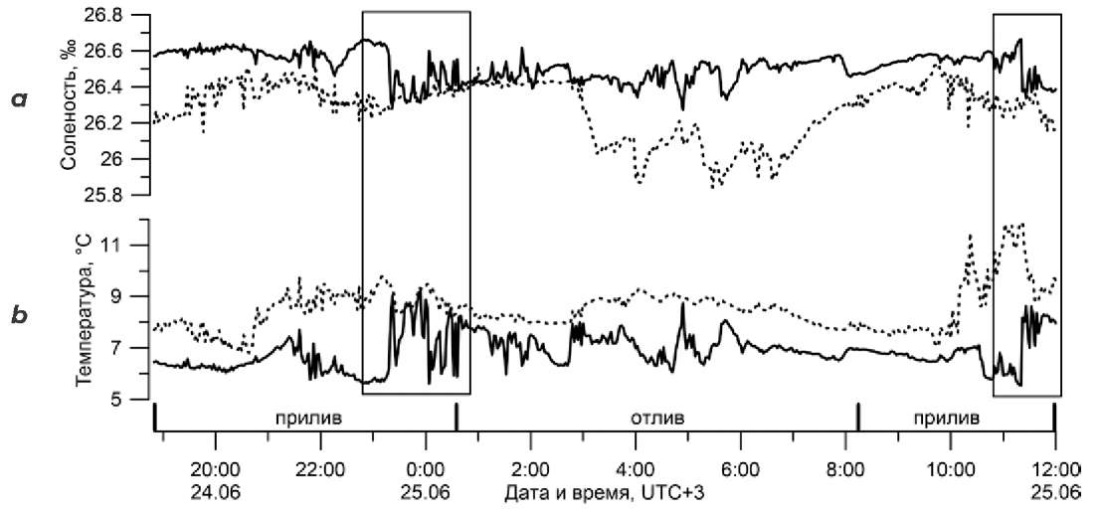

Наиболее выраженная короткопериодная изменчивость была выявлена в точке 1. Запись результатов измерений короткопериодной изменчивости гидрофизических полей в течение приливного цикла в точке 1 представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты измерений гидрологических параметров на АБС в точке 1: солености (a), температуры (b). Прямоугольниками отмечены моменты регистрации КВВ. Пунктирная линия — значения на глубине 1 м, сплошная линия — на глубине 8 м

Fig. 4. Measurements of hydrological parameters at ABS at point 1: salinity (a), temperature (b). Rectangles mark the moments of SIW recording. The dotted line shows the values at a depth of 1 m, the solid line shows the values at a depth of 8 m

На горизонте 8 метров в точке 1 в Онежском заливе около 23 часов 24 июня наблюдается скачкообразное изменение температуры (от 6 до 9 °С) и солености (от 26,6 до 26,2 ‰), за которым следует серия короткопериодных колебаний с периодом около от 6 до 14 минут и размахом колебаний по температуре от 0,7 до 3 °С, а по солености — от 0,08 до 0,3 ‰. Аналогичные по периоду колебания регистрируются и в поверхностном слое на горизонте 1 метр, однако их размах в 2…3 раза меньше, чем на горизонте 8 метров и составляет по температуре от 0,4 до 0,8 °С, а по солености от 0,05 до 0,1 ‰. Скачкообразное изменение гидрологических характеристик и регистрируемые после него короткопериодные колебания происходят в период смены прилива на отлив. Это может указывать на регистрацию движущейся фронтальной зоны, на переднем крае которой распространяются короткопериодные внутренние волны. Аналогичное скачкообразное колебание регистрировалось и около 11:00 25 июня как на горизонте 8 метров, так и на горизонте 1 метр. За скачкообразным колебанием также регистрируются короткопериодные колебания с периодом около 6 минут.

Визуальные наблюдения за поверхностью моря показали изменение цвета морской воды, наличие тонких полос водорослей и пены, а также чередующиеся дугообразные выглаженные и взволнованные полосы, по-видимому, являющиеся поверхностными проявлениями КВВ. Это послужило мотивацией для анализа спутниковых радиолокационных и оптических спутниковых снимков. Положения лидирующих гребней проявлений КВВ по данным спутниковых снимков показано на рисунке 5a. Фотография поверхностных проявлений КВВ на передней кромке фронта, проявляющейся в виде тонкой полосы водорослей, показана на рисунке 5b.

Рис. 5. Композитная карта положений лидирующих гребней проявлений КВВ (сплошные кривые), выявленных по оптическим и радиолокационным изображениям с 21 по 29 июня, а также среднего положения фронтальной линии в фазу прилива (пунктирная кривая), выявленного по данным оптических изображений за 22, 24 и 29 июня (а), фотография проявления КВВ на передней кромке фронта (из архива О.А. Атаджановой) от 24 июня 23:22 (b), фрагмент изображения в зеленом канале спутника Sentinel 2B [17] от 22 июня 12:05 (c), демонстрирующий распространение КВВ от фронтальной зоны

Fig. 5. Composite map of the positions of the leading ridges of SIW manifestations (solid curves), identified from optical and radar images from June 21 to 29, as well as the average position of the frontal line in the high tide phase (dotted curve), identified from optical images on June 22, 24, and 29 (a), a photograph of SIW manifestation on the leading edge of the front (from the archive of O.A. Atadzhanova) from June 24, 23:22 (b), a fragment of the image in the green channel of the Sentinel 2B [17] from June 22, 12:05 (c), demonstrating the spread of SIW from the frontal zone

На 6 радиолокационных и оптических спутниковых изображениях было выявлено 86 поверхностных проявлений КВВ. Они сконцентрированы у Лямицкого берега и в кутовой части Онежского залива. Пакеты проявлений КВВ содержали от 2 до 25 волн. Длина дуги лидирующего гребня проявлений варьировалась от 2 до 9 км, а длина волны — от 30 до 350 метров. Стоит отметить, что на РЛИ в режиме съемки EW с разрешением 40 метров не было зарегистрировано проявлений КВВ в исследуемом районе. Лишь отдельные крупные проявления регистрировались на границе залива.

Большинство проявлений КВВ находились поблизости от фронтальной линии, выявленной по данным изображений в видимом диапазоне, и имели направление распространения от фронтальной линии к берегу. Пример регистрации проявлений КВВ вблизи фронтальной линии показан на рисунке 5с. На данном фрагменте фронтальная линия выделяется как граница более темных и светлых вод, очерченная тонкими полосами водорослей. От данной линии на северо-восток распространяются проявления КВВ. На РЛИ проявления фронтальной зоны не регистрировались.

На изображении в видимом диапазоне от 24 июня в 12:01 вблизи точки 1, где около полуночи 25 июня были зарегистрированы КВВ, на передней кромке фронта по измерениям на АБС и визуальным наблюдениям также регистрируются проявления КВВ вблизи фронтальной линии. Длина их гребней составляет около 7 км, длина волны — около 160 метров. Фазовая скорость внутренних волн, рассчитанная по дисперсионному соотношению для двухслойной среды с использованием данных CTD-зондирования перед АБС в точке 1, составляет 0,2 м/с. С учетом среднего периода КВВ в 12 минут длина волны составляет 150 метров, что хорошо согласуется с результатами спутниковых наблюдений.

Обсуждение и выводы

Спутниковые данные о ТПМ позволяют проследить путь теплых поверхностных вод из дельты реки Онеги на север, а совпадение их границы с характерными проявлениями других спутниковых данных позволяет идентифицировать пространственное положение фронтальной зоны. Совместный анализ спутниковых снимков показывает, что стоковый фронт является неустойчивым и на его границе генерируются волновые возмущения (хорошо видны на РЛ и оптических изображениях). Отмечены малые пространственные размеры проявлений, регистрируемых в области фронтальной зоны. Их длина составляет от 30 до 200 метров, а длина лидирующего гребня не превышает 9 км. Это, по-видимому, объясняет редкую регистрацию проявлений КВВ в Онежском заливе по данным прошлых исследований, использовавших радиолокационные изображения с более низким пространственным разрешением. Использование в данной работе высокоразрешающих оптических и радиолокационных снимков позволило продемонстрировать широкое распространение проявлений КВВ в Онежском заливе.

Результаты комплексного эксперимента показывают, что под влиянием прилива в Онежском заливе вблизи Лямицкого берега в области стоковой фронтальной зоны отмечается резкое изменение вертикальной структуры вод, но при этом основной вклад в изменчивость термохалинных характеристик вод оказывают короткопериодные колебания, ассоциируемые с КВВ, распространяющиеся в приповерхностном тонком пикноклине. Около стоковой фронтальной зоны в конце июня (в период ее максимальной интенсификации) КВВ наблюдаются каждый приливной цикл, их высота сопоставима с толщиной верхнего квазиоднородного слоя, средние длины составляют около 150 метров, а периоды колебаний лежат в диапазоне 5–20 мин.

Комплексное сочетание высокоразрешающих оптических и радиолокационных спутниковых данных позволило эффективно анализировать приливную и короткопериодную (субприливную, согласно терминологии из [6]) динамику в рассматриваемом регионе, что имеет большое значение для понимания общих закономерностей развития гидродинамических процессов на акватории приливного моря. Полученные результаты подчеркивают необходимость применения для анализа локальной короткопериодной изменчивости гидрофизических полей данных высокого разрешения современных дистанционных наблюдений.

Вклад авторов

Зимин Алексей Вадимович — разработка идеи и структуры статьи, написание рукописи статьи;

Атаджанова Ольга Алишеровна — разработка идеи статьи, проведение экспедиционных измерений, техническое редактирование и подготовка текста статьи к печати, подготовка иллюстративного материала;

Свергун Егор Игоревич — разработка идеи статьи, проведение экспедиционных измерений, анализ спутниковых данных, подготовка иллюстративного материала, написание разделов рукописи статьи;

Коник Александр Александрович — анализ спутниковых данных, подготовка иллюстративного материала.

Author contribution statement

Aleksey V. Zimin — research conceptualization and article structure, writing the manuscript;

Oksana A. Atadzhanova — research conceptualization, conducting measurements, article revision and preparation for publication, preparation of illustrative material;

Egor I. Svergun — research conceptualization, conducting measurements, analysis of satellite data, preparing illustrative material, writing sections of the manuscript;

Alexander A. Konik — analysis of satellite data, preparation of illustrative material.

Благодарности

Измерения в Белом море выполнены в рамках госзадания «Комплексные исследования Белого моря и водосбора в интересах развития Арктической зоны РФ» FMEN-2021-0004 (ИВПС КарНЦ РАН). Обработка результатов измерений выполнена в рамках госзадания «Явления переноса, вихревые и волновые процессы, биогеохимические циклы и геофизические пограничные слои в Мировом океане: физико-математическое моделирование и экспериментальные исследования структурных и энергетических характеристик» FMWE-2024-0028 (ИО РАН).

Acknowledgements

Measurements in the White Sea were carried out as part of the stage assignment “Integrated studies of the White Sea and watershed in the interests of development of the Arctic zone of the Russian Federation” FMEN-2021-0004 (IWPS Karelian Research Center RAS). Processing of measurement results was carried out as part of the stage assignment “Transport phenomena, vortex and wave processes, biogeochemical cycles and geophysical boundary layers in the World Ocean: physical and mathematical modeling and experimental studies of structural and energy characteristics” FMWE-2024-0028 (IO RAS).

Список литературы

1. Филатов Н.Н. Тержевик А.Ю. Белое море и его водосбор под влиянием климатических и антропогенных факторов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН; 2007.

2. Жила И.М., Алюшинская Н.М., ред. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 3. Северный край. Ленинград: Гидрометеоиздат; 1974.

3. Глуховский Б.Х., ред. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 2. Белое море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия. Ленинград: Гидрометеоиздат; 1991.

4. Зимин А.В., Толстиков А.В. Структура и изменчивость основных фронтальных зон в Белом море в теплый сезон 2010 года. Труды КарНЦ РАН. 2019;(3):5–15. https://doi.org/10.17076/lim891

5. Романенков Д.А., Зимин А.В., Родионов А.А., Атаджанова О.А., Козлов И.Е. Изменчивость фронтальных разделов и особенности мезомасштабной динамики вод Белого моря. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2016;9(1):59–72

6. Зимин А.В. Субприливные процессы и явления в Белом море. Москва: ГЕОС; 2018.

7. Пантюлин А.Н. Структура и динамика водного тела Белого моря. Динамика, структура и водные массы. В: Система Белого моря. Т. II. Водная толща и взаимодействующая с ней атмосфера, криосфера, речной сток и биосфера. Москва: Научный мир; 2012, с. 309–379.

8. Зимин А.В. Закономерности субмезомасштабных процессов и явлений в Белом море. Ученые записки РГГМУ. 2016;(44):104–120.

9. Jackson C.R., da Silva J.C.B., Jeans G. The generation of nonlinear internal waves. Oceanography. 2012;25(2):108–123. https://doi.org/10.5670/oceanog.2012.46

10. Lavrova, O.Y., Mityagina, M.I. & Sabinin, K.D. Study of internal wave generation and propagation features in non-tidal seas based on satellite synthetic aperture radar data. Doklady Earth Sciences. 2011;436:165–169. https://doi.org/10.1134/S1028334X11010272

11. Osadchiev A., Sedakov R., Gordey A., Barymova A. Internal waves as a source of concentric rings within small river plumes. Remote Sensing. 2021;13(21):4275. https://doi.org/10.3390/rs13214275

12. Каган Б.А., Тимофеев А.А. Динамика и энергетика поверхностных и внутренних полусуточных приливов в Белом море. Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2005;41(4):550–566.

13. Kozlov I.E., Atadzhanova O.A., Zimin A.V. Internal Solitary Waves in the White Sea: Hot-Spots, Structure, and Kinematics from Multi-Sensor Observations. Remote Sens. 2022;(14):4948. https://doi.org/10.3390/rs14194948

14. Tidal model Arc2kmTM [internet]. Available at: https://www.esr.org/research/polar-tidemodels/list-of-polar-tide-models/arc2kmtm/ (accessed 05 October 2024).

15. Коняев К.В., Сабинин К.Д. Волны внутри океана. Ленинград: Гидрометеоиздат; 1992.

16. ASF. Data Search [internet]. Available at: https://search.asf.alaska.edu/#/ (accessed 05 October 2024).

17. Sentinel Hub EO Browser [internet]. Available at: https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ (accessed 05 October 2024).

18. Robinson I.S. Discovering the Ocean from Space. The Unique Applications of Satellite Oceanography. London: Springer; 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68322-3

19. Лаврова О.Ю., Костяной А.Г., Лебедев С.А., Митягина М.И., Гинзбург А.И., Шеремет Н.А. Комплексный спутниковый мониторинг морей России. Москва: ИКИ РАН; 2011.

20. Ocean Color [internet]. Available at: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (accessed 05 October 2024).

Об авторах

A. В. ЗиминРоссия

Зимин Алексей Вадимович — доктор географических наук, ведущий научный сотрудник

Петрозаводск

Web of Science ID: C-5885-2014,

Scopus ID: 55032301400,

РИНЦ ID: 124451

О. А. Атаджанова

Россия

Атаджанова Оксана Алишеровна — кандидат географических наук, старший научный сотрудник

Москва

Web of Science ID: R-7835-2018,

Scopus ID: 57188718743,

РИНЦ ID: 846708

Е. И. Свергун

Россия

Свергун Егор Игоревич — кандидат географических наук, научный сотрудник

Москва

Web of Science ID: AAC-7289-2020,

Scopus ID: 57195066881,

РИНЦ ID: 924980

А. А. Коник

Россия

Коник Александр Александрович — кандидат географических наук, научный сотрудник

Москва

Web of Science ID: AAB-7195-2020,

Scopus ID: 57203864647,

РИНЦ ID: 950834

Рецензия

Для цитирования:

Зимин A.В., Атаджанова О.А., Свергун Е.И., Коник А.А. Изменчивость гидрофизических полей под влиянием прилива в области стокового фронта в Онежском заливе Белого моря по данным наблюдений, выполненных в июне 2023 года. Арктика и инновации. 2024;2(4):17-29. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-17-29

For citation:

Zimin A.V., Atadzhanova O.A., Svergun E.I., Konik А.А. Variability of hydrophysical fields under the influence of tides in the river plume frontal zone of the Onega Bay of the White Sea according to a study conducted in June 2023. Arctic and Innovations. 2024;2(4):17-29. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-17-29