Перейти к:

Воздействия ремонтного дноуглубления на природную среду в порту Сабетта (Обская губа) и компенсация их негативных эффектов

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-30-42

Аннотация

В статье дается оценка возможных последствий воздействия на водные биологические ресурсы и природную среду Обской губы вследствие регулярного ремонтного дноуглубления («дреджинга») в морском порту Сабетта. Определяется объем затрат на природоохранные мероприятия и компенсационные выплаты. В качестве восстановительного мероприятия для компенсации ущерба ихтиофауне предлагается искусственное воспроизводство молоди особо ценных видов рыб (пеляди, сибирского осетра и муксуна) с последующим выпуском в водные объекты Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Ключевые слова

Для цитирования:

Али А.А., Жигульский В.А., Шилин З.Б., Леонтьева Е.О. Воздействия ремонтного дноуглубления на природную среду в порту Сабетта (Обская губа) и компенсация их негативных эффектов. Арктика и инновации. 2024;2(4):30-42. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-30-42

For citation:

Ali A.A., Zhigulsky V.A., Shilin М.B., Leonteva E.O. Environmental consequences of maintenance dredging in the port of Sabetta (Gulf of Ob) and compensation measures. Arctic and Innovations. 2024;2(4):30-42. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-30-42

Введение

В связи с возрастанием в условиях глобального потепления роли Северного морского пути (СМП) в России набирает обороты процесс наращивания мощностей морских портов (МП) на севере страны [1]. Важным компонентом этого процесса является строительство в Обской губе МП Сабетта, предназначенного для обеспечения транспортировки по СМП углеводородов, добываемых на полуострове Ямал. МП Сабетта представляет собой ультрасовременный морской портовый комплекс, ориентированный на обслуживание нефтегазовой промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО ) Российской Федерации.

Проектом строительства МП Сабетта предусмотрено регулярное проведение ремонтного дноуглубления («дреджинга») для обеспечения актуальных навигационных глубин в подходных каналах и в порту у причалов, что обусловлено большим объемом наносов, транспортируемых Обью и способствующих заилению и, соответственно, обмелению припортовых акваторий.

Известно, что дреджинг при всей необходимости его проведения может вызвать негативные стрессовые воздействия на водные биоресурсы, прежде всего на рыбу и бентос, но также и на планктон [2–5]. Этим объясняется необходимость постоянного экологического контроля дреджинговых операций, определения размеров возможного ущерба и разработки постоянно проводимых компенсационных мероприятий, снижающих негативные эффекты и способствующих восстановлению биоресурсов. В настоящей статье дается оценка возможных воздействий на водные биоресурсы от проведения ремонтного дноуглубления в МП Сабетта в период с 2018 по 2027 г. и определяется объем затрат на природоохранные мероприятия и компенсационные выплаты.

Общая характеристика морского порта Сабетта

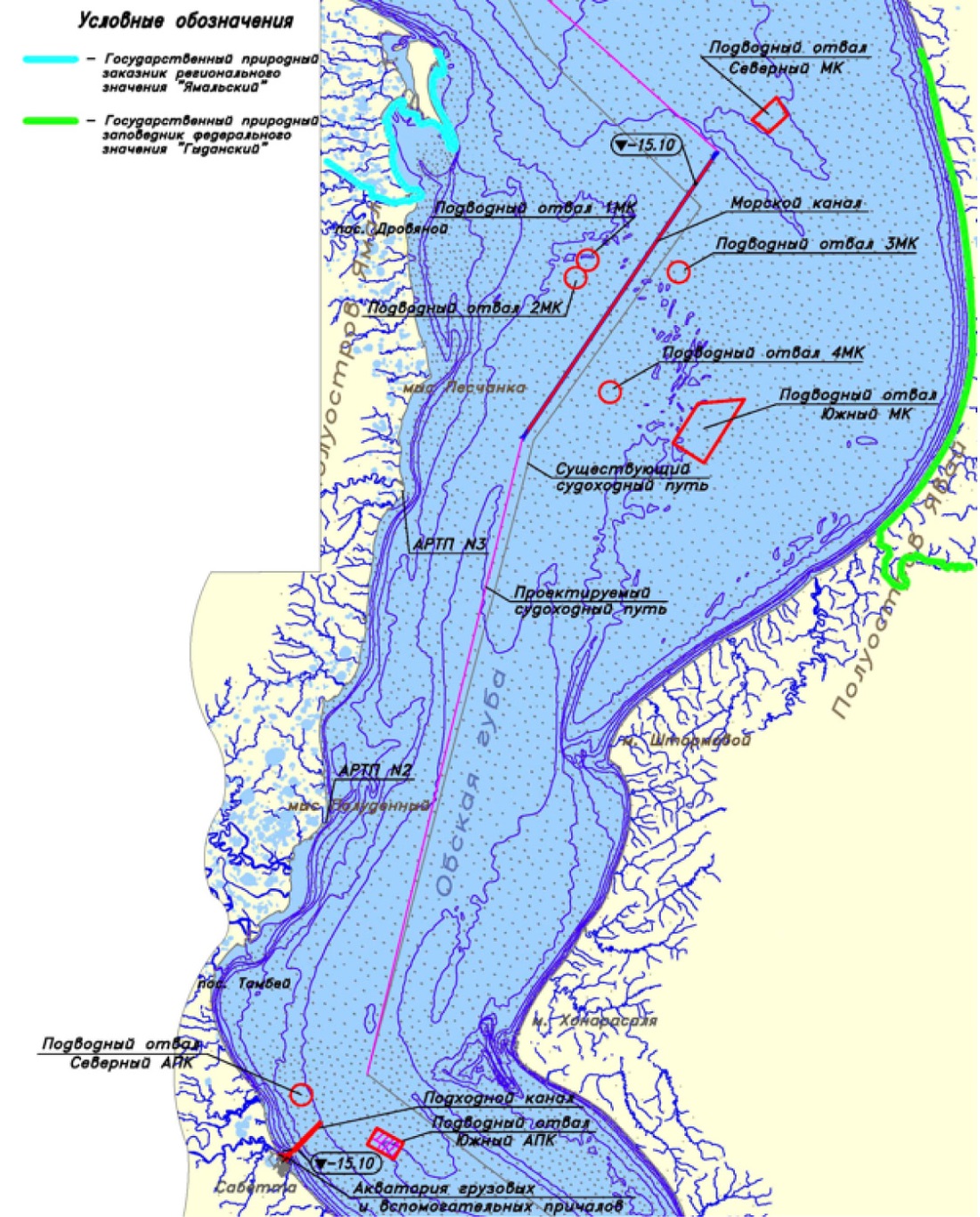

МП Сабетта — основной компонент транспортной отрасли проекта «Ямал СПГ», созданный с целью перевалки углеводородного сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и поставок сжиженного природного газа (СПГ) через СМП в страны Западной Европы, Китая, Северной и Южной Америки [2][3]. В настоящее время, в условиях действия антироссийских санкций, основным заказчиком поставок углеводородного сырья из МП Сабетта является Китайская Народная Республика. Порт расположен в арктической зоне ЯНАО , в северной части Обской губы Карского моря у восточного побережья полуострова Ямал (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема расположения морского порта Сабетта в Обской губе и близлежащих газовых месторождений на п-ове Ямал

Fig. 1. Location map of the Sabetta seaport in the Gulf of Ob and nearby gas fields on the Yamal Peninsula

Строительство порта и завода по производству СПГ на Южно-Тамбейском месторождении было начато в 2012 г. В 2012–2013 гг. были созданы технологический канал длиной 3,9 км, шириной 240 м, глубиной 12,4 м и акватории вспомогательных причалов. Первые грузовые суда танкерного типа порт принял уже в 2013 г. Предполагается, что его грузооборот в условиях действующих санкций составит 16,5 млн т СПГ и до 1,35 млн т газового конденсата (ГК) в год с возможностью в перспективе (после снятия санкций) увеличения перевалки СПГ до 25 млн, ГК — до 2,2 млн т в год, нефти — до 3,5 млн т в год [2][3][5].

Для прохождения по Обской губе и предпортовым акваториям МП Сабетта судов танкерного типа запроектирован рекомендованный путь с двумя каналами: морским и подходным (рис. 2). Режим работы порта — круглогодичный, чему способствует в том числе потепление климата. Это придает проекту долгосрочную экономическую стабильность и устойчивость.

Рис. 2. Схема расположения акватории порта, подходного канала и подводных отвалов грунтов дноуглубления [2]

Fig. 2. Location scheme of the port water area, approach channel and underwater dredging spoil dumps [2]

Описание района исследования и водных биологических сообществ

Обская губа представляет собой крупнейший арктический эстуарий, вытянутый в меридиональном направлении, длиной почти 800 км, шириной от 30 до 90 км. Глубина на большей части акватории — от 10 до 15 м. В эстуарии происходит активное контактирование и перемешивание пресной речной и соленой морской вод. В южной части губы фактически существуют речные условия, а в северной — морские. Это позволяет считать Обскую губу одним из крупнейших солоноватоводных водоемов земной гидросферы, характеризующимся, с одной стороны, высоким уровнем биологической продуктивности, а с другой — уязвимостью к антропогенным воздействиям.

Суммарные течения в губе формируются в результате взаимодействия постоянных, приливных и ветровых течений. Постоянные течения образуются за счет мощного стока Оби и направлены на север, в Карское море. Расчетная скорость течения для морского канала составляет 0,78 м/с [2].

Дно губы — однородное, выровненное благодаря постоянно действующему потоку вод Оби. Глубины на акватории порта колеблются от 9 до 20 м. В припортовом районе широко распространены процессы ледовой экзарации. Борозды ледового выпахивания глубиной до 1,3 м отмечены на протяжении всей северной части губы, где покрывают более 30 % поверхности дна [2][6]. Это свидетельствует о том, что бентосные сообщества испытывают постоянный стресс природного (не антропогенного!) происхождения и существуют в условиях, близких к экстремальным.

Наносы в морском канале, на борьбу с которыми и направлен ремонтный дреджинг, обусловлены твердым стоком рек (прежде всего, естественно, Оби), приливами и штормовыми явлениями и представлены в основном глинистыми илами. Основное перемещение наносов в районе ремонтного дноуглубления, осуществляемого в МП Сабетта, происходит в южном направлении, что говорит о первостепенном значении приливо-отливных явлений в губе как природного экологического фактора.

Обская губа является важнейшим рыбохозяйственным водоемом не только ЯНАО , но и всей российской Арктики. Рыбные запасы губы насчитывают до 15 тыс. т годового вылова ихтиомассы [6][7]. Ихтиофауна представлена пресноводным и солоноватоводным комплексами, которые включают в себя в совокупности около 40 видов рыб. Важное промысловое значение имеют 15 видов (все пресноводные): нельма, ряпушка, пелядь, чир, сиг-пыжьян, муксун, омуль, корюшка, щука, язь, ерш, налим, сибирская плотва, сибирский елец и окунь [6][8]. Для района МП Сабетта наиболее характерны разнообразные и многочисленные сиговые: нельма, сибирская ряпушка, тугун, арктический омуль, пелядь, чир, пыжьян, муксун. Из проходных рыб, совершающих по акватории губы нерестовые миграции, могут быть встречены представители осетровых (сибирский осетр, стерлядь) и лососевых (арктический голец).

На припортовых участках губы нерестилища ценных видов рыб отсутствуют, о чем свидетельствует отсутствие икры, личинок и молоди рыб в отобранных ихтиопланктонных пробах. Обследованная акватория используется рыбами преимущественно в качестве нагульной. Кормовую базу рыб формируют фито-, зоопланктон и бентос.

Фитопланктон, представленный более чем 80 таксонами (рангом ниже рода), обеспечивает производство первичной продукции, которая затем перерабатывается зоопланктоном и бентосом в биомассу, служащую кормом для рыб. В районе фактически отсутствуют рыбы-фитопланктофаги, и поэтому непосредственно биомасса фитопланктона рыбами не используется.

Зоопланктон в акваториях порта, подходного и морского каналов в летне-осенний период насчитывает до 63 видов и разновидностей, среди которых преобладают коловратки, веслоногие и ветвистоусые рачки [6][9] — важные компоненты кормовой базы рыб-планктофагов. Среднесезонное значение численности зоопланктона на акватории порта — 9890 экз./м³, биомассы — 0,167 г/м³.

Бентос в районе ремонтного дноуглубления в летний период представлен приапулидами, многощетинковыми и малощетинковыми червями, брюхоногими и двустворчатыми моллюсками, морскими пауками и высшими раками — всего до 19 видов и таксонов более высокого ранга. В акваториях морского порта, подходного канала и морского канала наибольшей частотой встречаемости характеризуются олигохеты (80–85 %), полихеты (65–80 %), амфиподы (70 %), приапулиды (55–65 %) и кумовые раки (60 %). Реликтовая фауна ракообразных представлена мизидами (20 экз./м²), равноногими (20 экз./м²) и амфиподами (20 экз./м²). Среднемноголетняя биомасса зообентоса на акватории морского порта и подходного канала — 9,48 г/м², на акватории морского канала — 16,45 г/м². Все представители местного бентоса являются важными кормовыми объектами для рыб-бентофагов.

Описание планируемых работ и возможных экологических последствий

Ремонтное дноуглубление в МП Сабетта с учетом проблемы наносов необходимо выполнять ежегодно в период 2018–2027 гг. для поддержания проектной отметки глубин «минус 15,1 м БС». Выемке подлежит, преимущественно, ил глинистый I группы по трудности разработки. Общая величина объема ежегодного дноуглубления — 2554,4 тыс. м³, в том числе: на акватории вспомогательных причалов — 280 294,3 м³; на акватории грузовых причалов — 695 447,2 м³; в подходном канале — 1 578 670,0 м³. Всего для восстановления постоянных глубин на акватории при максимальной прогнозируемой заносимости необходимо извлечь 695,4 тыс. м³ донного грунта. Грунты, извлеченные в результате ремонтного дноуглубления, будут вывозиться на подводные отвалы 1МК–4МК, Северный МК, Южный МК, Северный ПК и Южный ПК (рис. 2). Дноуглубительные работы будут производиться в период отсутствия льда. В настоящее время этот период составляет 2,5 месяца, но, предположительно, будет увеличиваться в связи с потеплением климата.

Экологические последствия от ремонтного дноуглубления количественно могут быть выражены в виде ущербов окружающей водной среде в результате обратимой и необратимой дестабилизации экологического равновесия в водной экосистеме, приводящей к снижению общей биологической продуктивности, и в частности рыбных запасов. Основными стрессовыми факторами для водных биологических сообществ при ремонтном дноуглублении являются увеличение концентрации механической взвеси в водной толще и нарушение структуры дна.

Добавочные к естественному фону концентрации взвеси до 1 мг/л обычно не вызывают негативные воздействия на биоту, так как находятся в пределах естественных колебаний фона. Негативные реакции у гидробионтов возникают начиная с 20–30 мг/л содержания взвеси в воде при хроническом воздействии. При концентрациях взвеси 100–1000 и более 1000 мг/л у гидробионтов отмечаются сублетальные и летальные эффекты [4–6][9].

Механическое повреждение структуры дна при выемке и последующем складировании донного грунта вызывает разрушение биотопов бентосных организмов и сопровождается частичной или полной гибелью бентоса. Негативное воздействие на донных беспозвоночных увеличивается за счет того, что большая их часть ведет малоподвижный образ жизни и, в отличие от рыб, не может покинуть неблагоприятный участок. Степень воздействия на бентос зависит от продолжительности действия стрессового фактора и времени, необходимого для восстановления донных сообществ. Формирование и заселение нового биотопа идет достаточно медленно, в условиях Арктики — не менее трех лет [4–6][9].

Площади участков ремонтного дноуглубления в рассматриваемом районе и районов размещения извлеченного грунта составят: для морского канала — 1776,2 га; для подходного канала — 321,1 га; для акватории порта — 187,56 га.

Характеристики зон повышенной мутности при извлечении грунта и сбросе его в подводный отвал приняты по данным моделирования и приведены в таблице 1.

Таблица 1. Интегральные объемы воды и площади заиления в зоне воздействия на акваторию при проведении ремонтных дноуглубительных работ в районе морского порта Сабетта

Table 1. Integral water volumes and siltation areas in the zone of impact on the water area during maintenance dredging in the Sabetta seaport area

Участки проведения работ | Объемы воды в зоне воздействия, м³ | Площади зоны воздействия донных отложений (взвеси), м² | ||

концентрации свыше 20 мг/л | концентрации свыше 100 мг/л | толщина слоя осадков более 1 см | толщина слоя осадков более 5 см | |

Дноуглубление морского канала | 86 181 824 | 44 613 592 | 52 500 000 | 30 600 000 |

Дноуглубление подходного канала | 8 386 362 | 3 500 000 | 9 400 000 | 5 200 000 |

Дноуглубление акватории порта | 14 312 800 | 7 387 040 | 2 226 880 | 2 047 040 |

Сброс грунта на отвал 1 МК | 17 727 276 | 15 227 277 | 7 050 000 | 4 500 000 |

Сброс грунта на отвал 2 МК | 13 750 000 | 13 045 454 | 5 400 000 | 4 200 000 |

Сброс грунта на отвал 3 МК | 13 750 000 | 13 045 454 | 5 400 000 | 4 200 000 |

Сброс грунта на отвал 4 МК | 15 159 095 | 14 431 822 | 5 400 000 | 4 500 000 |

Сброс грунта на отвал Северный МК | 62 909 040 | 24 659 082 | 20 100 000 | 14 550 000 |

Сброс грунта на отвал Южный МК | 117 749 688 | 113 636 064 | 38 100 000 | 0 |

Сброс грунта на отвал Северный ПК | 17 386 368 | 9 136 365 | 9 200 000 | 6 200 000 |

Сброс грунта на отвал Южный ПК | 65 59 152 | 24 54 540 | 23 00 000 | 9 400 000 |

В связи с тем что в результате запланированного ремонтного дноуглубления образование новых подводных техногенных ландшафтов не планируется, негативное воздействие на водные биологические ресурсы будет иметь временный характер.

Временный ущерб зоопланктону будет причинен гибелью организмов («планктонов») в зоне повышенной мутности воды, распространяющейся от участка работ на прилегающую припортовую акваторию, при проведении дноуглубления и сбросе грунта на подводные отвалы. Принимая во внимание низкую величину природной мутности воды в рассматриваемом районе, в расчете для всех видов работ учитываются объемы воды, в которых концентрация взвеси превысит уже 20 мг/л. Для зоопланктона принимаются средние пороги летальности 50 % при концентрациях взвеси в пределах 20–100 мг/л и 100% — при концентрациях свыше 100 мг/л. Объем забираемой землесосом воды (вместе с грунтом) при дноуглублении морского канала составит 37,729892 млн м³; при дноуглублении подходного канала — 1578,67 тыс. м³; при дноуглублении акватории морского порта — 5358,267 тыс. м³.

Площадь гибели зообентоса при механическом нарушении дна в период работы дноуглубительной техники составит: на морском канале — 1776,22 га, на подходном канале — 321,1 га, на акваториях порта — 187,56 га. Кроме того, определенная часть сопредельных бентосных поселений пострадает от засыпания оседающей взвесью. В качестве критических для организмов бентоса приняты значения слоя отложений 1–5 см (50 % гибели бентоса) и более 5 см (100 % гибели бентоса). Согласно выполненному авторами настоящей статьи моделированию распространения дополнительной мутности от проведения дноуглубительных работ установлено, что площадь зоны донных отложений с толщиной слоя осадков более 5 см полностью включит в себя площади участков работ, механически повреждаемых дноуглубительной техникой.

Расчет ущерба водным биоресурсам

В соответствии с действующей Методикой исчисления размера вреда водным биоресурсам (Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 г. № 1166 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам») расчет ущерба сделан по категории «временный». В связи с отсутствием в Обской губе рыб-фитопланктофагов расчет потерь водных биоресурсов от гибели фитопланктона не производился.

Расчет ущерба по снижению продуктивности и гибели зоопланктона

Определение размера ущерба водным биоресурсам от снижения продуктивности и гибели зоопланктона производится по формуле (1):

N = B × (1 + P/B) × W × KЕ × (K3/100) × d × 10-3, (1)

где:

N — потери водных биоресурсов, кг или т;

B — средняя многолетняя для данного сезона величина общей биомассы кормовых планктонных организмов (для акватории порта — 0,167 г/м³; для морского канала — 0,187 г/м³);

P/B — коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в их продукцию, для зоопланктона исследуемого района = 2,9;

d — степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего их количества, в данном случае — отношение величины теряемой биомассы к величине исходной биомассы, в долях единицы (1 и 0,5);

W — объем воды в зоне воздействия, в котором прогнозируется гибель кормовых планктонных организмов: для морского канала при d = 1 равен 276 388 637 м³ и при d = 0,5 равен 88 568 178 м³, для морского порта и подходного канала при d = 1 равен 50 336 212 м³ и при d = 0,5 равен 62 266 737 м³;

KЕ — коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной пищи, используемая организмом на формирование массы своего тела), для зоопланктона исследуемого района = 0,125;

K3 — средний для данной экосистемы (района) и сезона года коэффициент (доля) использования кормовой базы (50 %);

10-3 — показатель перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны.

В результате расчета ущерб от гибели зоопланктона от проведения ремонтного дноуглубления за 1 год по морскому каналу определен величиной 14,6 т; по подходному каналу и акватории порта — 3,3 т. Всего прогнозируемые потери по зоопланктону от ремонтного дноуглубления за 1 год составят ≈ 17,9 т, а за 10 лет ≈ 179 т.

Расчет ущерба от гибели зообентоса

Определение ущерба водным биоресурсам от гибели бентоса производится по формуле (2):

N = B × (1 + P/B) × S × KE × (K3 / 100) × d × Θ × 10-3, (2)

где:

N — потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т;

B — показатели среднемноголетней биомассы зообентоса: на акваториях морского порта и подходного канала — 9,48 г/м², на акватории морского канала — 16,45 г/м²;

P/B — коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в их продукцию: для порта и подходного канала — 3,9, для морского канала — 3;

d — степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего их количества, в данном случае — отношение величины теряемой биомассы к величине исходной биомассы, в долях единицы (1 и 0,5);

S — площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов бентоса: для морского канала при d = 1 равна 62 550 000 м² и при d = 0,5 равна 71 400 000 м², для акваторий порта и подходного канала при d = 1 равна 22 847 040 м² и при d = 0,5 равна 21 179 840 м²;

KЕ — коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной пищи, используемая организмом на формирование массы своего тела), для рассматриваемого района равен 0,166;

K3 — средний для данной экосистемы (района) и сезона года коэффициент (доля) использования кормовой базы (50 %);

10-3 — показатель перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны.

Θ — величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного воздействия намечаемой деятельности и восстановления до исходного состояния водных биоресурсов (численность, биомасса), определяемая согласно формуле 3:

Θ = T + ∑KБ(t = i) , (3)

где:

Θ — величина повышающего коэффициента, в долях;

T — показатель длительности негативного воздействия, в течение которого не происходит восстановление водных биоресурсов (определяется в долях года, принятого за единицу, как отношение сут./365);

∑KБ(t = i) — коэффициент длительности восстановления водных биоресурсов, определяемых как Кt = i= 0,5i. Длительность восстановления (i лет) с момента прекращения воздействия для планктонных кормовых организмов составляет 1 год, для бентосных кормовых организмов — 3 года.

Расчет от потерь зообентоса выполнен для 1-го года ведения работ и для 2-го и последующих в связи с тем, что «Методика исчисления размера вреда водным биоресурсам» предписывает принимать «условное время» восстановления сообществ зообентоса после окончания негативного воздействия гидротехнических работ равным 3 годам. Используя простейшую линейную модель восстановления биомассы бентоса до исходного значения за указанный период, следует принять, что за один год она достигнет 33 % исходной. Следовательно, для 2-го и каждого из последующих лет ведения работ в качестве исходной биомассы к моменту их начала исходная биомасса бентоса должна приниматься равной 33 % от таковой на момент начала работ 1-го года.

Величина повышающего коэффициента рассчитана с учетом периода проведения работ (75 дней) и периода восстановления бентоса — в течение оставшихся 290 дней, и составит Ɵ = (75/365 + 0,5 × 290/365) = 0,6.

Период восстановления зообентоса после окончания негативного воздействия, равный для рассматриваемого района 3 годам, при определении повышающего коэффициента не подлежит учету в связи с тем, что воздействие ремонтного дноуглубления не прекратится через 10 лет, предусмотренных в рамках настоящего проекта, а будет продолжаться в течение всего периода эксплуатации порта. Следовательно, полное восстановление бентосных сообществ на участках дноуглубления до исходного состояния к 2027 г. не произойдет.

Ущерб от гибели зообентоса в морском канале в 1‑й год определен для d = 1 величиной ≈ 205 т; для d = 0,5 величиной ≈ 117 т; всего ≈ 322 т. Со 2-го по 10‑й год ущерб определен для d = 1 величиной ≈ 67 т; для d = 0,5 величиной ≈ 39 т; всего ≈ 106 т (ежегодно).

Ущерб от гибели зообентоса в подходном канале и на акватории порта в 1‑й год определен для d = 1 величиной ≈ 53 т; для d = 0,5 величиной ≈ 24 т; всего ≈ 77 т. Со 2-го по 10‑й год ущерб определен для d = 1 величиной ≈ 17 т; для d = 0,5 величиной ≈ 8 т; всего ≈ 25 т (ежегодно).

Всего потери по зообентосу при проведении ремонтного дноуглубления в 1‑й год составят ≈ 399 т; со 2-го по 10‑й год ≈ 131 т ежегодно.

Таким образом, прогнозируемый размер ущерба водным биологическим ресурсам при проведении ремонтных дноуглубительных работ для восстановления проектных габаритов судоходных объектов в МП Сабетта, рассчитанный по потерям продуктивности зоопланктона и бентоса, составит:

17,9 × 10 + 399 + 131 × 9 ≈ 1760 т за 10 лет, или ≈ 176 т ежегодно.

Восстановительные мероприятия и расчет объема затрат для компенсации прогнозируемого ущерба

В качестве восстановительного мероприятия для компенсации ущерба водным биоресурсам предложено искусственное воспроизводство молоди пеляди, сибирского осетра и муксуна с последующим выпуском (возможно, комбинированным) в водные объекты Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

При расчетах требуемого количества посадочного материала для искусственного воспроизводства за основу приняты рыбоводно-биологические показатели таблицы 2 Приложения «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (Приказ ФАР № 1166 от 25.11.2011). Коэффициенты промыслового возврата определены для пеляди величиной 1,4 % от сеголетка массой 0,5 г; для осетра — 0,11 % от сеголетка массой 0,5 г; для муксуна — 1,8 % от сеголетка массой 0,5 г.

Согласно Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 30.01. 2015 г. № 25 «Об утверждении Методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)» средняя масса производителей определена: для пеляди — 0,35 кг; для осетра — 13,5 кг; для муксуна — 1,5 кг.

Удельные затраты на производство сеголетков пеляди, осетра и муксуна приняты в соответствии с Приложением № 15 Приказа ФГБУ «Главрыбвод» от 26.12.2017 г. № 273 «Об утверждении стоимостей (прейскурантов цен) на поставку рыбоводной продукции, услуги (работы), оказываемые в рамках приносящей доход деятельности на основании договоров, заключаемых филиалами ФГБУ «Главрыбвод» с физическими и юридическими лицами, на 2018 год» и составляют: для пеляди — 1,8 руб./шт.; для осетра — 11,7 руб./шт.; для муксуна — 15 руб./шт.

Ориентировочная стоимость компенсационных затрат на искусственное воспроизводство пеляди, осетра и муксуна была рассчитана по формуле (4):

(A – B) × 100% – C, (4)

где:

A — ущерб водным биоресурсам, в кг;

B — средняя масса производителей пеляди, осетра, муксуна, в кг;

C — коэффициент промыслового возврата в % от сеголетки массой 0,5 г.

В пересчете на пелядь при промвозврате 1,4 % от сеголетка массой 0,5 г потребуется выпустить (1 764 605кг – 0,35 кг) × 100 – 1,4 ≈ 360 123 469 экз. молоди за 10 лет. Ориентировочная стоимость компенсационных затрат на искусственное воспроизводство пеляди составит 360 123 469 экз. × 1,8 руб./экз. ≈ 648 222 тыс. руб. за 10 лет, или 64 822 тыс. руб. за год.

В пересчете на осетра при промвозврате 0,11 % от сеголетка массой 0,5 г потребуется выпустить (1 764 605кг – 13,5 кг) × 100 – 0,11 ≈ 118 828 619 экз. молоди за 10 лет. Ориентировочная стоимость компенсационных затрат на искусственное воспроизводство осетра составит 118 828 619 экз. × 11,7 руб./экз. = 1 390 295 тыс. руб. за 10 лет, или 139 029 тыс. руб. за год.

В пересчете на муксуна при промвозврате 1,8 % от сеголетка массой 0,5 г потребуется выпустить (1 764 605 кг – 1,5 кг) × 100 – 1,8 ≈ 65 355 740 экз. молоди за 10 лет. Ориентировочная стоимость компенсационных затрат на искусственное воспроизводство муксуна составит 65 355 740 экз. × 15 руб./экз. ≈980 336 тыс. руб. за 10 лет или 98 034 тыс. руб. за год.

В таблице 2 приведено количество годовиков и ориентировочная стоимость компенсационного мероприятия для возмещения вреда водным биоресурсам за 1 год и 10 лет, по каждому из объектов воспроизводства.

Таблица 2. Ориентировочная стоимость компенсационных затрат за 10 лет и за 1 год, в тыс. руб.

Table 2. Estimated value of compensation costs for 10 years and for 1 year, in thousand rubles.

Наименование объектов воспроизводства | Кол-во экз. годовиков | Ориентировочная стоимость компенсационных затрат за 1 год, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость компенсационных затрат за 10 лет, тыс. руб. |

Пелядь | 360 123 469 | 64 822 | 648 222 |

Осетр | 118 828 619 | 139029 | 1 390 295 |

Муксун | 65 355 740 | 98 034 | 980 336 |

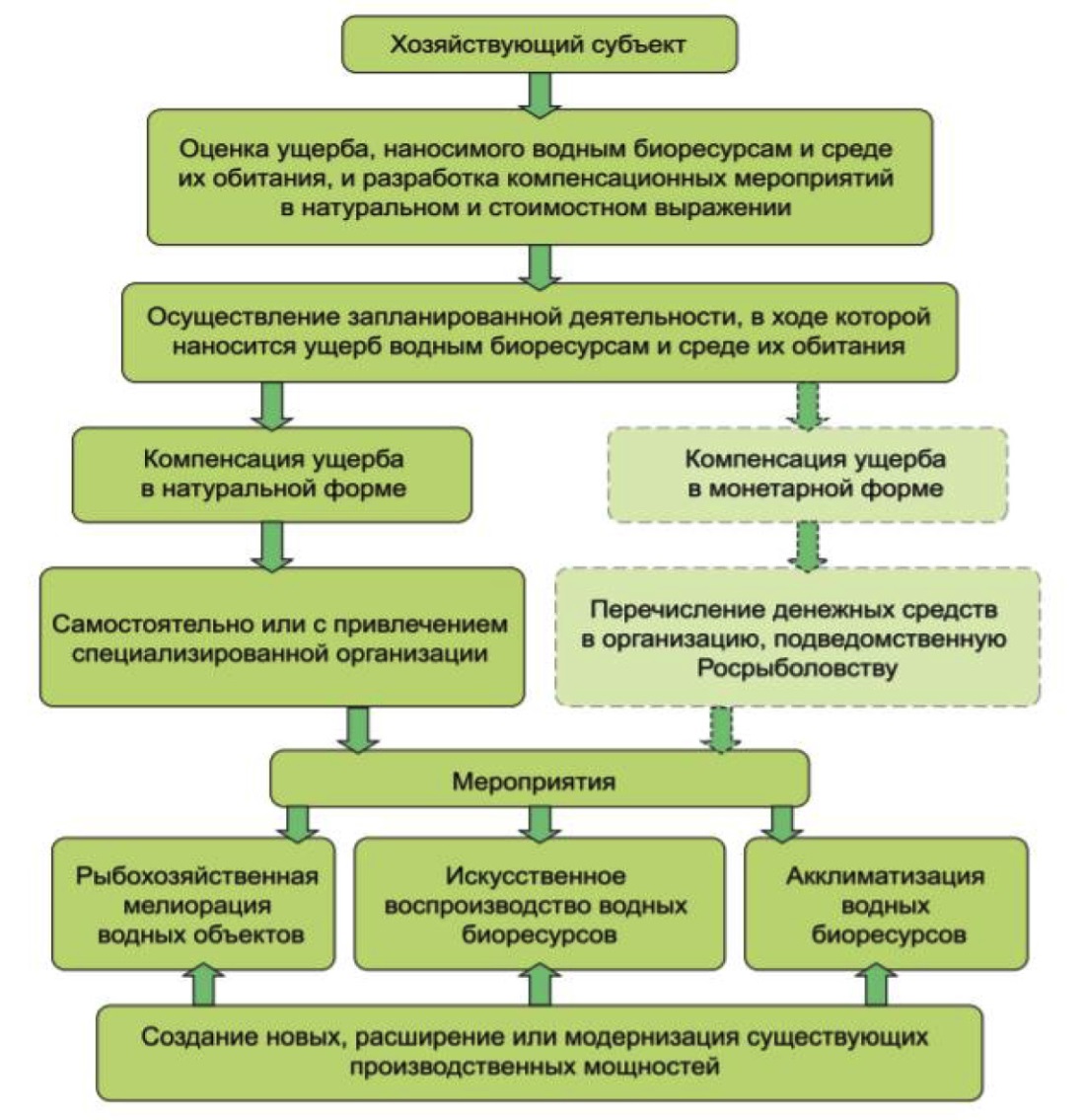

По результатам проведенных работ может быть предложен алгоритм выполнения компенсационных мероприятий (рис. 3). Как видно из предложенной схемы компенсационных мероприятий, они представляют собой комплексную многокомпонентную систему действий, направленных на оптимизацию ситуации в районе проведения портостроительных и дреджинговых работ.

Рис. 3. Схема механизма компенсации ущерба природной среде от портостроительных работ

Fig. 3. Mechanism to compensate the damage to the natural environment from port construction works

Заключение

Наиболее существенным экологическим последствием от выполнения ремонтных дноуглубительных работ в районе МП Сабетта будет снижение количественных показателей кормового зообентоса, в результате чего ожидается снижение запасов экономически важных видов рыб.

Ущерб биоресурсам будет носить временный характер.

Прогнозируемый размер ущерба, всего по зоопланктону и зообентосу, составит ориентировочно 176 т ежегодно.

Предположительный размер затрат на компенсационные мероприятия по трем объектам воспроизводства годовиков за 1 год составят: по пеляди — 64 822 тыс. руб., по осетру — 139 029 тыс. руб., по муксуну — 98 034 тыс. руб.

Для минимизации негативных экологических последствий от ремонтного дноуглубления могут быть предложены следующие природоохранные мероприятия:

1) выполнение ремонтных дноуглубительных работ в строгом соответствии с проектными решениями;

2) согласование сроков начала и производства работ с контролирующими инстанциями;

3) осуществление постоянного экологического контроля и мониторинга водных биоресурсов;

4) выполнение компенсационных мероприятий по возмещению вреда в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством;

5) в качестве восстановительного мероприятия для компенсации ущерба водным биоресурсам — искусственное воспроизводство молоди определенных видов рыб, с последующим выпуском в водные объекты.

Выполнение перечисленных природоохранных мероприятий позволит МП Сабетта сохранить за собой имидж «экологически дружественного порта» — первого в российской Арктике [3][5][10]. А принятие за основу концепции устойчивого развития и комплексный подход к развитию территории, в том числе при проведении гидротехнических работ [11], будут способствовать достижению стратегических целей в Арктике [12].

Вклад авторов

Ахмад Алаа Али — разработка концепции исследования и дизайна работы, сбор, анализ и интерпретация полученных данных, проведение расчетов, формулирование выводов;

Жигульский Владимир Александрович — разработка концепции исследования и дизайна, предоставление иллюстративного материала и данных для проведения расчетов;

Шилин Михаил Борисович — редактирование статьи с целью повышения ее научной значимости, формулирование выводов и перспектив дальнейшей разработки проблематики исследования;

Леонтьева Екатерина Олеговна — редактирование и окончательная доработка статьи, подготовка статистического материала, оформление библиографического списка.

Authors’ contributions

Ahmad Alaa Ali — development of the research concept and design; collection, analysis, and interpretation of the obtained data; calculations; formulation of conclusions;

Vladimir A. Zhigulskiy — development of the research concept and design; provision of illustrative material and data for calculations;

Mikhail B. Shilin — revision of the article with introduction of valuable scientific content; formulation of conclusions and prospects for further development;

Ekaterina O. Leonteva — editing and final revision of the article; preparation of statistical material; bibliography preparation.

Список литературы

1. Владимиров С.А. Мировая транспортная система и логистика: основные направления развития. Региональная экономика и управление [интернет]. 2016;(2). Режим доступа: https://eee-region.ru/article/4602/.

2. ООО Эко-Экспресс-Сервис. Проект производства ремонтных дноуглубительных работ для восстановления проектных габаритов судоходных объектов в морском порту Сабетта. Корректировка. Санкт-Петербург; 2018.

3. Жигульский В.А., Шилин М.Б. Экологически дружественный порт в Арктике. В: Арктика: геополитические и политико-экономические проблемы освоения : материалы IX Междунар. конф. по географии и картографированию океана, Санкт-Петербург, 29–30 сент. 2015 г. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское отделение Российского географического общество; 2015, с. 185–190.

4. Шилин М.Б. Голубев Д.А., Леднова Ю.А. Техносферная безопасность дреджинга. Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та; 2010.

5. Жигульский В.А., Шилин М.Б., Царькова Н.С., Глушковская Н.Б. Воздействие портостроительства в Арктике на орнитофауну на примере порта Сабетта. Ученые Записки Российского государственного гидрометеорологического ун-та. 2017;(48):281–295.

6. ООО Эко-Экспресс-Сервис. Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора. Проект производства ремонтных дноуглубительных работ для восстановления проектных габаритов судоходных объектов в морском порту Сабетта. Корректировка. Раздел 8.3. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы. Санкт-Петербург; 2018.

7. Мурманский морской биологический институт КНЦ АН СССР. Экология и биоресурсы Карского моря. Апатиты: Кольский научный центр АН СССР; 1989.

8. Дрягин П.А. Промысловые рыбы Обь-Иртышского бассейна. В: Изв. ВНИОРХ. Т. 25. Вып. 2. Ленинград: Ленснабтехиздат. 1948, с. 3–104.

9. Студёнов И.И., рук. Инженерно-экологические изыскания на акватории судоходного канала и зоны дампинга для объекта «Морской порт Сабетта в Обской губе Карского моря». Технический отчёт ФГУП «ПИНРО». Архангельск; 2011.

10. Gogoberidze G., Zhigulsky V., Shilin M., Ershova A., Chusov A. System Effect Analysis of the Port of Sabetta Impact on the Coastal Zone of the Gulf of Ob: Case of an «eco-friendly» maritime object in the Arctic. International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. 2017; 17: 935–942. https://doi.org/10.5593/sgem2017/52/s20.119

11. Леонтьева Е.О., Шилин М.Б. Устойчивое развитие системы водных ресурсов и особенности учета эколого-географических условий при модернизации гидротехнических систем. В: Гидрометеорология и физика атмосферы: современные достижения и тенденции развития. Материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 20–22 марта 2024 г. Санкт-Петербург: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений; 2024, с. 383–387.

12. Леонтьева Е.О., Агафонов С.А. Современные перспективы развития портовой инфраструктуры Северного морского пути. Арктика и инновации. 2024;2(1):71–79. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-1-71-79

Об авторах

Ахмад Алаа АлиСирия

Ахмад Алаа Али — кандидат географических наук, эксперт по охране окружающей среды

Латакия

В. А. Жигульский

Россия

Жигульский Владимир Александрович — кандидат технических наук, член Экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга, директор

Санкт-Петербург

З. Б. Шилин

Россия

Шилин Михаил Борисович — доктор географических наук, профессор

195027, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 3

Scopus Author ID: 6603362644,

Author ID: 77284

Е. О. Леонтьева

Россия

Леонтьева Екатерина Олеговна — аспирант

195251 Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29

Web of Science ResearcherID: JDC-6366-2023,

Author ID: 1203809

Рецензия

Для цитирования:

Али А.А., Жигульский В.А., Шилин З.Б., Леонтьева Е.О. Воздействия ремонтного дноуглубления на природную среду в порту Сабетта (Обская губа) и компенсация их негативных эффектов. Арктика и инновации. 2024;2(4):30-42. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-30-42

For citation:

Ali A.A., Zhigulsky V.A., Shilin М.B., Leonteva E.O. Environmental consequences of maintenance dredging in the port of Sabetta (Gulf of Ob) and compensation measures. Arctic and Innovations. 2024;2(4):30-42. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-30-42