Перейти к:

Экология прибрежной тундры Варандея. Состояние компонентов природной среды на основе нормируемых показателей

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-43-81

Аннотация

В статье, опубликованной в томе 2, № 3 (2024) настоящего издания, дана характеристика природных условий зоны прибрежной тундры Варандея. В настоящей статье, продолжающей затронутую тему, приводится описание экологического состояния компонентов природной среды прибрежной тундры Варандея на основании полевого обследования территории изысканий, аналитических исследований отобранных проб и образцов, нормированных показателей их качества, а также опубликованных данных открытых источников.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мартынов С.В. Экология прибрежной тундры Варандея. Состояние компонентов природной среды на основе нормируемых показателей. Арктика и инновации. 2024;2(4):43-81. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-43-81

For citation:

Martynov S.V. Ecology of the coastal tundra of Varandei. State of natural environment components on the basis of normative indicators. Arctic and Innovations. 2024;2(4):43-81. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-43-81

1. Состояние атмосферного воздуха

Оценка современного состояния загрязненности атмосферного воздуха выполнена на основании статистических данных, справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в районе, подготовленной расчетным методом, а также на основе опубликованной литературы по данному вопросу [1][31][33]. Систематические наблюдения за загрязнением компонентов природной среды (в том числе и атмосферного воздуха) в Ненецком автономном округе (НАО ) не ведутся. Основной объем данных по загрязнению отдельных компонентов природной среды получают в результате эпизодических наблюдений [41]. Очаги загрязнения атмосферного воздуха в районе формируются над скважинами на месторождениях. Открытое сжигание попутного газа на факельных установках составляет наибольшую часть выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу на территории округа.

Воздействие на атмосферный воздух происходит и в районах населенных пунктов, в крупных — за счет выбросов котельных и автотранспорта, в небольших поселках — от дымовых труб частных домов, где для отопления используется уголь.

Также на территорию НАО происходит перенос ЗВ из других регионов России. Наибольшей интенсивности переносы достигают в холодный сезон, когда преобладают ветры южных направлений. В этот период в перенос могут быть вовлечены ЗВ и от очень удаленных источников, расположенных в Северной, Центральной и Восточной Европе. В летний период, когда преобладают воздушные потоки с севера, переносы ЗВ уменьшаются.

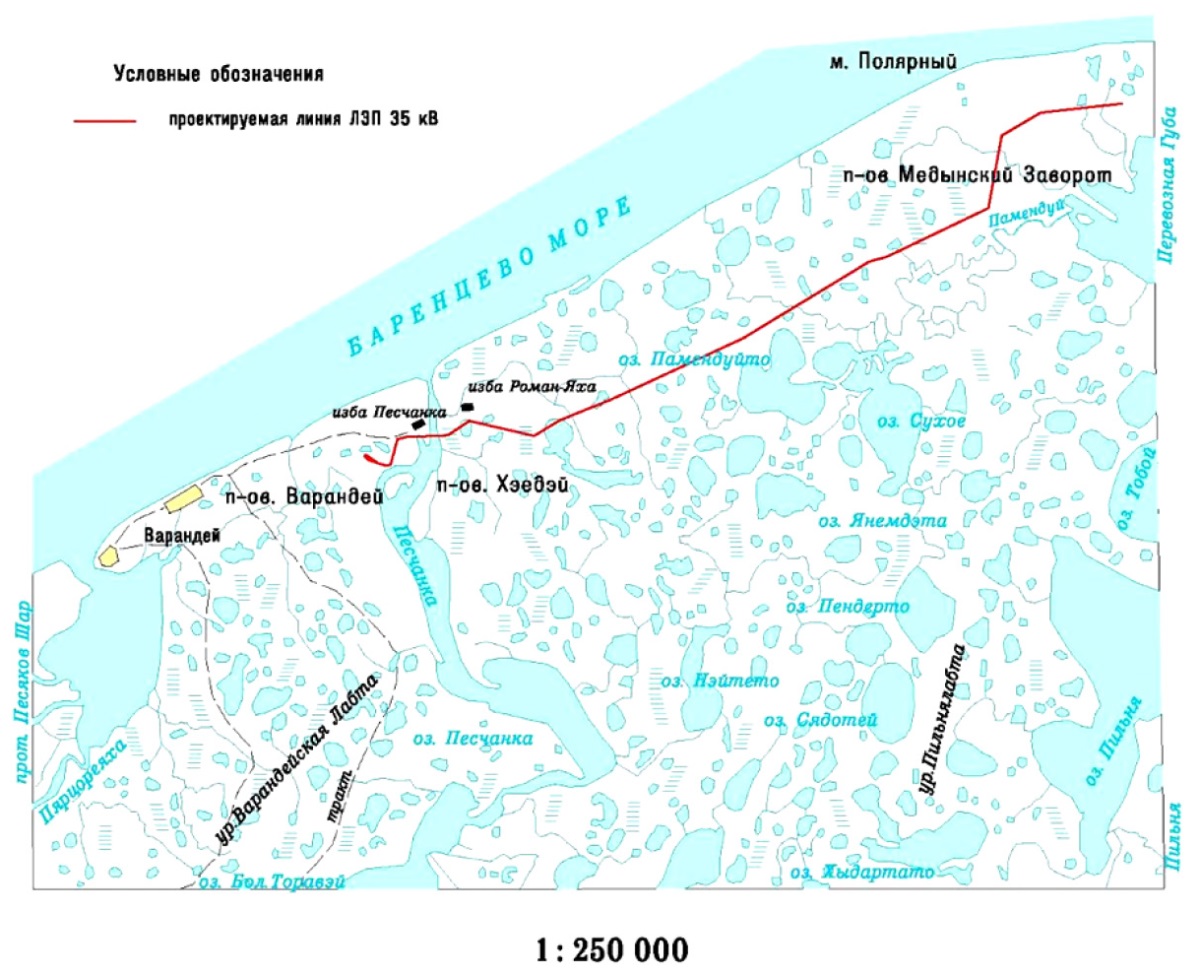

Рис. 1. Ситуационный план территории исследований

Fig. 1. Location plan of the area under study

Согласно расчетным данным Государственной геофизической обсерватории (ГГО) им. А.И. Воейкова, для дожимной насосной станции (ДНС) Варандей — месторождение Перевозное фоновые концентрации взвешенных загрязняющих веществ, диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода и бенз(а)пирена равны 0.

Изменение направления переносов воздушных масс в первую очередь отражается на кислотности осадков: в зимний период она возрастает, в летний — уменьшается [33]. Вместе с кислотностью в атмосферных осадках меняется в течение года и содержание других химических элементов: ионов, тяжелых металлов и др.

При планировании каких-либо мероприятий, связанных с повышенными выбросами ЗВ в атмосферный воздух, необходимо учитывать климатологические параметры, определяющие рассеивание примесей в атмосфере, характеризующиеся повторяемостью приземных и приподнятых инверсий и слабых скоростей ветра (0–1 м/с), то есть наличием неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Район расположения объекта изысканий находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). Здесь в основном наблюдаются благоприятные условия для рассеивания вредных выбросов. В связи с особенностями климата в зоне умеренного ПЗА в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Повторяемость приземных инверсий в среднем за год составляет 36 %, их мощность в среднем равна 0,42 км. Наиболее часто приземные инверсии наблюдаются зимой. В это же время года приземные инверсии имеют наибольшую мощность.

Таблица 1. Химический состав атмосферных осадков в г. Нарьян-Маре

Table 1. Chemical composition of atmospheric precipitation in the city of Naryan-Mar

Сумма осадков, мм | Концентрация ионов, мг/л | ∑ ионов | pH | Удельная электроп. мкСм/см | ||||||||||

SO42– | CL– | NO3– | HCO3– | NH4+ | Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2– | Zn2+ | |||||

Ср. год | 570,2 | 3,02 | 1,55 | 1,04 | 2,04 | 0,98 | 0,77 | 0,24 | 0,75 | 0,35 | — | 10,73 | 6,0 | 18,0 |

Ср. взвеш. | 570,2 | 3,01 | 1,62 | 0,92 | 2,19 | 0,82 | 0,81 | 0,24 | 0,79 | 0,40 | 0,0 | 10,81 | 6,0 | 18,0 |

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в атмосферных осадках в г. Нарьян-Маре (мкг/л)

Table 2. Heavy metal content in atmospheric precipitation in the city of Naryan-Mar (µg/L)

Месяц | Объем проб, мг/л | Al | Cu | Fe | Li | Mn | Cd | V | Zn | Ni | Pb | pH |

Январь | 47,33 | 13,1 | 0,37 | 8,72 | 0,025 | 1,03 | 0,04 | 0,23 | 4,55 | 0,13 | 1,34 | 4,6 |

Февраль | 20,15 | 92,5 | 1,58 | 67,8 | 0,25 | 5,92 | 0,13 | 0,49 | 21,8 | 0,52 | 5,83 | 4,6 |

Март | 88,65 | 29,6 | 0,79 | 19,1 | 0,12 | 4,062 | 0,05 | 0,34 | 9,47 | 0,23 | 1,99 | 4,5 |

Апрель | 90,74 | 27,9 | 1,24 | 23,8 | 0,025 | 10,3 | 0,23 | 0,62 | 69,3 | 0,52 | 4,14 | 4,4 |

Май | 46,87 | 23,3 | 0,73 | 18,6 | 0,025 | 14,1 | 0,03 | 0,07 | 5,69 | 0,41 | 0,87 | 4,9 |

Июнь | 25,6 | 12,1 | 0,53 | 12,6 | 0,025 | 6,27 | 0,02 | 0,12 | 4,36 | 0,12 | 0,48 | 5,6 |

Июль | 16,35 | 26,0 | 1,62 | 24,4 | 0,025 | 15,6 | 0,03 | 0,16 | 9,52 | 0,31 | 0,81 | 6,3 |

Август | 19,81 | 5,63 | 0,88 | 3,5 | 0,025 | 1,47 | 0,02 | 0,02 | 2,35 | 0,05 | 0,29 | 5,8 |

Сентябрь | 6,5 | 6,4 | 0,31 | 3,5 | 0,025 | 2,38 | 0,05 | 0,12 | 2,87 | 0,05 | 1,29 | 5,0 |

Октябрь | 7,03 | 9,3 | 0,38 | 3,5 | 0,025 | 1,03 | 0,03 | 0,18 | 4,21 | 0,1 | 0,81 | 4,6 |

Ноябрь | 21,68 | 11,5 | 0,44 | 7,68 | 0,025 | 1,38 | 0,06 | 0,36 | 5,45 | 0,18 | 1,82 | 4,4 |

Декабрь | 49,97 | 12,7 | 0,5 | 10,3 | 0,025 | 1,48 | 0,07 | 0,38 | 5,96 | 0,2 | 2,0 | 4,5 |

Повторяемость приподнятых инверсий в слое до 2 км в среднем за год составляет 40 %, их мощность в среднем равна 0,44 км. Наиболее часто приподнятые инверсии наблюдаются в летние месяцы, однако наибольшую мощность имеют инверсии, образующиеся зимой.

Увеличение зимой мощности инверсий способствует развитию в отдельные годы в рассматриваемой зоне зимнего максимума загрязнения воздуха.

Рассматриваемый район в силу своего географического положения характеризуется очень низкой повторяемостью малых скоростей ветра (0–1 м/с). Как следствие, повторяемость сочетания приземных инверсий и малых скоростей ветра (застоев воздуха) составляет 5 %, а повторяемость сочетания приподнятых инверсий (0,01–0,5 км) и малых скоростей ветра (застоев воздуха) наблюдается всего в 1 % случаев.

Ниже представлены расчетные данные ГГО им. А.Н. Воейкова о средних за месяц характеристиках инверсий для района п. Варандей — Перевозное м/р (табл. 3).

Таблица 3. Среднемесячные характеристики инверсий

Table 3. Average monthly characteristics of inversions

Месяц | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |

Повторяемость приземных инверсий, % | 58 | 54 | 54 | 41 | 24 | 14 | 24 | 28 | 22 | 28 | 43 | 49 |

Повторяемость приподнятых инверсий, % | 34 | 35 | 32 | 39 | 51 | 50 | 39 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 |

Повторяемость приподнятых инверсий с высотой нижней границы 0,01–0,25 км, % | 11 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 17 |

Мощность приземных инверсий по месяцам, км | 0,67 | 0,49 | 0,45 | 0,44 | 0,36 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,2 | 0,33 | 0,49 | 0,65 |

Наибольшая средняя за срок мощность приземных инверсий по месяцам, км | 0,7 | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,44 | 0,38 | 0,32 | 0,38 | 0,25 | 0,34 | 0,55 | 0,67 |

Мощность приподнятых инверсий по месяцам, км | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,33 | 0,4 | 0,49 | 0,5 |

Наибольшая средняя за срок мощность приподнятых инверсий с высотой нижней границы 0,01–2,0 км по месяцам, км | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,45 | 0,53 | 0,52 | 0,45 | 0,42 | 0,35 | 0,41 | 0,52 | 0,56 |

Повторяемость сочетания приземных инверсий и малых скоростей ветра (0–1 м/с), % | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 |

Повторяемость сочетания приподнятых инверсий (0,01–0,05 км) и малых скоростей ветра (0–1 м/с), % | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Наиболее вероятное время появления приземных инверсий | вечер | вечер | ночь | ночь | ночь | ночь | ночь | ночь | ночь | ночь | день | день |

Наиболее вероятное время появления приподнятых инверсий | ночь | день | день | день | день | ночь | ночь | день | день | день | вечер | ночь |

2. Состояние поверхностных вод и донных отложений

2.1. Оценка состояния поверхностных вод

Для оценки современного экологического состояния территории изысканий было отобрано 17 проб поверхностных вод.

Точки отбора проб поверхностных вод представлены в таблице 4.

Таблица 4. Ведомость отбора проб поверхностных вод

Table 4. Record of surface water sampling

№ пробы | Место отбора пробы | Характеристика русла, течения | Характеристика водной поверхности | Характеристика дна |

1 | Озеро к югу от БРП | Высота бровки — 0,3 м, склон задернован осокой, мхом, h = 0,4 м | tводы = 2,7 °С, цвет серый, запах отсутствует, прозрачность — 0,5 м | песок, илы, растительность |

2 | Протока Песчанка — 100 м севернее трассы | Широкая мелкая протока с множеством отмелей, течение приливо-отливное, V = 5–8 м/сек, высота бровки — 0,5 м, склон задернован частично, h = 0,4 м | tводы = 3,0 °С, цвет сероватый, запах отсутствует, прозрачность — 0,5 м | песок, илы |

3 | Протока Песчанка — пересечение с трассой | Широкая мелкая протока, течение приливо-отливное, V = 0,5 м/сек, высота бровки — 0,3 м, склон задернован частично, h = 3,0 м | tводы = 3,4 °С, цвет серый, запах отсутствует, прозрачность — 0,5 м | песок, илы |

4 | Протока Песчанка — 300 м ниже трассы | Широкая мелкая протока с множеством отмелей, течение приливо-отливное, V = 0,5 м/сек, высота бровки — 0,6 м, склон задернован, h = 0,4 м | tводы = 2,7 °С, цвет серый, запах отсутствует, прозрачность— 0,5 м | песок, илы |

5 | Река Роман-Яха — 100м севернее трассы | Русло слаборазвитое извилистое, высота бровки —0,1 м, склон задернован — осока, мох, h = 1,0 м, течение отсутствует | tводы = 2,7 °С, цвет темный, запах отсутствует, прозрачность — 1,0 м | очес |

6 | Река Роман-Яха — 300м южнее трассы | Русло слаборазвитое извилистое, высота бровки — 0,1 м, склон задернован — осока, мох, h = 1,0, течение отсутствует | tводы = 4,0 °С, цвет темный, запах отсутствует, прозрачность — 1,0 м | илы, очес |

7 | Река Вангдэтосе — 200м южнее трассы | Русло врезанное, извилистое, берега обрывистые, высота бровки — 0,1 м, склон задернован частично — осока, мох, ерник, h = 0,8м, V = 0,1 м/сек | tводы = 2,0 °С, цвет коричневый, запах отсутствует, прозрачность — 1,0 м | осока, песок |

8 | Река Вангдэтосе | Русло врезанное, извилистое, берега обрывистые, высота бровки — 2,0 м, склон задернован частично — осока, мох, ерник, h = 0,4м, V = 0,2 м/сек | tводы = 1,8 °С, цвет коричневый, запах отсутствует, прозрачность — 1,0 м | осока, песок |

9 | Ручей без названия — пересечение с трассой | Заболоченный разлив, высота бровки — 0,2–0,5 м, склон задернован — осока, V = 0,1 м/сек, h = 2,0 м/сек | tводы = 3,2 °С, цвет темный, запах отсутствует, прозрачность — 1,0 м | песок, илы |

10 | Ручей — приток протоки Помендуй — пересечение со створом | h = 0,6 м, врезанное извилистое русло, высота бровки 0,1–0,2 м, склон задернован — осока, V = 0,3 м/сек | tводы = 4,1 °С, цвет темный, запах отсутствует, прозрачность — 1,0 м, пресная | песок, илы |

11 | Протока Камбалица — пересечение со створом | h = 2,0 м, местами врезанное, приливо-отливный характер течения, высота бровки — 0,2 м, склон задернован — осока, V = 0,1 м/сек | tводы = 3,0 °С, цвет коричневый, запах иловый, прозрачность — 0,5 м | песок, илы |

12 | Искусственный водоем — бывшая скважина Медынская № 5 | h = 2 м, искусственный водоем, высота бровки — 0,5–1,0 м | tводы = 5,0 °С, цвет серый, запах отсутствует, прозрачность — 0,5 м | песок, илы |

13 | Лайды — 800 м западнее буровой 1-го куста Перевозного | h = 0,2 м, понижения различных форм, высота бровки — 0,1–0,2 м | tводы = 4,6 °С, цвет серый, запах сероводородный, прозрачность — 0,5 м | ил серого и черного цвета |

14 | Безымянная протока — 100 м западнее от буровой 1-го куста месторождения Перевозное | Русло слаборазвитое извилистое, высота бровки — 0,1–0,3 м, склон задернован — осока, h = 0,2 м, V = 0,05 м/сек | tводы = 5,3 °С, цвет коричневый, запах иловый, прозрачность — 1,0 м | песок, илы |

15 | Протока Камбалица — 400 м от на СЗ от створа | h = 1,5 м, слабоврезанное, высота бровки — 0,1–0,3 м, склон местами задернован — осока, V = 0,1 м/сек | tводы = 3,2 °С, цвет коричневый, запах иловый, прозрачность — 0,5 м | песок, илы |

16 | Протока Помендуй — пересечение со створом | h = 3,0 м, русло слаборазвитое извилистое, высота бровки —0,1, склон задернован — осока, V = 0,05 м/сек | tводы = 1,3 °С, цвет серый, запах отсутствует, прозрачность — 0,5 м | песок, илы |

17 | Ручей — приток р. Вангдэтосе — пересечение с трассой | h = 0,4 м, русло слабовыраженное, высота бровки — 0,1, склон задернован — осока, V = 0,05 м/сек | tводы = 1,5 °С, цвет темный, запах отсутствует, прозрачность — 1,0 м | дно задерновано |

Согласно информации из Управления природных ресурсов и экологии НАО , сведения по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в воде отсутствуют.

Отбор проб осуществлялся в соответствии с ГОСТ 30813-2002, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ Р 70282-2022 [11][5][12][13][6]. Отбор производился специальным пробоотборником объемом 0,5 литра.

Требования к качеству воды для поверхностных водных объектов предъявлены в СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21 [15][16].

Количественный химический анализ проб поверхностных природных вод проводился аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГУ «Ленинградский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Анализ содержания в воде тяжелых металлов проводился экоаналитической лабораторией федерального государственного унитарного научно-производственного предприятия (ФГУ НПП) «Геологоразведка» (Геоэкохим).

На месте отбора проб определялись цвет, запах, прозрачность.

В лаборатории определялись: (1) свойства воды: минерализация, жесткость, взвешенные вещества, окисляемость, рН, ХПК; (2) ионы: калий, кальций, натрий, магний, сульфаты, хлориды, карбонаты, азот аммонийный, нитраты, нитриты; (3) микрокомпоненты: марганец, железо, кобальт, хром, никель, медь, цинк, мышьяк, кадмий, ртуть, свинец; (4) ЗВ: поверхностно-активные вещества (ПАВ), фенолы, нефтепродукты, бенз(а)пирен. Расчетным методом определялся гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ).

В результате полученных данных можно сделать вывод, что поверхностные воды реки Вангдэтосе, ручья без названия (точка № 9), ручья — притока реки Помендуй и ручья — притока реки Вангдэтосе по степени минерализации классифицируются как пресные, что является характерным для данной гидрографической зоны (в пресных водах степень минерализации не превышает 0,5 мг/дм³). Воды в точках отбора № 1, 6, 11, 12,13, 14 классифицируются как соленые (3114–9132 мг/дм³), а в протоках Песчанка и Камбалица — как воды повышенной солености; в них значение минерализации достигает 14 606 и 11 936 мг/дм³ соответственно. Высокие значения минерализации вызваны непосредственной близостью моря. Во время приливов происходит смешивание речной и морской воды, что приводит к увеличению солености речных вод. Однако эти значения минерализации нельзя считать истинными показателями, а более правильно отнести к значениям переменным, вызванным естественными природными факторами.

Этими же причинами объясняются повышенные показатели в ионном составе исследуемых вод. Зафиксировано повышенное содержание кальция в пробах № 3 и 11, превышение ПДК (50,0 мг/дм³) по содержанию магния и хлоридов (350 мг/дм³) в пробах № 3, 6, 11, 12. 13, 14, 16. Отмечается превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по содержанию сульфатов (ПДК 500 мг/дм³) в пробах № 3 и 16 при повышенных их значениях в пробах № 11, 14, а в пробах № 12 и 13 — значения, граничные с ПДК.

Взвешенные вещества содержатся в водотоках, не подверженных приливным явлениям, в небольших количествах: 4,0–19,0 мг/дм³, тогда как в пробах № 3, 6, 12, 13,14, 16 — 118–678 мг/дм³. Максимальное значение содержания взвешенных веществ отмечено в пробе № 11 протока Камбалица — 877,0 мг/дм³.

По значению жесткости исследуемые воды в точках № 7, 9, 10, 17 относятся к категории мягких, здесь значение жесткости колеблется в пределах от 0,6 до 1,04 мг-экв/дм³. В точках № 16, 14, 13, 12, 6, 3 значение жесткости увеличивается до величин 14,0–51,0 мг-экв/дм³, достигая максимума в точке № 11 — 55,6 мг-экв/дм³, что соответствует классификации «очень жесткие воды».

В соответствии с общими требованиями к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования в воде водных объектов величина pH не должна выходить за пределы интервала значений 6,5–8,5 [16].

Величина рН в исследованных пробах варьирует от 6,9 до 7,4. Это характеризует их как нейтральные воды, что обусловлено наличием в них Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Величина рН измерялась в пробах № 2, 4, 5, 8.

Величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых одним из сильных химических окислителей при определенных условиях, называется окисляемостью.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 показатель химически поглощенного кислорода (ХПК) не должен превышать 30 мг О2/дм³ [16].

Показатель ХПК в водах исследованных объектов удовлетворяет нормативу и колеблется в пределах 5,2–18,4 мг О2/дм³.

Превышений над нормативами в исследованных пробах воды по нитритам, нитратам не обнаружено. Отмечено превышение ПДК (1,5 мг/дм³) по содержанию аммония в пробах № 12, 13, 14, 16. В пробах № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 содержание железа общего (ПДК — 0,3 мг/дм³) не превышает нормативов, концентрация железа от 0,062 до 0,21 мг/дм³, в пробах № 3, 7, 8, 9, 14 отмечено превышение над ПДК в 2,3–3,3 раза, что связано с природными особенностями района обследования.

В точке № 1 отмечено превышение в 4,4 ПДК (0,1 мг/дм³) по содержанию марганца, тогда как в остальных пробах содержание марганца в норме.

Определение содержания в пробах поверхностных вод хрома, никеля, меди, цинка, мышьяка, кадмия, ртути, свинца, кобальта показало присутствие этих элементов в количествах, значительно меньших ПДК.

Концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) и фенолов в пробах воды на момент обследования не превышает нормативов.

Содержание бенз(а)пирена определялось в пробах № 3, 11, 16 и выявлено в незначительных количествах — 0,001–0,006 мг/дм³.

Нефтепродукты практически во всех пробах находятся в пределах нормы (ПДК 0,3 мг/дм³), в пробах № 4, 5,10 отмечено превышение норматива в 1,1–1,4 раза.

После детального рассмотрения объектов можно сделать следующие выводы о соответствии вод нормативам.

Водные объекты в районе обследования, не подверженные морскому воздействию, по значениям минерализации, жесткости, содержанию взвешенных веществ удовлетворяют СанПиН 2.1.3684-21 [16]. Водотоки, испытывающие на себе действие приливных явлений, имеют высокие показатели значений минерализации, жесткости, взвешенных веществ, что может быть расценено как естественное природное явление и не может рассматриваться как загрязнение.

Все обследованные пробы по содержанию хрома, никеля, меди, цинка, мышьяка, кадмия, ртути, свинца, кобальта соответствуют нормативу. По содержанию нитритов, нитратов, поверхностно-активных веществ, бенз(а)пирена и фенолов, значению окисляемости воды рассматриваемых водотоков удовлетворяют нормативам [15].

Превышение норматива по содержанию в пробах железа и марганца является природной особенностью поверхностных вод данного района.

2.2. Гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ)

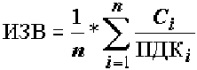

ИЗВ установлен Госкомгидрометом СССР и относится к категории показателей, наиболее часто используемых для оценки качества водных объектов. Этот индекс является типичным аддитивным коэффициентом и представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов:

, (1)

, (1)

где: Ci – концентрация компонента (в ряде случаев — значение физико-химического параметра); n — число показателей, используемых для расчета индекса, n = 6; ПДКi — установленная величина норматива для соответствующего типа водного объекта.

Классы качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды представлены в таблице 5.

Таблица 5. Классы качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды

Table 5. Water quality classes depending on water pollution index value

Воды | Значения ИЗВ | Классы качества вод |

Очень чистые | до 0,2 | I |

Чистые | 0,2–1,0 | II |

Умеренно загрязненные | 1,0–2,0 | III |

Загрязненные | 2,0–4,0 | IV |

Грязные | 4,0–6,0 | V |

Очень грязные | 6,0–10,0 | VI |

Чрезвычайно грязные | > 10,0 | VII |

Таблица 6. Классификация поверхностных вод в зависимости от значения индекса загрязнения

Table 6. Classification of surface waters depending on pollution index value

№ точки отбора | Место отбора | Значение ИЗВ | Классы качества | Классификация вод |

1 | Озеро к югу от БРП | 1,96 | III | Умеренно загрязненные |

2 | Протока Песчанка — 100 м севернее трассы | 0,30 | II | Чистые |

3 | Протока Песчанка — пересечение с трассой | 5,95 | V | Грязные |

4 | Протока Песчанка — 300 м ниже трассы | 0,87 | II | Чистые |

5 | Река Роман-Яха — 100 м севернее трассы | 0,43 | II | Чистые |

6 | Река Роман-Яха — 300 м южнее трассы | 6,01 | VI | Очень грязные |

7 | Река Вангдэтосе — 200 м южнее трассы | 0,75 | II | Чистые |

8 | Река Вангдэтосе | 0,92 | II | Чистые |

9 | Ручей без названия — пересечение с трассой | 0,61 | II | Чистые |

10 | Ручей — приток протоки Помендуй — пересечение со створом | 0,46 | II | Чистые |

11 | Протока Камбалица — пересечение со створом | 4,22 | V | Грязные |

12 | Искусственный водоем — бывшая скважина Медынская № 5 | 3,8 | IV | Загрязненные |

13 | Лайды — 800 м западнее буровой 1-го куста Перевозного | 12,2 | VI | Чрезвычайно грязные |

14 | Безымянная протока — 100 м западнее от буровой 1-го куста месторождения Перевозное | 1,98 | III | Умеренно загрязненные |

15 | Протока Камбалица — 400 м на СЗ от створа | ИЗВ определить невозможно из-за ограниченности данных | ||

16 | Протока Помендуй — пересечение со створом | 3,05 | IV | Загрязненные |

17 | Ручей — приток р. Вангдэтосе — пересечение с трассой | 0,39 | II | Чистые |

В результате расчетов значения ИЗВ в рассматриваемых пробах находятся в диапазоне 0,39–12,2. Таким образом, природные воды в зоне обследования относятся к классам «чистые» — воды, не подверженные морскому влиянию, «умеренно загрязненные», «загрязненные», «грязные», «очень грязные», «чрезвычайно грязные» — воды, подверженные приливным явлениям.

В процессе обследования водных объектов было отобрано три пробы воды на бактериологический анализ. Пробы отбирались: (1) протока Песчанка — пересечение с трассой; (2) протока Камбалица — пересечение с трассой; (3) протока Помендуй — пересечение с трассой.

Анализ проб производился федеральным бюджетным учреждением здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Результаты бактериологического анализа воды приведены в таблице 7.

Таблица 7. Бактериологический анализ поверхностных вод

Table 7. Bacteriological analysis of surface waters

№ п/п | № пробы | Общие колиформные бактерии | Термотолерантные е колиформные бактерии | Колифаги | Патогенная флора, в т.ч. сальмонеллы |

1 | V-3 | 0 КОЕ в 100 мл | 0 КОЕ в 100 мл | 0 БОЕ в 100 мл | не обнаружено |

2 | V-11 | 0 КОЕ в 100 мл | 0 КОЕ в 100 мл | 2 БОЕ в 100 мл | не обнаружено |

3 | V-16 | 9 КОЕ в 100 мл | 0 КОЕ в 100 мл | 2 БОЕ в 100 мл | не обнаружено |

Норматив | 500 КОЕ в 100 мл | 100 КОЕ в 100 мл | 10 БОЕ в 100 мл | не допускаются | |

Как показывают результаты анализов, все отобранные пробы соответствуют нормативным требованиям [16]. Поверхностные воды по бактериологическим показателям не загрязнены.

2.3. Оценка состояния водных объектов по гидробиологическим показателям

В настоящее время собран большой гидробиологический материал по составу, структуре и количественным характеристикам планктических и донных сообществ Большеземельской тундры.

В Большеземельской тундре, где по суммарной площади озера занимают существенную часть территории, планктонная фауна разнообразна и обильна. Разнообразие планктонных беспозвоночных в Большеземельской тундре обусловлено большой площадью и протяженностью этой территории с запада на восток и типологической неоднородностью местообитаний. К настоящему времени для озер Большеземельской тундры установлено более 100 видов и форм коловраток (Rotatoria) и 97 видов ракообразных (Cladocera, Copepoda) [27].

Фауна донных беспозвоночных тундровых озер разнообразна и представлена в основном широко распространенными голарктическими и палеарктическими видами. Структура донных сообществ определяется множеством факторов, прежде всего происхождением водоемов, их морфологией и морфометрией, а также географическим положением. Всего к настоящему времени в фауне Большеземельской тундры в пределах 13 систематических групп зарегистрировано 572 вида и формы беспозвоночных животных. По численности среди гидробионтов в озерах доминируют низшие ракообразные и хирономиды [23][27][38][39][40].

В меньшей степени, по сравнению с озерами, изучена гидробиология водотоков Большеземельской тундры. Особенно скудные сведения существуют в реках, текущих на север и впадающих в Баренцево море.

Район изыскания расположен на севере центральной части Большеземельской тундры на побережье Баренцева моря. Поверхностные воды на территории изысканий представлены многочисленными озерами, реками и ручьями. Гидробиологические сборы были проведены на трех водотоках, в местах пересечения с предполагаемой высоковольтной линии (ВЛ), в соответствии со стандартными методами [44].

Гидробиологические показатели — важнейший элемент системы контроля загрязнения водной среды, позволяющий прямо оценить состояние водных экологических систем, испытывающих влияние антропогенных факторов.

В составе фитопланктона исследованных водотоков обнаружено 40 таксонов водорослей рангом ниже рода, относящихся к 6 отделам: Cyanophyta — 5, Euglenophyta — 2, Chrysophyta — 1, Xanthophyta — 1, Bacillariophyta — 15, Chlorophyta — 16. По числу видов преобладают зеленые и диатомовые водоросли. Среди зеленых наибольшим видовым богатством отличаются хлорококковые водоросли. Число обнаруженных видов водорослей на различных станциях менялось от 7 видов в протоке Камбалице до 28 — в реке Вангендэтосе.

На исследованных участках отмечается невысокий уровень вегетации фитопланктона, среднее значение численности которого — 680 тыс. кл/л, биомассы — 0,99 г/м³. Минимальные значения количественных показателей наблюдаются в протоке Камбалица, максимальные — в реке Песчанка (табл. 8). Значения коэффициента видового разнообразия также значительно варьируют. Минимальные значения индекса Шеннона, рассчитанные по биомассе, отмечаются в протоке Камбалице, максимальные — в реке Вангдэтосе (табл. 8).

Таблица 8. Структурные показатели фитопланктона в различных участках

Table 8. Structural indices of phytoplankton in different sites

Участок | N, тыс. кл/л | B, г/м³ | H, бит/мг | S |

Камбалица | 88 | 0,49 | 0,5 | 0,5 |

Вангдэтосе | 542 | 1,15 | 3,0 | 1,0 |

Песчанка | 1409 | 1,33 | 2,1 | 0,4 |

Среднее | 680 | 0,99 | 1,9 | 0,6 |

По численности на исследованных участках доминируют виды диатомовых (33–93 %), зеленых (18–51 %) и синезеленых (33–50 %) водорослей. Основную биомассу на станциях создают диатомовые водоросли, на их долю приходилось от 23 до 99 % от общей биомассы. На разных участках состав доминант сильно отличается.

В составе зоопланктона на станциях обнаружено 18 видов организмов, относящихся к 4 группам: Calanoida — 4, Cladocera — 2, Cyclopoida — 2, Rotatiria — 7, Harpacticoida — 3. По числу видов преобладают коловратки. Наибольшее число видов отмечено на р. Вангдэтосе (10 видов). На р. Песчанке и протоке Камбалица число идентифицированных видов равно 7. В период наблюдений биомасса зоопланктона в исследованных водотоках варьировала в довольно широких пределах: от 10,59 до 180,30 мг/м³. Максимальная величина биомассы обнаружена в протоке Камбалица. Крайне низкие значения биомассы отмечены в р. Песчанка (10,59 мг/м³). В р. Вангдэтосе доминируют по численности и по биомассе коловратки, в протоке Камбалица — гарпактициды, в р. Песчанка — каланоиды

В составе зообентоса исследованных водных объектов обнаружены беспозвоночные, относящиеся к 5 группам: Oligochaeta, Chironomidae, Polychaeta, Crustacea, Mollusca. Наибольшее видовое разнообразие (4 вида) зафиксировано в пресноводных водах р. Вангдэтосе. В бентофауне реки отмечены представители пресноводного комплекса — олигохеты, личинки хирономид и моллюски пизидииды. На остальных водотоках бентос беден и представлен солоноватоводными формами донных беспозвоночных: полихетами, ракообразными и моллюсками. Показатели обилия донных беспозвоночных по водным объектам варьируют в широких пределах: численность от 240 до 1180 экз/м², биомасса от 0,5 до 1,12 г/м². Максимальные показатели обилия отмечены в р. Вангдэтосе. В р. Песчанка и протоке Камбалице показатели обилия бентоса имеют сходный характер. В р. Вангдэтосе по численности доминируют олигохеты (59 %), по биомассе — личинки хирономид (46 %). В р. Песчанка по численности и по биомассе доминируют моллюски 92 и 94 % соответственно. В протоке Камбалица — ракообразные 67 и 54 % соответственно.

2.4. Характеристика станций по гидробиологическим показателям

Река Вангдэтосе

В составе фитопланктона наблюдается 28 видов фитопланктона, принадлежащих к 6 отделам: Cyanophyta — 3, Euglenophyta — 2, Chrysophyta — 1, Xanthophyta — 1, Bacillariophyta — 8, Chlorophyta — 13. Уровень вегетации фитопланктона невысокий (численность — 542 тыс. кл/л, биомасса — 1,15 г/м³). Индекс Шеннона был максимальным (3,0 бит/мг). По численности здесь доминируют синезеленые (33 %) и зеленые (51 %), по биомассе — диатомовые (23 %) и зеленые (69 %) водоросли. На видовом уровне доминируют Oscillatoria planctonica, Pediastrum boryanum и виды рода Oedogonium. По индексу сапробности (1,0) этот участок относится к олигосапробным.

В составе зоопланктона зарегистрировано 10 видов, в том числе 4 — веслоногих ракообразных и 6 — коловраток. Зоопланктон представлен исключительно пресноводными формами. Как по численности, так и по биомассе в зоопланктоне преобладают коловратки (Kellicotia longispina, Asplanchna herricki и др.), которые составляют около 94 % общей биомассы и 91 % его общей численности. Роль веслоногих ракообразных, которые представлены главным образом придонными формами (Acanthocyclops capillatus, Chydorus gibbus, Alona guadrangularis), невелика. Общая биомасса зоопланктона составляет 98,55 мг/м³, численность — 6,2 тыс. экз.

В планктоне обнаружены науплии веслоногих ракообразных с патологией в виде опухолеподобных образований на теле. Частота патологии составила 40 % от общей численности науплиусов. Указанная аномалия ранее была обнаружена у ракообразных в ряде водоемов г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областях. Появление опухолеподобных изменений у гидробионтов расценивается как биологический отклик экосистемы на загрязнение водной среды и донных отложений [51].

В период наблюдений в зоопланктоне преобладали виды-индикаторы олиго- и b-мезосапробных условий. Индекс сапробности организмов зоопланктона составляет 1,25 и соответствует олигосапробной зоне. Оценка качества воды, выполненная по индексам сапробности организмов зоопланктона, свидетельствует о том, что качество воды в р. Вангдэтосе соответствует чистым, II класс качества.

Зообентос представлен организмами, относящихся к трем группам беспозвоночных: олигохетам, личинкам хирономид (Chironomus plumosus, Sergentia гр. longiventris), и моллюскам (Pisidium amnicum). Общая численность макрозообентоса на станции составила 1180 экз/м², биомасса — 1,12 г/м². По численности доминируют олигохеты — 59 %, по биомассе — личинки хирономид — 46%.

Для оценки качества воды в водных объектах исследованной территории по бентосным сообществам были выбраны индексы, основанные на индикаторном значении олигохет. Индексы учитывают абсолютную численность и долю олигохет в общей численности бентоса. Кроме того, использован хирономидный индекс, который рассчитывается из численности отдельных подсемейств в сем. Chironomidae [25]. По абсолютному значению олигохет (700 экз/м²) и их относительной численности (59 %) воды характеризуются как умеренно-загрязненные. Хирономидный индекс на станции равен 6,5, что характеризует воды как загрязненные.

По совокупности всех показателей групп гидробионтов исследованный участок р. Вангдэтосе характеризуется как умеренно загрязненный.

Протока Камбалица

В составе фитопланктона обнаружено 7 видов водорослей, относящихся к двум отделам: Bacillariophyta — 5, Chlorophyta — 2. Для вегетации фитопланктона характерны низкие значения численности — 88 тыс. кл/л и биомассы — 0,49 г/м³ Как по численности, так и по биомассе здесь преобладают виды диатомовых водорослей, создавая более 90 % по показателям обилия. В состав доминантного комплекса входят виды рода Nitzschia и Aulacoseira italica. По составу видов индикаторов сапробности это ксеносапробный участок (0,5), не подверженный загрязнению.

В составе зоопланктона отмечено 7 видов, в том числе 6 — веслоногих ракообразных и 1 — коловраток. Веслоногие ракообразные представлены исключительно солоноватоводными формами, обитающими в прибрежной зоне Баренцева моря. Коловратки представлены эвригалинно-пресноводной формой Kellicottia longispina. Доля коловраток в общей численности крайне невелика и составляет всего 4 %, биомасса — 0,04 %.

Основу численности и биомассы зоопланктона составляют ракообразные, среди которых доминируют представители Harpaticoida, населяющие илисто-песчаную литораль Баренцева моря. Гарпактициды составляют 84 % общей численности и около 59 % общей биомассы зоопланктона. В целом общая биомасса зоопланктона составила 180,30 мг/м³, численность — 10,7 тыс. экз.

Зообентос представлен солоноватоводными формами: полихетами и ракообразными (Gammarus zaddachi). Общая численность макрозообентоса на станции составила 360 экз/м², биомасса — 0,52 г/м². По численности и по биомассе доминируют бокоплавы 67 и 54 % соответственно.

Река Песчанка

В составе фитопланктона найдено 18 видов водорослей из трех отделов: Cyanophyta — 3, Bacillariophyta — 9, Chlorophyta — 6. Для этого участка характерны максимальные показатели обилия фитопланктона (численность — 1,4 млн кл/л, биомасса — 1,33 г/м³). Значение коэффициента видового разнообразия достаточно высокое (табл. 7). По численности в составе фитопланктона доминируют синезеленые (49 %), диатомовые (33 %) и зеленые (18 %) водоросли. Основную биомассу создают диатомеи, на их долю приходится 92 % от общей биомассы. В планктоне доминируют Phormidium granulatum, виды рода Aulacoseira, Skeletonema subsalsum и Scenedesmus quadricauda. По значению индекса сапробности это самый чистый участок из всех водотоков, он относится к ксеносапробным (0,4).

В составе зоопланктона зарегистрировано 7 видов, в том числе 5 — веслоногих ракообразных и 2 — коловраток. Планктон представлен исключительно солоноватоводными формами, обитающими в прибрежной зоне Баренцева моря. Как по численности, так и по биомассе доминируют каланоиды (главным образом Pseudocalanus major, Acartia bifilosa); доля которых в общей биомассе достигает 72,8 %, в общей численности — около 61 %. Коловратки Syncheta monopus и Keratella cruciformis составляли 22 % от общей численности и 8 % от общей биомассы зоопланктона. В целом общая биомасса зоопланктона составила 10,59 мг/м³, численность — 1,2 тыс. экз.

Зообентос по видовому составу и обилию беден и представлен только двумя группами солоноватоводных донных беспозвоночных: Polychaeta и Моllusca. Общая численность макрозообентоса на станции составила 240 экз/м², биомасса — 0,66 г/м². По численности и по биомассе доминируют моллюски, представленные одним видом Macoma fusca, 92 и 94 % соответственно.

Оценка качества воды, основанная на индексах сапробности организмов, применима только для пресноводных форм. В связи с тем, что в реке Песчанка и протоке Камбалица планктонные и бентические сообщества были представлены солоноватоводными формами организмов, индексы сапробности для них были рассчитаны только по фитопланктону, состоящему из видов-космополитов. Для реки Вангдэтосе (пресные воды) оценка степени загрязнения была выполнена по всем звеньям водной биоты.

По таксономической структуре и показателям обилия фитопланктона все исследованные участки характеризуются как достаточно чистые, не подверженные загрязнению. Преобладание в водоемах по видовому богатству видов зеленых (хлорококковых) и диатомовых водорослей типично для разнотипных водоемов в разных регионах России [36][43][47]. В целом для исследованных участков по биомассе фитопланктона доминируют диатомовые водоросли (67 %). Относительно невысокий уровень вегетации фитопланктона и особенно низкие значения биомассы также говорят об отсутствии загрязнения. По составу видов-индикаторов сапробности все исследованные участки относятся к незагрязненным (ксеносапробные и олигосапробные). Таким образом, по показателям фитопланктона исследованная территория относится к β-олигосапробной, незагрязненной территории.

Оценка качества воды р. Вангдэтосе, выполненная по зоопланктону, характеризует участок как чистый (II класс качества), по зообентосу — умеренно загрязненный.

Таким образом, обследование с учетом всех звеньев водной биоты фитопланктона, зоопланктона и макрозообентоса показало, что все водные объекты являются чистыми или характеризуются небольшой степенью загрязнения. Класс вод — чистые и умеренно загрязненные.

2.5. Характеристика донных отложений

Так как водная среда крайне динамична, однократные измерения не показывают состояния водных объектов при залповых сбросах. Более точно о состоянии водных объектов можно судить по загрязненности донных отложений. Кроме того, загрязненные донные отложения сами становятся источником вторичного загрязнения вод.

В период полевых работ было отобрано 14 проб донных отложений. Точки отбора совпадают с точками отбора поверхностных вод. Отбор проб осуществлялся в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80 [4]. Для отбора проб донных отложений использовался специальный пробоотборник объемом 0,5 л. Химический анализ проб проводился в аккредитованных лабораториях.

Сведения по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в донных отложениях отсутствуют. В связи с тем что до настоящего времени санитарные нормы по содержанию загрязняющих веществ в донных отложениях не утверждены, для оценки их состояния использованы требования, предъявляемые к содержанию химических веществ в почве [15]. Также допустимо сравнение содержания загрязняющих веществ в донных отложениях с зарубежными ориентировочно допустимыми нормами (табл. 9).

Таблица 9. Зарубежные ориентировочно допустимые нормы

Table 9. Foreign approximate permissible concentrations

Наименование методики | Величина ОДК, мг/ кг | ||||||

Hg | Cu | Ni | Zn | Pb | Cd | Fe | |

Lowest Effect [Persaund et al, 1990] | 0,2 | 25,0 | 21,0 | 120,0 | 31,0 | 1,0 | 30000 |

ERL [Long et al, 1995] | 0,2 | 34,0 | 20,9 | 150,0 | 46,7 | 1,2 | — |

В отобранных пробах рН среды по своим значениям близка к нейтральной.

Аммонийный азот находится в диапазоне 1,1–60,6 мг/ кг.

Превышений нормативов по меди (ПДК 55 мг/кг) — максимальное значение в пробе № 15 — 19,0 мг/кг, цинку (ПДК 100 мг/кг) — максимальное значение в пробе № 6 — 51,0 мг/кг — не обнаружено [15].

Содержание ртути в пробах донных отложений находится в небольших количествах < 0,015 –0,49 мг/кг при ПДК 2,1 мг/кг. ПДК для свинца установлена на уровне 30 мг/кг. В отобранных пробах превышений норматива по содержанию свинца не выявлено. Этот элемент содержится в пробах в пределах от 2,1 до 13,0 мг/кг.

Во всех пробах, кроме № 7, отмечено превышение норматива по содержанию мышьяка ПДК (2,0 мг/кг): он содержится в донных отложениях в количествах 2,5–10,0 мг/кг, что объясняется повышенным природным содержанием этого элемента в почвах данного региона, и как следствие, происходит вымывание его талыми водами и аккумуляция в донных осадках.

Хром (ПДК 100 мг/кг), марганец (ПДК 1500 мг/кг), никель (ПДК 85 мг/кг), кобальт (ПДК 50,0 мг/кг) содержатся в донных отложениях в количествах, значительно меньших нормативов.

Во всех пробах отмечается высокое содержание железа общего (3860–17 557 мг/кг), что является природной особенностью данного района.

Кадмий зафиксирован в диапазоне от 0,077 до 0,17 мг/кг.

Особо следует рассмотреть пробу № 12, отобранную в водоеме, образованном на месте бывшей скважины № 5 Медынская. В этой пробе обнаружено превышение норматива по меди, свинцу, цинку, кадмию, по содержанию остальных вышеперечисленных элементов зафиксированы максимальные по сравнению с другими пробами значения. Можно предположить, что загрязнение донных отложений в этом водоеме произошло вследствие применения технологических растворов при работах, связанных с эксплуатацией скважины. Результаты анализа данной пробы имеют локальный характер и не могут применяться в качестве показательных для водных объектов изучаемой территории. Однако они могут использоваться для характеристики воздействия на окружающую среду при эксплуатации нефтяных скважин.

Содержание бенз(а)пирена в донных осадках не должно превышать 0,02 мг/кг. В анализируемых пробах бенз(а)пирен находится в значительно меньших количествах — от 0,003 до 0,007 мг/кг.

ПАВ во всех пробах находятся примерно в одинаковых количествах — от 0,05 мг/кг (проба № 1) до 0,09 мг/кг (проба № 13).

Фенолы в пробах содержатся в диапазоне от < 0,05 мг/кг, достигая максимума 0,24, 0,26, 0,29 мг/кг в точках № 10, 12 и 2 соответственно.

Превышений над нормативами по содержанию нефтепродуктов в пробах донных отложений не зафиксировано. Максимальные значения отмечены в пробах № 12 — 335 мг/кг и № 6 — 236,7мг/кг. Во всех других пробах содержание нефтепродуктов не превышает нескольких десятков мг/кг.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что концентрация тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в донных отложениях на момент обследования соответствует нормативам.

3. Современное состояние растительного покрова

Состояние растительного покрова исследуемой территории в настоящее время определяется преимущественно природными или антропогенно-природными факторами воздействий. Климато-эдафические факторы определяют общий характер растительного покрова. В настоящем разделе описываются факторы, приводящие к тем или иным нарушениям сложившихся растительных ассоциаций.

К антропогенно-природным (не техногенным) факторам следует отнести выпас оленей. В районе изысканий выпасается стадо численностью до 500 голов. База оленеводов расположена в районе р. Роман-Яха за пределами изучаемого участка. Олени находятся на вольном выпасе и свободно кочуют по территории группами по 30–50 животных. Свободное передвижение оленей при малой численности групп определяет в целом некритичный уровень нагрузки на территорию. Состав лишайникового покрова близок к естественному, формирующемуся на нетронутых территориях. Изменена структура лихеносинузий. Основные ценозообразователи климаксовых сообществ — кустистые лишайники (Cladonia rangiferina, Flavocetraria nivalis, Cetraria islandica и др.), редко встречаются монодоминантными куртинами. Лишайниковый покров обычно представляет собой пеструю мозаику, в которой кустистые лишайники встречаются небольшими группами или отдельными талломами наравне с бокальчатыми кладониями и другими видами. Высота лишайникового яруса в тундре, на буграх и грядах торфяников достигает высоты не более 4–5 см. Эпизодически в тундре и на болотах наблюдаются следы вытаптывания и поедания растительности, особенно крупных осок, пушицы, элементов крупнотравья и веточек ив. На лайдах следов выпаса оленей не наблюдалось. Общий уровень пастбищной дигрессии на участке изысканий можно оценить как средний.

Расположение участка изысканий на приморской низменности и большое количество разнообразных водоемов и водотоков определяют достаточно специфичный вид биотического воздействия на растительность. Участок находится в месте обширнейшей стоянки и предперелетного нагула гусеобразных птиц. Все участки приморских и пойменных лугов низкого уровня (заросли вейника щучковидного и дюпонтии) выщипываются гусями до состояния стриженого газона, практически до высоты 5–10 см. Менее страдают луговины более высокого уровня. Подобное повторяется ежегодно. Тем не менее никакого ощутимого урона растительности птицы не наносят в связи с тем, что названные злаки прекрасно размножаются вегетативно. Наоборот, дернина на таких местах особенно густая. Вполне возможно, что поедание растительности гусями наравне с факторами затопления водой и засоления приводит к крайне бедному флористическому составу луговых сообществ низкого уровня.

Обследованная площадь находится на территории нефтяных месторождений. Строительство буровых площадок, нефтепроводов, нефтяных хранилищ и терминалов и их функционирование является главным современным фактором техногенного воздействия на природные комплексы. Следует отметить, что к настоящему времени техногенное воздействие проявляется только на местном уровне, прежде всего благодаря хорошей организации работ по строительству и эксплуатации промышленных объектов.

На площадках буровых станций, ДНС и пр. естественная растительность полностью уничтожена. Формируются вторичные техногенные пустошные сообщества, в которых представители местной флоры встречаются наравне с рудеральными видами. Согласно классификации нарушенных земель, разработанной для Большеземельской тундры, отмеченные пустошные участки находятся в одной из первых стадий зарастания — разнотравно-злаковой [37]. Растительный покров разрежен (10–30 %), в составе ценофлоры, как правило, большая роль принадлежит травам — пионерам зарастания и псаммофитам: пушицам, овсяницам, вейникам, мятлику альпийскому, ситникам; обильны иван-чай, различные сложноцветные. Вороника, брусника, арктоус и другие тундровые кустарнички появляются по периферии нарушенных участков. Мохово-лишайниковый покров практически не развит, состоит из отдельных куртин Polytrichum piliferum Hedw., бриевых и дикрановых мхов, встречаются также Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson., Drepanocladus polygamus (Bruch. et al.) Hedenäs; лишайники встречаются на песчаных грунтах отдельными талломами: Stereocaulon glareosum (Savicz) H. Magn., Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. v. vermicularis, Solorina crocea (L.) Ach. Очевидно, что для восстановления естественного растительного покрова таких мест понадобится не одно десятилетие.

Ветки нефтепроводов, проложенных в пределах участка изысканий, не оказывают существенного влияния на растительность. Сами трубопроводы проходят над землей, на сваях. По всей видимости, это наиболее природосберегающий метод прокладки нефтепроводов в условиях тундры. Не нарушается естественный режим поверхностных и грунтовых вод, а нарушения растительного покрова и режима мерзлоты носят точечный характер. Больший урон наносится при обслуживании нефтепроводов. Вдоль трассы местами отмечаются следы проезда гусеничной техники (рис. 2). Изредка встречаются места временного проживания персонала: разрушенные балки и замусоренные участки тундры вокруг.

Рис. 2. Следы проезда гусеничной техники на приморской луговине («лайде») в районе дожимной насосной станции «Варандей» (фото автора)

Fig. 2. Tracks of tracked vehicles on the primorsky meadow (laida) in the area of the “Varandey” booster pumping station (photo by the author)

В местах пересечения нефтепроводом речных долин локальные участки сухих тундр по бровкам коренного берега сильно нарушены в результате строительных и эксплуатационных работ. Эти места, наиболее возвышенные и открытые, отличаются нестабильным и неглубоким снежным покровом и поэтому уязвимы даже при работах, проводимых в зимний период. Растительный покров здесь угнетен и напоминает сообщества зарастающих приморских песчаных кос. Площадь таких участков невелика и не может быть отражена в масштабе съемки.

Территорию изысканий пересекает трасса автозимника. Конкретное место ее прохождения по состоянию растительности диагностировать не удалось несмотря на имеющиеся координаты, что свидетельствует об эксплуатации зимника с соблюдением всех необходимых природоохранных правил и с допустимым уровнем нагрузок.

В целом состояние растительности на участке изыскания характеризуется как благополучное. Существующее техногенное воздействие носит мелкоплощадный, точечный и линейный характер и сказывается на локальном уровне. Пастбищная дигрессия к необратимым сменам растительного покрова не приводит.

В пределах обследованной территории обнаружены редкие виды сосудистых растений, мхов и лишайников. Ниже приведен аннотированный список находок и видов, указываемых в литературе для исследуемого района.

В местах обнаружения «краснокнижных» видов не рекомендуется размещать строительные объекты и прокладывать к ним подъездные пути. Категорически требуется избегать непосредственного физического уничтожения особей. В случаях, если такой возможности нет, особи «краснокнижных» видов необходимо пересаживать в сходные местообитания на ненарушенных территориях или интродуцировать их в ботанические сады и парки. На участке изысканий произрастает достаточно многочисленная и благополучная популяция родиолы розовой. Совершенно очевидно, что отдельные особи этой популяции пострадают в результате проведения строительных работ, предотвратить это практически невозможно даже при соблюдении всех природоохранных рекомендаций. Однако главный ущерб популяции может быть нанесен неконтролируемым сбором корневищ этого растения (применяемого в народной медицине). Необходимо принять все меры по предотвращению сбора родиолы розовой, запрещенного согласно Красной книге НАО .

Таблица 10. Виды, занесенные в Красную книгу НАО , встречающиеся в районе изысканий

Table 10. Species listed in the Nenets Autonomous Orkug (NAO) Red List of threatened species, occurring in the area under study

№ | Вид, семейство | Категория охраны | Место произрастания |

Сосудистые растения | |||

1 | Carex dioica L., Cyperaceae | Бионадзор | N 68°55’31.585”, E 58°52’30.219”, район р. Камбалицы, ивняк осоково-моховой в понижении рельефа, пл. № 46 |

2 | Carex mackenziei V. Krecz., Cyperaceae | Бионадзор | N 68°57’34,230”, E 58°59’13.883”; N 68°57’35.561”, E 59°0’34.628”, п‑ов Медынский Заворот, окрестности месторождения Перевозное, приморская луговина (лайда), пл. №№ 58, 59 |

3 | Corallorhiza trifida Chatel, Orchidaceae | 3 | Указывается для района изысканий (к востоку от п. Варандей) |

4 | Rhodiola rosea L., Crassulaceae | 2 | Довольно часто встречается в лайдах (долина р. Песчанки, мыс Медынский заворот и др. по всей территории участка изысканий), по склонам морских террас и по берегам рек с обратным течением. |

Мохообразные | |||

5 | Warnstorfia pseudostraminea (C. Müll. Hal.) Tuom. et T.J. Kop., Calliergonaceae | Бионадзор | N 68°50’56.540”, E 58°20’15.704”; долина р. Песчанка, осоково-гипновое болото в тыловой части террасы реки |

Лишайники | |||

6 | Tuckermannopsis inermis (N yl.) Kärnefelt, Parmeliaceae | 3 | N 68°56’6.756”, E 58°52’51.066”; район р. Камбалицы, ерник вороничный лишайниково-моховой недалеко от ручья, впадающего в р. Памендуй, пл. № 49 |

4. Современное состояние почвенного покрова

Современное экологическое состояние природных условий НАО как района интенсивной нефтедобычи требует более жесткого контроля состояния почвенного покрова, оценки его деградации и процессов восстановления. Большую часть обследованной территории (зона возможного влияния — по двести пятьдесят метров в каждую сторону от границ технического коридора) занимают почвы, находящиеся в естественном состоянии. Антропогенно преобразованные почвы занимают незначительный процент от общего числа и приурочены к крупным производственным объектам (левый берег р. Песчанка, недействующие буровые скважины).

Для оценки состояния была проведена почвенная съемка М 1 : 25 000 местности с отбором проб на загрязненность почвенного покрова поллютантами согласно [7][10]. Работы по исследованию химического загрязнения почв и грунтов выполнялись в соответствии с нормативными требованиями, методическими указаниями и рекомендациями [7][9][16][15][22].

Для определения типологии почв на основных элементах рельефа местности было заложено 20 основных и 40 поверочных почвенных шурфов. Основные шурфы вскрывали либо почвообразующую породу, либо мерзлотный слой. Одновременно производился отбор проб для определения содержания и динамики распределения поллютантов на взаимоподчиненных ландшафтах, общих химических показателей, гранулометрического состава. Всего в ходе проведения изысканий были отобраны: (1) 21 смешанная проба почв из поверхностного горизонта методом конверта для определения содержания тяжелых металлов (ТМ) 1–2-го классов опасности (медь, цинк, свинец, никель, кобальт, хром, кадмий, ртуть), мышьяка и органических загрязнителей: нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенолы, ПХБ, полиароматические углеводороды (ПАУ); (2) 21 индивидуальная проба почв для определения основных агрохимических показателей; (3) 5 проб из переходного к породе горизонта для определения гранулометрического состава.

Объединенная проба составлялась путем смешивания не менее пяти точечных проб, взятых на одной пробной площадке на глубине 0–30 см. Материал сводных проб тщательно перемешивался. Отбор индивидуальных проб проводился непосредственно из генетических почвенных горизонтов. Пробы помещались в специальные пластиковые пакеты, на которые крепились этикетки, содержащие информацию о наименовании объекта, назначении анализа, глубине и дате отбора. Для каждой площадки инженерно-экологического описания заполнялись дневники описаний, площадки фотографировались, определялись GPS-координаты.

Определение валовых форм тяжелых металлов проводилось в аккредитованной аналитической лаборатории ФГУ НПП «Геологоразведка» (Геоэкохим). Общие химические показатели почв, гранулометрический состав и органические загрязнители определялись в аккредитованной испытательной лаборатории центра ФГУ «Ленинградский референтный центр Россельхознадзора».

Геоэкологическое опробование почв является основным по объему видом опробования и оценки загрязненности объектов окружающей среды. Почвы, являясь депонирующей средой, рассматриваются как интегральный показатель загрязнения окружающей среды. Почва способна накапливать значительные количества загрязняющих веществ и оказывать как непосредственное влияние на здоровье человека, так и опосредованно — через другие сопряженные среды. Валовые формы химических элементов в почвах и породах определяют общий геохимический фон территории и отличаются значительным варьированием показателей, что объясняется природными геохимическими особенностями пород, биогенной аккумуляцией химических элементов, их пространственным перераспределением, направленностью процессов почвообразования, наличием геохимических барьеров в пределах почвенного профиля. В соответствии с МУ 2.1.7.730-99 оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателю Кс — коэффициент концентрации химического вещества, который рассчитывается как отношение содержания элемента (Сi) к его региональному фоновому содержанию (Сф) по следующей формуле:

. (2)

. (2)

При оценке степени загрязненности почв тяжелыми металлами в качестве фона используют их содержание в фоновых незагрязненных ландшафтах. В связи с отсутствием для данной территории региональных фоновых показателей нами используются данные из сборника «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2013 году» [45].

Содержание фоновых показателей тяжелых металлов мг/кг относительно ПДК и ОДК приведено в таблице 11.

Таблица 11. Содержание фоновых показателей тяжелых металлов мг/кг относительно ПДК и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК)

Table 11. Content of background indicators of heavy metals, mg/kg, in relation to MAC and APC

Элементы | Cu | Zn | Pb | Ni | Co | Cr | Cd | Hg | As |

Региональный фон мг/кг | 6,33 | 27,32 | 4,93 | 10,67 | — | — | 0,10 | 0,030 | — |

ПДК | 55,0 | 100,0 | 32,0 | 85,0 | — | — | — | 2,1 | 2,00 |

ОДК | — | — | — | — | — | — | 0,5 | — | — |

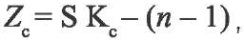

Методом получения аддитивной оценки загрязнения почв является использование показателя суммарного загрязнения Zc, который рассчитывается по формуле:

, (3)

, (3)

где Kc — коэффициенты концентрации элементов, n — число учитываемых аномальных элементов.

Согласно существующим нормативам, при ве личине суммарного показателя Zc менее 16 почва относится к первой категории загрязнения (допустимое), 16–32 — ко второй (умеренно опасное), 32–128 — к третьей (высокоопасное), более 128 — к четвертой категории (чрезвычайно опасное). Основными нормируемыми показателями оценки геохимического состояния почвенного покрова являются величины превышения над региональным фоном, Кларком и ПДК.

Данные химического анализа свидетельствуют о небольшом уровне воздействия существующих техногенных объектов на окружающую природную среду в целом. Но на трех площадках инженерно-экологического картирования были выявлены превышения содержания тяжелых металлов (ТМ) над фоном (точки P051 и P059) и над ПДК (точка P060). Еще в одной (точка P004) прослеживается тенденция к накоплению ТМ.

Степень загрязнения по каждому ТМ в отдельности будет дана ниже, а пока необходимо проанализировать результаты химического анализа площадки экологического картирования № P060. На данном месте находилась буровая скважина № 5 «Медынская», которая производила буровые работы несколько лет. В настоящее время буровая скважина затампонирована, все хозяйственно-бытовые и производственные помещения полностью ликвидированы (рис. 3).

Рис. 3. Недействующая буровая скважина № 5 («Медынская») (фото автора)

Fig. 3. Inactive drilling well No. 5 (Medynskaya) (photo by the author)

Апробирование на степень химического загрязнения было проведено стандартным методом конверта, навеска пробы была взята непосредственно из урбостратифицированного горизонта песчаной отсыпки. По результатам лабораторных анализов было выявлено значительное превышение над ПДК по содержанию ТМ. Так, например, из девяти определенных тяжелых металлов превышение наблюдается в шести (табл. 12).

Таблица 12. Данные химического анализа пробы P060

Table 12. Chemical analysis data for sample P060

Тяжелые металлы | Содержание мг/кг | Превышение над ПДК, раз |

Zn | 233,00 | 2,3 |

Pb | 178,00 | 5,5 |

Cd | 1,30 | 2,6 |

Hg | 10,29 | 4,9 |

As | 8,10 | 4,0 |

Еще по двум ТМ (Сu и Ni) валовое содержание превышает региональное фоновое значение на 8,05 и 3,28 раза соответственно. По показателю суммарного загрязнения Zc = 408,73, почвогрунт площадки бывшей буровой относится к 4‑й категории опасности и является чрезвычайно опасным (Zc > 128). Такое сильное химическое загрязнение, бесспорно, имеет техногенный характер и объясняется активной антропогенной нагрузкой в течение продолжительного времени в ходе бурения и добычи нефти. Необходимо добавить, что примерно в двух километрах на северо-запад от буровой № 5 находится еще одна, тоже недействующая буровая — № 2, не входящая в зону обследования. Но исходя из данных анализов точки P060, можно предположить, что стратифицированная отсыпка и обваловка вокруг прудов имеют превышения по содержанию поллютантов.

На территории изысканий проведена типизация эколого-геохимических ландшафтов (ЭГЛ) с подразделением на естественные и техногенные. К естественным ландшафтам относятся природные территории с малой антропогенной нагрузкой. К техногенным ландшафтам, сформированным при полном или частичном уничтожении естественных экосистем, относятся объекты нефтеперерабатывающего комплекса, хозяйственно-бытовой инфраструктуры, подстанции, вертолетные площадки (Т-1) и территории экстремального антропогенного воздействия — хемоземы (Т-2).

Основу почвенного покрова составляют почвы, сформированные при активном влиянии мерзлотных, аллювиальных и глеевых процессов, на которые накладывается различный по силе процесс торфонакопления. Здесь же следует остановиться на некоторых свойствах покровообразующих почв, формирующих геохимический фон территории, позволяющий выделить следующие эколого-геохимические ландшафты (ЭГЛ) [30]:

1) трансэлювиальные мерзлотные;

2) аккумулятивно-трансэлювиальные мерзлотные;

3) аккумулятивные мерзлотные;

4) аквальные (аккумулятивно-аквальные, трансаккумулятивно-аквальные, транссупераквальные).

Загрязняющие вещества, поступающие в почву, представлены соединениями различной растворимости и подвижности. С момента соприкосновения с почвой начинается их активное взаимодействие со всеми ее фазами, в результате из-за генетически обусловленных свойств почв они либо аккумулируются, либо проходят транзитом и депонируются в почвах аккумулятивных ландшафтов, либо других экологических сред [49].

Обширные недренированные равнинные территории, занятые плоскобугристыми и полигональными болотами с хорошо развитым мезо- и микрорельефом, относятся к аккумулятивным мерзлотным ЭГЛ. Почвы, приуроченные к данному ландшафту, имеют наибольшее распространение на территории изысканий. Данный тип ЭГЛ среди прочих ландшафтов является наиболее геохимически подчиненным. Процесс накопления превалирует над выносом. Наличие торфяного горизонта различной мощности, являющегося хорошим адсорбентом, рельеф местности, характер почвенного покрова, гидрологические и геохимические показатели способствуют аккумуляции поллютантов в почвенном профиле. Основными геохимическими барьерами, влияющими на аккумулятивные способности данного ландшафта, являются замкнутость пространства, отсутствие стока, развитый анаэробиоз, наличие торфяного горизонта разной мощности, мерзлотный водоупор, предотвращающий вынос поллютантов в грунтовые воды.

На плоских, слабодренированных равнинах, сложенных близко залегающими мерзлыми породами, при активном участии криогенного и глеевого процессов формируются аккумулятивно-трансэлювиальные мерзлотные ЭГЛ. Здесь накопление загрязняющих веществ в почвах незначительно превалирует над выносом. В зависимости от формирования мезо- и микрорельефа местности, активности влияния процессов криогенеза и глееобразования, теплового и водного режима формируются криоземы или глееземы различной степени оторфованности как отдельно, так и комплексно выраженные. В наиболее заболоченных местах, по локальным мезо- и микропонижениям при активном развитии торфяного процесса формируются торфяно-криоземы и торфяно-глееземы. Почвы данных типов обладают хорошей катионной поглотительной способностью из-за ненасыщенности почвенно-поглощающего комплекса основаниями и поэтому достаточно прочно удерживают анионы тяжелых металлов, заставляя их вступать в реакции. Кроме этого, и оторфованный горизонт, обладая хорошей адсорбцией, связывает тяжелые металлы, предотвращая их миграцию. Однако некоторый процент поступающих в почву тяжелых металлов (не более 15–20 %) с током воды по мерзлотному водоупору выносится из почвенного профиля в более глубокие депрессии рельефа, которые, как правило, занимают аккумулятивно-мерзлотные ЭГЛ.

Почвы, приуроченные к трансэлювиальным мерзлотным эколого-геохимическим ландшафтам, занимают наименьшие площади и представлены подзолами и подбурами. Как правило, данные ландшафты встречаются на дренированных, пологих, выраженных в рельефе водораздельных повышениях на породах легкого механического состава, с автоморфными и полугидроморфными условиями почвообразования. При отсутствии прямого антропогенного вмешательства или комплексно при наличии последнего, в условиях внешнего воздействия, токсиканты, поступающие большей частью воздушным путем с атмосферными осадками, не задерживаются в почвенном профиле. В почвах данного типа наблюдается превалирование выщелачивания микроэлементов над их биогенной аккумуляцией. Основная их масса в виде подвижных минеральных и органоминеральных соединений мигрирует вниз по профилю, по корням растений, почвенным порам до геохимического барьера, которым является альфегумусовый горизонт, лежащий на мерзлотном водоупоре. По нему с током воды осуществляется дальнейший перенос загрязнителей в подчиненные ландшафты.

Наиболее интенсивное преобладание выноса загрязняющих веществ над их поступлением извне наблюдается в транссупераквальных ЭГЛ. К ним приурочены нижние лайды, дюны и песчаные косы крупных рек, занятые пляжами или литоралями. Из-за постоянного воздействия моря и сильного засоления растительный и почвенный покров практически отсутствуют. Это приводит к тому, что в данном типе ландшафтов геохимические барьеры не выражены. Поступающие в почву загрязнители не аккумулируются и активно мигрируют с приливно-отливными водами непосредственно в водные объекты или в геохимически подчиненные ландшафты.

В прирусловой части пойм таких крупных рек, как Песчанка и Роман-Яха, и на равнинных луговинах с менее изрезанной поверхностью, удаленных от русел рек (точки P058 и P059), при более слабом воздействии приливных процессов под развитой травянистой луговой растительностью формируются почвы аллювиального типа, относящиеся к трансаккумулятивно-аквальным ЭГЛ. Среди аквальных ландшафтов они занимают промежуточное место по соотношению процессов поступления и выноса тяжелых металлов. За счет более мощного оторфованного горизонта идет адсорбция загрязнителей, поступающих в почву, но и в то же время достаточно сильное влияние морских и поемных процессов приводит к тому, что поллютанты мигрируют по профилю и переносятся водами в транссупераквальные ЭГЛ.

Аккумулятивно-аквальные ЭГЛ занимают пологие, часто с развитым озерковым комплексом, заболоченные непроточные понижения и озера различной степени зарастания (хасыреи). Аккумуляция загрязнителей здесь осуществляется в оторфованных, часто иловатых почвенных горизонтах, подстилаемых оглееными суглинками или песками. Основной причиной выноса загрязнителей, как правило, в подчиненные аккумулятивно-мерзлотные ЭГЛ является действие поверхностных и внутрипочвенных токов воды. Аккумуляция преобладает над выносом. Основными геохимическими барьерами являются торфонакопление, заиленность профиля, активное развитие глеевого процесса в подстилающих почвообразующих породах, а также мерзлотный водоупор.

Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам природной среды. В понятие ТМ включено довольно много химических элементов, в том числе и ртуть (Hg), которая относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество), и ее содержание в почвах требует постоянного и жесткого контроля. Содержание ртути в проанализированных образцах колеблется в интервале от 0,02 до 0,09 мг/кг (здесь и далее анализируются данные без учета данных точки P060, так как это уже было сделано выше). В шести пробах (№ 13, 18, 23, 30 43, 51) зафиксировано превышение содержание ртути над региональным фоном (0,03 мг/кг), но эти значения на порядок ниже значения ПДК (2,1 мг/кг). Литературных данных природных уровней ртути в почвах районов нефтедобычи практически нет, но в то же время известно, что в углеводородных залежах содержатся значительные концентрации ртути [41].

Основными источниками поступления свинца (Pb) в окружающую среду являются выхлопные газы автомобилей и строительной техники. Данный металл является очень токсичным и при попадании в организм человека способен накапливаться и вызывать общее отравление. Обследованный участок территории находится в стороне от существующих проездов и автодорог, поэтому химического загрязнения почв обнаружено не было. Показатели содержания свинца (Pb) довольно низки и не превышают фоновое значение, за исключением одной точки — P051 (мост через р. Бол. Камбалица) — где зафиксировано превышение над фоном в 1,52 раза. Это объясняется тем, что данный участок изысканий испытывает большую антропогенную нагрузку по сравнению с остальной территорией обследования.

Высокое содержание кадмия (Cd) в почвах может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, заболевание желудка, печени и почек. Низкая миграционная способность кадмия в условиях кислой реакции среды позволяет ему накапливаться на пределе геохимического барьера, сложенного торфом, что ограничивает загрязнение им почв окружающей территории. Загрязнение кадмием почв на обследованной территории не выявлено. Лишь в четырех точках опробования наблюдается незначительное превышение над фоном (от 1,1 до 1,2 раза).

Цинк (Zn) является одним из основных «фонообразующих» доминирующих элементов, обладающих низкой миграционной способностью. Систематическое поступление цинка в организм человека приводит к воспалительным процессам в легких и бронхах, анемии, циррозу поджелудочной железы. Его содержание в пробе P051 составляет 48 мг/кг, что в 1,75 раза превышает региональное фоновое значение. Это вызвано достаточно активной антропогенной деятельностью в месте пересечения существующей трассы нефтепровода и р. Бол. Камбалица.

Мышьяк (As), обладая общетоксичным действием, вызывает поражение сердечной мышцы и нарушает обмен веществ. Химически инертен. Легко мигрирует, чему способствует хорошая растворимость в воде его соединений. Во влажном климате он легко вымывается водой из почв и осаждается в донных отложениях, что подтверждается и результатами наших исследований. Региональный фон по мышьяку выше ПДК и составляет 2,91 мг/кг. В 61 % проанализированных проб наблюдается превышение над фоном, а в оставшихся 39 % содержание мышьяка близко к ПДК (от 0,89 до 2,0 мг/кг; в среднем — 1,49 мг/кг). Тенденция к накоплению мышьяка в почвах объясняется его повышенным природным фоном.

При избыточном поступлении в живой организм меди (Cu), происходят функциональные нарушения нервной системы, печени, почек, снижение иммунитета. Содержание валовых форм меди на обследованном участке не превышает ПДК (55 мг/кг), но по ряду проб имеется превышение над региональными фоновыми показателями (6,33 мг/кг). Максимальное превышение зафиксировано в точке P051 (19,0 мг/кг). Довольно низкое значение регионального фона приводит к тому, что в точках P004, P030, P043, P047, P049, Р059 он превышен, но эти значения гораздо меньше уровня ПДК.

Никель (Ni) является одним из поллютантов, поступающих в природную среду с выбросами нефте- и газоперерабатывающих производств. Среднее содержание этого элемента в почвах разновелико: от 1,1 до 27,0 мг/кг, превышение концентраций над ПДК (85 мг/кг) не зафиксировано. В трех точках опробования P004, P051, P059 наблюдается превышение над региональным фоном (10,67 мг/кг). Максимальная кратность превышения над региональным фоном более чем в 2,5 раза. Все три точки относятся к территориям, испытывающим активное техногенное воздействие.

По таким ТМ, как кобальт и хром (валовое содержание), нет официально утвержденных ПДК и ОДК; также нет данных об их региональных фоновых значениях, поэтому сравнение проводится по Кларку [33]. Для кобальта Кларк составляет 5,3 мг/кг, а для хрома — 261 мг/кг.

Кобальт (Co) имеет незначительную миграционную способность, хорошо аккумулируется в наземном растительном покрове. При попадании в почву, в кислой среде, при ненасыщенности основаниями ППК (почвенно-поглощающего комплекса) адсорбируется гидроокисями марганца и аккумулируется в илистой фракции почв, которая обладает высокой энергией поглощения различных катионов, в том числе и кобальта. Превышение над Кларком в 1,2 (6,6 мг/кг) и в 2,8 (15,0 мг/кг) раз отмечено в точках P051 и P060 соответственно. Почвенный покров точек P059 (действующая буровая на Перевозном месторождении) и P051 испытывает активное техногенное воздействие и как следствие химически загрязняется.

Хром (Cr) обладает канцерогенными свойствами и способен вызывать онкологические заболевания. Довольно высокие значения Кларка по хрому в проанализированных образцах не превышены. Загрязнения не обнаружено. В точках P004, P051, P059 и P060 наблюдается превалирование накопления над выщелачиванием.

В целом в увязке с общей экологической обстановкой региона обследованная территория в плане эколого-геохимического состояния может оцениваться как чистая (Zc < 16). Территории, испытавшие и испытывающие активное техногенное воздействие, занимают очень малый процент от общей площади территории обследования. Почвенный покров, испытавший наибольшее антропогенное воздействие (точка P060), преобразован в хемозем (Хм) и является чрезвычайно опасным по степени химического загрязнения. На территориях, испытывающих более сильную антропогенную нагрузку, в сравнении с естественными экологическими ландшафтами, выявлено превышение валового содержания ТМ над региональным фоном и наблюдается тенденция к их накоплению.

Для оценки загрязнения почвенного покрова органическими токсикантами проведены химико-аналитические определения содержания фенолов, бенз(а)пирена, нефтепродуктов, ПАУ и ПХБ.

Основными источниками поступления техногенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в окружающую природную среду являются предприятия энергетического комплекса, автомобильный транспорт, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. В основе практически всех техногенных источников ПАУ лежат термические процессы, связанные со сжиганием и переработкой органического сырья: нефтепродуктов, угля, древесины, мусора и др. ПАУ относятся к суперэкотоксикантам 1-го класса опасности. Из сотен ПАУ различного строения, обнаруженных в объектах окружающей среды, для постоянного контроля наиболее приоритетен бенз(а)пирен (ПДК 0,020 мг/кг). Бенз(а)пирен является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды, он опасен для человека даже при малой концентрации, поскольку обладает свойством биоаккумуляции. Будучи химически сравнительно устойчивым, бенз(а)пирен может долго мигрировать из одних объектов в другие. В результате многие объекты и процессы окружающей среды, сами не обладающие способностью синтезировать бенз(а)пирен, становятся его вторичными источниками. В проанализированных образцах почв содержание бенз(а)пирена не превышает 0,005 мг/кг. Загрязнения почвенного покрова бенз(а)пиреном не обнаружено.

Основной источник загрязнения почв фенолами — нефть и промышленные стоки, загрязненные нефтепродуктами. Разложение фенолов в почвах гумидного типа вследствие низких температур и слабой деятельности микроорганизмов сильно заторможено, передвижение по почвенному профилю практически отсутствует. Нормативных документов по загрязнению почв фенолами не разработано. Согласно методических рекомендации уровень техногенного загрязнения почв фенолами на обследованной территории (1 мг/кг — почвенный покров чистый) превышен лишь в одной точке (P004 — 2,25 мг/кг — третий, допустимый уровень загрязнения) [22]. Источником поступления фенолов в данном случае, вероятнее всего, является комплекс береговых резервуаров для хранения и перекачки нефти, находящийся на левом берегу р. Песчанка. В подавляющем большинстве обследованных образцах содержание фенолов находится на пределе определения (< 0,05 мг/кг). В целом в контексте рассматриваемой территории можно сказать, что загрязнение фенолами отсутствует.

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к группе стойких органических загрязнителей, которые воздействуют на среду обитания на чрезвычайно низком уровне. Эти соединения обладают рядом специфических признаков: (1) биоаккумуляция; (2) глобальная распространенность (перенос на большие расстояния); (3) чрезвычайная стойкость к физическим, химическим и биологическим изменениям; (4) способность оказывать токсическое воздействие на организмы в крайне малых дозах. В проанализированных образцах содержание полихлорированных бифенилов находится ниже порога определения. Загрязнения почв ПХБ не обнаружено.

Загрязнение почв нефтью — совершенно особый вид загрязнения, который приводит к глубокому изменению практически всех основных характеристик почв и формированию новых свойств. Нефтепродукты очень токсичны для почвенного покрова, так как не подвергаются разложению и не оседают в почве, легко усваиваются живыми организмами, вызывая их отравление, и мигрируют в другие экологические среды. Нефтяное загрязнение почвы в ходе проведения инженерно-экологических изысканий визуально зафиксировано на абраземах аллювиальных на площадке комплексного экологического картирования Р002 (рис. 4).

Рис. 4. Пятна нефтепродуктов на лайдах в районе ДНС «Варандей» (фото автора)

Fig. 4. Spots of petroleum products on the roads in the area of the «Varandey» booster pumping station (photo by the author)

Для подтверждения визуальных наблюдений было отобрано 17 почвенных проб, в которых назначено определение содержания нефтепродуктов. По результатам лабораторных исследований в большинстве проб (14 шт.) содержание нефтепродуктов было крайне низким или низким (от 8,3 до 390 мг/кг) и не превышало ПДК. В точке P017 наблюдается тенденция к накоплению, и содержание нефтепродуктов находится на грани допустимого (997,5 мг/кг). Превышение ПДК было отмечено только лишь в двух проанализированных пробах. Наибольшее превышение над ПДК отмечено в торфах точки P023 (7500 мг/кг). Как известно, торф является хорошим сорбентом, способным накапливать в себе вещества, поступающие извне, в течение длительного времени, и нефть в этом случае не является исключением. Превышение отмечается и в точке P060 (4650 мг/кг) и однозначно вызвано длительным активным техногенным воздействием. Необходимо отметить, что в качестве ПДК в отсутствие других более точных нормативов взят допустимый уровень (ДУ) [22].