Перейти к:

Эксплуатация полигонов твердых коммунальных отходов в условиях северного климата

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-82-87

Аннотация

Рассматриваются особенности эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на постэксплуатационном этапе в условиях северного климата. Подчеркивается, что ключевым фактором, обеспечивающим безопасную эксплуатацию полигона, является управление образованием свалочного газа и фильтрата. Увеличение атмосферных осадков приводит к повышению влажности отходов и, как следствие, к образованию метана в разные периоды календарного года. Приведены результаты измерений концентраций метана и расчетов объема фильтрата на исследуемом полигоне ТКО, расположенном на северо-западе России. Сделан вывод о необходимости контроля и управления образованием фильтрата, а также о принятии мер по его очистке для предотвращения экологических и санитарно-гигиенических проблем, связанных с испарением и накоплением фильтрата.

Ключевые слова

Для цитирования:

Забелина A.В. Эксплуатация полигонов твердых коммунальных отходов в условиях северного климата. Арктика и инновации. 2024;2(4):82-87. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-82-87

For citation:

Zabelina A.V. Operation of solid municipal waste landfills in northern climates. Arctic and Innovations. 2024;2(4):82-87. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-82-87

Введение

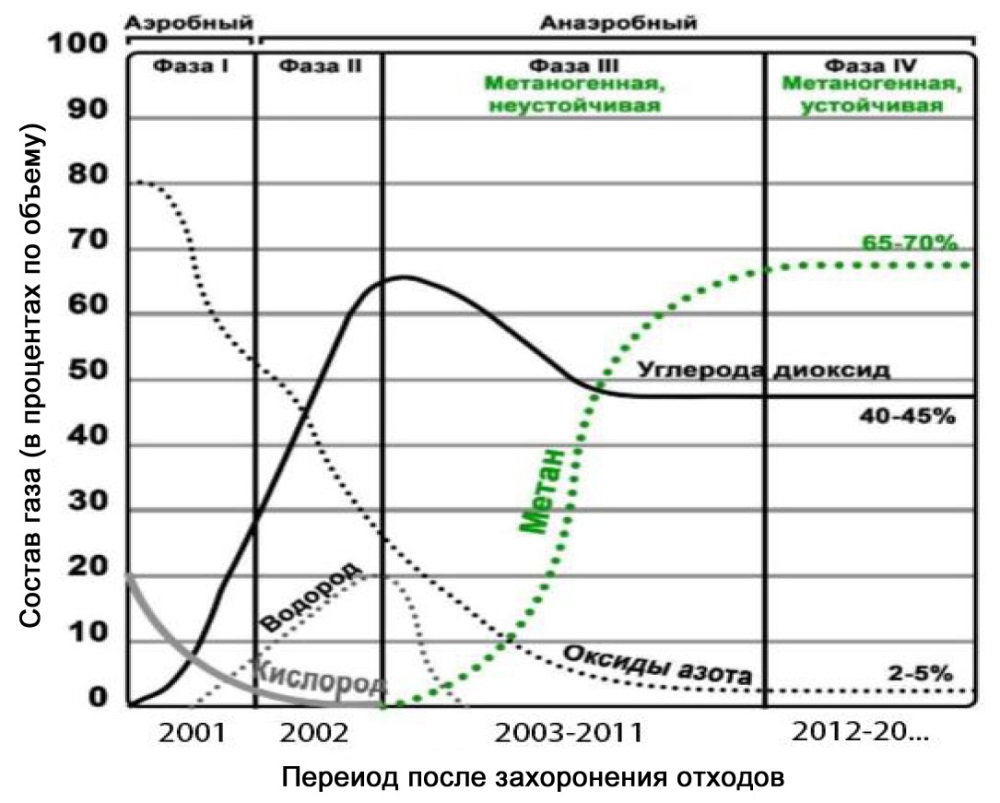

Влияние климата на геоэкологические особенности объектов размещения отходов (ОРО) значительно, особенно важно учитывать влажность отходов на одном из этапов жизненного цикла полигона, этапе эксплуатации, близком к завершению. Схема жизненного цикла полигона ТКО представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема жизненного цикла полигона [1]

Fig. 1. Diagram for the life cycle of a landfill [1]

Данный этап эксплуатации, с одной стороны, требует соблюдения принципов наилучших доступных технологий (НДТ), с другой — характеризуется значительным негативным воздействием на окружающую среду, в основном в виде выбросов и образования фильтрата.

После размещения и изоляции отходов свалочные массы сначала проходят относительно быстрый (0–2 года) период аэробного разложения, за которым следует длительный период анаэробного разложения (> 10 лет). Процесс образования выбросов от полигона ТКО можно представить в виде последовательности гидролиз à ацидогенез à метаногенез [2].

Несмотря на достаточно широкий спектр составляющих свалочного газа (СГ), образующегося на финальной стадии разложения отходов, основным компонентом СГ является парниковый газ метан (CH4). Объемы генерирования метана на отдельных этапах эксплуатации объектов размещения отходов различны и зависят от многих факторов: срок службы полигона, морфологический состав отходов, количество и плотность свалочных масс, технология размещения отходов, климатические особенности местности, ландшафт, стратегии промежуточной рекультивации и конфигурации объекта. Помимо метана другими значимыми компонентами свалочного газа выступают диоксид углерода, оксиды азота, являющиеся парниковыми газами, а также некоторые виды нормируемых загрязняющих веществ (сероводород, аммиак, бензол и др.), которые не относятся к парниковым газам.

Анаэробный период наступает ориентировочно через два года после размещения отходов и в северных регионах длится до пятидесяти лет, если не применяются технологии, способствующие катализации метаногенеза. При внедрении НДТ возможно сокращение анаэробного процесса до 25 лет от года захоронения отходов.

Применительно к исследуемому объекту показано количественное изменение состава свалочного газа в зависимости от продолжительности периода эксплуатации (рис. 2).

Рис. 2. Изменение состава свалочного газа в зависимости от фаз разложения отходов (цит. по [3], с дополнениями автора)

Fig. 2. Changes in the landfill gas composition depending on waste decomposition phases (cited by [3] with the author’s additions)

На этапе, близком к постэксплуатационному, свалочный газ представляет собой смесь различных газов и характеризуется преимущественным содержанием метана в объемной доле более 60 % и диоксида углерода, но также содержит следовые количества других газов, включая водяной пар. Водяной пар образуется при разложении органики в анаэробных условиях. Водяной пар является одним из парниковых газов, способствующих удержанию тепла в атмосфере и влияющих на климатические изменения.

Как показывает ряд исследований, важным лимитирующим фактором образования метана является влажность отходов, на которую влияют количество выпадающих осадков, высота и плотность снежного покрова. Наиболее благоприятные условия для метаногенеза создаются при температуре выше 35 °С внутри тела полигона во влажной среде при относительной влажности отходов 55–80 % [3].

На объектах размещения ТКО потенциал метанообразования может изменяться в диапазоне от 6,2 до 270 м³ на тонну отходов. В зависимости от состава отходов и метеоусловий в регионе расположения ОРО влажность свалочного газа может изменяться в диапазоне 30–50 % [4].

Однако влажность отходов для высоконагруженных полигонов на этапе, близком к завершению эксплуатации, создает определенные техногенные риски, поскольку при высокой влажности создаются неблагоприятные условия для внедрения НДТ по уплотнению тела полигона, что может привести к обвалам. Кроме того, высокая влажность свалочного газа приводит к образованию конденсата и коррозии оборудования при реализации еще одной важной НДТ, а именно: при эксплуатации системы активной дегазации полигона с энергетической утилизацией свалочного газа [5].

В настоящей работе анализируется влияние климатических условий на образование выбросов свалочного газа и фильтрата на объекте размещения отходов.

Особенности полигона ТКО на этапе, близком к постэксплуатационному

Исследуемый объект размещения отходов расположен в северо-западной части Российской Федерации и находится на стадии эксплуатации, близкой к завершению. Проектная мощность объекта составляет 11,5 млн тонн отходов, площадь основания объекта — 36 га. Район расположения полигона характеризуется повышенной влажностью с неравномерным выпадением осадков в течение календарного года. Большая часть осадков выпадает в теплые периоды года, месяц наибольшего количества осадков — август, что обуславливает риск механического смещения (обвала) свалочных масс в сентябре–октябре из-за обильного насыщения свалочных масс влагой и нарушения стабильности наличием фильтрата внутри тела полигона.

Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, максимальная его величина достигается в январе. Нарушение устойчивого снежного покрова вследствие температурных изменений и усиления влияния солнечной активности начинается в конце февраля с постепенным таянием снега в марте–апреле, что также оказывает влияние на изменение концентраций загрязняющих веществ как в жидкой фазе — фильтрате, так и в выбросах, образующихся и от разложения свалочных масс, и от испарения жидкой фракции из пруда-накопителя, содержащей в своем составе фильтрат, талые и дождевые воды.

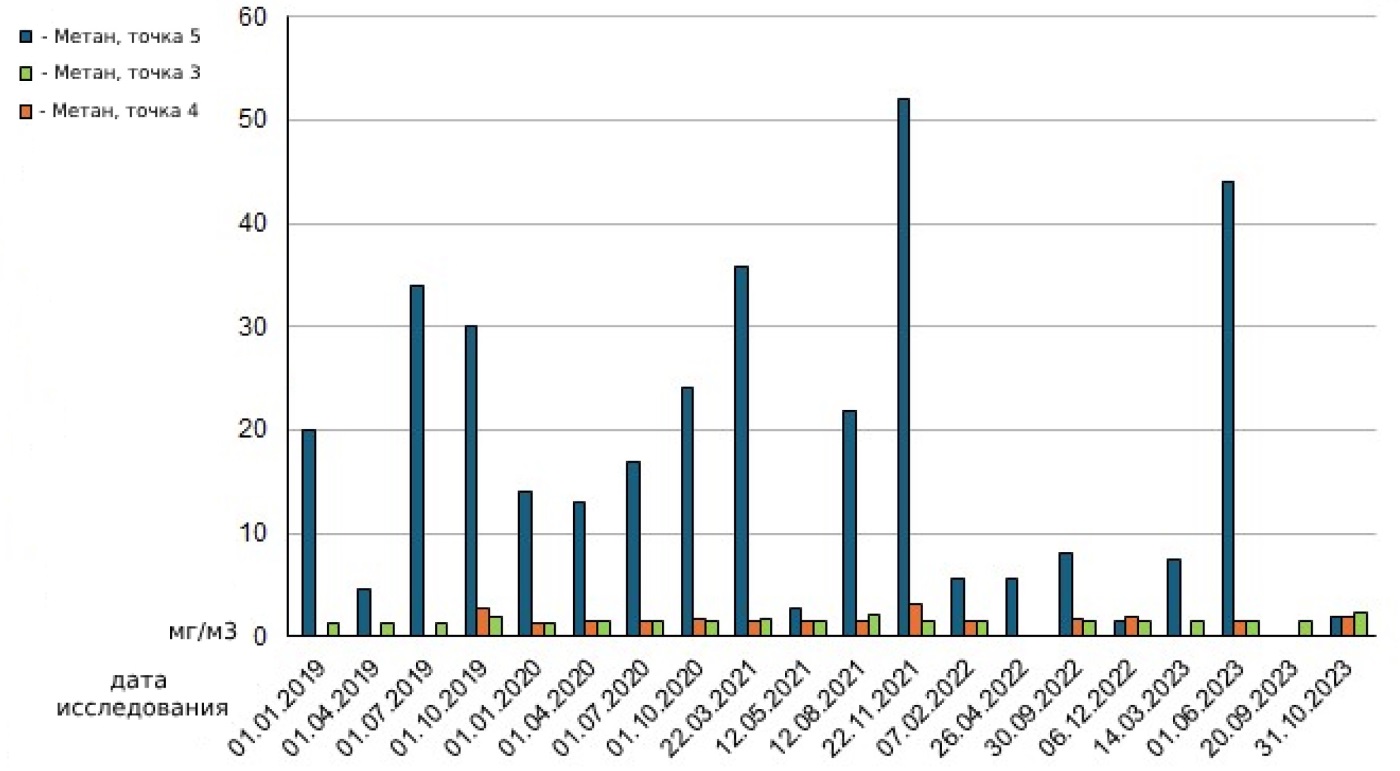

Измерение отдельных компонентов свалочного газа является обязательным в соответствии с программой производственного экологического контроля. Измерению подлежат концентрации метана, сероводорода, аммиака, оксида углерода, бензола, тетрахлорметана (углерода четыреххлористого), трихлорметана (хлороформа), хлорбензола и ртути из шпуров в теле полигона. Результаты измерений концентрации метана над отработанным участком полигона (точка 5), на границе земельного участка (точка 4) и на границе санитарно-защитной зоны (точка 3) приведены на рисунке 3. Расположение точки 4 выбрано с учетом преобладающих ветров, характерных для данной территории. Измерения в указанных точках осуществлялись инструментальным методом на высоте 1,5–3,5 м от поверхности земли в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и с учетом метеорологических условий.

Рис. 3. Концентрации метана на исследуемом объекте в 2019–2023 гг.

Fig. 3. Methane concentrations at the site under study in 2019–2023

Как видно, максимальные концентрации метана наблюдаются над отработанным участком полигона в период интенсивных осадков в конце весеннего и осеннего периодов.

Для расчета образования фильтрата и испарения с поверхности пруда-накопителя предлагается использовать методику, основанную на водном балансе и учитывающую климатические условия и характеристики территории. После сбора данных о природно-климатических характеристиках, таких как температура, влажность и скорость ветра, которые влияют на уровень испарения, расчет испарения воды с поверхности полигона и фильтрата можно выполнить на основе материального баланса по входным и выходным потокам воды:

P – E – Q = ΔS,

где P — атмосферные осадки, E — испарение, Q — сток, ΔS — изменение запасов воды в пруду-накопителе.

Атмосферные осадки, испарение с тела полигона и сток можно рассчитать на основе СТП ВНИИГ 210.01.НТ-05 «Методика расчета гидрологических характеристик техногенно-нагруженных территорий». Результаты расчета образования фильтрата на исследуемом объекте приведены в таблице.

Таблица. Результаты расчета образования фильтрата в 2021–2023 гг.

Table. Calculation of leachate generation in 2021–2023

Год | Площадь, м² | Объем фильтрата, м³/год |

2021 | 281 784 | 1440 |

2022 | 314 910 | 1366 |

2023 | 314 910 | 654 |

Концентрации загрязняющих веществ в отобранном фильтрате превышают установленные гигиенические нормативы воды по содержанию свинца, никеля, марганца, железаи мышьяка, при этом наибольшее превышение наблюдается по содержанию марганца и железа.

Важно учитывать влияние техногенных факторов, таких как объем фильтрата и его состав, а также особенности конструкции пруда-накопителя, которые могут влиять на испарение. При испарении фильтрата выделяются различные вещества в зависимости от его химического состава и источника: органические кислоты, спирты и другие соединения; неорганические соли — хлориды, сульфаты и карбонаты, растворимые в воде; тяжелые металлы — свинец, кадмий и ртуть, которые могут выделяться в воздух при испарении. В фильтрате также могут присутствовать бактерии и вирусы, которые могут выживать в жидкой среде.

Заключение

При испарении воды из фильтрата в нем остаются концентрированные растворы веществ, что может привести к загрязнению окружающей среды. Фильтрат опасен для окружающей среды на всех этапах жизненного цикла полигонов. Однако на высоконагруженных полигонах на этапе, близком к постэксплуатационному, фильтрат содержит особенно высокие концентрации вредных веществ, включая тяжелые металлы и органические соединения, превышающие предельно допустимые значения для водоемов. Неочищенный фильтрат при отсутствии должных мер контроля и управления может загрязнять как поверхностные, так и грунтовые воды, что делает их непригодными для использования, приводит к снижению биоразнообразия и нарушению природных процессов. Неприятные запахи, выделяемые фильтратом, создают дискомфорт для жителей близлежащих территорий, ухудшают качество жизни и негативно влияют на здоровье людей, вызывая респираторные заболевания.

Для обеспечения безопасной эксплуатации полигонов ТКО в условиях северного климата необходимо уделять особое внимание безопасному обращению с фильтратом и оценивать его вклад в общую картину выбросов от полигона ТКО. Наиболее эффективными мерами управления можно считать сбор фильтрата в дренажную систему и отвод на очистные сооружения с последующим использованием очищенного фильтрата для увлажнения отходов в теплый период года. Для поддержания оптимальной влажности отходов необходимо предотвращать попадание атмосферных осадков на поверхность полигонов путем изоляции свалочных масс.

Вклад автора

Автор подтверждает единоличную ответственность за концепцию и дизайн исследования, сбор и анализ данных, интерпретацию результатов, а также подготовку рукописи.

Author’s contributions

The author confirms her sole responsibility for the study conception and design, data collection, analysis and interpretation of results, and manuscript preparation.

Список литературы

1. Laner D. The consideration of long-term emissions from landfills within life-cycle assessment. Waste Management and Research. 2009;27(5):463–470. https://doi.org/10.1177/0734242x09102335

2. Carpentier W., Vigneron V., Mazeas L., Li T. Methanogenic diversity and activity in municipal solid waste landfill leachates. Antonie van Leeuwenhoek. 2006;89(3-4):423–434. https://doi.org/10.1007/s10482-005-9051-9

3. Вайсман Я.И., Коротаев В.Н., Петров В.Ю., Рудакова Л.В. Управление отходами. Полигонные технологии захоронения твердых бытовых отходов. Рекультивация и постэксплуатационное обслуживание полигона. Пермь: Изд-во ПНИПУ; 2012.

4. Костарев С.Н. Математическая модель управления состоянием полигона твердых бытовых отходов [дисcертация]. Пермь; 2003.

5. ИТС НДТ 17-2021. Размещение отходов производства и потребления [интернет]. Режим доступа: https://burondt.ru/NDT/NDTDocsDetail.php?UrlId=1669&etkstructure_id=1872

Об авторе

A. В. ЗабелинаРоссия

Забелина Александра Викторовна — преподаватель практики

197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А

Рецензия

Для цитирования:

Забелина A.В. Эксплуатация полигонов твердых коммунальных отходов в условиях северного климата. Арктика и инновации. 2024;2(4):82-87. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-82-87

For citation:

Zabelina A.V. Operation of solid municipal waste landfills in northern climates. Arctic and Innovations. 2024;2(4):82-87. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-82-87