Перейти к:

Комплексный подход к оценке хвостохранилищ обогатительных производств как вторичных месторождений

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-42-58

Аннотация

Из всего многообразия отходов горно-металлургических производств выделены хвостохранилища, составляющие до 70 % этих отходов. Приведены данные по положительному опыту использования этих отходов на примере Ковдорского ГОКа (Мурманская обл.) и хвостохранилищ Норильского ГМК (Красноярский край). Даны примеры неудач. Приведены общие сведения по обследованию ряда хвостохранилищ Средней Азии, Северного Кавказа, Урала. По полученным результатам даны рекомендации по методам изучения таких природных объектов, техническим средствам их опробования. Сделан вывод о перспективности вовлечения этих объектов во вторичную переработку. Предназначено для геологов, металлургов, обогатителей, экологов.

Для цитирования:

Табакаев Н.М., Табакаев Г.Б. Комплексный подход к оценке хвостохранилищ обогатительных производств как вторичных месторождений. Арктика и инновации. 2025;3(1):42-58. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-42-58

For citation:

Tabakaev N.M., Tabakaev G.B. Integrated approach to assessment of tailing dumps of processing plants as secondary deposits. Arctic and Innovations. 2025;3(1):42-58. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-42-58

Введение

В настоящее время в силу климатических изменений, особенно сильно выраженных в арктических зонах Земли, меняется направленность изучения и освоения приполярных территорий. Все более востребованными становятся знания, связанные с использованием ресурсов Арктического бассейна.

Отметим наиболее известные и отрабатываемые в арктической зоне РФ минеральные ресурсы.

На севере Якутии находятся два уникальных рудно-россыпных района: Северо-Янский (Якутия) и Пыркакайский (Чукотка). В 90-е годы добыча олова из рудных месторождений и россыпей в этих районах достигала 15 тыс. т в год, попутно добывалось около 2 тыс. т вольфрама. Часть этого месторождения уходит на шельф в Чаунскую губу. Из наиболее крупных и известных предприятий по первичной переработке этих руд являлся Депутатский ГОК, работа которого в 90-е годы была прекращена из-за логистических и финансовых проблем. Открывающиеся в связи с потеплением Арктики перспективы судоходства должны дать новый импульс освоению этого месторож-

дения.

В РФ более 30 % активных запасов меди сконцентрировано в месторождениях Норильского рудного района: Октябрьском (более 22 % российских запасов меди) и Талнахском (11,6 %). Месторождение Октябрьское не имеет аналогов в мире по качеству и объему медных руд. Большая часть добываемых руд перерабатывается на месте.

Ковдорское месторождение Мурманской области дает в год до 5,7 млн тонн железной руды, 2,7 млн тонн апатитов, 8,85 тыс. тонн бадделита.

В 90-е годы Ловозерский ГОК (Мурманская область) был остановлен, а он был единственным предприятием в РФ, добывающим лопарит, из которого извлекали тантал, ниобий, титан и производили коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Сейчас Госкорпорация «Росатом» вновь запускает производство редкоземельных металлов, так необходимых стране и закупаемых большей частью за границей. В основе этого производства стоит запуск Ловозерского ГОКа.

Мы отметили месторождения арктической области РФ, активно вовлеченные в переработку и производящие большое количество отходов обогащения в виде хвостов, содержащих значительное количество неизвлеченных полезных компонентов.

Проблема накопления отходов горнорудной промышленности не нова. Объемы и места накопленных отходов достаточно полно приведены в работе И.В. Петрова [13]. На конец 2017 г. общий объем отходов горного производства составлял 38,1 млрд тонн с ежегодным увеличением на 4–5 млрд тонн. Это составляет примерно 90 % твердых отходов промышленности РФ.

С середины 80-х годов прошлого века появились работы по изучению отходов металлургических и обогатительных производств с целью вовлечения их во вторичную переработку. Первые практические работы по оценке отходов как техногенных месторождений (ТМ) относятся к второй половине 80-х годов прошлого века. Инициатором этих работ был член-корреспондент АН СССР В.И. Ревнивцев, научным руководителем — д. г.-м. н. профессор А.Н. Павлов. Появились попытки систематизировать проблему (А.Н. Павлов [12], И.В. Петров [13]Быховский [2]). В работе А.Н. Павлова впервые сформулирована идея создания государственного кадастра ТМ. Недостатком данного предложения, на наш взгляд, является недооценка правовых аспектов освоения ТМ. Это было хорошо для советского времени, когда недра и ресурсы принадлежали государству. В настоящий момент большинство предприятий находятся в частой собственности и, соответственно, все, что связано с отходами, находится на балансе предприятия. Без соответствующих допусков и разрешений невозможно заняться оценкой и вовлечением ТМ любого предприятия в переработку. Для того чтобы эти месторождения были поставлены на баланс предприятий, а затем учтены государством, необходима соответствующая правовая база. Предприятия должны быть заинтересованы в исследовании того, что у них стоит на балансе, а государство должно ввести поощрительные меры. Правовые вопросы, связанные с ТМ, подробно изложены в работе [14]. В этой же работе приведены положения местного кадастра предприятий горно-металлургической отрасли Кольского полуострова и описан опыт освоения хвостохранилищ Ковдорского ГОКа. Это, пожалуй, один из немногих известных примеров успешной разработки ТМ, не относящихся к благородным металлам. В то же время освоение хвостов обогатительного производства Ковдорского ГОКа происходило по принципу «есть хвосты со значительным содержанием ПК согласно балансу производственного цикла, они лежат в известном месте, разбурим и наметим способы вовлечения их во вторичную переработку». Мы же в своих работах были нацелены на выяснение условий формирования зон повышенных ПК, прогнозирование этих зон и оценку их через статистические методы. На этой основе можно принимать решение о вовлечении того или иного хвостохранилища во вторичную переработку с получением объема выемки и его качества.

Ежегодный прирост отходов в виде хвостов только в цветной металлургии РФ составляет до 400 млн тонн, а это примерно, 70 % от всех отходов горнорудной промышленности. Наибольшие накопления хвостов в РФ отмечаются на Гайском, Норильском, Салаирском, Учалинском и Солнечном ГОКах.[1, 12]. Таким образом, мы приходим к выводу, что проблема исследования и дальнейшей утилизации хвостов должна рассматриваться гораздо шире, чем только для арктических районов РФ.

По некоторым данным, до 60 % затрат по переработке минерального сырья, используемого в металлургии, ложится на поиск, разведку, доставку до обогатительных производств и его доведения до концентрата. Используемые ранее технологии (нередко и сейчас) не позволяли извлекать ПК в полной мере. По многим позициям извлечение составляло 60–70 %. Остальное вместе с хвостами обогащения уходит в хвостохранилища. Там по аналогии с россыпными месторождениями остатки минералов должны были распределяться по фракциям или гидравлической крупности в определенных местах, создавая участки повышенной концентрации ПК.

В некоторых случаях (Карагайлинский ГОК, Казахстан) ситуация была парадоксальной. Полученный в результате обогащения баритовый концентрат складировался в отдельном хвостохранилище на случай аварийной остановки комбината или сбоя в качестве сырья. За невыполнение плана в условиях плановой экономики СССР могли наказать, и этот концентрат состоял на отдельном учете. Такого материала с содержанием барита 70–80 % накопилось целое хвостохранилище. Конечно, со временем в нем могли произойти различные геохимические процессы, но факт остается фактом — существует целое хвостохранилище с почти кондиционным концентратом, готовым к доводке до сбытовых показателей при небольших затратах.

Большинство положительных примеров работы с отходами горнорудной промышленности относится к металлам платиновой группы (МПГ), золоту и серебру [1]. В районе г. Норильска в течение ряда лет ГК «Рутений» по гравитационной технологии ведет отработку современной техногенной россыпи МПГ и золота по реке Щучьей, в верховьях которой находится склад отвальных хвостов Норильской обогатительной фабрики. Содержание МПГ в россыпи в 2–3 раза больше, чем в хвостах, и достигает иногда десятков граммов на тонну (до 66,6 г/т рутения, 77,8 г/т палладия и 18,6 г/т золота). Применяемая гравитационная схема обогащения включает дезинтеграцию, классификацию и дополнительную дезинтеграцию в скруббере, получение первичного концентрата с помощью виброцентробежных и центробежных сепараторов, доводку полученного промпродукта до требуемых параметров. Извлечение МПГ составляет в среднем 59 %, колеблясь от 25 до 67 % [17].

Известны результаты технологических испытаний центробежных сепараторов для переработки техногенных отвалов, которые показали возможность получения богатого концентрата, содержащего МПГ в количестве до 20 кг/т [5].

В горно-металлургическом комплексе «Норильский никель» (ГМК «НН») разработана технология доизвлечения МПГ из хвостов Норильской обогатительной фабрики методом магнитной сепарации. Из пульпы выделяют магнитные концентраты, извлечение суммы платины, палладия, рутения и золота в которых колеблется в пределах от 20 до 40 %. Для дальнейшей переработки получаемых магнитных концентратов предложена плавка на штейн в присутствии древесного угля. Также существует возможность направлять их в технологическую цепочку Никелевого завода как частичного заменителя песчаника на рудно-термической плавке [21].

По проекту ЗАО «Механобр Инжиниринг» (СПб) пульпу хвостохранилища ГМК «НН» с содержанием 20 % твердого вещества подвергают классификации с выделением материала крупностью 1,2 мм ± 0,25 мм, который затем поступает на обогащение в концентраторах «Knelson». Извлечение платины из песковой фракции текущих хвостов обогащения вкрапленных руд составляет 40 % при выходе гравиконцентрата 0,4 %. Предусматривается гравиконцентрат с содержанием благородных металлов 4 кг/т и более перерабатывать в металлургическом цехе, а ниже 4 кг/т — в составе шихты ряда операций пирометаллургического передела [18].

Нами был реализован проект получения редкого изотопа металла платиновой группы осмий 187 из промывных кислот Жезказганского медьзавода (Казахстан), а также солей серебра на комбинате «Южуралникель» (г. Орск) как побочного продукта при производстве никеля.

В то же время существует и негативный опыт работы с отходами. Нами были обследованы отвалы забалансовых руд Салаирского рудника (Кузбасс) с содержанием в них золота до нескольких грамм на тонну. Была предложена схема кучного выщелачивания (цианирования), широко применяемая в Канаде. Для этой схемы на Салаире существовали почти идеальные условия: забалансовые руды были складированы в лога с глиняной подложкой, ширина логов была небольшая, и был хороший уклон. Предложение не пошло по экологическим соображениям, хотя с технологической точки зрения при правильной организации производства вред окружающей среде был бы минимальным. Сейчас рудоуправление ликвидировано, лога с забалансовыми рудами заросли травой и деревьями, а складированные руды подвергаются естественному выщелачиванию, что приводит в свою очередь к безвозвратным потерям благородных металлов.

Аналогичная ситуация сложилась и с отходами Кузнецкого металлургического комбината (Кузбасс, г. Новокузнецк). За многие годы работы на металлургическом комбинате скопилось около 3 млн тонн пылей доменного уноса. В середине 1980 годов под давлением экологов пыли были вывезены с территории комбината и ссыпаны в лога на расстоянии примерно 10 км от черты города. В пылях содержится до 6 % цинка и около 2–3 % индия с небольшим содержанием серебра. Нами была предложена схема освоения этого по сути месторождения. Она была проста: на месте расположения пылей построить цех по получению окатышей, которые готов был покупать Челябинский цинковый завод. Для вывоза окатышей необходима была временная железная дорога около 10 км длиной. Проект не состоялся ввиду отсутствия инвестора. Сейчас это месторождение, по сути, утеряно, так как не сохранились карты его местоположения и ушли с комбината люди, участвующие в этом проекте.

Хотелось бы привести еще один подобный пример, связанный с нашей работой в середине 2000-х годов. Речь идет о твердом осадке жидких стоков г. Санкт-Петербурга, поступающих на очистные сооружения, расположенные на о. Белый в устье р. Невы. После переработки этих жидких стоков твердый осадок вывозился в отстойники-чеки, расположенные в районе Пулковских высот. Обследование чековых хранилищ показало, что в твердой составляющей бытовых стоках содержится ряд ценных металлов. Содержание серебра, например, достигает в осадках 1 кг/тонну. Это связано, по-видимому, с тем, что в процессе переработки фотоматериалов с них снимается серебросодержащий слой, который с растворами попадает в жидкие стоки и накапливается в илистых отложениях. Соответственно, с каждой сжигаемой тонны осадков можно получить при 75–80 % выходе до 800 грамм металла. Один из известных пирометаллургических способов выделения металлов в селективный концентрат из руды и ее отходов является перевод металлов в газовую фазу нагревом и дальнейшее улавливание таких газов специальными поглотителями. Существующие в городском хозяйстве печи по сжиганию твердых бытовых отходов (печь с так называемым «кипящим слоем») позволяет серебро перевести в газовую фазу, отвести эти газы в специальные поглотители-фильтры, уловить их и выделить в концентрат, имеющий коммерческую ценность. Подобный опыт может быть применен и на других станциях сжигания твердых осадков, полученных при переработке жидких городских стоков. По литературным данным, такая проблема стоит перед любым мегаполисом как у нас, так и за рубежом. Проект не пошел из-за организационных трудностей. Печи сжигания твердой части жидких стоков р. Невы стоят на балансе АО «Водоканал», который эксплуатирует их на основе соглашения со странами Балтийского бассейна. По этой причине они не могут вносить конструктивные изменения в печи, что привело бы к потере гарантийных обязательств перед их поставщиками из Балтийских стран.

Результаты исследований

Приведенные примеры относятся к способам получения редких и рассеянных металлов из различных видов отходов. Анализируя публикации по данной тематике за прошедшие несколько десятков лет, мы пришли к выводу об отсутствии исследований по закономерностям формирования отходов как месторождений, способам оценки запасов, построению математических моделей, на основе которых можно было принимать решения по их оценке и освоению. По сути, чтобы начать освоение ТМ не только на применяемых на конкретном комбинате технологий, но и с помощью наилучших доступных технологий (НДТ), надо знать, как ПК распределяется по телу хвостохранилища, где находятся его основные запасы, подсчитать объем запасов, годных к вовлечению во вторичную переработку как с точки зрения известных технологий, так и по их вещественной структуре, которая претерпела изменения под влиянием внешней среды и внутренних физико-химических процессов. Это относится как к МПГ, так и к другим минеральным ресурсам. Поэтому мы считаем необходимым все полученные ранее результаты перенести в сегодня в электронном виде для общего использования. Опыт, наработанный по методам, техническим средствам и полученным результатам может пригодиться в будущих исследованиях.

В конце 1980-х годов сотрудниками института Механобр и Горного института (г. Ленинград) в рамках договорных тем провели обследование ряда хвостохранилищ Северного Кавказа (Нальчикский ГМЗ), Южного Урала (Орск, Бурибай), Казахстана (Карагайлинский ГОК) и Узбекистана (Ингичкинский ГОК и Койташский ГОК). Были привлечены архивные данные по хвостам АО Апатит, Курской магнитной аномалии, Иршанского ГОКа, Депутатского ГОКа. В разное время и в разной степени в работах участвовали сотрудники Горного института им. Г.В. Плеханова (СПбГУ): д.г.-м.н. профессор А.Н. Павлов, к.г.-м.н. асс. М.Н. Остроумов, м.н.с. Э.Л. Каменецкая, м.н.с. Л.А. Костюк, к.г.-м.н. доцент К.В. Кистеров, к.г-м.н. н.с Ч.С. Соболеев. Со стороны института Механобр Минцветмета СССР — Г.А. Митенков, Н.Г. Тимофеев, В.Н. Шевков, В.В. Тишин (звания и должности приведены на момент осуществления работ). Их инициатором был И.Ш. Сатаев, зам. директора института Механобр. Общее научное руководство и научное сопровождение работ осуществлял д.г.-м.н. профессор А.Н. Павлов.

На этих предприятиях были проанализированы материалы учета и контроля сбрасываемых хвостов, а также данные по инструментальным замерам на хвостохранилищах (высотные отметки на разные периоды намыва, данные по бурению в пляжной зоне, проведенные по нашему заданию). Нашими силами были отобраны поверхностные до 0,5 м пробы по сетке 1:2000 (на некоторых хвостохранилищах 1:5000). В пляжной зоне пробурены заверочные скважины переносными буровыми установками с послойным через 0,5 м отбором проб. Все пробы в лабораторных условиях были проанализированы на гранулометрический состав, минералогию и вещественный состав. Были проведены работы по физическому моделированию хвостохранилищ на специально сконструированной установке. Проанализированы различные математические модели, описывающие сходные процессы в смежных научных областях. Результаты этой работы были подробно изложены в научно-технических отчетах [6–9].

Ученые кафедры динамической и морской геологии Ленинградского Горного института (СПбГУ), в том числе один из авторов этого труда, долгое время занимались исследованием динамики морских берегов и имели определенный опыт, выраженный в статьях и диссертациях. Это позволило нам заняться данной тематикой. Формирование тела хвостохранилища рассматривалось как объект ускоренного формирования дна мелководного водоема при одном или нескольких источниках поступления в него пульпы, то есть смеси воды и твердого измельченного материала различных фракций. Эти процессы очень близки динамике приустьевых участков морских берегов.

С точки зрения геологии процесс намыва хвостохранилищ во многом похож на хорошо изученный в седиментологии процесс образования рыхлого осадка с поправкой на особенности формирования хвостохранилищ — смена места и условий подачи рыхлого материала в бассейн. Ввиду незначительности этих отличий ими можно пренебречь или рассматривать их как уточняющие условия. В общем случае в зависимости от конкретного хвостохранилища геологической моделью этого процесса может служить субаквальное или субаэральное осадконакопление. Возможно также использование моделей осадкообразования для временных потоков и образование конусов выноса для делювиально-пролювиальных шельфов.

Основной задачей при изучении закономерностей формирования подобных геологических образований является понимание закономерностей сортировки рыхлого материала и его дифференциация в ходе транспортировки. Существует два направления исследований, которые развивались практически независимо друг от друга: в гидродинамике и инженерной геологии — изучение процесса переноса частиц, влияние на него динамики водной среды и изучение вещественного состава природных осадкой; в литологии — реконструкция условий образования.

Сложившаяся со временем разобщенность этих исследований явилась основной причиной отсутствия единого подхода к созданию прогностической модели нашего процесса. Попытки создания общей теории предпринимались, но не привели к желаемым результатам [15, 16]. Задача сводилась к поиску обобщенной характеристики, основанной на обоих подходах и обладающей следующими свойствами:

1. Она должна отражать динамику среды осадкообразования и ее изменчивость во времени.

2. Должна описывать особенности возникающего осадка (желательно основного полезного компонента).

3. Должна иметь вероятностный характер даже при стационарном режиме осадконакопления.

Последнее условие является необходимым для разработки вероятностной модели осадкообразования для выбранного момента времени. В то же время изменчивость динамических условий осадкообразования первого условия дает основание для построения модели случайного процесса, где время рассматривается одним из параметров процесса.

Второе условие отражает прикладную направленность моделирования, которая нужна для решения именно нашей задачи.

Подобные задачи начали рассматривать в литологии довольно давно [15]. Основано оно на представлении, что при любой сложности конкретных условий осадкообразования процесс седиментации всегда сопровождается сортировкой рыхлого материала по тем или иным признакам. Степень сортировки по некоторым характеристикам может рассматриваться как обобщенная характеристика условий образования (динамики среды осадкообразования). Это принципиальное положение может использоваться в качестве связующего звена, объединяющего два рассмотренных выше направления исследований. Тот факт, что это направление до конца не было реализовано, связан со многими причинами, главные из которых следующие.

1. На степень сортировки осадка, связанную с динамикой среды, постоянно накладывается неоднородность материала, поступающего в бассейн накопления материала. Разделить эти причины весьма сложно.

2. Ярко выраженный фундаментальный характер исследований приводил к попыткам охватить все многообразие характеристик осадка и среды осадкообразования для создания обобщенной генетической модели. Анализ проблемы с выделением главных компонент процесса практически не проводился. Здесь сказалась свойственная фундаментальным геологическим дисциплинам недооценка специфической роли прикладных задач.

3. Непонимание при выделении конкретных физических характеристик для изучения неоднородности или степени сортировки осадка. Статистическая проблема степени сортировки материала оказалась не такой простой для решения.

При осадкообразовании в хвостохранилищах две первые причины уже не играют той роли, которую они играли в литологии, так как степень сортировки осадка, подаваемого в хвостохранилище по пульпопроводу, может быть изучена с высокой степенью точности, а прикладной характер задачи сам по себе определяет направление исследований. Здесь все же следует отметить, что задача несколько изменится, так как в нашем случае надо скорее всего изучать не степень неоднородности осадка, а убывание степени неоднородности первичного материала в направлении его движения. Это приводит к определенному усложнению приемов исследования.

Выбор метода исследования значительно упрощается по сравнению с литодинамическим подходом. Теперь центральным становится вопрос о выборе изучаемой характеристики осадка, которая отражала бы динамику процесса накопления рыхлого осадка и в то же время могла бы использоваться для прогнозирования возникающих концентраций полезного компонента.

В качестве такой характеристики в литодинамике обычно используют данные о крупности частиц осадка и рассматривается корреляция параметров крупности с концентрациями полезного компонента. Именно поэтому изучение распределения массы осадка по крупности частиц уже много лет остается главным предметом исследований в этой области геологии.

Классическим результатом применения подобного подхода является генетическая диаграмма Л.Б. Рухина [16], разделяющая пески морского, аллювиального и эолового генезиса по соотношению центра и среднеквадратического отклонения распределения массы осадка по крупности частиц. Однако наличие на диаграмме «поля неопределенности» указывает на определенный дефект такого подхода. Многочисленные проверки предикторской силы диаграммы Л.Б. Рухина, проводившиеся на осадках известного генезиса, обнаружили слабую подтверждаемость первоначально выделенных полей границ, что послужило основанием для разработки многочисленных в основном двухмерных диаграмм, оперирующих иными статистическими характеристиками. Среди них встречаются такие экзотические подходы, как сравнение асимметрии и эксцесса того же распределения или использование различных его процентилей. Остаются в практике исследований и одномерные характеристики, такие как средняя крупность, медианная крупность и их комбинированные характеристики. С течением времени стало очевидным, что это направление в методологическом отношении зашло в тупик. Применение все новых характеристик лишь усложняло задачу. Новые методы подтверждались лишь на том материале, на котором были разработаны. Объективное сопоставление результатов, полученных разными методами, не приводило к однозначным результатам. Достаточно полное описание и анализ этого методологического тупика дан С.И. Романовским [15].

Для понимания причины этой ситуации надо вспомнить, что гранулометрический анализ рыхлого материала, а на языке статистики это анализ распределения массы рыхлого материала по крупности частиц, является довольно старым методом исследования в литологии. Простота и высокая надежность данных ситового анализа привела к сосредоточению большинства исследований на этом техническом методе. Появились более совершенные методы ситового анализа — более детальные ситовые колонны, грохота различных модификаций, наборы щелевых сит, позволяющие судить о некоторых особенностях формы частиц. Как это часто бывает, ведущее техническое направление исследования частиц стало тормозом в развитии методологии исследований, перекрыв дорогу появлению принципиально новых подходов.

В основе анализа распределения массы осадка по крупности частиц нигде явно не сформулированное представление о том, что именно крупность частиц является главным фактором, определяющим особенности формирования осадка. Именно на этом соображении основаны классические схемы убывания крупности частиц при удалении от береговой линии и многие другие схемы фациальной изменчивости. Однако это представление является лишь приближенным. Уже Дж. Гриффитс отмечал, что уплощенные зерна таких тяжелых минералов, как золото, в процессе осадочной дифференциации могут вести себя так же, как зерна циркона той же крупности [2]. Это означает, что помимо крупности зерен кластического материала следует учесть еще по крайней мере два фактора: особенности форм зерен и плотность материала. Влияние этих факторов сопоставимо с крупностью зерен, а при изучении минералов высокой плотности может стать главным [10].Методологическая ошибка, связанная с попытками уточнения характеристик распределения массы осадка по крупности частиц, становится понятной. Метод носит приближенный характер и предназначен лишь для выявления некоторых довольно общих закономерностей. Техника же расчетов направлена на повышение точности статистических оценок за пределами физической сущности метода.

На первый план, таким образом, выдвигается поиск иной характеристики осадков, более точно отражающей поведение зерен кластического материала в процессе осадочной дифференциации. Искомая характеристика должна отражать размер зерен, их плотность, особенности формы, возможно, и другие особенности, существенные для процесса осадочной дифференциации.

Попробуем использовать в качестве такой характеристики гидравлическую крупность W, определяемую как скорость падения зерна в невозмущенной водной среде. Эту характеристику ввел Р. Стокс. По нашему мнению, она весьма полно удовлетворяет нашим требованиям. В этом случае объект моделирования определяется как распределение массы осадка по гидравлической крупности W. Это направление исследований требовало создания специальных методов, которые были реализованы еще в 30-х годах прошлого века. Основаны они на регистрации скорости падения частиц в специальном столбе-кювете, наполненном водой. Многочисленные модификации таких приборов под названием фотоседиментографы выпускаются и в наше время. Следует обратить внимание на то, что ни один фотоседиментограф не используется для изучения распределения массы осадка по гидравлической крупности. Здесь сказалось «методологическое давление» со стороны ведущего направления, в результате которого полученные данные без расшифровки пересчитывались в распределение массы по крупности частиц. Новый метод был использован для уточнения старого, то есть для перехода от изучения дискретных распределений массы по крупности частиц, что характерно для ситового анализа, к более точному изучению дифференциальных распределений. Понятно, что принципиально новых данных на этом пути получить нельзя. Все опять сводится к техническому уточнению результатов метода, который носит приближенный характер. При этом повышение точности оценок находится за пределами точности метода. Справедливости ради стоит отметить, что во многих технических приложениях (определение степени истирания, крупность частиц порошков и суспензий) применение фотоседиментографа вполне оправдано.

Наш выбор моделируемой характеристики осадка определяется однозначно: необходимо исследовать распределение массы частиц по их гидравлической крупности. В качестве показателя неоднородности этого распределения удобно использовать коэффициент вариации. Для реализации такого подхода необходимо усовершенствовать фотоседиментограф, приспособив его для этой цели. Необходимо также стандартизировать водную среду по вязкости, учитывающей температуру и минерализацию.

Существующие модификации электро-фотоседиментографов не предусматривают проведения прямых измерений гидравлической крупности. На известных установках, прежде чем произвести запись, необходимо взмучиванием суспензионной смеси добиться равномерного распределения частиц по всему объему жидкости в кювете. После этого включается регистратор и фиксируется скорость осаждения частиц в виде кумулятивной кривой. Скорость осаждения определяется по закону Стокса, а результаты вычислений выдаются в виде интегрального распределения массы осадка по его крупности. Диапазон исследуемых фракций, как правило, от 100 до 2 мкм. Так в основу ранее применяемых седиментационных методов заложен принцип интегрального анализа, заложенный в гидравлических методах.

В рамках выполнения задач по исследованию хвостохранилищ в Ленинградском горном институте (СПбГУ) на кафедре динамической и морской геологии был создан модифицированный элктрофотоседиментограф [11]. Разработанное техническое решение позволило избежать перечисленных выше ограничений. Определение скорости осаждения частиц песчано-алевритового состава от 2 до 2000 мкм производится на этом приборе путем прямого измерения гидравлической крупности частиц.

На этом приборе было проведено более 300 анализов распределения по гидравлической крупности природных песчано-алевритовых осадков различного генезиса. Основные выводы следующие.

1. Распределение массы осадка по гидравлической крупности частиц характеризуется разрывными неоднородностями по крупности. Достаточно точно удалось выделить только одну границу, соответствующую крупности 100–125мкм. Предположительно, она соответствует границе между ламинарным и турбулентным режимами переноса [3].

2. В однородной области определения зафиксирована близость распределения массы осадка по нормированной гидравлической крупности частиц к логнормальному распределению. Постоянной нормирования служит максимальное значение гидравлической крупности частиц в составе данного осадка.

3. Правило п. 2остается действительным при выделении любой фракции осадка в пределах однородной области определения.

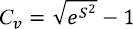

4. Коэффициент вариации распределения массы осадка по нормированной гидравлической крупности остается постоянным для любой подфракции в пределах однородной области определения и равным значению для всей области. Для оценки коэффициента вариации использовалась эффективная в условиях логнормального распределения формула  , где Сv — коэффициент вариации, S2 — оценка дисперсии распределения массы по логарифму гидравлической крупности, получаемая обычным для нормального распределения методом моментов.

, где Сv — коэффициент вариации, S2 — оценка дисперсии распределения массы по логарифму гидравлической крупности, получаемая обычным для нормального распределения методом моментов.

5. При переходе через границу однородных областей определения коэффициент вариации указанного распределения резко меняет свое значение. Оценки коэффициента вариации для ламинарной области в 1,5–2,5раза выше, чем для переходной области.

Полученные материалы дают возможность достаточно точно рассчитать прогнозные характеристики концентраций полезного компонента в теле хвостохранилища по исходным характеристикам сбрасываемой пульпы и эмпирическим определением коэффициента вариации тела хвостохранилища.

При обследовании хвостохранилищ ставилась задача создания отраслевой методики постановки этих отходов на баланс в общей сырьевой базе страны. Была установлена следующая последовательность действий.

1. Сбор и обработка данных по условиям сброса пульпы (места сброса, объемы, состав). Большинство предприятий ведет учет по условиям сброса пульпы и ее составу. Например, Нальчикский горно-металлургический завод (Северный Кавказ), Карагайлинский горно-обогатительный комбинат и др. На некоторых такие наблюдения отсутствуют (Койташский обогатительный комбинат, Узбекистан).

2. Отбор поверхностных проб по квадратной сетке с произвольным шагом.

3. Отбор проб по глубине с использованием метода шурфования и технических буровых устройств (по возможности, переносных из-за слабой уплотненности твердой части хвостов).

4. Обработка полученных проб в лаборатории с получением их гранулометрического и вещественного (преимущественно полуколичественный спектральный анализ) составов. Использование известных в геологии математических моделей применительно к конкретным хвостохранилищам.

5. Выдача рекомендаций по разведке хвостохранилищ как месторождений минерального сырья. Рекомендации по сбросу пульпы и способам формирования самого тела хвостохранилища.

Основные цели разведки месторождений полезных ископаемых сводятся в общем случае к решению двух задач: подсчет запасов минерального сырья и построение вещественной структуры месторождений. Для решения этих задач с минимальными затратами необходимо априорное знание как о запасах, так и о их структуре. При обычных геологоразведочных работах эти знания получают вначале на стадии поисков, а потом на стадии предварительной разведки. Специфичность исследования хвостохранилищ состоит в том, что стадия поисков отсутствует и всю необходимую априорную для разведки информацию предполагается получать косвенным путем на основе данных по намыву. При этом имеется ввиду, что эти сведения по числу параметров и их качеству достаточны для получения на их основе предварительных представлений о запасах, пространственном размещении полезного компонента и его минералогической форме. В зависимости от того, насколько уверенно и достоверно, с какой степенью детальности нам удастся получить эти оценочные характеристики, разведка хвостохранилищ как месторождений может проводиться либо на уровне предварительной, либо на уровне детальной стадии.

Знакомство с хвостовыми хозяйствами ряда предприятий (Нальчикский ГМЗ, Кингисепп, Апатиты, Карагайлы ГОК, Иршанский ГОК, Курской магнитной аномалии, Депутатский ГОК) показало, что качество исходной информации по намыву варьирует в очень больших пределах: от практически полного ее отсутствия (Карагайлинский ГОК) до наблюдений систематических за весь период формирования хвостохранилищ (Иршанский ГОК). Очевидно, что существуют и промежуточные варианты, тяготеющие, как правило, либо к первому, либо ко второму типу.

Для достаточно объективных априорных оценок по вещественной структуре и ожидаемым запасам того или иного полезного компонента в хвостохранилищах исходная информация по их формированию должна содержать в себе, по крайней мере, следующие сведения:

1. Соотношение жидкой и твердой фаз пульпы, сбрасываемой в хвостохранилище.

2. Вещественный и механический состав пульпы, ее кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства.

3. Временной режим сброса пульпы.

4. Места и направления сброса.

5. Начальный рельеф дна хвостохранилища.

6. Физико-механические характеристики подстилающей поверхности дна хвостохранилища.

7. Знание структуры баланса полезного компонента в технологической цепи рудник-фабрика-завод.

Когда такая информация является достаточно полной, схему использования хвостохранилища как техногенного месторождения можно рекомендовать в таком виде:

1. Сбор полной информации по намыву.

2. Оценка априорной статистической структуры запасов по содержанию полезного компонента в пульпе. Априорная оценка запасов. Контроль запасов по структуре баланса и технологической цепочке рудник — фабрика — завод.

3. Построение математической модели процесса осадконакопления в хвостохранилище. Проведение теоретических и лабораторных исследований.

4. Построение дискретной временной схемы намыва.

5. Построение на основе математической модели для каждого временного слоя вещественной структуры и оценка для него ожидаемых запасов.

6. Построение схемы размещения буровых скважин и системы опробования в соответствие с требованиями детальной разведки и на основе численной структуры отложений хвостохранилищ по полезному компоненту. Решение задач оптимизации.

В случае, когда начальная информация об условиях намыва хвостохранилища неполная или практически отсутствует, схема исследований имеет принципиально иную направленность, связанную с поиском известных природных аналогов:

1. Поверхностное опробование хвостохранилища в масштабе 1:2000или 1:5000 (в зависимости от априорной оценки его структурной сложности)

2. Поиск природного аналога россыпного месторождения (аллювиального, дельтового, делювиального, прибрежно-морского, озерного и т. д.)

3. Разработка типовых признаков и построение по ним классификационного образа для каждого известного генетического типа россыпи (кластерный анализ).

4. Разработка сравнительного алгоритма, позволяющего новый неизвестный объект (в нашем случае хвостохранилище) отнести к одному из известных типов (задача распознавания образа).

Хвостохранилища намывного типа можно условно разделить на три составляющие части: прудковая зона, пляжная зона, переходная от пляжа к прудку зона. Для каждой зоны рекомендуются свои технические средства опробования и свои приемы. Для всех трех зон можно рекомендовать зимнее бурение по льду установкой СБУ-4. Трудности бурения такой установкой могут возникнуть при бурении со льда в прудковой и переходной зонах. Это связано с технологией бурения и заплыванием скважины ниже слоя промерзания.

Предлагаемые технические средства опробования хвостохранилищ следующие.

Пляжная зона — самоходные буровые установки типа СБУ УКБ, зондирование с отбором проб, шурфование, пробоотборники инжекторного типа для небольших (5–7 м) глубин опробования.

Переходная зона — зондирование с отбором проб, пробоотборник болотный, задавливаемый батометр-пробоотборник.

Прудковая зона — батометр-пробоотборник на базе батометра ГР-28, грунтовые трубки, сейсмоакустическое зондирование.

Для всех зон можно применить задавливаемый зонд на базе ПИКА-1V, геофизические неконтактные методы (на каждый вид металла отдельно), вибрационные пробоотборники.

Можно рекомендовать пробоотборник для полужидких и влагонасыщенных грунтов [19], разработанный нами в процессе исследования хвостохранилищ Карагайлинского ГОКа.

Предлагаемое оборудование заимствовано из других областей техники и направлений исследований и потому обладает рядом существенных ограничений. Так, бурение по льду установкой СБУ-4 не дает кондиционной информации. Это связано с наличием внутри мерзлого хвостохранилища разжиженных хвостов, которые не могут протолкнуть керн по буровой колонне, выдавливаются в стороны и потому не попадают в пробу, искажая тем самым представительность пробы по глубине.

Батометры-пробоотборники типа ГР-28 рассчитаны на работу в жидкой и сильно разжиженной среде. Задавливание их в грунт приводит к несрабатыванию запорного механизма.

Вибрационные пробоотборники малоэффективны на мощных хвостохранилищах, так как рассчитаны на небольшие глубины опробования. В то же время они требуют основательной энерговооруженности, которую сложно обеспечить в полевых условиях.

Оформленный в процессе работ в форме авторского свидетельства пробоотборник [19] может работать в любых условиях, но до глубины не более 7–8 метров. Он может отбирать фиксированную пробу на гарантированной глубине, что делает его уникальным в работе на небольших хвостохранилищах.

В то же время можно сделать вывод, что опробование хвостохранилищ и их разведка требует создания специальной техники или разработки геофизических методов дистанционного зондирования.

Особого внимания требует носитель бурового оборудования. Если по уплотненной части пляжа возможно применение самоходных установок желательно на гусеничном ходу, то по остальным зонам рекомендуется платформа на воздушной подушке. Такие платформы разработаны для бурения шельфовых областей.

Простым и доступным способом размещения бурового оборудования для отбора проб может быть платформа на основе металлических понтонов, соединенных между собой в единое основание. Эти платформы могут передвигаться от точки к точке с помощью направляющего троса, закрепленного на разных сторонах хвостохранилища, и лебедки для тяги платформы. Такие платформы-плотики применялись нами при прибрежных морских исследованиях шельфа Сахалина.

Опыт обработки материалов бурения на хвостохранилищах Карагайлинского ГОКа, Нальчикского ГМЗ, Мончегорского ГОКа, работы по определению послойного распределения полезного компонента в хвостохранилищах намывного типа Лебединского ГОКа, проводимые Белгородским ВИОГЕМом, позволяют сделать вывод о том, что полезный компонент, как правило, образует довольно устойчивые и четко определяемые в пространстве зоны повышенной концентрации, контролируемые положением источника поступления пульпы. Это обстоятельство позволило сделать вывод, что на первой стадии исследований поверхностное опробование хвостохранилищ является достаточным для грубого оконтуривания зон, наиболее перспективных для вторичной переработки.

Отсюда можно предложить следующую схему опробования хвостохранилищ намывного типа при подходе к ним как техногенным месторождениям.

1. Отбор проб шурфованием глубиной до 0,5м с поверхности хвостохранилища по сетке масштабом 1:5000.

2. На участках, прилегающих к источникам сброса пульпы, опробования следует сгустить до масштаба 1:2000или крупнее. Площадь таких участков определяется по результатам опробования в масштабе 1:5000.

3. В зонах повышенных концентраций полезного компонента дальнейшее опробование проводится на основе разведочного бурения. Число скважин определяется с помощью специального алгоритма, в котором контролирующим параметром является коэффициент вариации содержаний полезного компонента по результатам поверхностного опробования.

4. Для оптимизации работ по п.п. 1,2, 3 необходимо создать информационно-поисковый мобильный комплекс, схема работы которого видится в следующей последовательности операций:

4.1. Пробы хвостов после их отбора в масштабе 1:5000 поступают в спектральную лабораторию комплекса и анализируются.

4.2. Результаты анализа поступают в память бортового компьютера и обрабатываются по программе кластерного анализа.

4.3. Принтер печатает карту-схему выделенных структур.

4.4. Карты-схемы интерпретируются в геохимической терминологии по специальной программе.

4.5. В пределах выделенных на основе опробования в масштабе 1:5000 зон повышенных концентраций и с учетом местоположений сброса пульпы проводится поверхностное опробование в более детальных масштабах 1:2000 или 1:1000 (в зависимости от величины факторной нагрузки и других показателей кластерного анализа).

4.6. Далее схема работ повторяется: спектральный анализ, обработка результатов, карта-схема концентраций полезного компонента, но уже в масштабе 1:2000 или крупнее.

4.7. По каждой зоне оценивается коэффициент вариации значений полезного компонента и в соответствии со специальным алгоритмом принимается решение о числе и положении буровых скважин в каждой выделенной зоне.

5. Информационно-поисковый комплекс все операции может проводить не только на основе результатов спектрального анализа, но и по данным гранулометрического и минералогического составов образцов. Этот усложненный вариант исследований позволит выделить информацию о связи элементного состава хвостов с минеральными формами и механическими фракциями осадков.

Отдельные части такой информационно-поисковой системы отработаны на хвостохранилищах Карагайлинского ГОКа.

Таким образом, просматриваются два пути опробования хвостохранилищ намывного типа как техногенных месторождений.

1. От математической модели формирования хвостохранилища к грубому оконтуриванию зон повышенной концентрации полезного компонента и заложению на этой основе разведочной сети.

2. Создание информационно-поисковой мобильной системы на базе спектрального, гранулометрического и минералогического экспресс-анализатора. В качестве исходной информации достаточно использовать данные поверхностного опробования.

По проведенным исследованиям сотрудниками института Механобр Минцветмет СССР и Горного института им. Г.В. Плеханова при участии автора этого труда был разработан «Проект отраслевой методики разведки и технологического опробования хвостохранилищ намывного типа» Л., 1988, Минцветмет СССР. В этом проекте были учтены и «Методические рекомендации по проведению разведочных работ и геолого-экономической оценке техногенных месторождений цветной металлургии», Москва — Алма-Ата, 1986, АН Каз. ССР, Институт горного дела.

Также было оформлено авторское свидетельство на устройство для складирования отходов рудообогащения, позволяющее на малых хвостохранилищах складировать отходы с одновременной выемкой обогащенных хвостов [20].

Главным вопросом определения промышленных перспектив вторичной переработки хвостохранилищ является проблема выбора кондиций. Вопрос чрезвычайно сложен и вряд ли может быть решен в этой работе на основе недостаточно большого количества исследуемых объектов. Однако некоторые выводы, сделанные при анализе структуры запасов хвостохранилищ, могут быть использованы в дальнейших работах. Рассмотрим это на примере хвостохранилищ Ингичке и Койташ как наиболее изученных нами объектов.

Уровень промышленных кондиций для вторичной переработки хвостохранилищ зависит, главным образом, от технологии переработки руд и обогатимости хвостов. Установленные при первичном анализе средние содержания полезного компонента являются достаточно надежными, погрешность их определения не превышает 10 % даже для хвостохранилища Койташ. Для Ингичке она еще ниже за счет хорошей выраженности в структуре запасов распределения с относительно высокими содержаниями. Если эти средние содержания окажутся экономически рентабельными для вторичной переработки, проблема дальнейшего выбора кондиций и подсчета запасов перестанет существовать. Но такое положение маловероятно. И потому особое значение приобретает проблема частичной переработки участков хвостохранилищ, а также проблема прогнозирования и выявления кондиционных объемов. Проблема выбора промышленных кондиций является более сложной с повышением кондиций, которое влечет за собой снижение количества кондиционных запасов, а это может привести, в свою очередь, к пересмотру кондиций. Для техногенных месторождений этот эффект выражен гораздо сильнее, чем для естественных.

Существенную помощь в решении этой проблемы может оказать дальнейшее изучение структуры запасов. Для хвостохранилища Ингичке, например, при кондиции 0,063 % мы сможем отработать 50 % накопленного рыхлого материала, но получим 69 % всех запасов. Такой подход в значительной мере облегчает экономическое прогнозирование результатов частичной отработки хвостохранилищ и позволяет с большей обоснованностью подойти к выбору кондиций. Только после решения этого вопроса можно будет на новой основе подойти к проблеме выбора плотности сети опробования.

Приведем данные о соотношении запасов, приходящихся на квартили объемов руд.

|

Процент богатейших объемов |

Процент |

|

|

В среднем |

Диапазон |

|

|

25 50 75 |

40 66 86 |

41–39 69–64 88–84 |

|

Процент запасов |

Процент в среднем |

Диапазон объемов |

|

25 50 75 |

14 35 61 |

13–15 35–45 59–63 |

Цифры показывают, что несмотря на различия в средних содержаниях, кумулятивное распределение в структуре запасов обоих хвостохранилищ определенным образом согласовано.

Обычной мерой изменчивости оруденения в рудной геологии служит коэффициент частотного распределения проб по содержаниям. Поскольку эта характеристика может быть вычислена для произвольного контура внутри месторождения, ее используют для сравнения пространственной изменчивости разных его участков. Была разработана программа для ЭВМ, позволяющая оценить основные характеристики частотного распределения проб по содержаниям для произвольно выбранного участка прямоугольной формы — среднее содержание, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. Для каждого из двух исследуемых хвостохранилищ было выделено по пять частично перекрывающихся участков.

В процессе расчетов было установлено, что оценка коэффициента вариации в 9 случаях из 10 колеблется в пределах 22–33 %. С учетом общего характера полимодального распределения такое различие следует считать статистически незначимым. Это еще один факт сходства строения хвостохранилищ Ингичке и Койташ. Можно также предположить, что это значение коэффициента вариации содержаний является инвариантным, связанным с природой образующих хвостохранилище процессов. Это можно ожидать и на других хвостохранилищах такого типа.

Исключением из этого правила является юго-западный участок хвостохранилища Ингичке, где коэффициент вариации содержаний растет до 65 %. В этом районе сосредоточены все три пробы с содержанием ниже 0,015 % и четыре из пяти проб с содержанием выше 0,1 %, составляющие основу распределения. Если учесть, что средние содержания на всех 10 выделенных участках никак не коррелированы с оценками коэффициента вариации, а природные процессы могут идти только в сторону увеличения дисперсии, становится понятным, что именно юго-восточный участок хвостохранилища Ингичке является зоной наибольшего развития процессов вторичного преобразования содержаний полезного компонента. Таким образом, средний участок структур запасов с равномерным распределением содержаний, по вероятности, следует считать реликтовой зоной, связанной с первоначальным процессом намыва хвостохранилищ, отражающей технологические особенности процесса обогащения.

Полученный вывод важен также для определения перспектив раздельной отработки участков с повышенными содержаниями.

Приведенные выше положения относятся только к поверхностному слою, опробованному по определенной сетке. Заверочные скважины не позволяют в полной мере переносить приведенные выводы на глубину, хотя, скорее всего, закономерности распределения содержаний в погребенных слоях остаются теми же. Анализ данных по скважинам приводит к следующим заключениям.

1. Из семи скважин, пройденных в точках отбора поверхностных проб, две показали более высокое содержание, две — практически такое же, как на поверхности, три — более низкое, чем в заверяемых поверхностных пробах.

2. Скважины, пройденные на хвостохранилище Койташ, показали более низкое колебание содержаний, чем скважины на хвосто-

хранилище Ингичке (0,026–0,048% против 0,007–0,142 %). Это хорошо согласуется с данными поверхностного опробования. Процессы вторичного перераспределения полезного компонента активно проявлены и в глубоких слоях Ингичке.

Отсюда следует, что для качественной характеристики процессов вторичного обогащения по всему объему хвостохранилища можно ограничиться менее трудоемким поверхностным опробованием. Бурение будет необходимо только для выделения обогащенных участков при раздельной отработке кондиционных техногенных накоплений. Плотность разведочной сети будет зависеть от выбранной кондиции. Чем выше кондиции, тем выше плотность сети.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать несколько принципиальных выводов.

1. Разработаны методы обследования хвостохранилищ намывного типа.

2. Существующих технических средств отбора проб по всей толще (глубже 5–6м) хвостохранилищ недостаточно для получения полной картины запасов по глубине. Требуются новые методы более точного определения состава хвостов по глубине.

3. Оценка хвостохранилищ по поверхностному опробованию требует подтверждения на других схожих объектах.

4. Требуется государственная программа по обследованию хвостохранилищ и постановке их на баланс в ФБУ ГКЗ РФ. Для этого должны быть разработаны механизмы стимулирования балансодержателей этих вторичных месторождений.

Список литературы

1. Бодуэн А.Я., Петров Г.В., Мардарь И.И., Иванов Б.С. Извлечение благородных и цветных металлов из техногенного сырья Норильского промышленного региона: практика и исследования. Санкт-Петербург. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». Успехи современного естествознания. 2013;(3).

2. Быховский Л.З., Спорыхина Л.В. Техногенные отходы как резерв пополнения минерально-сырьевой базы: состояние и проблемы освоения. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2011;(4).

3. Гончаров В.Н. Динамика русловых процессов. Л.: Гидрометиздат, 1962.

4. Гриффитс Дж. Научные методы исследования осадочных пород. М.: Мир, 1971.

5. Додин Д.А., Изоитко В.М. Обогащение руд. 2006;(6):19–23. (Центробежные сепараторы)

6. Исследование процессов осадкообразования в хвостохранилищах с целью создания технологии их комплексного освоения. Отчет по НИР. Горный институт. Ленинград, 1986.

7. Исследование баритового хвостохранилища обогатительной фабрики № 2 Карагайлинского ГОКа с целью выдачи рекомендаций по разведке (записка к Технологическому регламенту). Л., 1987.

8. Исследование продуктов осадкообразования в баритовых хвостохранилищах Карагайлинского ГОКа с целью составления рекомендаций по их разведке и разработке. Л., 1988.

9. Исследование процессов осадкообразования в основных типах хвостохранилищ обогатительных производств с целью составления рекомендаций по их разведке и разработке. ЛГИ, 1989.

10. Карпов И.К. и др. Моделирование природного минералообразования на ЭВМ. М., 1976.

11. Костюк Л.А., Кистеров К.В., Плугин А.И. Установка для формирования осадка и анализа осадкообразования. Патент RU 35568 U1. 20.06.2003.

12. Павлов А.Н. Техногенные месторождения. СПб., 2016.

13. Петров И.В. Вторичные ресурсы, образующиеся в горнодобывающей промышленности. Энциклопедия технологий. Москва — С.-Петербург: ФГАУ НИИ «ЦЭПП», 2019. С. 671–705.

14. Рациональное использование вторичных минеральных ресурсов в условиях экологизации и внедрения наилучших доступных технологий: монография / Коллектив авторов под науч. ред. д. э. н., проф. Ф.Д. Ларичкина, д. э. н., проф. В.А. Кныша. Апатиты: Издательство ФИЦ КНЦ РАН, 2019. — 252 с.: ил. + Прил. ISBN 978-5-91137-417-4.

15. Романовский С.И. Физическая седиментология. Л.: Недра, 1988.

16. Рухин Л.Б. Гранулометрический метод изучения песков. Л.: ЛГУ.1947.

17. Самойлов А.Г., Шатков В.А. Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2000;(1):45–48.

18. Сенютина А.Б. Экономическое обоснование вовлечения в разработку техногенных месторождений металлов платиновой группы: дис. … канд. экон. наук. М., 2006. 128 с.

19. Табакаев Н.М., Федоров П.В. Устройство для отбора проб сыпучих и полужидких материалов. Авторское свидетельство на изобретение № 1758472, от 01.05.1992.

20. Табакаев Н.М. и др. Устройство для складирования отходов рудообогащения. Авторское свидетельство на изобретение № 1740534, от 15.02.1992.

21. Федосеев И.В. Концентрирование платиновых металлов из хвостов Норильской обогатительной фабрики с помощью магнитной сепарации. Цветные металлы. 2006;(3).

Об авторах

Н. М. ТабакаевРоссия

Табакаев Николай Михайлович — кандидат географических наук, доцент, генеральный директор

Санкт-Петербург

тел.: +7 (965) 076-38-16, +7 (812) 328-68-26

Г. Б. Табакаев

Россия

Табакаев Герман Борисович — студент

Санкт-Петербург

+7 (965) 056-43-85

Рецензия

Для цитирования:

Табакаев Н.М., Табакаев Г.Б. Комплексный подход к оценке хвостохранилищ обогатительных производств как вторичных месторождений. Арктика и инновации. 2025;3(1):42-58. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-42-58

For citation:

Tabakaev N.M., Tabakaev G.B. Integrated approach to assessment of tailing dumps of processing plants as secondary deposits. Arctic and Innovations. 2025;3(1):42-58. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-42-58