Перейти к:

Инновационный подход к управлению системой подготовки специалистов для Арктической зоны Российской Федерации

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-68-76

Аннотация

В работе рассмотрены проблемы подготовки квалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности как одного из факторов развития инновационного кластера Арктической зоны Российской Федерации. Рассмотрены преимущества применения сетевых форм реализации образовательных программ. Предложен инновационный подход к организации подготовки специалистов высшего образования и научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре с применением сетевой формы реализации образовательных программ и целевого обучения, а также модель реализации таких образовательных программ в рамках концепции непрерывного профессионального обучения для АЗРФ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Соловьева Н.Л. Инновационный подход к управлению системой подготовки специалистов для Арктической зоны Российской Федерации. Арктика и инновации. 2025;3(1):68-76. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-68-76

For citation:

Solovyova N.L. Innovative approach to managing the system of personnel training for the Arctic zone of the Russian Federation. Arctic and Innovations. 2025;3(1):68-76. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-68-76

Достижение технологического суверенитета Российской Федерации [1], освоение Арктики и Северного морского пути, развитие Арктической зоны Российской Федерации (далее — АЗРФ) является стратегической необходимостью в перспективе до 2035 года [2]. Решение комплекса задач по развитию транспортной и военной инфраструктуры Арктики; созданию инновационных материалов и технологий: материалов, способных выдерживать низкие температуры, строительных технологий, позволяющих возводить и обслуживать объекты в условиях низких температур и сурового климата; роботизированных систем дистанционного изменения и мониторинга; сохранению уникальной экосистемы Арктики; развитию проектов возобновляемых источников энергии и т. п. — требует квалифицированных специалистов, готовых и способных работать в АЗРФ.

Решение задачи может быть реализовано исходя из принципов сетевой формы реализации образовательных программ высшего образования и программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее вместе — образовательные программы, СФО). Преимуществами реализации образовательных программ в сетевой форме являются:

− подготовка специалистов для решения важных задач в приоритетных отраслях науки и прикладных исследованиях;

− «бесшовная» подготовка специалистов, исключающая большие разрывы времени между окончанием обучения по образовательной программе и началом эффективной работы на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе АЗРФ;

− расширение компетенций выпускников образовательных программ;

− использование ресурсов нескольких организаций (высшего образования, научных и научно-исследовательских учреждений, организаций и предприятий промышленности);

− создание региональных кластеров или центров обучения кадров с привлечением научно-педагогических работников разных вузов, научно-исследовательских организаций и представителей промышленности.

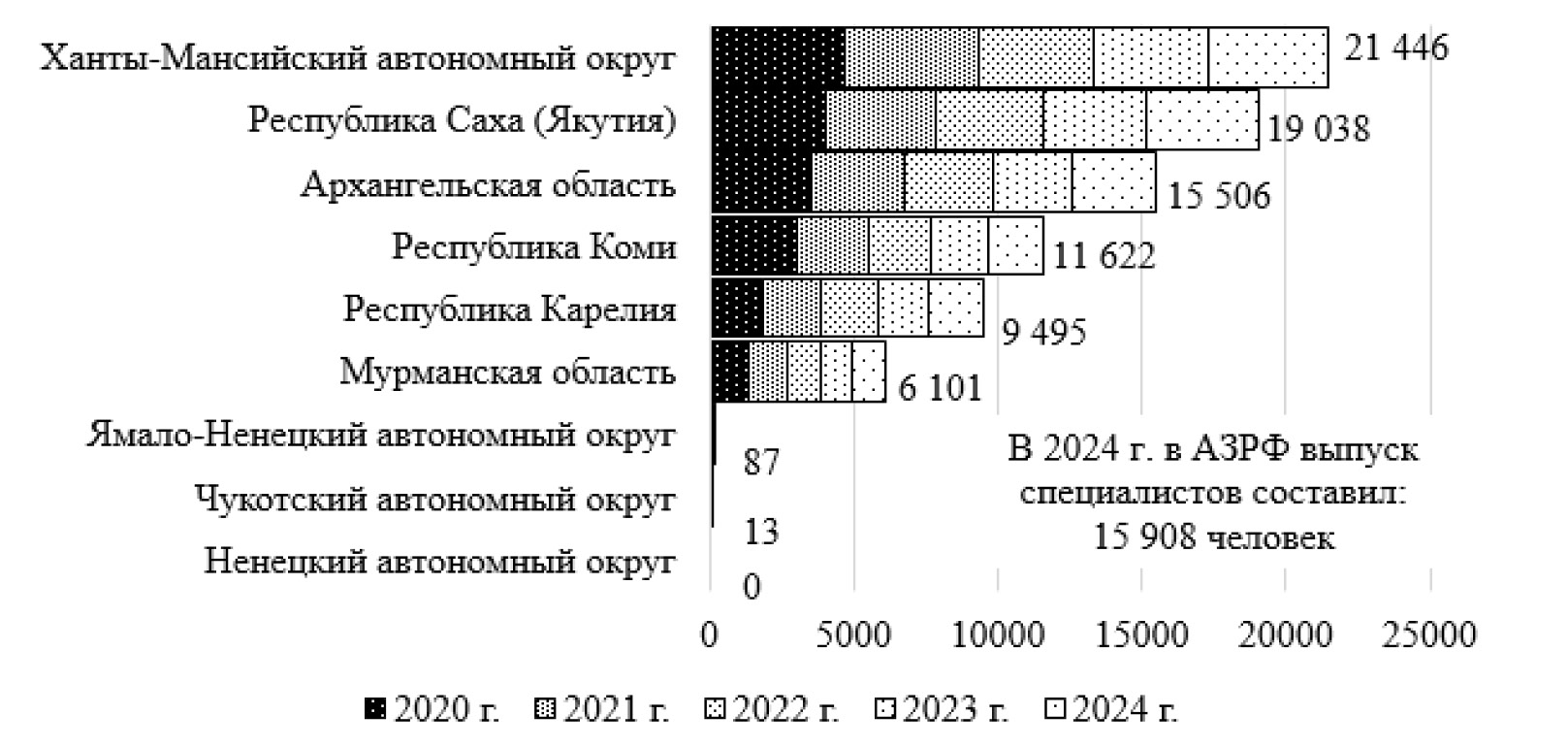

Подготовка специалистов высшего образования служит одним из решающих факторов успешной реализации стратегических проектов по освоению Арктики. Однако не все регионы АЗРФ имеют достаточный потенциал воспроизводства квалифицированных специалистов (рис. 1). По результатам проведенного анализа статистических данных ВПО-1 Минобрнауки России, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа можно считать регионами с высокой степенью кадрового риска. Так, Ненецкий автономный округ последние 5 лет не имеет возможности на своей территории осуществлять обучение специалистов.

Следует отметить наблюдающееся в настоящее время несоответствие (разрыв в 50 %) выпуска специалистов системы высшего образования потребностям экономики и социальной сферы в кадрах на рынке труда АЗРФ (табл. 1) [2].

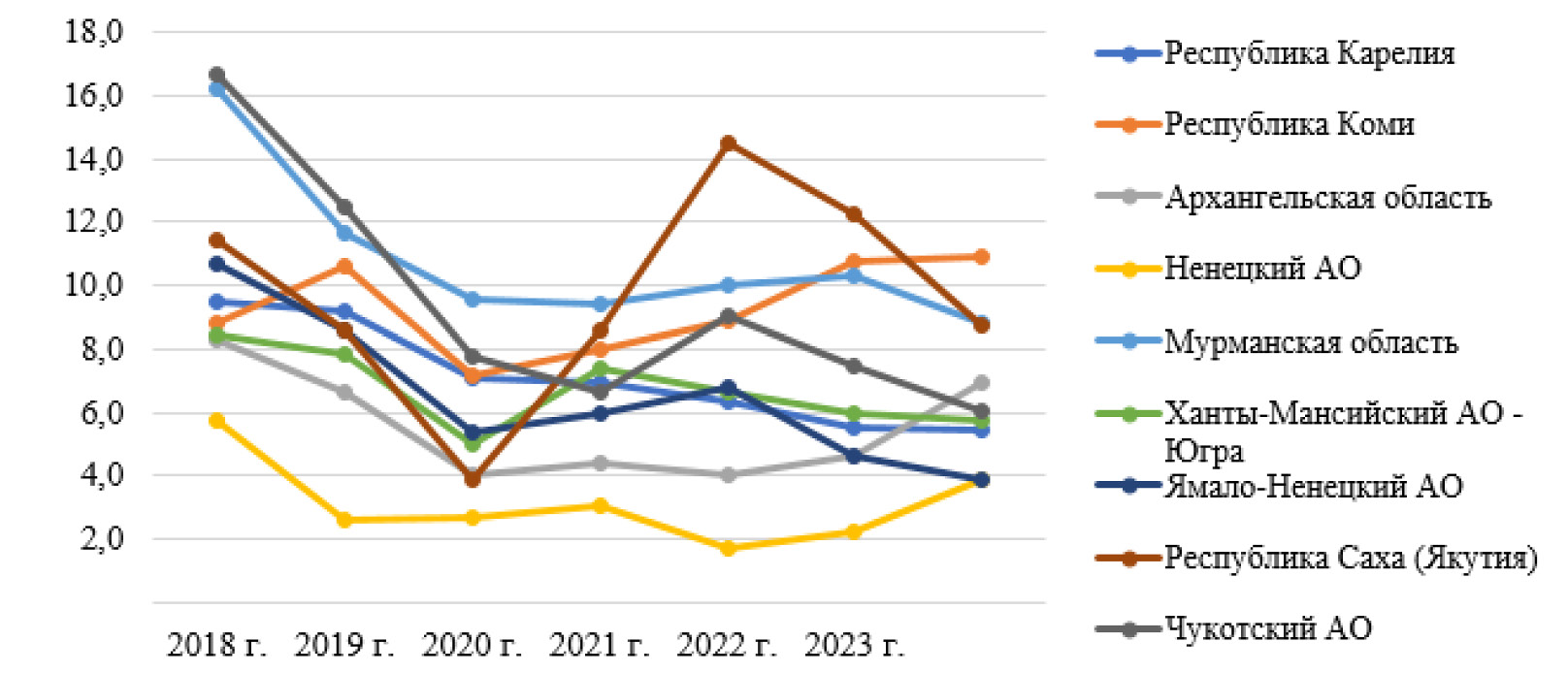

Такой кадровый разрыв может служить одним из факторов снижения инновационной активности организаций АЗРФ (рис. 2).

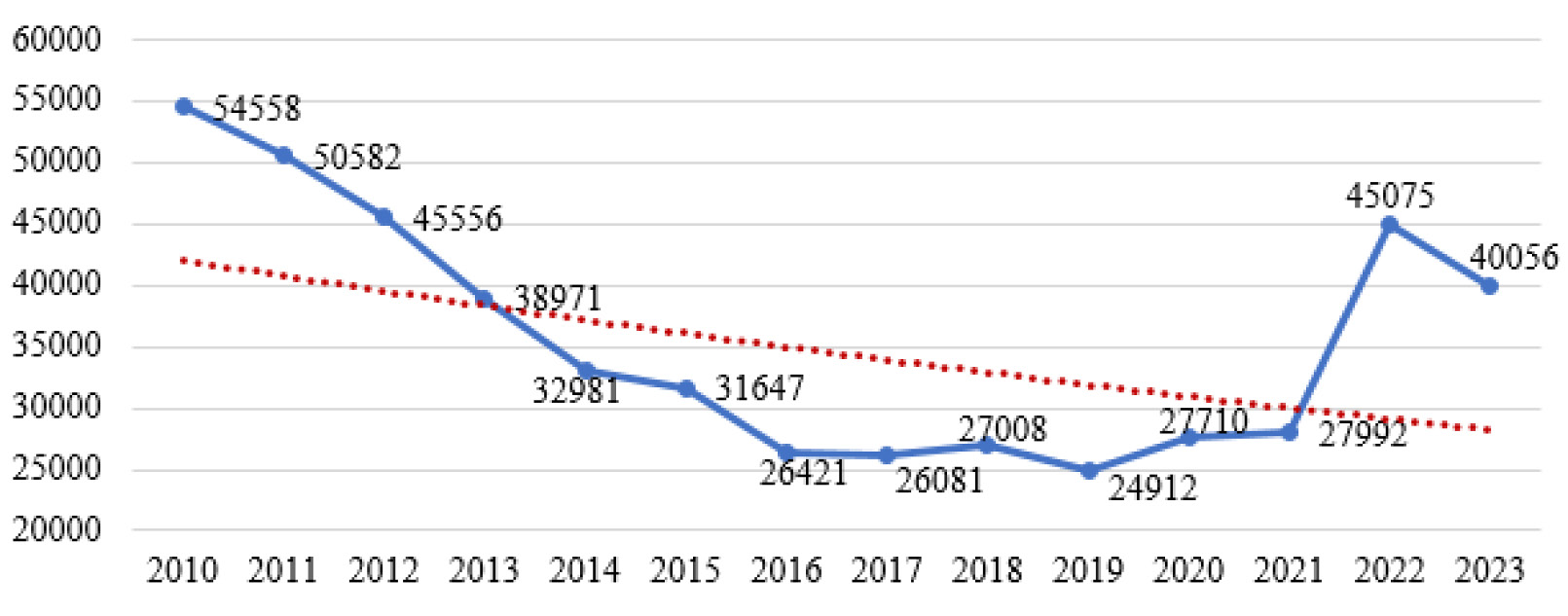

Немаловажным фактором в обеспечении развития и создания в АЗРФ высокотехнологичных производств и наукоемкой продукции служит потенциал АЗРФ и страны в целом научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Однако активное реформирование системы подготовки и аттестации научных кадров оказало негативное воздействие на систему, что подтверждается снижением приема в аспирантуру с 2010 по 2020 год (рис. 3).

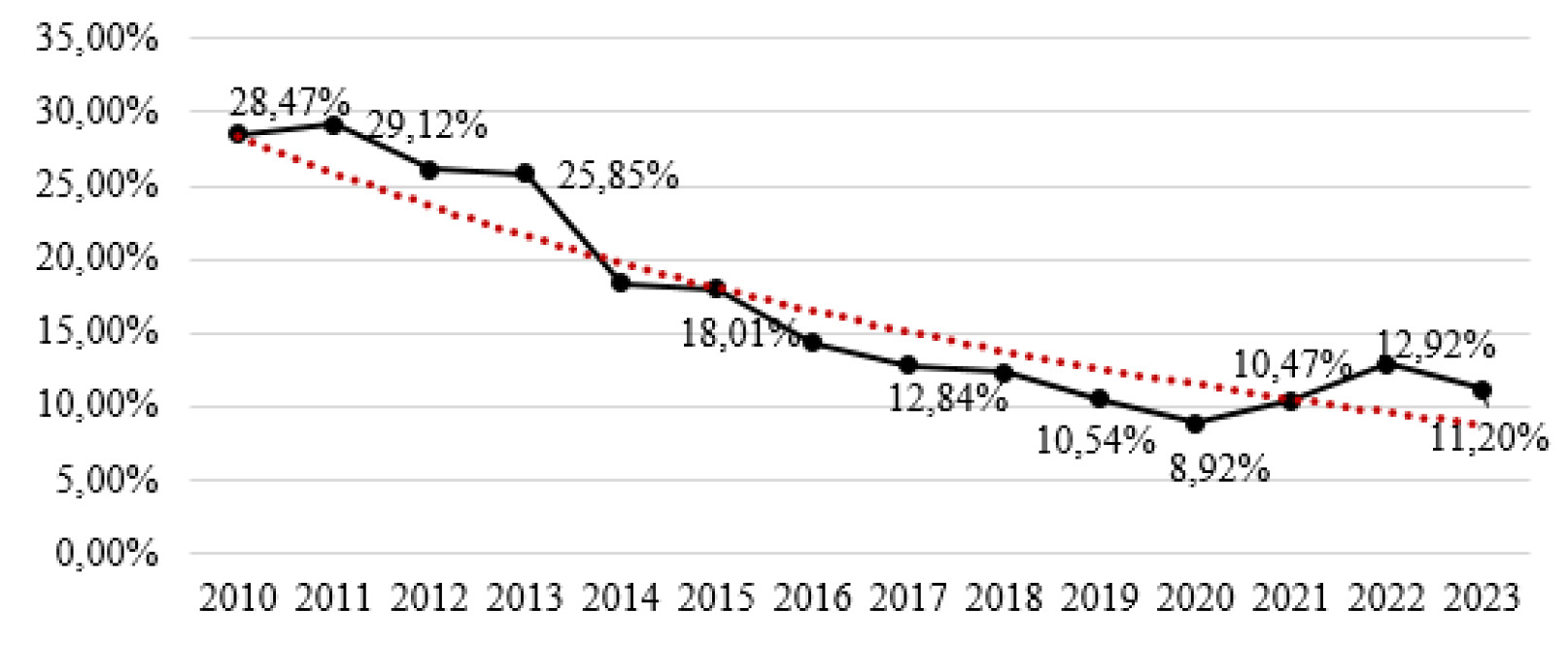

Переход в подготовке научных кадров на федеральные образовательные стандарты послужил причиной снижения защит диссертаций по завершении периода обучения в аспирантуре (рис. 4).

Та же отрицательная динамика по результатам проведенного анализа результативности подготовки аспирантов, к сожалению, наблюдается по всем организациям, имеющим лицензию и государственную аккредитацию на обучение и выпуск аспирантов: образовательные организации высшего образования, научно-исследовательские организации и организации дополнительного профессионального образования.

Как уже отмечалось ранее, решение задачи подготовки квалифицированных кадров для Арктической зоны без инновационного подхода невозможно. Одним из инновационных методов управления системой подготовки кадров в системе высшего образования и кадров высшей квалификации является применение сетевой формы реализации образовательных программ в кооперации с целевым обучением.

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее — СФО) обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке специалистов для работы в АЗРФ, и при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций, то есть наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, а также для проведения учебной и производственной практики, предусмотренных соответствующими образовательными программами.

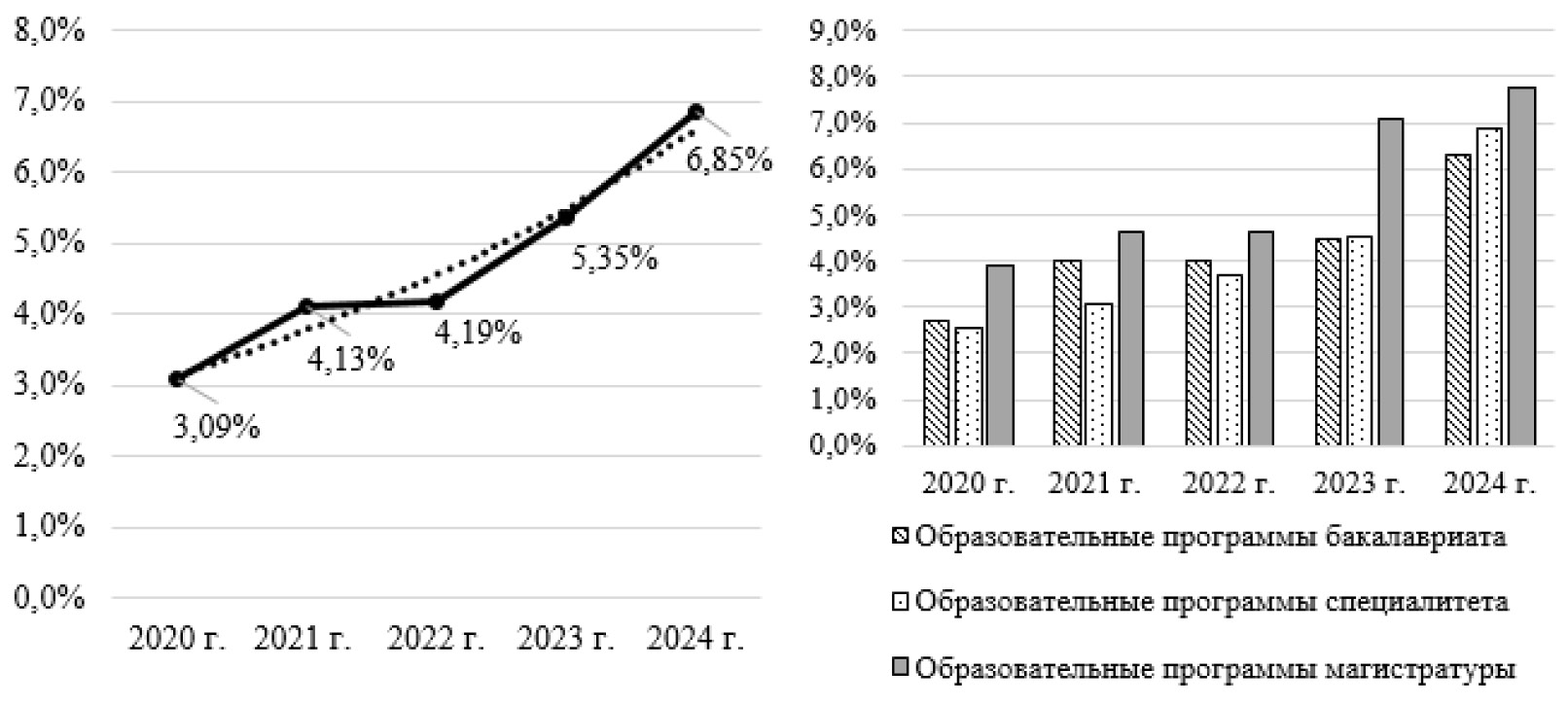

В последние годы (2020–2024 гг.) отмечается положительный тренд в развитии сетевых образовательных программ высшего образования наряду с традиционными формами реализации образовательных программ в российских образовательных организациях (рис. 5 a), что подтверждает инновационный характер сетевого взаимодействия как метода совершенствования качества образования, образовательных технологий и средств обучения (рис. 5) [3, 4]. За это время стали прозрачными и понятными условия реализации сетевых образовательных программ в силу регламентирования порядка сетевой формы и определения [5] форм сетевого взаимодействия, финансовых условий реализации сетевой формы и т. п.

Применение сетевых форм особенно эффективно при реализации программ высшего образования — программ специалитета и программ магистратуры (рис. 5 b), а также при реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуры [6–8].

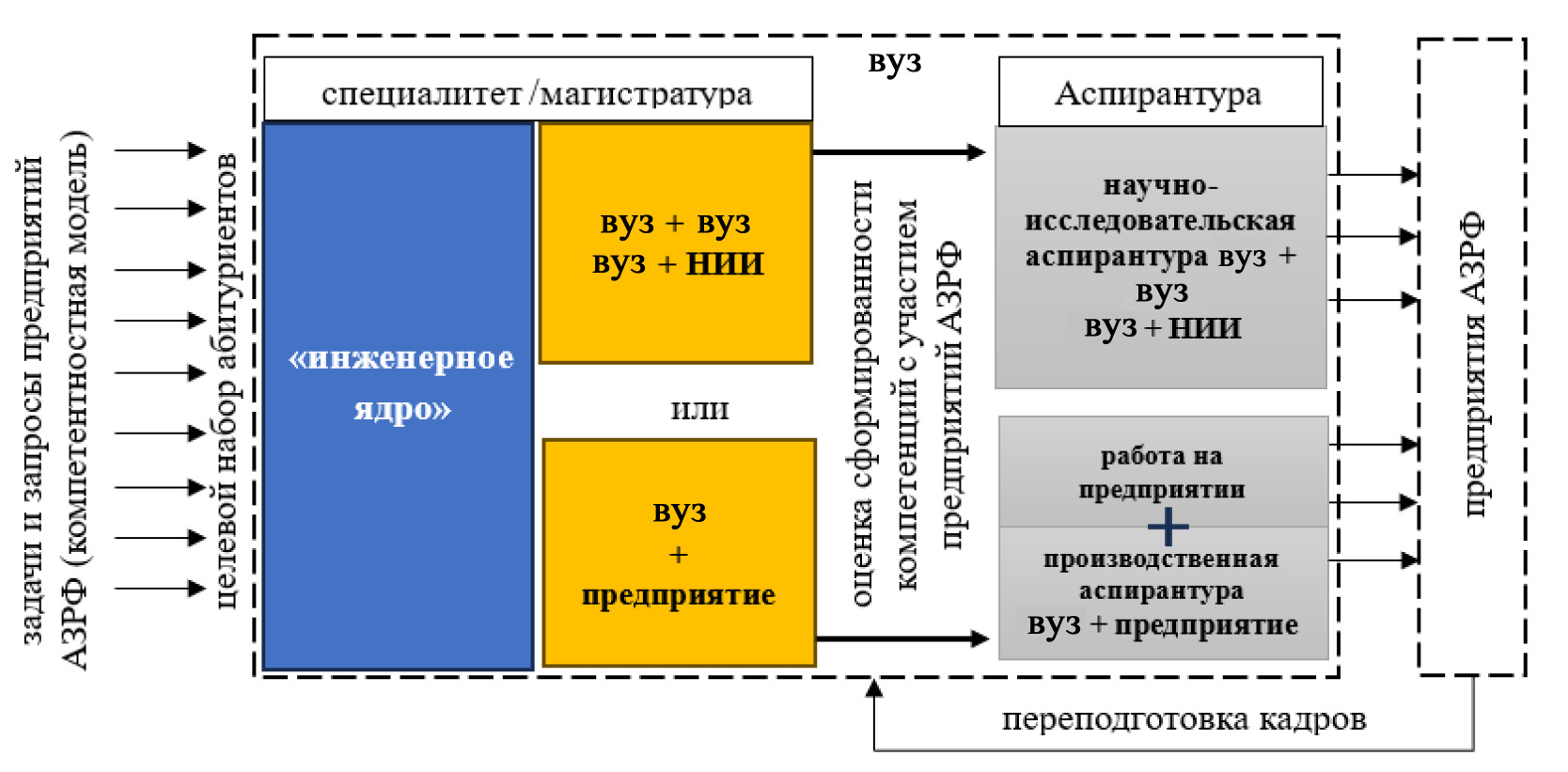

Применение сетевой формы обучения при реализации программ аспирантуры позволяет реализовать как традиционную научно-исследовательскую, так и «производственную» аспирантуру.

Безусловно, реализация образовательных программ с применением сетевой формы обучения не только имеет явные преимущества, но и сопряжено с необходимостью решения определенных задач [9–11] (табл. 2).

Большим преимуществом служит тот факт, что диссертационное исследование аспирант имеет возможность проводить на базе научно-исследовательских организаций (тип сетевого взаимодействия «вуз — НИИ» или «вуз — вуз») или на базе предприятия (тип сетевого взаимодействия «вуз — предприятие»). В последнем случае реализуется «производственная» аспирантура.

Модель реализации такого обучения представляется автором следующим образом (рис. 6).

Таким образом, проведенный анализ динамики и численности выпускников образовательных организаций высшего образования в АЗРФ, анализ численности выпускников аспирантуры и доля защит диссертаций по окончании аспирантуры показал несоответствие подготовки специалистов поставленным целям и задачам инновационного развития экономики АЗРФ.

Подготовка кадрового состава для полного спектра специальностей в АЗРФ должна быть основана на согласованных принципах фундаментальной общности, которые формируются в рамках создания локального образовательного межвузовского кластера. Предложенная модель обучения основывается принципе «преподавание — обучение — контроль», что позволяет повысить качество и эффективность профессиональной подготовки специалистов различных направлений.

Рис. 1. Распределение выпуска специалистов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в разрезе регионов АЗРФ (составлено автором на основе данных ВПО-1 Минобрнауки России)

Fig. 1. Distribution of graduates by higher education organizations by Russian Arctic regions (compiled by the author based on the data of the Higher Professional Education-1 of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation)

Таблица 1. Потребности в кадрах АЗРФ

Table 1. Personnel demand in the Arctic zone of the Russian Federation

Индикатор (показатель) | Факт | Целевое значение [2] | ||

2024 г. | 2024 г. | 2030 г. | 2035 г. | |

Количество созданных рабочих мест на новых предприятиях в АЗРФ, ед. | — | 30 000 | 110 000 | 200 000 |

Выпуск специалистов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, чел. | 15 908 | |||

Составлено автором на основе анализа данных ВПО-1 Минобрнауки России.

Compiled by the author based on the data of the Higher Professional Education-1 of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation)

Рис. 2. Уровень инновационной активности организаций, по субъектам Российской Федерации, %1

Fig. 2. Level of innovative activity by organizations in Russian Federation subjects, %1

Рис. 3. Прием в аспирантуру, чел.2

Fig. 3. Admission to graduate study, people2

Рис. 4. Доля аспирантов, выпустившихся из аспирантуры с защитой диссертации, % (составлено автором на основе данных Росстата «Наука, инновации и технологии»)

Fig. 4. Share of graduate students who graduated with a thesis defense, % (compiled by the author based on data from Rosstat “Science, Innovation and Technology”)

Рис. 5. Доля образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы, от общей численности образовательных программ высшего образования (в целом и в разрезе по уровням обучения)

Fig. 5. Share of educational programs implemented using the online form of the total number of higher education programs of (in general and by level of education)

Таблица 2. Преимущества и решаемые задачи при применении сетевой формы обучения

Table 2. Advantages and tasks of the network form of education

Преимущества применения сетевых форм реализации образовательных программ | Задачи, требуемые решения при реализации механизма сетевого взаимодействия |

Развитие понятийного аппарата сетевого взаимодействия на уровне нормативно-правовых актов законодательства Российской Федерации (введено определение сетевой образовательной программы, типов сетевых образовательных программ, функции и задачи участников сетевого взаимодействия) | Несовершенство финансового регулирования сторон сетевого взаимодействия при реализации сетевой программы в смешанных группах (где обучаются студенты за счет бюджетных средств и за счет оплаты физических лиц) |

Государственное регулирование реализации сетевых образовательных программ при решении задачи выбора типа сетевого взаимодействия | При выборе типа сетевого взаимодействия «вуз — вуз» не решена задача сопоставимости формирования образовательных программ и реализации образовательных программ в разных образовательных организациях (дисциплинарный или компетентностный подход формирования ОП ВО; формирование компетенций в зависимости от выбранного профессионального стандарта; семестровая или триместровая форма реализация ОП ВО; подходы к проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; интеграция обучающихся базовой организации в образовательный процесс организации-участника) |

Повышение качества и конкурентоспособности образовательных программ высшего образования (в том числе формирование и поддержание бренда образовательной организации высшего образования) | Для повышения качества и формирования бренда вуза базовая организация старается в качестве организации-участника подобрать более сильного игрока на рынке образовательных услуг. В этом случае высок риск, что по окончании обучения выпускник может остаться или уехать в город, где расположена организация — участник сетевого взаимодействия |

Повышение практикоориентированности образовательной программы за счет возможности использования ресурсов других организаций | Пока не решена задача согласованности локальных нормативных актов образовательной организации и организации — участника сетевого взаимодействия — предприятия |

Для обучения студентов на предприятии необходимо официальное трудоустройство этих студентов на предприятии. Что часто невозможно в силу: · отсутствия первичной квалификации (рабочей специальности); · необходимости оформления формы допуска для студента, которому эта форма не может по объективным причинам быть оформлена; · наличия в учебной группе студента, который по физическим показаниям не может быть трудоустроен на предприятие. Практика показывает, что не все предприятия готовы принимать на обучение (практическую подготовку) учебные группы, состоящие из 20–25 человек. Готовы работать только с целевиками из учебных групп. Однако эти задачи легко решаются при реализации сетевой формы в аспирантуре |

(составлено автором самостоятельно)

Рис. 6. Модель реализации образовательной программы в сетевой форме

Fig. 6. Model for implementation of educational programs in the online form

1. Показатель рассчитан в соответствии с международными рекомендациями по статистическому измерению инноваций, реализуемому ОЭСР совместно с Евростатом (Руководство Осло). Методология расчета показателя утверждена приказом Росстата от 27.12.2019 № 818.

2. Анализ данных Федеральной службы государственной статистики «Наука, инновации и технологии». https://rosstat.gov.ru

Список литературы

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О стратегии научно-технического развития Российской Федерации» [интернет]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358 (дата обращения: 28.01.2025).

2. Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164 «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» [интернет]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255 (дата обращения: 28.01.2025).

3. Федеральная служба государственной статистики. Образование [интернет]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistics/education (дата обращения: 27.12.2024).

4. Еленева Ю.Я., Еленев К.С. Сетевое взаимодействие как фактор инновационного развития вузов. Современные проблемы науки и образования. 2013;(1):317.

5. Приказ Минобрнауки России, Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» [интернет]. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027 (дата обращения: 30.01.2025).

6. Конов А.М. Междисциплинарный подход к решению проблемы управления Арктической зоной РФ. Арктика и Север. 2013;(10):4–15.

7. Изотова А.Г., Гаврилюк Е.С. Экосистемный подход как новый тренд развития высшего образования. Вопросы инновационной экономики. 2022;12(2):1211–1225. https://doi.org/10.18334/vinec.12.2.114869

8. Гагарина И.Ю., Куликова О.М., Лисович И.И. Проектирование виртуальной академической мобильности высшего образования: специфика, риски и возможности развития. Лидерство и менеджмент. 2023;10(1):241–259. https://doi.org/10.18334/lim.10.1.117106

9. Соболев А.Б. Сетевая форма реализации образовательных программ: различия и типология. Вестник Герценовского университета. 2014;(3–4):3–11.

10. Бабин Е.Н. Индикаторы инновационности образовательных услуг в сетевой среде университета. Университетское управление: практика и анализ. 2013;(1):070–077.

11. Панькова С.В., Серова О.А., Серебрякова А.А. Сетевая образовательная программа как основа инновационного развития университета: организационно-правовые вопросы. Право и государство: теория и практика. 2020;(10):28–29. https://doi.org/10.47643/1815-1337_2020_10_28

Об авторе

Н. Л. СоловьеваРоссия

Соловьева Наталия Леонидовна — начальник отдела качества образования

194358, Санкт-Петербург, ул. М. Дудина, д. 25, к. 1, литер А, кв. 636

Рецензия

Для цитирования:

Соловьева Н.Л. Инновационный подход к управлению системой подготовки специалистов для Арктической зоны Российской Федерации. Арктика и инновации. 2025;3(1):68-76. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-68-76

For citation:

Solovyova N.L. Innovative approach to managing the system of personnel training for the Arctic zone of the Russian Federation. Arctic and Innovations. 2025;3(1):68-76. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-68-76