Перейти к:

Количественные методы морского пространственного планирования (экологический аспект) в условиях Крайнего Севера и Арктики

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-32-40

Аннотация

Выявлены и проанализированы зависимости эколого-экономических издержек, связанных с ведением морских дноуглубительных работ, от общего объема перемещаемого грунта для российских морских акваторий Крайнего Севера и Арктической зоны и для остальных, более южных морей Российской Федерации. Анализ выполнен на репрезентативном материале из базы данных санкт-петербургской эколого-проектной компании «Эко-Экспресс-Сервис» по более чем 300 дноуглубительным проектам. В результате проведенной работы выяснилось, что общие эколого-экономические издержки находятся в прямой зависимости от общего объема перемещенного грунта — как для морских акваторий Севера и Арктики, так и для прочих морей РФ. Тогда как относительные эколого-экономические издержки дноуглубления (к единице объема перемещаемого грунта) практически не зависят от общего объема перемещаемого грунта во всем его изученном диапазоне. Однако при этом для дноуглубительных работ в районе Крайнего Севера и в Арктике относительные эколого-экономические издержки в 1,6 раза выше, чем для остальных российских морей. Результаты работы могут быть использованы для информационно-аналитического обеспечения научных исследований и управленческих решений по освоению морских акваторий Российской Федерации.

Ключевые слова

Для цитирования:

Жигульский В.А., Шуйский В.Ф., Чебыкина Е.Ю. Количественные методы морского пространственного планирования (экологический аспект) в условиях Крайнего Севера и Арктики. Арктика и инновации. 2023;1(1):32-40. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-32-40

For citation:

Zhigulsky V.A., Shuisky V.F., Chebykina E.Yu. Quantitative methods of marine spatial planning (environmental aspect) in the Far North and the Arctic zone. Arctic and Innovations. 2023;1(1):32-40. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-32-40

Введение

Согласно определению UNESCO морское пространственное планирование (МПП) — это оптимизация стратегии комплексного использования морских экосистем многими потребителями для многих целей (экологических, экономических, социальных) (по: Douvere F., Ehler C., 2007 [1]). Многоцелевое морепользование разными интересантами порождает конфликты их интересов — как международных, так и национальных межотраслевых. Разработка и реализация принципов МПП дает залог разрешения и сглаживания таких противоречий путем поиска наиболее рациональных компромиссных решений. Существенным достоинством концепции МПП является примат «экосистемного подхода» («ecosystem approach»): сочетание экологических, экономических и социальных исследований, обосновывающих искомое оптимальное решение по использованию акваторий с приоритетом защиты морской природной среды. В связи с этим особо большое значение приобретает оценка и прогнозирование эколого-экономических издержек, связанных с различными аспектами морепользования.

Основополагающие тематические документы МПП приурочены к Балтийскому морю, которое подвергается особенно интенсивному комплексному использованию многими странами. Это программа «Видение и стратегии вокруг региона Балтийского моря 2010» (VASAB 2010) (1994) и развивающий ее доклад «От видения к действию» — «From Vision to Action» [2]. Детализация этой программы была дана в «Плане действий в Балтийском море» («Baltic Sea Action Plan» — BSAP) [3], предложенном HELCOM в 2007 году. Генеральная дирекция по вопросам мореходства и рыболовства Европейской комиссии (DG MARE) в 2008 г. разработала так называемую дорожную карту МПП «Достижение общих принципов в ЕС» («Roadmap for Maritime Spatial Planning: Achieving Common Principles in the EU») [4], в которой МПП рассматривается как основное средство обеспечения рациональной морской политики ЕС. Еврокомиссия выработала и в 2009 г. приняла «Стратегию для региона Балтийского моря», являющуюся основополагающим действующим документом для стран Евросоюза по МПП и включающую конкретный план действий («Action Plan...», 2009; обновленный план 15.2.2021) [5]. В 2009 г. по инициативе Совета государств Балтийского моря министры пространственного планирования государств Балтийского моря приняли также долгосрочную концепцию пространственного развития Балтийского региона ВАСАБ («VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region» — LTP) [6]. Рамки для морского территориально-пространственного планирования установлены также Директивой 2014/89/EU Европейского парламента и Совета от 23 июля 2014 г. [7]. Степень результативности разработки и реализации МПП в различных европейских странах варьирует довольно широко. Там, где этот процесс идет наиболее эффективно (Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Норвегия), к настоящему времени уже достигнуты серьезные успехи: существенно скорректировано национальное законодательство, МПП выполнено для территориальных морей и исключительных экономических зон, ведется оно и для транснациональных акваторий (например, Ботнический и Гданьский заливы).

Таким образом, основным модельным объектом для разработки и апробации методов МПП по очевидным причинам является Балтийское море. Однако возможности МПП и области его потенциального приложения значительно более велики. Оно ориентировано на любые масштабы многоцелевого использования морской среды, в том числе и на глобальный. В частности, развитие и применение принципов МПП представляется чрезвычайно перспективным для морских акваторий Крайнего Севера и Арктической зоны (далее — «Север и Арктика»), планы освоения которых у различных пользователей обширны, многогранны и зачастую весьма противоречивы. Это придает особую актуальность развитию инструментария МПП, а также верификации уже созданных его методов именно применительно к морям Севера и Арктики [8–10].

Это отражено и в российском законодательстве. Так, в настоящее время основополагающим документом, определяющим государственную политику Российской Федерации в области морской деятельности, является «Морская доктрина Российской Федерации» [11]. В общем соответствии с Морской доктриной, но со значительно бóльшим учетом необходимости развития МПП распоряжением Правительства РФ от 30 августа 2019 г. № 1930-р утверждена «Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года» [12]. Здесь в составе приоритетных мероприятий по управлению морским природопользованием указано использование и развитие инструментария морского пространственного планирования (понятие «инструментарий» здесь — аналог соответствующего англоязычного термина «management instruments»).

Перспективный для этого инструментарий довольно разнообразен. Так, к эффективным методам могут быть отнесены различные варианты использования риск-анализа [13], использование complex integral index of stability of coastal infrastructure [14], метод оценки и регулирования эколого-экономических издержек гидротехнических работ [15–19] и др. Так, в настоящей работе представлены результаты поверки применительно к условиям Арктики и Севера для метода оценки и регулирования эколого-экономических издержек гидротехнических работ, отработанного нами в комплекте инструментов МПП на Балтийском море и на морях Дальнего Востока и юга России [15][16]. Сравниваются зависимости эколого-экономических издержек, связанных с ведением дноуглубительных работ, от общего объема перемещаемого грунта для российских морских акваторий Севера и Арктики и для остальных, более южных морей Российской Федерации.

Результаты

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» — крупнейшая эколого-проектная организация Северо-Запада с 30-летним опытом работ в области оценки, прогнозирования и регулирования воздействия гидротехнических работ на морские экосистемы. Научные исследования и опыт «Эко-Экспресс-Сервис» позволили сформировать пул системной, точной, емкой и в то же время актуальной информации о морских экосистемах и влиянии на их состояние гидротехнических работ. За период деятельности компанией выполнены сотни работ, касающихся всех стадий жизненного цикла проектов:

- инженерно-экологических изысканий;

- подготовки природоохранной документации (оценка и прогнозирование ожидаемого воздействия на окружающую среду, разработка мер по его предотвращению и регулированию, по восстановлению нарушенных экосистем, компенсационных мероприятий);

- производственного экологического контроля (мониторинга);

- профильных научно-исследовательских работ.

Эти проектные и экологические работы проводятся на всей территории РФ — от Калининграда до Владивостока, от Баренцева до Черного моря. По мере систематизации этого уникального обширного материала созданы следующие базы данных, обладателем исключительного права на которые является компания «Эко-Экспресс-Сервис».

- «База данных для оценки воздействия гидротехнических работ на экосистемы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, 2001–2019 гг.» (свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020620240 Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.02.2020 г.; авторы: В.А. Жигульский, В.Ф. Шуйский, Е.Ю. Чебыкина). В базу данных включены материалы проектных, изыскательских и мониторинговых работ ООО «Эко-Экспресс-Сервис», проводившихся в период 2001–2019 гг. и связанных с созданием, ремонтом, реконструкцией и эксплуатацией морских гидротехнических сооружений. Для всех объектов в базу сведены качественные и количественные характеристики: ведущихся или проектируемых работ и их воздействия на окружающую среду, исходного, промежуточного и конечного состояний компонентов окружающей среды, наносимого ей вреда. База включает 320 объектов и 196 их учитываемых характеристик.

- «Прибрежные экосистемы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации» (свидетельство о го-

сударственной регистрации базы данных № 2020622836 Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.12.2020 г.; авторы: В.А. Жигульский, В.Ф. Шуйский, Е.Ю. Чебыкина, В.В. Паничев). В базу включены гидрологические и гидрохимические показатели, характеристики ценности водных и наземных биотопов, донных грунтов и почв прибрежных территорий, сообществ макрофитов, фитопланктона, зоопланктона, зообентоса, ихтиоценозов, морских, водоплавающих и околоводных птиц, морских млекопитающих, наземной околоводной биоты (всего 258 учитываемых характеристик). Представлены прибрежные экосистемы морей: Балтийского, Баренцева, Белого, Карского, Охотского, Японского, Черного, Азовского, Каспийского.

Представленные базы данных послужили материалом для выполнения целей оценки эколого-экономических издержек гидротехнических работ и сравнительного анализа, поставленных в настоящей работе. В данном случае использованы данные лишь тех 222 проектов, для которых дноуглубительные работы имели четко идентифицируемые последствия: или не сопровождались иными видами гидротехнических работ, или воздействие последних было отделено в пространстве и времени. Из этих проектов 40 относятся к акваториям районов Севера и Арктики (Баренцево, Белое и Карское моря). Еще 182 учтенных проекта связаны с более южными морями (Балтийское, Черное, Азовское, Японское).

Анализ выполнен для весьма широкого диапазона объемов перемещаемых грунтов — от 20 до 46 млн м3 (Север и Арктика) и до 162 млн м3 (другие моря Российской Федерации) — таким образом, они могут характеризовать морские дноуглубительные работы любого реального масштаба. В рамках данной публикации рассматриваются два примера: суммарная величина всех эколого-экономических издержек и один из основных их компонентов — необходимые затраты на компенсацию вреда, наносимого водным биоресурсам (рассчитаны согласно действующему законодательству РФ [20]).

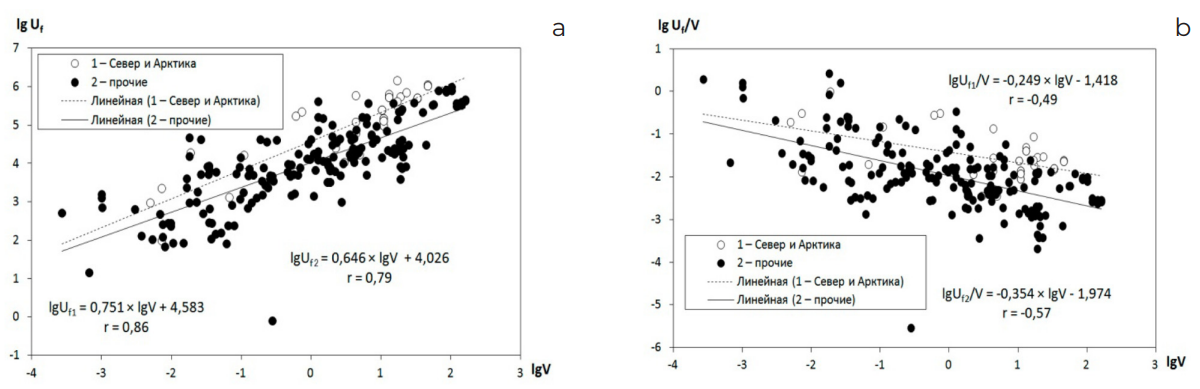

Затраты на компенсацию вреда, наносимого водным биоресурсам (ВБР). Зависимость необходимых затрат на компенсацию вреда ВБР (Uvf, тыс. руб.) от общего объема грунта, перемещаемого в ходе дноуглубительных работ (V, млн м3), хорошо аппроксимируется уравнением степенной функции. Здесь и далее уравнения степенных функций приведены к линейным, путем логарифмирования для удобства определения их параметров методом наименьших квадратов.

Для российских морских акваторий Крайнего Севера и Арктической зоны (Uvf1) и для остальных российских морей (Uvf2) эти уравнения имеют следующие параметры (рис. 1а):

lgUvf1 = (0,751 ± 0,073) × lgV + (4,583 ± 0,090); r = 0,86, (1)

lgUvf2 = (0,646 ± 0,038) × lgV + (4,026 ± 0,049); r = 0,79. (2)

Зависимость относительных затрат на компенсацию вреда ВБР (приходящихся на один кубометр перемещаемого грунта) (Uvf /V, тыс. руб./м3) от общего объема перемещаемого грунта (V, млн м3) для морей Крайнего Севера и Арктики (Uvf /V)1 и для прочих российских морей (Uvf /V)2 описывается уравнениями (рис. 1b):

lg(Uvf1/V)1 = –(0,249 ± 0,073) × lgV – (1,418 ± 0,090); r = –0,49, (3)

lg(Uvf1/V)2 = –(0,354 ± 0,038) × lgV – (1,974 ± 0,049); r = –0,57. (4)

Значимость различия угловых коэффициентов пар уравнений (1, 2) и (3, 4) невелика (80 %), а свободные члены различаются значимо (>95 %). Во всем диапазоне изученных масштабов дноуглубления вред водным биоресурсам в морях Севера и в Арктики достоверно выше, чем в прочих морях РФ.

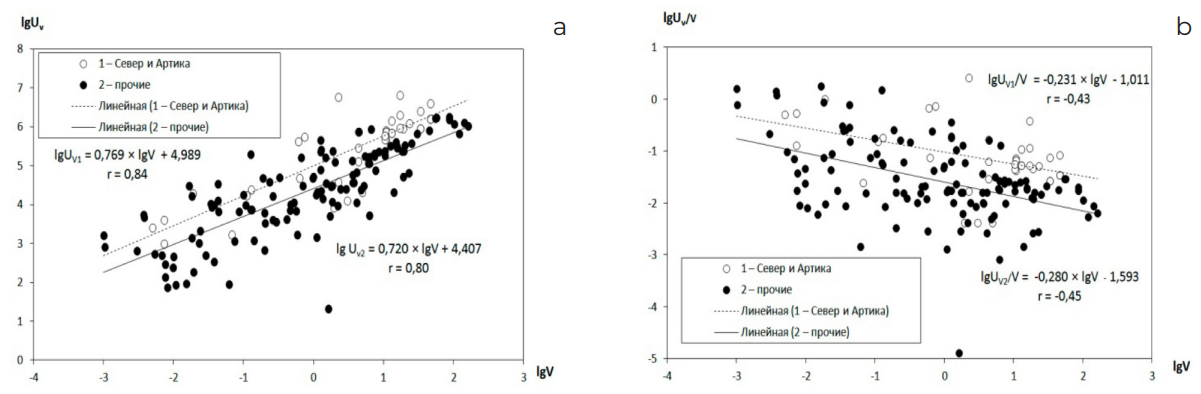

Общие эколого-экономические издержки (совокупность всей платы за воздействие на компоненты морской среды и компенсационные затраты на восстановление возобновимых ресурсов) (Uv , тыс. руб.) также демонстрируют отчетливую зависимость от общего объема перемещенного грунта — как для морских акваторий Севера и Арктики (Uv1), так и для прочих морей РФ (Uv2) (рис. 2а).

lgUv1 = (0,769 ± 0,080) × lgV + (4,989 ± 0,097); r = 0,84, (5)

lgUv2 = (0,720 ± 0,050) × lgV + (4,407 ± 0,063); r = 0,80. (6)

Зависимость относительных эколого-экономических издержек, приходящихся на один кубометр перемещаемого грунта (Uv /V, тыс. руб./м3), от общего объема перемещаемого грунта для морских акваторий Севера и Арктики (Uv /V)1 и для прочих российских морей (Uv /V)2 описывается уравнениями (рис. 2b):

lg(Uv /V)1 = –(0,236 ± 0,080) × lgV – (1,009 ± 0,097); r = –0,43, (7)

lg(Uv /V)2 = –(0,280 ± 0,050) × lgV – (1,593 ± 0,063); r = –0,46. (8)

Значимость различия угловых коэффициентов пар уравнений (5, 6) и (7, 8) пренебрежимо мала (<50 %), а свободные члены различаются значимо (>95 %). Во всем диапазоне изученных масштабов дноуглубления эколого-экономические издержки в морях Севера и Арктики достоверно выше, чем в прочих морях РФ.

Таким образом, для всех морей относительные эколого-экономические издержки дноуглубления демонстрируют слабовыраженную обратную зависимость от общего объема перемещаемого грунта (коэффициент корреляции — от -0,4 до -0,5; доля общей дисперсии показателя, объясняемая учетом объема грунта, — не более 2 %).

Соответственно для ориентировочных предварительных прогнозов величина относительных эколого-экономических издержек, ожидаемых от дноуглубления, при любом масштабе работ может с приемлемой точностью приниматься величиной постоянной: для акваторий Крайнего Севера и Арктической зоны — около 0,21 тыс. руб./м3; для остальных морей Российской Федерации — около 0,13 тыс. руб./м3, в целом для всех морей Российской Федерации — обобщенно, включая также и район Крайнего Севера и Арктическую зону, — около 0,15 тыс. руб./м3.

При этом во всем изученном диапазоне объемов перемещаемого грунта эколого-экономические издержки при дноуглублении на морях в районе Крайнего Севера и Арктической зоны достоверно выше (в 1,6 раза, при значимости различий >95 %), чем на прочих морях РФ.

Рис. 1. Зависимость абсолютных (a) и относительных (b) затрат на компенсацию вреда ВБР при дноуглублении от объема перемещаемого грунта

Fig.1. Dependence of absolute (a) and relative (b) costs associated with dredging-related damage to aquatic bioresources on the volume of dredged soil

Рис. 2. Зависимость абсолютных (a) и относительных (b) эколого-экономических издержек дноуглубления от объема перемещаемого грунта

Fig. 2. Dependence of absolute (a) and relative (b) environmental and economic costs associated with dredging on the volume of dredged soil

Заключение

Описанные в статье закономерности позволяют ориентировочно прогнозировать математическое ожидание экологоэкономического ущерба от гидростроительства уже на предпроектной стадии, по самым основным его характеристикам — общему объему грунтов, перемещаемых при дноуглублении.

Анализ баз данных санкт-петербургской эколого-проектной компании «Эко-Экспресс-Сервис» по гидротехническим работам и прибрежным экосистемам акваторий морей Российской Федерации позволил выявить следующие закономерности. Общие эколого-экономические издержки для всех морей РФ находятся в прямой зависимости от общего объема перемещенного грунта. Эти зависимости хорошо описываются уравнениями степенной функции. Однако относительные эколого-экономические издержки дноуглубления демонстрируют очень слабо выраженную обратную зависимость от общего объема перемещаемого грунта. При этом во всем изученном диапазоне объемов перемещаемого грунта эколого-экономические издержки при дноуглублении на морях в районе Крайнего Севера и Арктической зоны в 1,6 раза достоверно выше, чем на прочих морях РФ.

Выявленные закономерности могут быть использованы при выполнении морского пространственного планирования для акваторий Арктики и Севера. Разработка и апробация системы количественных аналитических методов позволяет решать задачи не только экологической оценки проектируемых гидротехнических сооружений, но и оптимального распределения различных видов морепользования в пространстве и времени.

Список литературы

1. Douvere F., Ehler C. The Need for a Common Vocabulary for Marine Spatial Planning in Ecosystem-based Marine Management. Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCO, ENCORA Network, France; 2007.

2. Fourth Conference of Ministers for Spatial Planning and Development. Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010. From vision to Action. Stockholm; 1996.

3. План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. Заседание министров ХЕЛКОМ, Краков, Польша, 15 ноября 2007 г. [интернет]. Режим доступа: https://textarchive.ru/c2848741-pall.html

4. Commission of the European Communities. Roadmap for Maritime Spatial Planning: Achieving Common Principles in the EU. Brussels, 25.11.2008 [internet]. Available at: http://www.partiseapate.eu/wp-content/uploads/2012/11/com2008_0791en01.pdf

5. Commission of the European Communities. Action Plan. Accompanying the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and Social committee and the Committee of the regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region. Brussels, 10.6.2009. Revised Action Plan 15.2.2021. [internet]. Available at: https://www.eusbsr.eu/attachments/article/590824/Action%20Plan%202021.PDF

6. VASAB Committee on Spatial Development. VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region [internet]. VASAB Secretariat; 2010. Available at: https://vasab.org/wp-content/uploads/2018/06/vasab_ltp_final.pdf

7. Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial planning [internet]. Available at: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj

8. Лохов А.С., Губайдуллин М.Г., Коробов В.Б., Тутыгин А.Г. Географо-экологическое районирование трассы нефтепровода по степени опасности воздействия на окружающую среду при аварийных разливах нефти в Арктике. Теоретическая и прикладная экология. 2020;(4):43–48. https://doi.org/10.25750/1995-4301-2020-4-043-048

9. Gogoberidze G., Rumiantceva E., Danilov A., Zhigulsky V., Zhigulskaya D., Shuisky V., Maksimova E. Analysis of scientific researches in Russian Arctic. In: 2018 IEEE/OES Baltic International Symposium (BALTIC), Klaipėda, Lithuania, 2018, p. 1–8. https://doi.org/10.1109/baltic.2018.8634843

10. Zhigulsky V., Gogoberidze G., Rumiantceva E., Shilin M., Bobylev N. Evaluation of environmental effects of dredging in the Sabetta seaport (Kara sea) for regional bioresources management. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. 2020;20(5.1):315–322. https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.1/s20.040

11. Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31 июля 2022 г. N 512 [интернет]. Режимдоступа: https://docs.cntd.ru/document/351339890

12. Об утверждении Стратегии развития морской деятельности в Российской Федерации до 2030 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 1930-р [интернет]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72573254/

13. Rumiantceva E., Gogoberidze G. Risk assessment of anthropogenic impact in the model of marine spatial planning at the district governance level. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Bulgaria. 2019;19(5.1):663–668. https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.1/S20.082

14. Zhigulsky V., Rumiantceva E., Shuisky V., Chebykina E., Gogoberidze G. Environmental and economic costs of marine dredging in Russia’s high north and the Arctic region. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. 2020;(5.2):219–226. https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.2/s21.026

15. Zhigulsky V., Rumiantceva E., Shuisky V., Chebykina E., Gogoberidze G. Comparative multi-criteria assessment of alternative options for locating industrial facilities in the arctic region and continental shelf. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. 2020;20(5.1):175–182. https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.1/s20.022

16. Zhigulsky V., Shuisky V., Maksimova E., Bylina T., Solovey N., Maksimova T. Previous experience and prospects of using certain quantitative methods for the environmental assessment of hydraulic engineering constructions during the design process. In: Managing risks to coastal regions and communities in a changing world. Academus Publishing; 2016, p. 1-1. https://doi.org/10.31519/conferencearticle_5b1b9428400b88.10954372

17. Zhigulsky V., Gogoberidze G., Zhigulskaya D., Shuisky V., Maksimova E. Some aspects of quantitative assessments and management of hydraulic works impact on marine and coastal ecosystems. In: 7th IEEE/OES International Symposium (BALTIC), Klaipėda, Lithuania, 2018, p. 1–9. https://doi.org/10.1109/BALTIC.2018.8634865

18. Жигульский В., Жигульская Д., Шуйский В., Максимова Е. Предпроектная сравнительная экологическая оценка альтернативных вариантов размещения производственного объекта. Экология и промышленность России. 2019;23(4):41–45. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2019-4-41-45

19. Shilin M., Chusov A., Zhigulsky V., Ershova A., Abramov V., Bagrova T., Popov N. Environmental safety of the Nord Stream 2 Marine gas pipeline (Russian section). In: 7th IEEE/ OES International Symposium (BALTIC), Klaipėda, Lithuania, 2018, p. 1–8. https://doi.org/10.1109/BALTIC.2018.8634858

20. Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам: Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. № 167 [интернет]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74543552/

Об авторах

В. А. ЖигульскийРоссия

Санкт-Петербург

В. Ф. Шуйский

Россия

Санкт-Петербург

Е. Ю. Чебыкина

Россия

Санкт-Петербург

Рецензия

Для цитирования:

Жигульский В.А., Шуйский В.Ф., Чебыкина Е.Ю. Количественные методы морского пространственного планирования (экологический аспект) в условиях Крайнего Севера и Арктики. Арктика и инновации. 2023;1(1):32-40. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-32-40

For citation:

Zhigulsky V.A., Shuisky V.F., Chebykina E.Yu. Quantitative methods of marine spatial planning (environmental aspect) in the Far North and the Arctic zone. Arctic and Innovations. 2023;1(1):32-40. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-32-40