Перейти к:

Ландшафтно-биономический подход к районированию экорегионов северных морей на примере Японского моря

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-3-79-89

Аннотация

Биогеографическое районирование океана традиционно являлось биотическим, опирающимся на выявление неповторимых флористических и фаунистических комплексов путем анализа распространения таксонов: семейств, родов и видов. В начале 2000-х годов американскими океанологами Спалдингом и др. были разработаны новые принципы районирования Мирового океана на основе комплекса природных условий. Авторы выделили 12 царств, 62 провинции и 232 экорегиона, или морских бассейнов. Экорегионы — это наименьшие единицы районирования Мирового океана с относительно однородной биотой. В них отмечается своеобразие геоморфологических и гидрологических условий, которые определяют особенности состава и структуры морских экосистем. Экорегионы представляют отдельные морские бассейны. Для оценки биоразнообразия, продуктивности и экологического состояния морей необходимо детальное районирование морских экорегионов. В статье излагаются основы ландшафтно-биономического районирования бореальных и суббореальных морей на примере Японского моря.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ракитин Т.Д., Петров К.М. Ландшафтно-биономический подход к районированию экорегионов северных морей на примере Японского моря. Арктика и инновации. 2025;3(3):79-89. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-3-79-89

For citation:

Rakitin T.D., Petrov K.M. Landscape-bionomic approach to ecoregion zoning of northern seas on the example of the Sea of Japan. Arctic and Innovations. 2025;3(3):79-89. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-3-79-89

Введение

Ландшафтно-биономическое районирование береговой зоны и шельфа нацелено на изучение экосистем в морских бассейнах. В 2000-х г. сотрудники Американского института биологических наук Спалдинг и др. [1] создали теоретическую модель полномасштабного районирования морей или экорегионов, которые являются наименьшими единицами районирования. Объектом районирования в статье предложено Японское море, которое вошло в глобальную модель (рис. 1).

Рис. 1. Экорегионы Холодно-Умеренной Западно-Пацифической провинции Умеренного Северо-Пацифического царства, 49 — Японское море

Источник: Спалдинг М.Д. и др. Морские экорегионы мира: биорегионализация берегов и районов шельфа [1].

Fig. 1. Ecoregions of Cold-Moderate West-Pacific province of Moderate North-Pacific kingdom, 49 — the Sea of Japan

Source: Spalding M.D. et al. Marine Ecoregions of the World: A Bioregionalization of Coastal and Shelf Areas [1].

На рисунке 1 видно, что экорегион Японское море располагается в Холодно-Умеренной Западно-Пацифической провинции в Умеренном Северо-Пацифическом царстве. Здесь море занимает региональный уровень так же, как и местная экосистема.

В принципах теории ландшафтно-биономического районирования, предложенных К.М. Петровым, учитываются морфоструктурные формы рельефа и экологические условия акватории в пределах береговой зоны. В данной теории раскрываются три направления изменения природных условий: вертикальной, зональной и азональной [2][3].

Вертикальная поясность. Шельф разделяется на 3 пояса: верхний (внутренний шельф), средний и нижний (внешний шельф). Объектом наших исследований является внутренний шельф –– береговая зона (БЗ) моря. Она подвержена волновому воздействию, изменяются сезонная ритмика температуры и освещенность. В БЗ выделяются литораль и сублитораль, которые подразделяются на этажи и ступени. С глубиной изменяются характер рельефа и грунтов, качественный состав биотопов и донных биоценозов.

Географическая зональность определяет температурный режим вод и в целом влияет на климатические условия местной экосистемы. Например, в северном полушарии в умеренном поясе выделяются бореальная и неморальная зоны с биологически активными температурами зимой 0–5 и 5–10 °С [4].

Азональность формирует рельеф берегов и внутреннего шельфа, где важную роль играют как волновые процессы [5], так и современные и новейшие дифференцированные тектонические движения [6][7]. Внутренняя геодинамика создает форму морских бассейнов, рельеф побережья, контур береговой линии и приглубость подводного берегового склона [8][9]. На месте растущих морфоструктур различают продольные и поперечные берега: у продольных берегов оси складок идут вдоль береговой линии; у поперечных — оси складок располагаются по нормали к берегу. С продольными берегами связано формирование берегового обрыва или клифа, абразионного подводного берегового склона, приглубость берега и узкий шельф. У берегов поперечного типа оси растущих складок продолжаются в море, и они образуют систему мысов, островов, заливов и широкий шельф. На береговом склоне может выступать абразионно-аккумулятивная терраса, проходят многочисленные рифы и банки. В депрессионных участках накапливается мощная толща четвертичных отложений, формируются прибрежные и подводные аккумулятивные равнины. С тектоникой формируются два основных типа биотопа и донные биоценозы: на поднятиях формируются каменистые грунты и биоценозы-обрастатели; в тектонических депрессиях — аккумулятивные песчано-илистые равнины, на которых доминируют гидробионты морских трав и закапывающиеся в грунт беспозвоночные животные [2].

Таким образом, актуальным является использование принципов ландшафтно-биономического районирования с целью определения комплекса экологических условий и качественного состава донных биоценозов в береговой зоне и на шельфе, где основной структурной единицей выступает морской ландшафт. Для этой цели проведено районирование береговой зоны в северо-западной части Японского моря.

Ландшафтно-биономическое районирование северо-западной части Японского моря

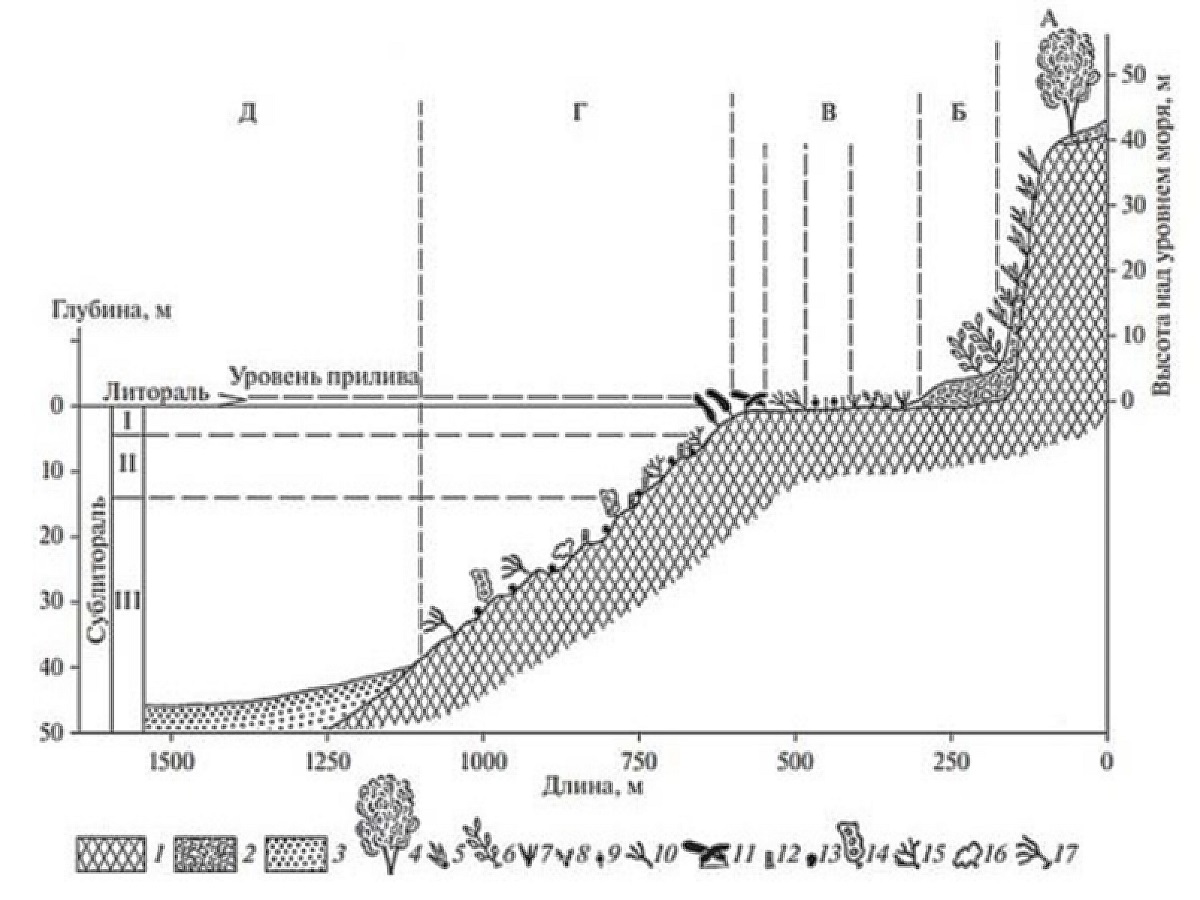

Вертикальная поясность внутреннего шельфа четко выражена у высоких продольных берегов Сихотэ-Алиня и у о. Сахалин (рис. 2).

Рис. 2. Вертикальное подразделение подводного склона. Выделяются зоны литораль и сублитораль. Сублитораль подразделяется, в свою очередь, на этажи (верхний, средний, нижний) и ступени.

Элементы рельефа: отмерший клиф (А), аккумулятивная терраса (Б), литораль (каменистая осушка) (В), сублитораль: пояс скал (Г), песчаная отсыпь (Д). Подразделения сублиторали: верхний этаж (I), средний этаж (II), нижний этаж (III).

Грунты и характерные виды: пояс скал, каменистый грунт (1), щебень (2), песчаная отсыпь (3); характерные виды: каменная береза (4) (Betula ermanii), курильский бамбук (5) (Sasa kurilensis), сахалинская гречиха (6) (Polygonum sachalinense); на литорали и каменистом склоне характерные виды последовательно сменяют друг друга в сторону моря от Zostera marina (7), Sargassum miyabei (8), Sphaerotrichia divaricata (9), Phyllospadix iwatensis (10) к Laminaria japonica (11) на каменистых грядах; на первом этаже сублиторали доминирует ламинария, во втором характерны Agarum cribrosum (14), Tichocarpus crinitus (15), Bossiella cretacea (12), корковые известковые красные водоросли (13), в третьем — Dichloria viridis (17), Turnerella mertensiana (16)

Источник: Петров К.М., Поздеев В.Б. Подводные ландшафты и фитобентос у берегов Южного Сахалина [10].

Fig. 2. Vertical subdivision of the underwater slope. The litoral and sublitoral zones are distinguished. The sublitoral is further subdivided into floors (upper, middle, lower) and steps.

Relief elements: death cliff (A), accumulate terrace (B), littoral (rock water drawing) (С), sublittoral: rocks belt (G), sand hillside waste (D). Sublittoral subunits: upper floor (I), average floor (II), low floor (III)

Grounds and character species: rocks belt, rocky ground (1), break stones (2), sand water drawing (3); character species: stone birch (4) (Betula ermanii), kuril bamboo (5) (Sasa kurilensis), Sakhalin beech-wheat (6) (Polygonum sachalinense); character species are homeopathically changed each other at littoral and stone grounds in front the sea from Zostera marina (7), Sargassum miyabei (8), Sphaerotrichia divaricata (9), Phyllospadix iwatensis (10) к Laminaria japonica (11) at stone rows; laminaria predominates at the first floor of sublittoral, at the second character: Agarum cribrosum (14), Tichocarpus crinitus (15), Bossiella cretacea (12), crustaceous calcareous red algae (13), at the third — Dichloria viridis (17), Turnerella mertensiana (16)

Source: Petrov K.M., Pozdeev V.B. Underwater Landscapes and Phytobenthos off the Coast of Southern Sakhalin [10].

Географическая зональность

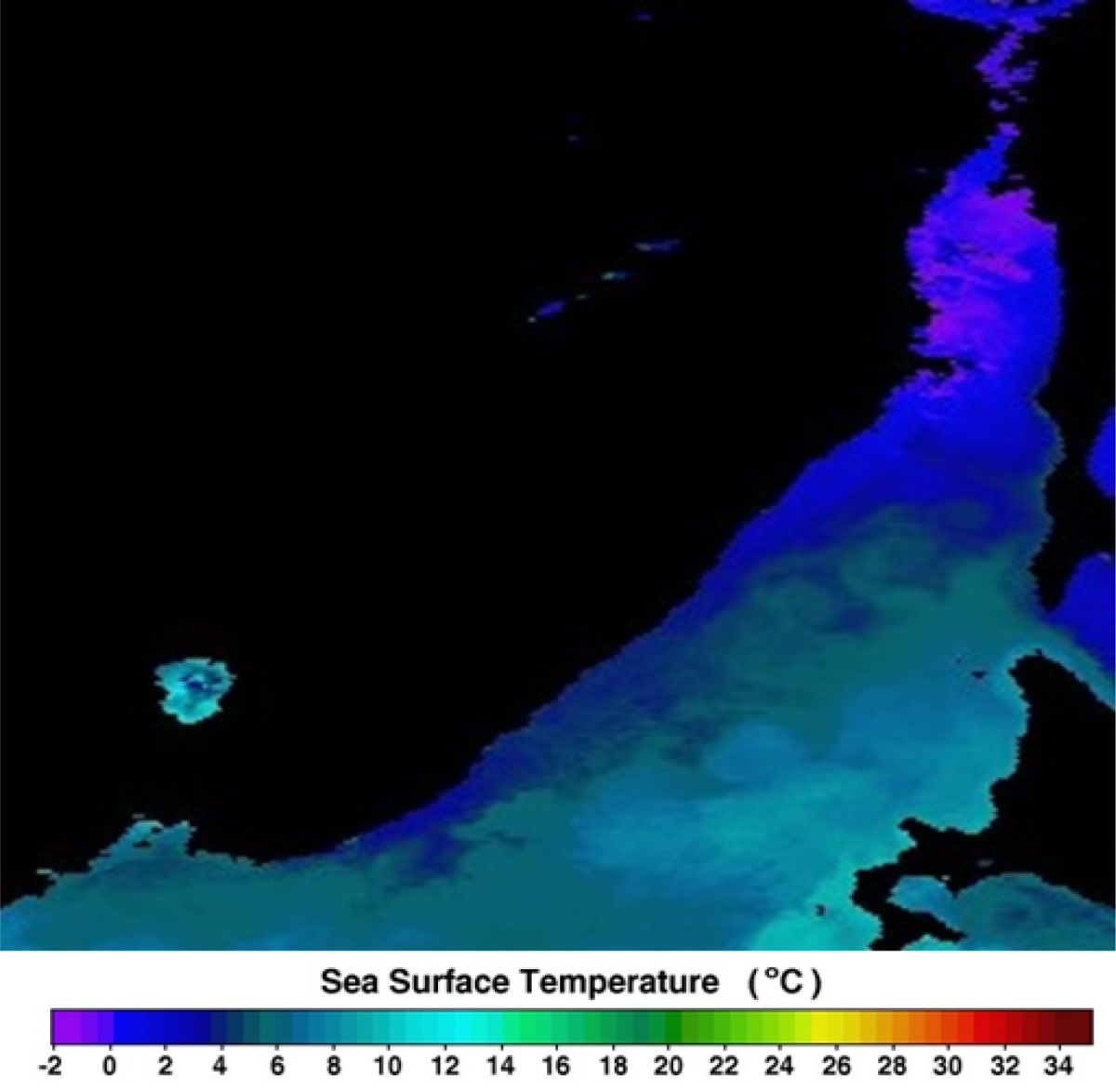

Берега северо-западной части Японского моря омываются холодными Западно-Приморским и Сахалинским течениями, зимой море замерзает. Эта часть моря относится к бореальной зоне. Ее индикатором служат заросли фукусовых водорослей на литорали. Южная часть моря (береговая зона Южного Сахалина), омываемая теплым Цусимским течением, принадлежит к неморальной зоне (рис. 3). Ее индикатором служат кораллиновые тротуары и заросли саргассовых водорослей на литорали.

Рис. 3. Зональное подразделение северо-западной части Японского моря по градиенту температур. Синий и темно-бирюзовый спектр — бореальная зона, бирюзовый и светло-бирюзовый — неморальная зона. Снимок ТПВспут (°С), полученный датчиком MODIS с полярно-орбитального спутника «Aqua», NASA, апрель 2022 г.

Источник: официальный сайт NASA. OceanColorWEB Data: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/aqua/ [11].

Fig. 3. Zonal subdivision of the north-western part of the Sea of Japan by temperature gradient. The blue and dark turquoise spectrum is the boreal zone, turquoise and light turquoise is the nemoral zone. Satellite image (°C) obtained by the MODIS sensor from the polar orbiting satellite “Aqua”, NASA, April 2022

Source: Official NASA website. OceanColorWEB Data: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/aqua/ [11].

Ландшафтно-биономическое районирование на морфоструктурной основе

В северо-западной части Японского моря проходят горные системы Сихотэ-Алинь на материке и Западно-Сахалинская на о. Сахалин. Соответственно на схеме морфоструктурного районирования выделяются горные области Сихотэ-Алиня и Сахалина, а также низменная аккумулятивная область в северной части Татарского пролива (рис. 4). Основные особенности строения Сахалинской области определяются неотектоническим развитием Западно-Сахалинских гор. Здесь шельф узкий, берега высокие, ограниченные клифом. В области выделяются три района.

Рис. 4. Ландшафтно-биономические районирование береговой зоны в северо-западной части Японского моря. Карта масштаба 1:12 500 000

I. Сихотэ-Алиньская область, районы: 1.1. Южно-Приморский и 1.2. Центрально-Приморский; II. Островная Сахалинская область, районы: 2.1. Северный, 2.2. Перешеек Поясок, 2.3. Южный; III. Область северной части Татарского пролива

Источник: Составлено автором. Программное обеспечение ArcGIS [12].

Fig. 4. Landscape-bionomic zoning of the coastal zone in the north-western part of the Sea of Japan. The map of scale 1:12500000

I. The Sikhote-Alin area, regions: 1.1. South-Primorsky and 1.2. Central-Primorsky; II. Sakhalin Island realm, areas: 2.1. North, 2.2. The Vent Cycle, 2.3. South; III. The Tatar Strait northern realm

Source: Prepared by the authors using the ArcGIS software [12].

|

|

|

Участки поднятия земной коры (а — интенсивного, б — замедленного) | Участки опускания земной коры (а — аккумулятивные берега с широким песчаным пляжем, б — подводно-береговой склон аккумулятивного типа) | Абразионные участки (а – с активным клифом (черный цвет), б – с мертвым клифом (белый цвет)) |

Allotments of elevating of the earth crust (а — intensive, б — slow) | Allotments of downfolding of earth crust downfold (а —accumulative coasts with wide sand beach, б — undersea coastal slope accumulative type) | Abrasion coasts (а — active cliff, б — death cliff) |

Раскроем и сравним более подробно первую и третью области исследуемой части моря.

В Южно-Приморском районе берега поперечного типа, здесь оси горных хребтов проходят по нормали к берегу. Для Южно-Приморского района характерна система мысов и островов, разделяющих мелководные заливы Амурский и Уссурийский (рис. 5).

Рис. 5. Карта Южно-Приморского района Сихотэ-Алиньской области

Источник: География. Карта Южного Приморья: https://geographyofrussia.com/karta-yuzhnoe-primore/ [13]

Fig. 5. Map of the South-Primorsky region of the Sikhothe-Alin area

Source: Geography. Southern Primorye map: https://geographyofrussia.com/karta-yuzhnoe-primore/ [13]

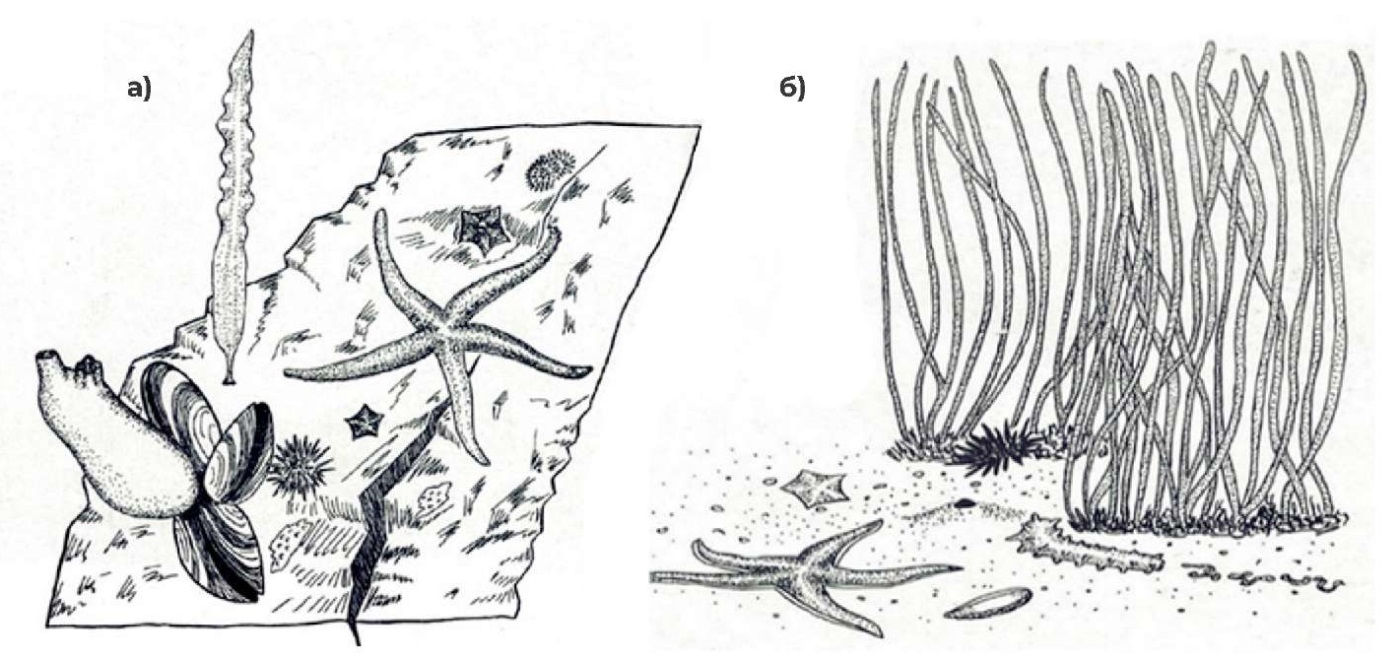

В заливе Петра Великого представлен особый ландшафт с определенным набором подводных угодий (рис. 6).

Рис. 6. Подводные угодья залива Петра Великого: а) угодье каменистых грунтов и б) угодье песчаных грунтов

Источник: Арзамасцев И.С., Преображенский Б.В. Атлас подводных ландшафтов Японского моря [14]

Fig. 6. Undersea lands of the Peter the Great Gulf: a) the land of stone grounds and б) the land of sandy grounds

Source: Arzamastsev I.S., Preobrazhensky B.V. Atlas of Underwater Landscapes of the Sea of Japan [14]

Биоценоз каменистых грунтов представлен зарослями ламинарией с участием беспозвоночных: мидий, губок, серпулид, морских звезд и ежей. Пояс скал окаймлен угодьем песчаных грунтов. Для него характерны заросли морской травы — зостеры. В песок закапываются черви — пескожилы. На дне лежат двустворчатые моллюски — гребешки, ползают трепанги и морские ежи.

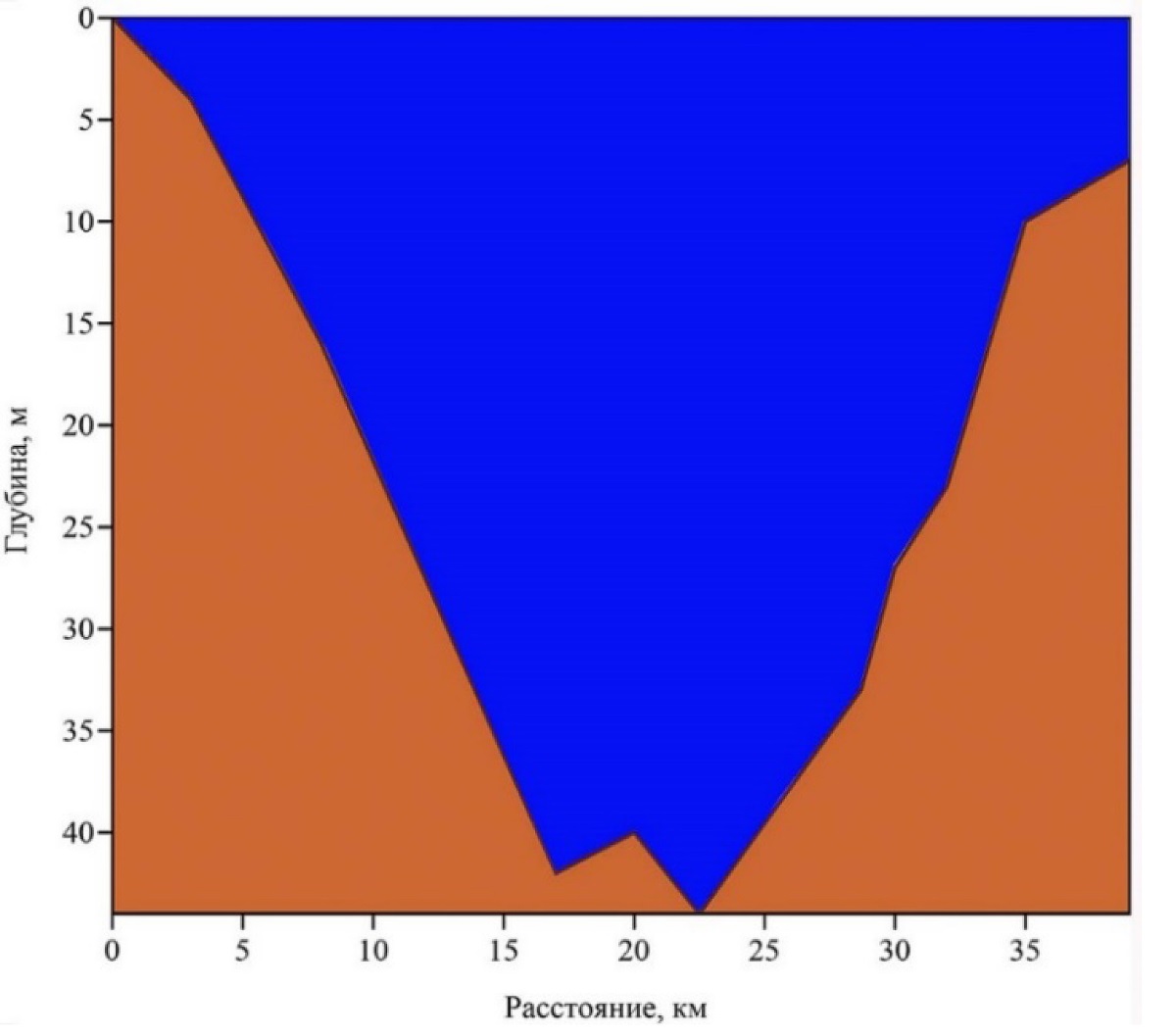

Центрально-Приморский район. Здесь берега продольного типа, высокие, денудационно-абразионные, с активным клифом, как видно на рисунке 7, шельф узкий — до 27 км (рис. 8).

Рис. 7. Высокий берег с активным клифом в Центральном районе Сихотэ-Алинской области. Фотоснимок мыса Четырех скал

Источник: «Strannik», клуб путешественников. Приморский край: https://clubstrannik.ru/primore/primorye/#day-22 [15]

Fig. 7. High coast with active cliff in the Central-Primorsky region of the Sikhote-Alin area. Photo of Four rocks headland

Source: “Strannik”, travelers club. Primorsky Krai: https://clubstrannik.ru/primore/primorye/#day-22 [15]

Рис. 8. Батиметрический профиль шельфа в Центральном районе Сихотэ-Алиньской области

Источник: составлено автором. По данным морской навигационной карты

Fig. 8. Bathymetric profile of the shelf in the Central region of Sikhote-Alin area

Source: Prepared by the authors based on a marine navigation chart

На каменистых грунтах развит своеобразный биоценоз обрастателей и подвижных форм (рис. 9).

Рис. 9. Биоценоз каменистых грунтов с обрастателями и бродячими формами

а) 1 — водоросль ундария перистая (Undaria pinnatifida), 2 — черный морской еж (Mesocentrotus nudus), 3 — гребешковая патирия (Patiria pectinifera), 4 — серый морской еж (Strongylocentrotus intermedius), 5 — мидия Грея (Crenomytilus grayanus), 6 — губка (Metridium senile fimbriatum), 7 — амурская морская звезда (Asterias amurensis); б) 1 — рыбы-маслюки, 2 — асцидия бугорчатая (Halocynthia roretzi), 3 — асцидия пурпурная (Halocynthia aurantium), 4 — тихоокеанская устрица (Rassostrea gigas), 5 — песчаный краб-плавунец (Liocarcinus holsatus), 6 — морская звезда (Ligia cinerascens), 7 — дальневосточный трепанг (Apostichopus japonicus), 8 — панцирный моллюск хитон

Источник: Хлудова О.Ф. За голубым порогом [16]

Fig. 9. Grouping of stone grounds: free-ranging forms and foulering organisms

a) 1 — pinnate undaria algae (Undaria pinnatifida), 2 — black marine echinus (Mesocentrotus nudus), 3 — crested patiria (Patiria pectinifera), 4 — Grey marine echinus (Strongylocentrotus intermedius), Grey’s mussel (Crenomytilus grayanus), 6 — sponge (Metridium senile fimbriatum), 7 — amur starfish (Asterias amurensis); б) 1 — butterfish, 2 — bumpy squirt «marine pineapple» (Halocynthia roretzi), 3 — purple squirt (Halocynthia aurantium), 4 — pacific oyster (Rassostrea gigas), песчаный краб-плавунец (Liocarcinus holsatus), 5 — swimming crab (Liocarcinus holsatus), 6 — starfish (Ligia cinerascens), 7 — far eastern marine cucumber (Apostichopus japonicus), 8 — testaceans mollusk (Mollusca)

Source: Khludova O.F. Beyond the blue threshold [16]

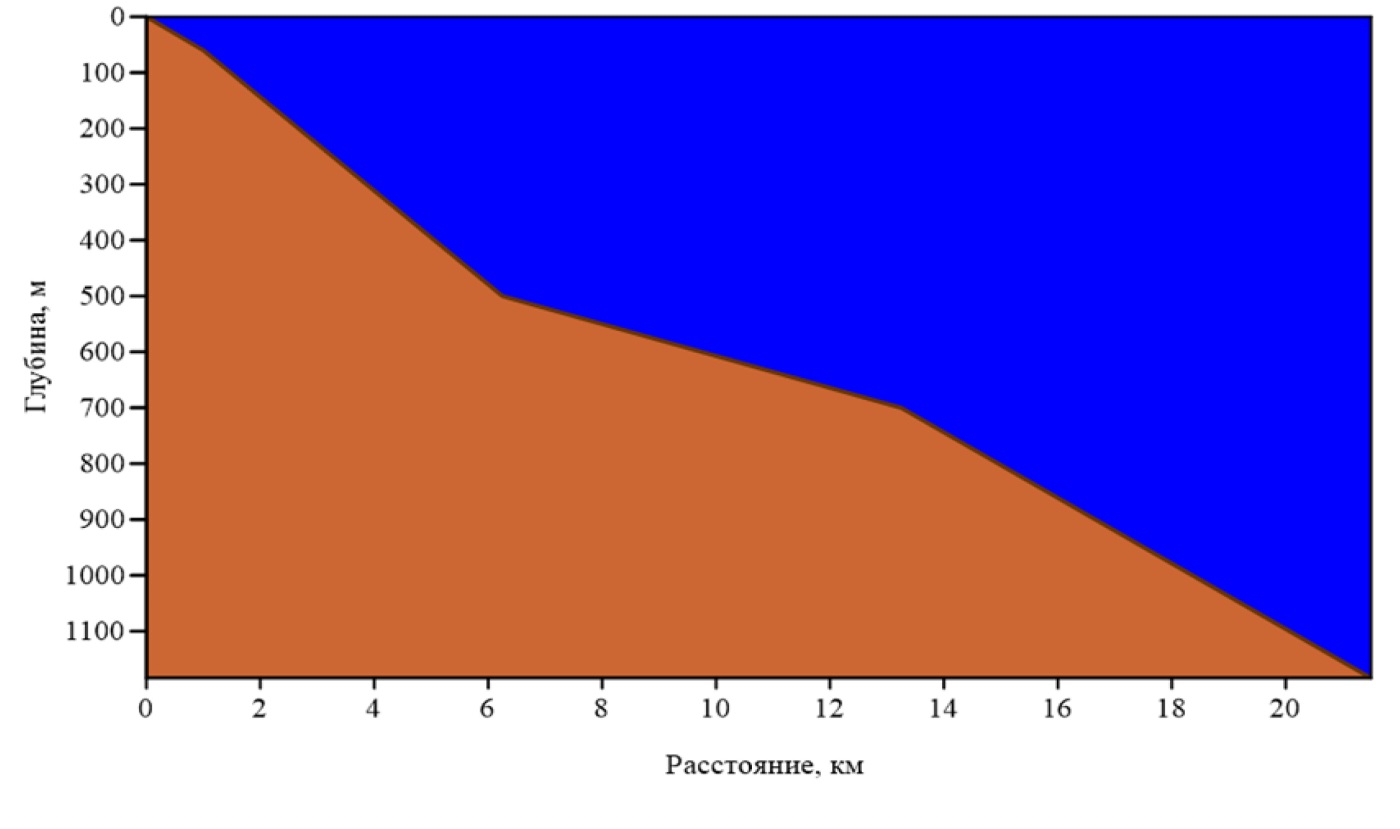

На севере выделяется область северной части Татарского пролива, в который впадает р. Амур. Пролив представляет собой тектонический прогиб (рис. 10), сложенный из толщи песчано-илистых грунтов, берега низменные аккумулятивные. К песчано-илистым грунтам приурочены заросли морских трав [17].

Рис. 10. Батиметрический профиль дна Северной части Татарского пролива

Источник: Составлено автором по данным морской навигационной карты

Fig. 10. Bathymetric profile of the bottom of the Northern part of the Strait of Tartary

Source: Prepared by the authors based on a marine navigation chart

Заключение

Статья раскрывает новый современный подход к описанию природных условий в береговой зоне моря, основанный на теории ландшафтно-биономического районирования профессора К.М. Петрова. Теоретические принципы базируются на трехсистемных единицах: вертикальной, зональной и азональной. В качестве примера была районирована северо-западная часть Японского моря, разделенная на 3 области (района): 1.1. Южно-Приморский и 1.2. Центрально-Приморский районы Сихотэ-Алиньской области; 2.1. Северный, 2.2. Перешеек Поясок и 2.3. Южный районы Сахалинской области и область северной части Татарского пролива.

Каждый район отличается комплексом экологических условий, где фундаментальной единицей подводного рельефа являются морфоструктуры, которые контролируются новейшими современными геотектоническими движениями. Ландшафт подразделяется на 2 типа: продольный и поперечный. Материковая Сихотэ-Алиньская горная цепь образует два образа морских берегов: в Южно-Приморском районе берег поперечного типа интенсивно опускается, шельф широкий, а в Центрально-Приморском он медленно поднимается, берега продольные, шельф узкий. На о. Сахалин тянутся хребты Западно-Сахалинских гор, и на основе их выделены 3 ландшафтно-биономических района: в Северном и Южном продольные берега медленно поднимаются и шельф узкий, в то время как район Перешейка Пояска обладает поперечным типом берега с широким шельфом. Область северной части Татарского пролива представляет аккумулятивную равнину на месте новейшего прогиба с обширным лиманом на мелководьях р. Амур.

Представленный перспективный метод позволяет учитывать и оценивать региональные природные особенности береговой зоны моря, данные для которого отбираются с тематических карт и космических снимков. Современный инновационный способ обеспечивается программными обеспечениями SeaDAS, Surfer и ArcGIS, переводящими исходные форматы изображений в другие и строящими цифровые считываемые карты для визуального и статистического анализа.

Вклад авторов

Ракитин Тихон Дмитриевич — существенный вклад в написание и дизайн статьи, а также продвижение и разработка новой концепции.

Петров Кирилл Михайлович — доработка и редактирование статьи с целью повышения её научной значимости.

Author contribution statement

Tikhon D. Rakitin — significant contribution to the research concept and design, development of a new research concept

Kirill M. Petrov — revision of the manuscript with introduction of valuable scientific content.

Список литературы

1. Spalding M.D., Allen G., Fox H., Davidson N.C. Marine ecoregions of the World: a bioregionalization of coast and shelf areas. BioSci. 2007;57(2):573–583. https://doi.org/10.1641/b570707

2. Петров К.М. Морская экология: экосистемы и подводные ландшафты. Москва: Ай Пи Ар Медиа; 2023.

3. Петров К.М. Биогеография океана: теория и практика региональных исследований. Москва: Ай Пи Ар Медиа; 2024.

4. Зенкевич Л.А. Биология морей СССР. Москва: АН СССР; 1962.

5. Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов. Москва: Наука; 1960.

6. Шульц С.С. Тектоника земной коры: на основе анализа новейших движений. Ленинград: Недра, Ленингр. отд-ние; 1979.

7. Николаев Н.И. Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории СССР. Москва: Госгеологтехиздат; 1962.

8. Xu Z.H. A present-day tectonic stress map for Eastern Asia region. Acta Seismologica Sinica. 2001;(14):524–533. https://doi.org/10.1007/BF02718059

9. Li S., Ding W., Guo X., Liu L. Pacific-Asian Tectonics: Preface. Earth-Science Reviews. 2022;226:103946. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.103946

10. Петров К.М., Поздеев В.Б. Подводные ландшафты и фитобентос у берегов Южного Сахалина. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та; 1992.

11. NASA. OceanColorWEB Data [internet]. Available at: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/aqua/ (accessed 16 February 2024).

12. ArcGISPro. Режим доступа: https://www.esri-cis.com/ru-ru/arcgis/products/arcgis-pro/overview

13. Карта Южного Приморья. География. [интернет]. Режим доступа: https://geographyofrussia.com/karta-yuzhnoe-primore/ (дата обращения: 22.11.2023).

14. Приморская кругосветка. Strannik клуб путешественников [интернет]. Режим доступа: https://clubstrannik.ru/primore/primorye/#day-22 (дата обращения: 13.01.2024).

15. Арзамасцев И.С., Преображенский Б.В. Атлас подводных ландшафтов Японского моря. Москва: Наука; 1990.

16. Хлудова О.Ф. За голубым порогом. Москва: Географгиз; 1963.

17. Дуленин А.А. Оптимальные условия выделения доминантов подводной растительности на примере северо-западной части Татарского пролива. Известия ТИНРО. 2020;200(3):767–788. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2020-200-767-788

Об авторах

Т. Д. РакитинРоссия

Ракитин Тихон Дмитриевич — аспирант 3-го курса кафедры прикладной экологии, биологический факультет, Институт наук о Земле

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9

AuthorID: 1244900

Web of Science ResearcherID: GZN-0995-2022

тел.: +7 (921) 171-61-13

К. М. Петров

Россия

Петров Кирилл Михайлович — доктор географических наук, профессор кафедры биогеографии и охраны природы, Институт наук о Земле

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9

AuthorID: 59481

тел.: +7 (931) 306-15-27

Рецензия

Для цитирования:

Ракитин Т.Д., Петров К.М. Ландшафтно-биономический подход к районированию экорегионов северных морей на примере Японского моря. Арктика и инновации. 2025;3(3):79-89. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-3-79-89

For citation:

Rakitin T.D., Petrov K.M. Landscape-bionomic approach to ecoregion zoning of northern seas on the example of the Sea of Japan. Arctic and Innovations. 2025;3(3):79-89. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-3-79-89