Перейти к:

Возможно ли существование реликтового примата в условиях Крайнего Севера?

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-88-105

Аннотация

Статья анализирует и систематизирует сообщения местных жителей, путешественников, исследователей Русского Севера, а также легенды и фольклорные сказания о существовании в этих местах человекоподобного существа. Информация оценивается с позиций фольклористики и теории свидетельских показаний. В полной мере исключить достоверность этих сведений нельзя. Они перекликаются с находками в Якутии следов деятельности доисторического человека. Учитывая низкую антропогенную нагрузку и относительно малую изученность этих мест, полностью опровергать возможность существования животных, мало известных науке, нельзя. Оценена теоретическая возможность существования на Севере и в других регионах планеты высокоразвитого примата, мало доступного для изучения традиционными методами зоологии.

Для цитирования:

Сапунов В.Б. Возможно ли существование реликтового примата в условиях Крайнего Севера? Арктика и инновации. 2024;2(4):88-105. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-88-105

For citation:

Sapunov V.В. Is the existence of a relict primate in the Far North possible? Arctic and Innovations. 2024;2(4):88-105. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-88-105

Введение

Несмотря на впечатляющие успехи современной биологии и полевой экологии, животный мир нашей планеты изучен неполно. Каждый год открывают и описывают тысячи новых видов. В основном это мелкие беспозвоночные, однако открывают и крупных животных. Так, в 2004 г. индонезийские ученые описали новый вид орангутана [1]. Обнаруживают ископаемые остатки неизвестных прежде видов людей, населявших нашу планету в недалеком по геологическим меркам прошлом. В последние годы был описан человек флоресский (Homo florensiensis), живший несколько тысяч лет назад и, возможно, доживший до исторических времен [2][3]. В этой связи приобретает большой интерес сообщения о встрече с человекоподобном существом исследователей В. Пушкарева [4], О. Шарова [5][6], легенды, собранные на Крайнем Севере путешественником и писателем Ф. Конюховым [7], рассказы эскимосов о подобных встречах, записанные писателем Ф. Моуэтом [8]. Район Крайнего Севера и Заполярья интересен в плане возможного существования редких и малоизвестных видов. Хотя биологическая продуктивность и лесистость здесь невысока по сравнению с более южными широтами, тем не менее тут обитает большое количество видов крупных млекопитающих, адаптированных к местным условиям, и не все эти виды достаточно изучены. Низкая антропогенная нагрузка позволяет существовать редким и проблематичным видам. В настоящей статье оценивается возможность существования человекоподобного примата на Крайнем Севере с сопоставлением такой возможности для других мест планеты.

Свидетельства из Арктической зоны

Район Крайнего Севера, примыкающий к Ледовитому океану, относительно мало населен. Это естественно, поскольку условия для жизни там тяжелые. Тем не менее там постоянно обитают народы, приспособившиеся к суровому климату, — чукчи, якуты, эскимосы и др. Как и все народы Земли, они наблюдали за природой, оформляли наблюдения в виде фольклора, легенд, преданий — сначала в устной форме, потом письменной. Вот что пишет известный путешественник и писатель Федор Конюхов, проделавший путь вдоль Северного морского пути [7]: «Местные жители рассказывали о “снежном человеке тундры”. По описанию, он достигает двух метров. Уже не раз люди пытались вступить с ним в контакт. Но каждый раз такая затея заканчивалась трагически. Среди ненцев, хантов, селькупов ходит поверье, что загадочное существо живет в двухкилометровых провалах в тундре. Но где они, эти провалы?»

Вот рассказ другого путешественника Олега Шарова, бывшего при жизни другом автора статьи [5][6]: «В 1989 году был я в экспедиции от Ленгидропроекта на реке Амгуэма в Иультинском районе Чукотки, в Магаданской области. В середине июля из поселка Эгвенкинот приехал местный краевед. Он и поведал мне, что в верховьях реки Амгуэмы в 1988 году зимой охотники встретили странное существо, похожее на человека, но только очень большого роста, покрытое светло-серой шерстью. Оно пыталось проникнуть на продовольственный склад, устроенный охотниками. Моя жена Виктория, с которой я работал в экспедиции, стала рассказывать, что слышала какие-то страшные крики из сопок. В конце октября мы с Викой остались одни на метеостанции — наши товарищи уехали в поселок за продуктами. 20 октября я выполнял наблюдения в полутора километрах от метеостанции. Дул сильный ветер с мокрым снегом, видимость была плохая. Я спускался с сопки, выполнив работу, когда впереди, метрах в 20, увидел большую серую шевелящуюся массу. Медведь — мелькнула мысль, но масса медленно выпрямилась, и волосы у меня встали дыбом. Передо мной стояло огромное обезьяноподобное существо с могучими мускулистыми руками, свисающими до колен. Оно посмотрело прямо на меня. Помню сильное чувство ужаса, какую-то беспомощность. Встреча длилась секунд 10–20. За это время я успел хорошо разглядеть существо. Мощное тело его было покрыто светло-серой длинной шерстью. Она сглаживала атлетическое телосложение, но не скрывала физической силы. Рост его (а это, несомненно, была особь мужского пола) составлял около 2-х метров, но так как существо находилось несколько ниже меня по склону сопки и стояло, сильно сутулясь, то оно могло быть и несколько выше. Особенно запомнилось его полностью обволошенное, с глубоко посаженными глазами лицо. Под глазами волосы. Впечатление усов и бороды, которые полностью закрывали ротовое и носовое отверстия, ушей также не было видно. Голова была округлой формы, посажена на мощный торс без всякого намека на шею. Существо резко повернулось, сутулясь, побежало вниз по склону сопки и скрылось в пелене падающего мокрого снега. Тело мое била дрожь, пришлось опуститься на землю, чтобы немного прийти в себя».

О многочисленных случаях наблюдения загадочного человекоподобного существа на Таймыре сообщал безвременно ушедший исследователь О. Пушкарев [4]. Канадский писатель и путешественник Фарли Моуэт [8] приводит легенду эскимосов севера Канады о «пайя», одноногой волосатой великанше, которая приносит несчастье. След ее похож на человеческий. Насчет одноногости мы поговорим ниже.

Можно и нужно относиться к этим свидетельствам со здравым скепсисом. Но при этом необходимо помнить следующее. Фольклор не всегда содержит правду. Свидетель не всегда точно сообщает виденное. Но совсем на пустом месте сюжет не возникает хотя бы потому, что фантазия людей ограничена. Человек может что-то преувеличить, что-то приуменьшить, собрать реальные детали в нереальных сочетаниях. Но придумать то, что в природе не существует, человек не в состоянии. Какая реальность может стоять за этими сообщениями?

Есть ли объяснение?

Возможность существования на Земле в исторические времена и в наши дни наряду с Человеком разумным еще одного вида человека всегда была предметом жарких дискуссий, особенно в популярной печати и в меньшей степени — в научной. Одновременно эта тема всегда была предметом околонаучных и лженаучных спекуляций. Дискуссия приобрела новое звучание в 21-м веке в связи с открытием и изучением ископаемых остатков двух мелких видов человека — флоресского и денисова [9–12]. И тот и другой вымерли относительно недавно и теоретически могли дожить до исторических времен, породив легенды о лилипутах, троллях и т. п. Существует недоказанное предположение, основанное на анализе фольклора аборигенов, что небольшие популяции человека флоресского могли сохраниться в глубинах Австралийского континента доныне [2][3]. Автор данного сообщения в 2019 году побывал в предгорьях Гималаев и записал рассказы местных жителей о существовании в лесах Северного Таиланда маленьких волосатых людей. С рассматриваемым вопросом тесно смыкается проблема так называемого снежного человека. В систему научных знаний она была введена в XVIII веке К. Линнеем, описавшем на основе фольклорных данных вид Homo troglodytes L. (человек пещерный) как реальный объект системы природы. Серьезное изучение этой проблемы всегда осложнялось скепсисом со стороны многих ученых и огульным отрицанием возможности существования этого вида, смешением зоологической проблемы с «аномальными явлениями» и мистикой.

Цель настоящей статьи — систематизировать основные данные относительно возможности существования реликтового представителя семейства гоминид в свете последних исследований, находок и теоретических изысканий, преимущественно в отношении северных районов планеты.

Что такое реальность зоологического вида?

Животный (как и растительный) мир планеты до сих пор описан неполно. Количество описанных видов оценивают в пределах 3–5 миллионов. И это составляет лишь малую часть видового разнообразия, которое может достигать 30 000 000 [13] и даже миллиарда [14–16]. Известные виды в своем большинстве описаны поверхностно, хотя описание нередко удовлетворяет высоким требованиям Международного кодекса зоологической номенклатуры [17]. Непрерывно идет не только описание новых, но и переоценка уже описанных [1]. Многие виды, описанные как разные, в действительности оказываются одним и тем же видом. Другие по мере досконального изучения распадаются на серии. Разумеется, развитие и совершенствование систематики, приводящее к переоценке видов, — неизбежный процесс в науке. Однако не всегда переоценка связана с новыми находками или подключением новых методов исследования. Очень часто она обусловлена отсутствием однозначного определения вида или основ для его признания. Из-за этого возникают споры о реальности многих видов, затягивающиеся порой на столетия. Проблема реальности является ключевой в таком разделе естествознания, как криптозоология, созданная Б. Эвельмансом [18][19]. Ее задача — изучение редких и проблематичных видов, обнаружение живьем видов, считавшихся вымершими, и видов в не свойственной им экологической нише. До настоящего времени криптозоология развивается в отрыве от традиционных направлений зоологии. В результате огромный научный материал почти не используется в процессе развития науки. Это положение необходимо исправить. Попробуем наметить для этого реальные пути.

Гипотезы о втором виде человека

В фольклоре практически любого народа есть упоминания о диких людях, соединяющих в себе признаки человека и зверя. Логика формирования фольклорных образов хорошо известна [20 и др.]. На совсем пустом месте сюжет не возникает. Фольклорный образ может что-то преувеличить, что-то преуменьшить, собрать реальные элементы в нереальных сочетаниях. Очень крупные объекты при этом преувеличиваются в размерах, очень мелкие — еще больше уменьшаются. Легенды о лилипутах могли быть основаны на наблюдениях людей флоресских, доживших до исторических времен [10]. Легенды о великанах тоже могут иметь какое-то основание. Карл Линней счел возможным ввести представление о диком человеке, опираясь только на фольклорные данные. Первая серьезная научная работа, посвященная возможности существования на Земле второго вида человека, была выполнена русским ученым В.А. Хахловым в 1914 г. и опубликована только в 1959 г. [21]. Согласно гипотезе этого ученого, речь шла о реликтовой форме синантропа (по современной терминологии — Homo erectus), сохранившейся в глухих районах Средней Азии до начала ХХ в. Хахлов предложил для него специальный термин Primihomo asiaticus. Термин распространения не получил.

В 1958 г. в СССР работала комиссия Академии наук по вопросу о снежном человеке под руководством известных ученых К.В. Станюковича и С.В. Обручева. Идейным вдохновителем ее был профессор Б.Ф. Поршнев. Согласно его представлениям, речь шла о реликтовой форме неандертальского человека, находящейся в состоянии экологического отталкивания с человеком мыслящим современным [22]. Эта позиция до недавнего времени являлась основной в отечественной науке [23].

В зарубежной литературе более распространена другая точка зрения. Гигантская и малоизученная ископаемая обезьяна гигантопитек (Gigantopithecus) могла в глухих районах Земли дожить до наших дней и дать основу рассказам о диких людях [24]. Но эту позицию трудно считать серьезно аргументированной хотя бы потому, что сам гигантопитек является очень проблематичным ископаемым видом, описанным по ничтожным костным фрагментам. Китайский ученый Чжоу Госинь [25], основываясь на данных о диморфизме диких людей (наличие более крупной и более мелкой форм), предположил, что за рассказами стоят два вида, относящиеся к разным семействам. Первый — гигантопитек, второй — неизвестная крупная обезьяна, относящаяся к семейству Cercopitecidae.

Один из самых авторитетных эволюционистов ХХ в. Э. Майр рассматривал проблему второго вида человека в серии работ. В ранних трудах [26] он однозначно отвергал возможность сосуществования двух видов человека на основе закона Гаузе. В более поздних работах [27] этот закон трактовался им уже как частное правило с множеством исключений (интересно, что в русском переводе монографии Майра глава, где рассматривались собственно проблемы антропогенеза, была опущена).

Таким образом, в целом вопрос о возможности существования на Земле второго вида человека рассматривался многими авторитетными специалистами как вполне правомочный и научный. Однако что может стоять за сообщениями о втором виде, до сих пор не установлено. На сегодня правомочно говорить только о подходе к решению этого вопроса. Эти подходы мы и рассмотрим.

Свидетельские показания

Рассказы, не подкрепленные материальными свидетельствами, в биологии (в отличие от гуманитарных наук) мало котируются. Из-за этого большой объем материала выпадает из рассмотрения. Лишь в последние годы стали формироваться подходы к извлечению истины из свидетельств, даже если они нечетки и противоречивы. Часто с такими задачами сталкиваются криминалисты. Для их нужд математики разработали теорию свидетельских показаний [15][28][29]. До конца она не сформировалась, но определенные положения в ней уже стали общепринятыми и применяемыми в обработке информации. Точность человеческого глазомера, как и измерений, выполненных другими органами чувств, суть биологическая характеристика, подлежащая изменчивости. Допустим, речь идет об измерении группой свидетелей количественного параметра изучаемого объекта. Для оценки достоверности информации на оси абсцисс откладывается значение параметра, на оси ординат — функция распределения по совокупности свидетелей. Если свидетели честны и объективны, то график принимает стандартный вид распределения Гаусса:

где µ — середина распределения, соответствующая истинному значению параметра, σ — среднее квадратичное отклонение, показывающее изменчивость точности глазомера. Если показания в целом остаются правдивыми, но есть субъективная заинтересованность в их завышении или занижении, распределение сохраняет вид гауссоиды, но приобретает асимметричный сдвиг. Если речь идет о согласованной лжи, распределение теряет вид гауссового и приближается к равномерному, или прямоугольному. В случае несогласованной, но заведомой лжи распределение приобретает ломаный характер и не может быть сведено ни к гауссовому, ни к прямоугольному. Величина среднего квадратичного отклонения зависит от квалификации и опыта свидетелей. Известно, что люди с развитым образным видением, например профессиональные художники, дают самые точные результаты как свидетели.

На основании этих соображений была проведена обработка материала свидетелей встреч со снежным человеком. Были использованы результаты, полученные в ходе опроса свидетелей во время экспедиций, и данные «Информационных материалов комиссии АН СССР» [21]. Из нескольких тысяч сообщений были отброшены полученные из третьих рук; сообщения о детских формах; содержащие детали, вызывающие сомнение в правдивости показаний; не содержащие информации, пригодной для обработки.

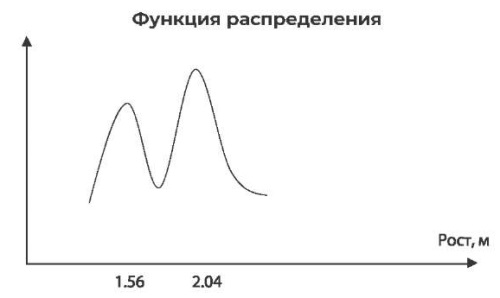

Полный алгоритм обработки изложен в предыдущих публикациях [30]. Достоверными на этой стадии работы были рассмотрены 500 сообщений (хотя общий объем таковых в базах данных намного больше). Аппроксимация распределения по росту была проведена методом χ². Распределение оказалось гауссовым с двумя вершинами (рис. 1).

Рис. 1. Распределение наблюдаемых особей по росту на основе свидетельских показаний. По оси абсцисс – рост в метрах.

Координаты первой: середина — 1,56, среднее квадратичное отклонение — 0,15. Координаты второй: середина — 2,04, среднее квадратичное отклонение — 0,24. Общая характеристика распределения: середина — 1,91, среднее квадратичное отклонение — 0,30. Величины приведены в метрах. Для сравнения при том же объеме выборки были оценены по росту студенты Санкт-Петербургского университета. Среднее значение составило 1,66, среднее квадратичное отклонение оказалось намного меньше, учитывая, что рост оценивался не на глаз, — 0,057. Вершина была двойной с учетом полового диморфизма и с некоторым сдвигом влево, учитывая преобладание в вузе девушек. Повышенная изменчивость роста человека пещерного по сравнению с разумным обусловлена тем, что здесь анализируются два компонента изменчивости: по росту объекта и по точности глазомера свидетелей. Наличие двух пиков (малый выражен слабее) скорее всего, касается не половых различий, а наличия двух рас. Об этом свидетельствуют и материалы «Комиссии Академии наук…» [21]. Половой диморфизм, разумеется, присутствует, но не выявляется при данном исследовании.

Возможность сознательной или бессознательной фальсификации с целью привлечения внимания к проблеме или к себе лично не исключена. Мотивы могут быть разными. Человек образованный должен исходить из других соображений, чем необразованный. Образованный должен неминуемо подлаживать показания под литературные данные. Необразованный человек в своих фантазиях будет опираться на ненаучные источники. Что касается измышлений психически больных субъектов или лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то этот материал не следует специально рассматривать. Любое нарушение работы мозга упрощает миропонимание, не привносит в него новой информации. Такого сорта галлюцинации хорошо изучены наркологами и психиатрами и не содержат значимой информации.

Предположение состояло в следующем. Если свидетельства недостоверны, то на них должен повлиять уровень квалификации свидетеля. Для проверки свидетели были разбиты на 2 группы: имеющие и не имеющие высшего образования. Если образовательный уровень не был известен — материал не рассматривался. Средние величины, изменчивость и закон распределения анализировали отдельно в каждой из групп. Распределение в обоих случаях выявило бимодальность. Средние значения по обеим совокупностям приведены в табл. 1.

Таблица 1. Зависимость показаний о росте троглодита от образовательного уровня свидетелей

Table 1. Dependence of testimony about the troglodyte height on the educational level of witnesses

Характеристика / свидетели | С высшим образованием | С начальным образованием |

Рост, см | 200 | 195 |

Среднее квадратичное отклонение | 23 | 25 |

Как видно, достоверных различий в показаниях нет. Наиболее вероятный вывод состоит в том, что субъективизм в свидетельских показаниях невелик и в основе их лежит нечто объективно существующее.

В случаях, когда имелись сообщения о первичных и вторичных половых признаках, доля самцов составляла 56 ± 2,5 %. Это близко к естественному соотношению 1:1. Некоторое преобладание самцов может иметь два объяснения:

- Большая миграционная активность мужских особей, влекущая большую вероятность встреч с ними.

- Некоторое повышение доли самцов имеет место в изолятах и малочисленных популяциях многих животных [31].

Теперь разберем данные об окраске на основе свидетельских показаний. Приводятся сведения о цветах шерсти (в скобках приведены частоты в процентах). Коричневый (0,62), серый и белый, но не альбинос (0,24), желтовато-коричневый с разными оттенками (0,09) и черный (0,05). Имеется несколько сообщений о формах с сединой, существование которых говорит об естественных возрастных изменениях. Есть свидетельства о формах с белыми пятнами, которые можно трактовать как соматические мутации, частота которых повышена в малых популяциях [6]. В целом частота видимых соматических мутаций составляет около 1 %, что для млекопитающих реально [32]. Показатель разнообразия по окраске:

где р — частота, составляет 3,2 ± 0,04 %. Это реально для млекопитающих, хотя анализ данных по другим животным [30], как правило, дает несколько меньшие значения. Причины высокого разнообразия человека пещерного могут крыться в инбредной депрессии. У вымирающих видов, разбитых на мелкие популяции, изменчивость повышается. Надо также учитывать, что совокупность свидетельских показаний имеет дело с особями из нескольких разных популяций, не связанных генетически между собой.

Генетика окрасок млекопитающих была хорошо разработана еще в прошлом веке [32]. Ее основные положения позволяют сделать вывод, что такой набор окрасок у вида млекопитающих реален.

Подытоживая этот раздел, можно сделать следующие выводы.

- Свидетельства о пещерном человеке внутренне непротиворечивы, и методы теории свидетельских показаний не выявляют явной фальсификации.

- Свидетельства соответствуют представлениям популяционной генетики и экологии млекопитающих, в частности приматов.

Следы

Хотя следы являются косвенным свидетельством существования животного, тем не менее они традиционно используются в учете животных. Окаменевшие следы ископаемых животных со времен Ж. Кювье используются для восстановления облика обитателей былых биосфер. Следы человека пещерного традиционно рассматривались как признаки его обитания в данном районе. Наиболее полную сводку по этому материалу представил в конце прошлого века А. Козлов [33]. В основу работ был положен анализ полученных автором отпечатков следов во время полевых сезонов, опросных данных и фотографий следов. Всего были проанализированы следы 55 особей из разных мест обитания. Впоследствии эти данные были существенно дополнены исследованием следов американскими специалистами [34]. По мнению этих авторов, типичный след характеризуется следующими признаками: расширенная передняя часть; близкие по размеру пальцы, расположенные основаниями на одной прямой; плоскостопие.

Выводы, которые делают авторы, таковы.

- Проанализированный материал достаточно убедительно свидетельствует в пользу реальности гоминоидов как биологических объектов, относящихся к приматам.

- Этот объект нельзя отожествлять с неандертальцем.

На рис. 2 приведена фотография отпечатка следа, полученного автором данного сообщения на Тянь-Шане (район Аксу-Джабаглы). Заключение по данному отпечатку таковы.

- Крупные размеры (длина 34 см).

- Большая ширина в средней части (плоскостопие).

- Значительное расстояние между большим и указательным пальцем.

- Большой угол между продольной осью и линией, соединяющей конец большого пальца с конец мизинца (57°).

- Значительная вдавленность в песчаный грунт (более 1 см).

Рис. 2. Отпечаток следа, зафиксированный на Тянь-Шане (район Аксу-Джабаглы)

Fig. 2. Footprint identified in the Tien Shan area (Aksu-Dzhabagly)

Указанные особенности могут иметь следующие объяснения.

- Большие размеры следа и длина шага в 110 см соответствуют человеку ростом 2,2–2,3 м. Среди вида Человек разумный такие особи встречаются крайне редко. Речь идет о более крупном виде.

- Большие размеры следа средней части могут свидетельствовать о плоскостопии, что соответствует приведенным выше литературным данным. При больших размерах следа и соответствующей ей массе (около 200 кг) особь должна иметь морфологию, обеспечивающую амортизацию при движении с почти плоской стопой. Реальный путь решения такой биомеханической задачи — использование значительного изгиба позвоночника. Отсюда ясно, что существу должна быть характерна сутулая осанка при ходьбе, что и подтверждается свидетельствами и фото- и киноматериалами.

- Большое расстояние между большим и указательным пальцем — признак, роднящий существо с обезьянами. Можно предположить, что объект носит признаки как человека, так и крупных обезьян.

- Большой угол между осью стопы и линией, соединяющий большой палец и мизинец, говорит о том, что дистальные пальцы имеют большое значение при ходьбе (для отталкивания от субстрата). Это может иметь место у человекоподобного существа большой массы, постоянно двигающегося по пересеченной местности.

- Глубина следа свидетельствует о массе существа, превышающей 200 кг.

Анализ цепочек следов показывает, что ноги идут почти по одной линии (отклонение центра стоп от осевой линии не более 2–3 см, как у манекенщицы на подиуме). Такой характер движения можно считать рациональным, ибо при нем снижается интенсивность колебаний центра тяжести существа. Этим обусловлены легенды об «одноногом», которые формировали люди, видевшие не совсем обычные цепочки следов, но не видевшие сам объект. В случаях, когда следы фиксировались на снегу, видно, что в передней части имеется выброс снега, из чего следует, что носок отрывается от грунта раньше, чем пятка. В целом особенности следов соответствуют законам биомеханики. Поэтому рассматривать их как поддельные нельзя: такая подделка потребовала бы слишком большой квалификации. Можно добавить, что на некоторых отпечатках с глинистой почвы имеется папиллярный узор и следы потовых желез, что практически не подлежит подделке [34]. На некоторых следах имеются генетические аномалии. Так, след, снятый на грунте в Окуловском районе Новгородской области (рис. 3), имеет шестой палец, что соответствует генетической доминантной мутации «полидактилия», описанной у человека и обезьян. В человеческой популяции этот признак встречается 1/180 000. Но в малых инбредных популяциях частоты аномальных форм должны быть повышены [5].

Рис. 3. Отпечаток шестипалого следа. Окуловский район Новгородской области

Fig. 3. Six-toed footprint. Okulovsky district, Novgorod Oblast

Таким образом, все, что известно относительно следов, вписывается в современные представления генетики, морфологии и биомеханики приматов. При заведомой фальсификации такого соответствия быть не может.

Фото-, кино- и видеоматериалы

Объект неоднократно удавалось зафиксировать на фото-, кино- и видеопленку. Но качество фиксации в подавляющем большинстве случаев было низко. Фотографии в основном сделаны с большого расстояния и не позволяют оценить реальность объекта. К тому же в последние годы усовершенствовались методы компьютерной графики, что расширяет возможности фальсификации. Достоверной можно считать только одну киноленту, снятую в Калифорнии 20 октября 1967 г. (то есть в то время, когда компьютерной графики не существовало) [5][6]. Напомним вкратце ее историю. Фильм был снят исследователем Роджером Паттерсоном в долине Блуф Крик, горный район Северной Калифорнии. В течение полутора минут фиксировалось крупное человекоподобное волосатое существо с признаками женского пола. Анализ киноленты, проведенный в Голливуде, в Университете Британской Колумбии, в Институте физической культуры (Москва) показал, что вероятность подделки мала. На киноленте изображено существо ростом около 2 м, массой 200–300 кг, характер движения которого отличается от человеческого. В частности, наблюдается «плывущая походка», при которой центр тяжести совершает минимальные колебания перпендикулярно оси движения [6]. Это соответствует данным по следам, рассмотренным ранее.

Дополнительная проверка была осуществлена автором на базе лаборатории обработки изображения Государственного оптического института им. С.И. Вавилова. Работа осуществлялась на системе обработки изображения IBAS–2000, программа enhance. В память машины были переведены наиболее наглядные кадры фильма. Обработка осуществлялась в 4 этапа.

1‑й шаг. Ввод кадра с дискретизацией 512 × 512, т. е. поле дисплея разбивалось на 254 144 квадратика. Каждый квадратик градуировался по сигналу на 256 уровней.

2‑й шаг. Увеличение фрагмента изображения. Объект выводился в середину дисплея, увеличивался. Фон при этом устранялся.

3‑й шаг. Медианная фильтрация. Смысл операции состоял в сглаживании границ квадратов с целью устранения мозаичности изображения.

4‑й шаг. Подчеркивание перепадов яркости и построение изофот — линий, соединяющих участки с равной яркостью.

В результате удалось выявить перепады освещенности на объекте, которые до этого были не видны. Яркость участков тела определяется следующими факторами: расположением Солнца относительно объекта, окраской шерсти, рельефом тела.

Расположение Солнца легко удалось установить по направлению теней. Окраска всего тела, судя по предварительному анализу пленки, была равномерной за исключением лица объекта (более светлого, очевидно, из-за отсутствия шерсти). Таким образом, изофоты в основном отражали истинный рельеф тела. Анализ изофотной структуры изображения велся в сравнении с анатомией человека и высших обезьян. Использовались классические материалы Анатомического атласа человеческого тела [36] и работа Э. Фридмана [36].

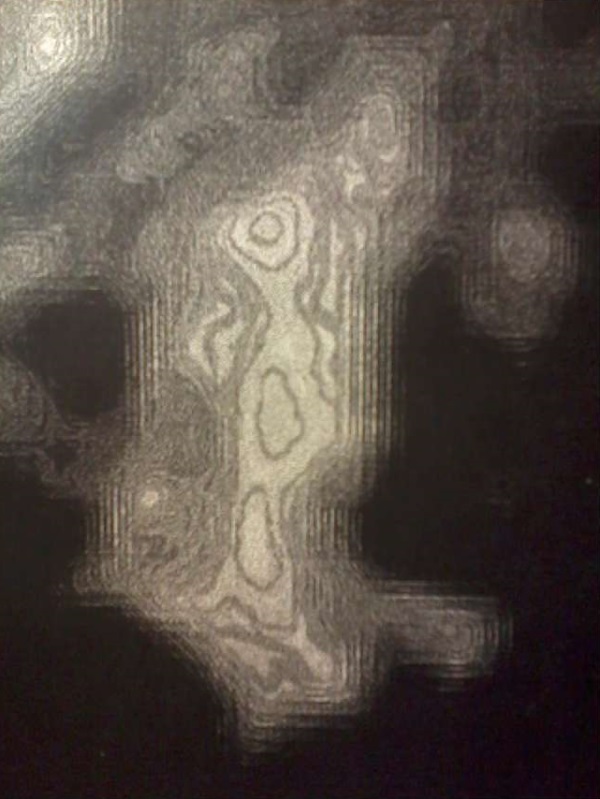

Перечислю основные элементы рельефа фигуры, неизвестные ранее, которые удалось выявить при новом способе обработки изображения. Для иллюстрации приведен один из кадров до и после обработки (рис. 4а, б).

Рис. 4а. Кадр фильма Паттерсона до обработки

Fig. 4a. Frame of Patterson’s movie before processing

Рис. 4б. Кадр фильма Паттерсона после обработки

Fig. 4b. Frame of Patterson’s movie after processing

На одном из кадров резко выделяется бедро, особо заметно место, где должна находиться двуглавая мышца бедра Biceps femoris. В районе плеча выделяется дельтовидная мышца Deltoides. Нога постоянно полусогнута, на ней выделяется двуглавая мышца Biceps femoris и икроножная Gastrocnemius. Бросается в глаза деталь — сильно выдающаяся назад ягодичная мышца Gluteus maximus.

Последняя особенность характерна для самок обезьян в период повышенной активности половых гормонов. Интересно, что этот показатель высокой половой рецептивности совпадает с другим: размер молочных желез больше, чем обыкновенно у обезьян. В целом рельеф мышц у существа сильно выражен, что заметно даже под густой шерстью. Схема расположения мышц и других органов соответствует таковой у высокоорганизованных приматов и отражает реальные особенности физиологии.

Несколько замечаний по характеру движения существа. Ноги никогда полностью не распрямляются. Кисти рук имеют большой изгиб внутрь — признак, свойственный человекообразным обезьянам. Размах рук при ходьбе большой. Это роднит существо с человеком мыслящим и отличает от обезьян (речь идет о редких случаях хождения на задних конечностях). На одном из кадров удалось зафиксировать деталь, не замеченную ранее, — размазанную кисть руки. Учитывая общий рост существа (около 2 м), можно рассчитать, что размазанный участок составляет в длину 15–20 см. Именно такое расстояние кисть прошла за время одного кадра (объектив открывался на время кадра 1/32 секунды). Таким образом, скорость движения рук составляла 4,8–6,4 м/сек. У человека среднего роста, идущего со скоростью 6 км/час, кисть руки достигает скорости 2,5 м/сек. Очевидно, существо, изображенное на кинопленке, двигалось со скоростью около 10 км/час и при этом размахивало руками. В целом же скорость движения всего объекта и частей тела с точки зрения биомеханики кажется разумной.

В строении существа можно выделить как человеческие, так и обезьяньи черты. Основные из них систематизированы в табл. 2.

Таблица 2. Обезьяньи и человеческие черты существа на пленке 1967 г.

Table 2. Monkey and human features of the creature in the 1967 film

Обезьяньи | Человеческие |

Полусогнутые ноги | Прямохождение |

Согнутые кисти рук | Большой размер молочных желез |

Большой объем и глубокий рельеф мышц | Размахивание руками при движении |

Выраженные ягодицы | Относительно длинные ноги |

Сочетание в организме черт человека и обезьяны подтверждает предположение о своеобразном систематическом положении существа в семействе гоминид.

Приведенные выше факты и обстоятельства подтверждают, что фильм не является подделкой. Напомню, что фильм был снят в 1967 г., когда еще не было тех способов анализа изображения, которые применялись при изучении пленки. Подделывать в то время биологические детали, разумные с точки зрения анатомии, физиологии и биомеханики, но не обнаружимые методами того времени, никто бы не стал.

Части тела человека пещерного

Сообщения о нахождении трупов троглодита многочисленны [6][21 и др.]. Однако из-за отсутствия координации усилий по изучению объекта в большинстве случаев они пропадали тем или иным образом до того, как ими начинали интересоваться квалифицированные специалисты. Реально имеется лишь несколько хорошо изученных фрагментов тела. В Дарвиновском музее (Москва) хранится череп, который, согласно сообщению жителей села Тхина Абхазии, принадлежит гибриду первого поколения между человеком пещерным и человеком мыслящим [37]. Череп был эксгумирован в 1971 г. Краниометрическое изучение проведено М.А. Колодиевой. Для сравнения использовались мужские черепа современной абхазской серии из коллекции Института антропологии МГУ. Выводы были таковы.

- Череп характеризуется значительным повышением абсолютных размеров при небольших отклонениях в пропорциях по сравнению со средним абхазском типом.

- Значительно увеличен лицевой отдел черепа по сравнению со средним абхазским типом.

- Наблюдается своеобразное сочетание современных и архаичных признаков.

- Сильно увеличен надглазничный рельеф.

М.А. Колодиева заключила, что череп обнаруживает большое своеобразие, дисгармоничность и разбалансированность признаков, крупные размеры лицевого скелета. Окончательного заключения о природе черепа сделано не было.

Автором настоящей сводки была проведена математическая обработка данных краниометрического описания черепа. Основой для обработки служило представление о виде как совокупности пределов морфологической изменчивости. Пределы эти оцениваются с помощью опубликованного алгоритма [38]. Даже поверхностный анализ показывает, что по росту, весу, степени оволосения человек пещерный выходит далеко за пределы, свойственные человеку мыслящему. Предельный рост его представителей с гормональными нарушениями составляет около 2,5 м, тогда как свидетели (см. выше) сообщают о трехметровом росте человека пещерного. Представители разных видов, как правило, не скрещиваются (хотя исключения из этого правила есть). Свидетельства о половых контактах дикой женщины, матери обладателя изучаемого черепа (по преданию, ее звали Зана), с мужчинами-абхазами вызывают некоторые сомнения, хотя исключить такую возможность нельзя.

При изучении черепа следовало исходить из того, что признаки, наследуемые полигенно, при гибридизации в первом поколении могут иметь промежуточный характер между значениями обоих родителей. Моно- и олигогенные признаки у гибридов по степени выраженности могут соответствовать признаку одного из родителей. Поэтому, если бы удалось найти хоть один краниометрический признак, выходящий за пределы изменчивости вида Человек мыслящий, наверняка можно было бы сказать, что Зана была представителем другого вида.

Было проведено сравнение черепа с абхазской серией, объем выборки — 29 штук. Предполагалось, что количественные признаки, измеренные у серии, распределены по закону, близкому к нормальному. В результате обработки краниометрических параметров были сделаны заключения:

– по многим параметрам есть достоверные различия (выявлены критерием Стьюдента) между изучаемым черепом и среднестатистическим абхазским черепом;

– в строении черепа нет ни одного параметра, который бы выходил за пределы изменчивости, возможные для абхазов и тем более для вида Человек мыслящий.

Наиболее реальное объяснение полученных данных и сущности женщины Заны следующее. Она была представительницей нашего вида с комплексом аномалий: умственная отсталость (олигофрения), крупные размеры, большая физическая сила и повышенное оволосение. Сочетание этих признаков могло развиться на почве гормональных отклонений в организме. На репродуктивную функцию эти аномалии не повлияли. К этому следует добавить, что при изучении черепа [37] были выявлены признаки негроидной или эфиопской расы. Дело в том, что небольшое количество потомков эфиопского племени, пришедшего в XVIII веке в эти места, проживает на Кавказе поныне. Возможно, при формирования межрасового гибрида имел место случай гибридного дисгенезиса и появление аномальной девочки.

Можно также добавить, что автор статьи лично общался с потомками Заны (4-е поколение). Никаких внешних аномалий и отклонений по антропологическим показателям от обычных представителей европеоидов у этих людей не обнаруживалось.

Попутно можно заметить, что часть легенд о снежных людях, очевидно, отражает наблюдения патологических форм человека мыслящего с повышенным оволосением. Их существование документально зарегистрировано и вытекает из закона гомологических рядов Н.И. Вавилова. На основании этого же закона можно предполагать наличие у человека пещерного редких безволосых форм, которые в условиях дикой природы должны быстро погибать.

В литературе имеются сведения о нескольких скальпах снежного человека [21]. Мнение экспертов по ним неоднозначно, поэтому специально на этом материале не останавливаюсь. Достоверным материалом можно считать кисть руки из монастыря Пангбоче (Непал) [22]. Изучение проводили проф. Г. Агогино и проф. Ч. Леон (США). Рентгеноскопический, иммунологический и другие методы показали, что кисть имеет возраст около 300 лет и, бесспорно, принадлежит крупному человекоподобному примату, однако не может быть отожествлена ни с одной известной большой обезьяной.

23 мая 1959 г. в Китае в провинции Жуджиянг в предгорьях было убито существо, которые местные жители называли человек-медведь. Кисти и стопы рук удалось сохранить. В начале 80-х годов они были доставлены в Пекинский музей натуральной истории, где были досконально изучены. Профессор Чжоу Госинь [25], возглавлявший эту работу, применил все имевшиеся в его распоряжении научные методы и пришел к следующим выводам. Части тела относятся к неизвестному виду примата, обладавшего крупными размерами, но меньше человека разумного. Чжоу Госинь считает, что речь идет о неизвестной обезьяне, приспособленной к условиям высокогорья и принадлежащей к семейству мартышкообразных — Cercopitecidae. Ученый полагает, что сообщения о «человеке-медведе», диком человеке и т. д. не сводятся к этому виду. Очевидно, за ними скрыт и второй малоизученный вид, скорее всего, относящийся к роду гигантопитек. Самый существенный вывод из работ китайского ученого состоит в том, что существование неизвестных и малоизвестных науке приматов в горах Центральной Азии бесспорно.

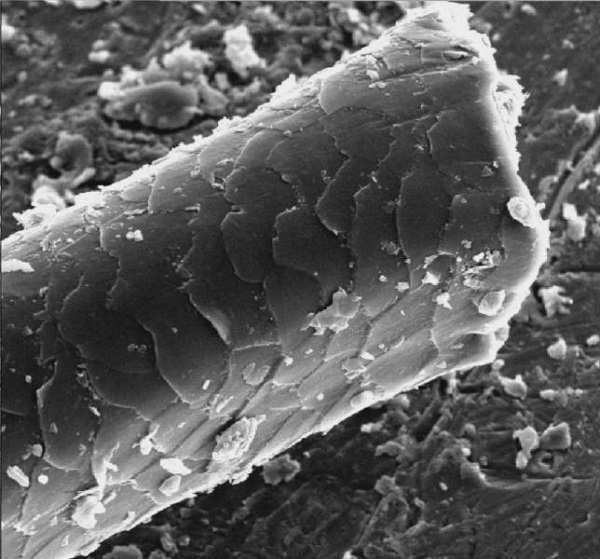

За последние десятилетия в руки исследователей (включая автора данной статьи) неоднократно попадали волосы, возможно, относящиеся к рассматриваемому объекту. Места сбора — Ленинградская область, Урал, Горная Шория. Предварительное изучение проводилось электронными сканирующими микроскопами при увеличении до 3100 (рис. 5). Волосы напоминают человеческие, но имеют более грубую структуру.

Рис. 5. Волос, предположительно принадлежащий человеку пещерному, под сканирующим электронным микроскопом, увеличение 3100. Сбор в Горной Шории, 2011 г.

Fig. 5. A hair, presumably belonging to a caveman, under a scanning electron microscope, magn. x 3100. Collected in Gornaya Shoria, 2011.

Покрывающие волосы чешуйки сцепляют их, образуя сплошной волосяной покров. Волосы не принадлежат известным биологическим видам средних широт. Более серьезные выводы можно сделать на основании биохимического и молекулярно-генетического анализа.

Убедительными можно считать проведенные в конце прошлого века биохимические исследования Г.В. Синельниковой [39]. Объем материала составил 20 образцов шерсти, предположительно относящихся к человеку пещерному из коллекции Московского общества криптозоологов при Дарвиновском музее. Для сравнения были взяты 127 образцов шерсти 24 видов обезьян и 30 образцов волос человека разумного разной этнической принадлежности. Основа исследования — изучение кератинов волос при помощи изоэлектрического фокусирования в полиакриламидном геле. Изучение волос, предположительно относящихся к виду «человек пещерный» с гор Кавказа и Средней Азии, дали следующие результаты. Общая интенсивность условных фракций и четкость рисунка на всем протяжении фореграмм позволяют считать эти волосы волосами приматов. Ближе всего электрофоретические картины образцов к фореграммам высших приматов, но от человекообразных обезьян их отличает сложный рисунок в области 14‑й фракции. В то же время ряд признаков (повышенная интенсивность 5‑й условной фракции, иное значение изоэлектрической точки, аномалии рисунка в области 12, 13, 14‑й фракции) не позволяют отнести эти образцы к человеческим. На основании этого Г. Синельникова делает осторожный вывод: «Есть основания полагать, что в горах Средней Азии обитает примат, таксономически близкий к человеку и человекообразным обезьянам».

Одним из наиболее корректных методов оценки систематического положения вида считается метод ДНК-гибридизации. Однако трактовка его результатов тоже не всегда однозначна. В отношении ядерной ДНК различия между человеком мыслящим и шимпанзе составляет около 1 %. Формально они могут быть объединены на основании этих данных в один вид, хотя относятся к разным семействам и имеют огромные морфологические различия. В отношении образцов шерсти человека пещерного ситуация осложняется тем, что на них в большинстве случаев отсутствовала волосяная сумка, без которой выделить ДНК затруднительно, хотя и возможно. Предварительные анализы, проведенные в нескольких лабораториях, позволяют предположить, что ДНК этого объекта отличается от таковой человека разумного менее чем на 1 % и отличия находятся в пределах ошибки эксперимента. Достоверность этих результатов ниже принятой в науке доверительной вероятности в 95 %, поскольку нельзя исключить загрязнение проб клетками самих исследователей. Наиболее полноценные исследования ДНК, предположительно, снежного человека провела исследовательница из США Мельба Кетчум, которые, однако, пока представлены лишь в популярной литературе и интернете [40]. Исследовав несколько десятков проб, ученая пришла к выводу, что митохондриальные ДНК человека и троглодита совпадают. А вот ядерная ДНК человека пещерного состоит из двух частей. Одна принадлежит человеку разумному, другая — неизвестному, но близкому к человеку виду примата, который 150 000 лет назад осуществил гибридизацию с нашими прямыми предками. Трактовка этих предварительных данных на сегодня неоднозначна.

Возможный подход к решению проблемы

Как мы убедились, на сегодня наукой накоплено достаточно материала для признания реальности еще одного вида крупного примата. Во всяком случае, отсутствие этого вида тоже потребует объяснений. При этом необходимо будет объяснить, откуда берется бесчисленное множество свидетельств, материальных находок, связанных с этим существом. Вместе с тем фантастическая неуловимость объекта, отсутствие живых особей, чучел, скелетов в известных собраниях тоже требуют непротиворечивых объяснений. И видимо, здесь необходимо подключить аппарат не только зоологии и полевой экологии, но и других наук, таких как философия, теоретическая физика и другие.

Классическая философия учит, что есть три формы организации материи и, соответственно, три формы движения — неживая, биологическая и социальная [41][42]. Живое возникает на определенной стадии развития неживого и имеет высшим уровнем организации биосферу. Социальная организация возникла, по эволюционным меркам, сравнительно недавно в пределах популяций высокоорганизованных приматов рода Человек. Был ли этот ход развития природы безальтернативным? Могла ли реализоваться в ходе биологической эволюции еще одна форма организации материи? Выдающийся ленинградский ученый Н.А. Козырев (1908–1983) посвятил свою жизнь изучению феномена времени и попытке систематизировать знания об этом феномене как физической субстанции. Суть его идей сводится к следующему [43]. Традиционная физика признает существование нескольких полей. Это поля (или одно поле) микромира, т. е. ядерных взаимодействий. Это два поля макромира — электромагнитное и гравитационное. Козырев в своих теоретических выкладках и экспериментах нащупал третье поле — поле времени. Через него может мгновенно и точно передаваться информация в пространстве. Может передаваться информация и во времени — из прошлого или будущего, однако в размытом виде. Чем менее энергетически значимым является событие, чем дальше оно отдалено во времени, тем менее точной становится передаваемая информация. В одной из своих последних работ [43] он писал: «...свойства времени должны иметь особенное значение в биологических процессах... Его течение и свойства связывают весь мир в единое целое и могут осуществлять воздействие друг на друга явлений, между которыми нет прямых материальных связей, что может объяснить факты взаимодействия биологических объектов, находящихся на удалении и изолированных друг от друга».

На уровне науки XXI века можно предположить, что живые системы взаимодействуют с полем времени, приобретая свойства ясновидения, телепатии и способности предсказывать будущее [43][44]. У людей эта способность выражена слабо. У животных — сильнее. У снежного человека — особенно сильно, что выводит его на качественно новый уровень организации материи, который я предлагаю называть психифизическим.

Как учит философия, новое не отвергает старое, а дополняет. Приобретя социальные черты, человек не утерял биологические. Точно так же живые системы не утеряли свойств неживой природы, не перестали подчиняться законам физики. Выход на новый уровень расширяет возможности выживания и приспособления.

Заключение

История науки знала случаи, когда поиски даже несуществующего объекта приводили к позитивным результатам. Так, алхимики много столетий искали философский камень. Не нашли. Однако создали химию, методы и оборудование для лабораторных экспериментов, привели науку к закону сохранения вещества. Есть и поныне в природе и в большинстве наук возможные, но недоказанные объекты. Математики много лет искали доказательство теоремы Ферма. Не нашли. Зато попутно решили множество нужных и решаемых задач, создали целые разделы фундаментальной и прикладной математики. В астрономии есть такое понятие, выведенное на кончике пера, как «черные дыры». Их реальное существование было почти доказано еще несколько десятилетий назад. Но это «почти» сохраняет актуальность доныне и заставляет астрономов вновь и вновь обращать взоры к небесам и делать новые открытия. В истории и археологии функцию стимула поисков выполняет миф об Атлантиде. По-видимому, в каждой науке должен быть свой снежный человек, стимулирующий непрерывный научный поиск. Но дело в том, что снежный человек как биологический объект, скорее всего, существует на самом деле. Вопрос не в том, есть он или нет. Вопрос в том, какова его сущность. Изучая эту сущность, мы приближаемся к пониманию самих себя и фундаментальных законов мироздания.

Что этот объект природы может дать нам практически? Снежный человек, как мы выяснили, совершенная биологическая конструкция. Изучение механизма его движения уже приносит пользу для биомеханики, для разработки рекомендаций спортсменам, как им лучше двигаться в горах и на открытой местности. Изучение его экстрасенсорных свойств может помочь в создании теории этих способностей. Практические направления, которое уже начинает внедряться в жизнь, — разработка методов поисков потерянных людей, обучение слепых инвалидов ориентироваться в пространстве.

Снежный человек — наш экологический антипод. Соответственно, его присутствие может использоваться в биологической индикации как критерий восстановления естественной природной среды. Наиболее интересна способность снежного человека к проскопии — предсказанию будущего. В какой-то степени эта способность есть у нас. В более сильной мере она присутствует у животных. Вспомним их способность предсказывать катастрофы природного и антропогенного генезиса, заблаговременно покидать опасные территории. У снежного человека это свойство выражено максимально. Причем, скорее всего, эта способность осуществляется через подключение к хроно-информационному полю. Изучение этого поля — путь к предсказанию катастроф и стихийных бедствий, а в более отдаленной перспективе — подключение к новому источнику энергии. И здесь огромную помощь могут оказать исследования проблематичного и не до конца понятого объекта. Даже косвенные данные, полученные при его изучении, могут стимулировать поиск решений многих теоретических и прикладных задач.

Вопрос о реальности человекоподобного примата, обитающего на Крайнем Севере и в других местах планеты, до сих пор не решен. Однако возможность существования этого вида не противоречит современной науке, данным эволюционной теории, генетики, экологии. Крайний Север и приполярные области могут быть перспективными для изучения данного объекта, получения о нем прямых и косвенных свидетельств. Удобство Севера определяется близостью к научным центрам России; большим опытом работы на Севере, накопленным российскими полярниками и исследователями; наличием больших открытых пространств, которые могут сканироваться исследователями непосредственно и с помощью летательных аппаратов, где мало возможностей скрытного существования крупных животных; большим периодом белых ночей, дающим дополнительные возможности круглосуточных наблюдений.

Вклад автора

Автор подтверждает единоличную ответственность за концепцию и дизайн исследования, сбор и анализ данных, интерпретацию результатов, а также подготовку рукописи.

Authors’ contributions

The author confirms sole responsibility for the study conception and design, data collection, analysis and interpretation of results, and manuscript preparation.

Список литературы

1. Locke D.P., Hillier L.W., Warren W.C., Worley K.C., Nazareth L.V., Muzny D.M., et. al. Comparative and demographic analysis of orang-uthan genome. Nature. 2011;469:529–533. https://doi.org/10.1038/nature09687

2. Вонг К. Новый взгляд на хоббитов Индонезии. В мире науки. 2010;(1):24–33.

3. Сапунов В.Б. Человек флоресский и проблема соотношения монизма и дуализма в антропогенезе. В: Дни Петербургской философии-2009. Межд. конф. «Человек познающий, человек созидающий, человек верующий». Секция «Реалистическая антропология о духе, душе и теле». СПб. — Пушкин; 2009, с. 74–76.

4. Чайкин, В. Ужас Ямала! Пропал, охотясь за йети! Владимир Пушкарёв [интернет]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=yW-FA0ihCMI&t=8s

5. Сапунов В.Б. Тайны снежного человека. Между человеком и зверем. Москва: АСТ — ОСТ; 2007.

6. Sapunow W. Miedzy czlowiekiem a zwierzeciem. Wroclaw: KOS; 2008.

7. Конюхов Ф. Мои путешествия. Москва: Манн — Иванов — Фербер; 2015.

8. Фарли Моуэт. Вперед, мой брат, вперед. Москва: Известия; 1983.

9. Groves C. Walking with hobbits. Australia science. 2008;29(2):16–22.

10. Moorwood M.J., Sutikna T., Saptomo E.W., Jatmiko, Hobbs D.R., Westanay H.E., Preface: researches at Liang Bua, Flores, Indonesia. J. Human Evolution. 2009;57(5):437–449. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2009.07.003

11. Агаджанян А.К., Шуньков М.В., Палеолитический человек Денисовой пещеры и зоогеография плейстоценовых млекопитающих северо-западного Алтая. Палеонтологический журнал. 2018;(1):61–85. https://doi.org/10.7868/s0031031x18010129

12. Krause J., Fu Q., Good J.M., Viola B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Pääbo S. The complete DNA genome of an unknown homin from southern Siberia. Nature. 2010;464:894–897. https://doi.org/10.1038/nature08976

13. May R. Biological diversity: How many species are there? Nature. 1986;324(6097):514–515. https://doi.org/10.1038/324514a0

14. Сапунов В.Б., Количественный подход к оценке репрезентативности палеонтологической летописи. Изв. АН СССР, сер. Биологическая. 1990;(3):420–426.

15. Сапунов. В.Б. Гоминоид: критерий истинности. Терминатор. 1992;(2-3):76–79.

16. Сапунов В.Б. Экологический депозитарий как основа устойчивости биосферы. Общество, среда, развитие. 2010;(1):153–158.

17. International Commission on Zoological Nomenclature. International code of zoological nomenclature, adopted by the xx General Assembly of the International Union of Biological Sciences. London: International Trust for Zoological Nomenclature, in association with British Museum (Natural History), University of California Press; 1985.

18. Эвельманс Б. Следы невиданных зверей. Москва: Вокруг света; 1994.

19. Heuvelmans B. The sources and methods of cryptozoological researches. Cryptozoology. 1988;7:1–24.

20. Фрезер Д. Золотая ветвь. Москва: Политиздат; 1986.

21. АН СССР. Информационные материалы комиссии по изучению вопроса о «снежном человеке». Вып. 1–4. Москва; 1958–1959.

22. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Москва: ФЭРИ-В; 2006.

23. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. Москва: Наука; 1991.

24. Джохансон Д., Иди И. Люси: истоки рода человеческого. Москва: Мир; 1984.

25. Zhou Guosing. Morphological analysis of the Julong mountain “manbear” (Wildman) hand and foot specimens. Cryptozoology. 1984;3:58–65.

26. Mayr E. Taxonomic categories in fossil hominids. Cold spring Harbor symp quant boil. 1950;15:109–118. https://doi.org/10.1101/sqb.1950.015.01.013

27. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. Москва: Мир; 1974.

28. Россинский Б.В. Повышение достоверности показаний очевидцев ДТП на основе использования статистических методов. Москва: МВД СССР; 1984.

29. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов: МВД; 1982.

30. Sapunov V.B. A mathematical analysis of “Snowman” (Wildman) eyewitness reports. Cryptozoology. 1988;7:61–65.

31. Геодакян В.А. Эволюционная логика дифференциации полов и долголетие. Природа. 1983;(4):295–314.

32. Животовский Л.А. Показатель внутрипопуляционного разнообразия. Журн. Общ. Биол. 1980;41(6):828–836.

33. Козлов А.И. Анализ данных по морфологии реликтовых гоминоидов. Деп. ВИНИТИ. — №4802-80. Пермь; 1980.

34. Meldrum D.J. Ichnotaxonomy of giant hominoid tracks in North America. In: Lucas S.G., Spielman J.A., Lockley M.G., editors. Cenozoic vertebrate tracks and traces. New Mexico Museum on natural history bulletin; 2007, pp. 225–231.

35. Анатомический атлас человеческого тела. Т. 1. Москва: Медицина; 1962.

36. Фридман Э.П. Приматы. Москва: Наука; 1979.

37. Бурцев И.Д., Колодиева М.А. Результаты предварительного исследования черепа из с. Тхина Абхазской АССР. Доклады МОИП. Общая биология. Москва: Наука; 1985, с. 21–23.

38. Сапунов В.Б. Количественная оценка пределов внутривидовой изменчивости. Журн. общ. Биол. 1986; 46:790–798.

39. Синельникова Г.В. Снежный человек, похоже, существует. Химия и жизнь. 1992;(5):36–

40. Valentin Sapunov. Reports about the conference // Catching up with Bigfoot. Kuzbass (Sibiria) and bejond, Moscow — Kemerovo, Cryptologos, 2013, p. 154 — 170.

41. Sapunov V.B. Ecological twin species and some obscure questions of hominidae evolution. Human evolution. 1995;10(10):193–198. https://doi.org/10.1007/bf02438971

42. Sapunov V.B. Does 4th form of matter organization exist? The track records. 2005;(156):13–14.

43. Козырев Н.А. Избранные труды. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета; 1991.

44. Мотодзи Икея. Землетрясения и животные. От народных примет к науке. Москва: Научный мир; 2008.

Об авторе

В. Б. СапуновРоссия

Сапунов Валентин Борисович — доктор биологических наук, академик Петровской академии наук и искусств, почетный член Европейского союза наук о Земле, консультант Московского государственного университета, профессор

193112, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72

ID WоS: 4545-2021

Рецензия

Для цитирования:

Сапунов В.Б. Возможно ли существование реликтового примата в условиях Крайнего Севера? Арктика и инновации. 2024;2(4):88-105. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-88-105

For citation:

Sapunov V.В. Is the existence of a relict primate in the Far North possible? Arctic and Innovations. 2024;2(4):88-105. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-88-105