Перейти к:

Изучение межгодовой изменчивости численности популяций млекопитающих в Нижне-Свирском заповеднике методом зимнего маршрутного учета

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-106-124

Аннотация

Статья посвящена результатам изучения методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ) особенностей динамики численности популяций млекопитающих на территории Нижне-Свирского заповедника с 2014 по 2024 год на основе как собственных наблюдений, так и архивных данных. В работе проанализировано влияние на численность популяций млекопитающих таких факторов, как глубина снежного покрова и урожайность еловых и сосновых шишек. Было показано, что слабый снежный покров благоприятствовал поддержанию высокой численности популяций кабанов, а более мощный был более выгоден хищникам (волкам). Выявлено, что благоприятные погодные условия для урожая еловых и сосновых шишек положительно сказались как на травоядных, так и на хищниках. В динамике взаимоотношений между хищниками и их жертвами наблюдаются регулярные взаимосвязанные колебания численности популяций.

Для цитирования:

Асоскова A.Е., Скворцов В.В. Изучение межгодовой изменчивости численности популяций млекопитающих в Нижне-Свирском заповеднике методом зимнего маршрутного учета. Арктика и инновации. 2024;2(4):106-124. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-106-124

For citation:

Asoskova A.Е., Skvortsov V.V. Inter-annual variability of mammal populations in the Nizhnesvirsky Nature Reserve by winter route sensing. Arctic and Innovations. 2024;2(4):106-124. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-106-124

Нижне-Свирский государственный природный заповедник, расположенный в Лодейнопольском районе Ленинградской области, является частью водно-болотных угодий международного значения и граничит с Карелией [1].

Общая площадь заповедника составляет около 42 000 гектаров, 5000 из них расположены вдоль побережья Ладожского водохранилища. Климат здесь умеренно континентальный.

Круглогодичные атлантические циклоны, вызванные преобладающим юго-западным ветром, обеспечивают непредсказуемую погоду, частые осадки, затяжные зимние оттепели и летние похолодания с дождями. Средняя температура в январе составляет –10 °C, а в июне — +17 °C; максимальная температура: +34 °C; абсолютная самая низкая температура: –48 °C. В год выпадает 700–850 мм осадков, в основном зимой. Толщина снежного покрова в среднем составляет 70–80 см, он стабилен (сохраняется с ноября по апрель) в течение 127–157 дней в году. Почва может промерзать до глубины 0,5 метра [2–7].

Рельеф заповедника преимущественно равнинный. Когда тысячи лет назад Ладожское озеро отступило, оно сместило береговую линию, в результате чего границы Нижне-Свирского заповедника сместились и возник грядовой рельеф: вдоль побережья протянулось двадцать береговых валов, расположенных на расстоянии десятков, а то и сотен метров друг от друга и идущих параллельно друг другу. Затем старые береговые валы покрылись растительностью, а углубления между ними превратились в болота. Абсолютные высоты рельефа колеблются от 22 до 24 метров над уровнем моря, при этом максимальная высота составляет 30,7 метра.

Ландшафт заповедника формируют речные долины, приозерные низменности, сосновые, еловые и березовые леса, а также обширные болота.

Преобладающие хвойные леса с обилием шишек привлекает белок. На них, в свою очередь, охотятся куницы. Также встречаются заяц-беляк, выдра, соболь, норка, бобр, ласка, ондатра. Из крупных хищников обычны волк, кабан, лисица, рысь, енотовидная собака, бурый медведь. Всего на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) зафиксировано 355 видов позвоночных животных [8][9].

Природа заповедника носит следы антропогенных воздействий. Река Свирь служила линией фронта во время военных конфликтов 1930-x и 1940-х гг. До сих пор на территории ООПТ сохранились остатки траншей, противотанковых рвов, блиндажей, насыпей военных дорог, мостов и ограждений из колючей проволоки.

На территории заповедника сохранились древние поселения коренного народа Приладожья — вепсов.

Экосистема заповедной территории изменилась в результате лесозаготовок и сбора диких ягод и грибов. Несмотря на это, благодаря усилиям сотрудников заповедника и волонтеров ведется работа по восстановлению и охране природы, чтобы сохранить ее богатство и разнообразие.

Заповедник был создан 11 июня 1980 г. в целях обеспечения защиты путей пролета, мест концентрации и регулярных стоянок водоплавающих, околоводных птиц и сухопутных мигрантов. С тех пор работниками заповедника ведется мониторинг численности популяций позвоночных животных, прежде всего птиц и млекопитающих.

Метод зимнего маршрутного учета (ЗМУ) является одним из лучших для определения численности млекопитающих и их плотности населения зимой. На особо охраняемых природных территориях это важный компонент научных исследований, который позволяет отслеживать динамику популяции каждого вида.

Данные учета численности зверей и птиц методом ЗМУ используются не только для мониторинга численности популяций в пределах различных ООПТ нашей страны, но и при определении квот добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий, при принятии решения о регулировании численности охотничьих ресурсов, осуществлении анализа состояния популяций охотничьих ресурсов. В целом метод зимнего маршрутного учета играет ключевую роль в оценке состояния фауны, позволяет учитывать изменения в популяциях различных видов животных и принимать необходимые меры по сохранению биоразнообразия.

Зимний маршрутный учет (ЗМУ) является одним из основных способов мониторинга популяций диких животных, особенно в условиях недоступности некоторых территорий в другие времена года [10]. Анализ данных, полученных при проведении зимнего маршрутного учета, позволяет определить динамику численности и распределения видов, выявить факторы, влияющие на их состояние, и предоставляет информацию для принятия решений по охране и управлению дикой природой. Важно использовать результаты анализа для разработки эффективных мер по сохранению и управлению популяциями диких животных, чтобы обеспечить их выживание и сохранение биоразнообразия.

Главной целью проведенного исследования явилось проанализировать динамику численности и плотности населения млекопитающих в Нижне-Свирском заповеднике. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: проведение исследования методом ЗМУ на территории Нижне-Свирского заповедника; анализ информации по ЗМУ с 2014 по 2020 год в архиве Нижне-Свирского заповедника; статистическая и графическая обработка материалов; выявление влияния внешних факторов на численность популяций; выявление зависимости численности популяции хищника от численности популяции жертвы; выявление основных тенденций межгодовой изменчивости численности популяций млекопитающих в Нижне-Свирском заповеднике.

Методы исследования

ЗМУ представляет собой полевые работы по подсчету на учетном маршруте следов зверей на снегу и визуальной регистрации птиц на территориях с устойчивым снежным покровом. ЗМУ проводится в Нижне-Свирском заповеднике ежегодно в период с 1 января по 28 (29) февраля.

ЗМУ предусматривает проведение работ в три этапа.

- Планирование учетных маршрутов и подготовка схем исследуемых территорий с отмеченными на них учетными маршрутами (проводится до начала полевых работ).

- Проведение полевых работ.

- Определение численности учитываемых видов зверей и птиц (проводится после завершения полевых работ).

Полевые работы на учетных маршрутах осуществляются в течение всего запланированного периода в дни с хорошими погодными условиями и при наличии снежного покрова. В случае плохой погоды, такой как метель, снегопад, сильный ветер или обильный наст, когда следы зверей стираются или их вид сложно определить, работы на учетных маршрутах не проводятся.

Перед началом полевых работ осуществляется планирование учетных маршрутов и подготовка схемы исследуемой территории: определяется площадь каждой категории среды обитания; категории среды обитания объединяются в кластеры «лес», «поле», «болото».

В категорию «лес» включаются площади лесов, молодняков, кустарников, пойменных комплексов, а также преобразованных и поврежденных участков леса.

В категорию «поле» входят площади различных сред обитания, таких как лугово-степные комплексы, сельскохозяйственные угодья, пойменные комплексы, береговые комплексы, лесотундры, альпийские луга, участки с нарушенным почвенным покровом и внутренние водоемы.

В категорию «болото» входит площадь болот.

Площадь исследуемой территории определяется как сумма площадей категорий «лес», «поле», «болото», имеющихся на данной исследуемой территории.

Для территории площадью от 8 000 до 30 000 га включительно минимальная требуемая общая протяженность учетных маршрутов в исследуемом районе должна составлять 80 км. Кроме того, должно быть как минимум 4 учетных маршрута, чтобы достичь запланированной общей протяженности учетных маршрутов. Протяженность учетных маршрутов для территории площадью от 30 000 до 50 000 гектаров включительно должна быть не менее 100 км и должно быть как минимум 7 учетных маршрутов.

Учетные маршруты располагаются равномерно и в различных направлениях на карте исследуемой территории при условии соблюдения следующих критериев:

- учетные маршруты могут быть заданы любым способом (прямолинейным, ломаным, замкнутым);

- отрезки расчетного маршрута не должны пересекаться;

- расстояние между параллельными отрезками одного и того же расчетного маршрута должно составлять не менее 1 км (если планируется ломаная, замкнутая форма расчетного маршрута);

- углы между последовательно соединенными отрезками расчетного маршрута должны составлять не менее 70 градусов;

- расстояние между соседними учетными маршрутами или их частями должно быть не менее 1 км друг от друга. Допускается сближение соседних учетных маршрутов на расстояние менее 1 км, если они расходятся из одной точки или сходятся в одной точке. Также учетные маршруты могут сближаться между собой на протяжении всей длины или в отдельных точках на расстояние менее 1 км, если полевые работы на этих маршрутах планируется проводить в разные дни;

- учетные маршруты или их отрезки в идеале не должны планироваться и проходить по опушкам, водотокам, оврагам, а также вдоль них на расстоянии ближе 100 метров; вдоль линейных объектов шириной более 10 метров (просеки, дороги, железные дороги, линии электропередачи), а также вдоль них на расстоянии ближе 100 метров;

- на исследуемой территории (за исключением исследуемой территории, расположенной в горной местности) с площадью свыше 30 тыс. га до 50 тыс. га включительно, а также в горной местности с площадью свыше 30 тыс. га и более повторное проведение полевых работ (затирка и учет следов) может осуществляться на выборочных учетных маршрутах. При этом день учета следов при предыдущем прохождении маршрута может использоваться как затирка для повторного проведения учета следов на следующий день.

Общая длина учетных маршрутов после их предварительного прохождения должна быть не меньше минимально необходимой общей длины учетных маршрутов.

Территория Нижне-Свирского заповедника занимает 42 тыс. гектаров, около половины из них занимают леса (21 тыс. км²), остальные земли представляют верховые, переходные и низовые болота. Категория «поле» выражена слабо. Одним из основных требований методики является равномерность распределения маршрутов.

Проведение полевых работ на учетных маршрутах

Полевые работы на учетном маршруте проводятся в два дня.

В первый день следы и тропы зверей засыпаются снегом или нарушается целостность следа зверей (веткой, палкой, лыжей и т. п.) таким образом, чтобы во второй день можно было определить вновь появившиеся следы зверей.

Во второй день учетный маршрут проходится в том же направлении, что и при затирке. Интервал между затиркой и учетом следов на всем протяжении учетного маршрута должен укладываться в суточный (24 часа). Допускается уменьшение суточного интервала между затиркой и учетом следов на учетном маршруте до 20 часов или его увеличение до 28 часов.

Если во время затирки возникли неблагоприятные погодные условия и не прекратились после ее завершения или эти же условия возникли во время учета следов, то полевые работы на данном маршруте прекращаются и проводятся заново после установления благоприятных для их проведения погодных условий.

При затирке отмечается каждая встреча птиц (группы птиц), их вид, количество, расстояние по прямой от учетчика до центра группы птиц или до одиночной птицы в соответствующей категории «лес», «поле», «болото», где они были встречены.

Дополнительно могут отмечаться пересечения следов волка, рыси, росомахи и других редких видов зверей с указанием их количества и примерной давности (в днях) оставленного следа.

При проведении учета следов осуществляется подсчет пересечений следами учитываемого вида зверей учетного маршрута и встреч учитываемого вида птиц (групп птиц) и их количества.

При встрече на учетном маршруте при проведении учета следов пересечений следов нескольких зверей учитываемого вида, прошедших одной тропой, необходимо пройти по тропе до места, где звери разошлись, и определить точное их количество.

Если при учете следов установлено, что зверь (лисица, волк, рысь, росомаха), подойдя к учетному маршруту и не пересекая его, повернул обратно, то такой подход отмечается как одно пересечение учетного маршрута.

Расчет численности зверей на исследуемой территории

Численность учитываемого вида зверей в соответствующей категории «лес», категории «поле», категории «болото» рассчитывается по формуле:

N = D × Q,

где N — численность учитываемого вида зверей,

D — плотность населения учитываемого вида зверей,

Q — площадь территории.

Плотность населения учитываемого вида зверей рассчитывается по формуле:

D = A × K,

где D — плотность населения учитываемого вида зверей,

A — показатель учета учитываемого вида,

K — пересчетный коэффициент для учитываемого вида зверей.

Показатель учета учитываемого вида зверей рассчитывается по формуле:

A = X/L × 10,

где A — показатель учета учитываемого вида,

Х — количество пересечений следов учитываемого вида зверей,

L — длина всех частей учетных маршрутов.

Округление в расчетных показателях плотности населения учитываемого вида зверей производится до 2 знаков после запятой, площадей по категориям «лес», «поле», «болото» и общей площади указанных категорий — до 3 знаков после запятой, длин учетных маршрутов — до 1 знака после запятой, показателей учета — до 2 знаков после запятой.

Округление расчетных показателей численности учитываемого вида зверей производится по правилам математического округления до целого значения числа.

Результаты

В целях получения необходимых данных для проведения расчетов и дальнейшего изучения межгодовой изменчивости численности популяций млекопитающих в Нижне-Свирском заповеднике в течение 3 лет (2022–2024 гг.) осуществлялся ЗМУ, а также анализировались архивные данные за 2014–2020 гг [11].

Ниже указаны результаты подсчета следов, расчета численности популяций и плотности населения за 2022 (таблица 1), 2023 (таблица 2), 2024 (таблица 3) годы.

Таблица 1. Численность популяций и плотность населения до данным ЗМУ 2022 года

Table 1. Population numbers and densities according to the 2022 winter route sensing data

Вид | Общая длина учетных маршрутов, км | Общая площадь территории, га | Кол-во пересечений следов | Показатель учета учитываемого вида | Пересчетный коэффициент | Плотность населения, на 1000 га | Численность учитываемого вида |

Лось | 166 | 42 000 | 41 | 2,46 | 0,54 | 1,33 | 56 |

Кабан | 166 | 42 000 | 7 | 0,42 | 0,48 | 0,2 | 8 |

Волк | 166 | 42 000 | 8 | 0,48 | 0,11 | 0,05 | 2 |

Енотовидная собака | 166 | 42 000 | 21 | 1,26 | 0,30 | 0,38 | 16 |

Рысь | 166 | 42 000 | 4 | 0,24 | 0,2 | 0,05 | 2 |

Куница лесная | 166 | 42 000 | 36 | 2,16 | 0,50 | 1,08 | 45 |

Горностай | 166 | 42 000 | 3 | 0,18 | 1,20 | 0,18 | 9 |

Заяц-беляк | 166 | 42 000 | 164 | 9,88 | 1,16 | 11,46 | 481 |

Белка | 166 | 42 000 | 62 | 3,72 | 4,50 | 16,74 | 703 |

Лисица | 166 | 42 000 | 26 | 1,57 | 0,29 | 0,46 | 19 |

Лесной хорь | 166 | 42 000 | 4 | 0,24 | 0,78 | 0,19 | 8 |

Расчеты к таблице 1:

Лось

А = 41/166 × 10 = 2,46

D = 2,46 × 0,54 = 1,33

N = 1,33 × 42 = 56

Кабан

А = 7/166 × 10 = 0,42

D = 0,42 × 0,48 = 0,20

N = 0,20 × 42 = 8

Волк

А = 8/166 × 10 = 0,48

D = 0,42 × 0,11 = 0,05

N = 0,05 × 42 = 2

Енотовидная собака

А = 21/166 × 10 = 1,26

D = 1,26 × 0,3 = 0,38

N = 0,38 × 42 = 16

Рысь

А = 4/166 × 10 = 0,24

D = 0,24 × 0,2 = 0,05

N = 0,05 × 42 = 2

Куница лесная

А = 36/166 × 10 = 2,16

D = 2,16 × 0,5 = 1,08

N = 1,08 × 42 = 45

Горностай

А = 3/166 × 10 = 0,18

D = 0,18 × 1,2 = 0,22

N = 0,22 × 42 = 9

Заяц-беляк

А = 164/166 × 10 = 9,88

D = 9,88 × 1,16 = 11,46

N = 0,38 × 42 = 481

Белка

А = 62/166 × 10 = 3,72

D = 3,72 × 4,5 = 16,74

N = 16,74 × 42 = 703

Лисица

А = 26/166 × 10 = 1,57

D = 1,57 × 0,29 = 0,46

N = 0,46 × 42 = 19

Лесной хорь

А = 4/166 × 10 = 0,24

D = 0,24 × 0,78 = 0,19

N = 0,19 × 42 = 8

Таблица 2. Численность популяций и плотность населения до данным ЗМУ 2023 года

Table 2. Population numbers and densities according to the 2023 winter route sensing data

Вид | Общая длина учетных маршрутов, км | Общая площадь территории, га | Кол-во пересечений следов | Показатель учета учитываемого вида | Пересчетный коэффициент | Плотность населения на 1000 га | Численность учитываемого вида |

Лось | 166 | 42 000 | 70 | 4,22 | 0,54 | 2,27 | 96 |

Кабан | 166 | 42 000 | 4 | 0,24 | 0,48 | 0,12 | 5 |

Волк | 166 | 42 000 | 15 | 0,90 | 0,11 | 0,09 | 4 |

Енотовидная собака | 166 | 42 000 | 21 | 1,26 | 0,30 | 0,38 | 16 |

Рысь | 166 | 42 000 | 2 | 0,12 | 0,2 | 0,02 | 1 |

Куница лесная | 166 | 42 000 | 44 | 2,65 | 0,50 | 1,33 | 56 |

Горностай | 166 | 42 000 | 5 | 0,3 | 1,20 | 0,36 | 15 |

Заяц-беляк | 166 | 42 000 | 141 | 8,49 | 1,16 | 9,85 | 414 |

Белка | 166 | 42 000 | 32 | 1,92 | 4,50 | 8,64 | 363 |

Лисица | 166 | 42 000 | 8 | 0,48 | 0,29 | 0,14 | 6 |

Расчеты к таблице 2:

Лось

А = 70/166 × 10 = 4,22

D = 4,21 × 0,54 = 2,27

N = 2,27 × 42 = 96

Кабан

А = 4/166 × 10 = 0,24

D = 0,24 × 0,48 = 0,12

N = 0,12 × 42 = 5

Волк

А = 15/166 × 10 = 0,90

D = 0,90 × 0,11 = 0,09

N = 0,09 × 42 = 4

Енотовидная собака

А = 21/166 × 10 = 1,26

D = 1,26 × 0,3 = 0,38

N = 0,38 × 42 = 16

Рысь

А = 2/166 × 10 = 0,12

D = 0,12 × 0,2 = 0,02

N = 0,02 × 42 = 1

Куница лесная

А = 44/166 × 10 = 2,65

D = 2,65 × 0,5 = 1,33

N = 1,33 × 42 = 56

Горностай

А = 5/166 × 10 = 0,30

D = 0,30 × 1,2 = 0,36

N = 0,36 × 42 = 15

Заяц-беляк

А = 141/166 × 10 = 8,49

D = 8,49 × 1,16 = 9,85

N = 9,85 × 42 = 481

Белка

А = 32/166 × 10 = 1,92

D = 1,92 × 4,5 = 8,64

N = 8,64 × 42 = 363

Лисица

А = 8/166 × 10 = 0,48

D = 0,48 × 0,29 = 0,14

N = 0,46 × 42 = 6

Расчеты к таблице 3:

Лось

А = 38/166 × 10 = 2,28

D = 2,28 × 0,54 = 1,24

N = 1,24 × 42 = 52

Кабан

А = 11/166 × 10 = 0,66

D = 0,66 × 0,48 = 0,32

N = 0,32 × 42 = 13

Волк

А = 54/166 × 10 = 3,25

D = 3,25 × 0,11 = 0,36

N = 0,36 × 42 = 15

Енотовидная собака

А = 25/166 × 10 = 1,50

D = 1,50 × 0,3 = 0,45

N = 0,45 × 42 = 19

Рысь

А = 12/166 × 10 = 0,72

D = 0,72 × 0,2 = 0,14

N = 0,14 × 42 = 6

Куница лесная

А = 89/166 × 10 =5,36

D =5,36 × 0,5 = 2,68

N = 2,68 × 42 = 113

Горностай

А = 5/166 × 10 = 0,30

D = 0,30 × 1,2 = 0,36

N = 0,36 × 42 = 15

Заяц-беляк

А = 167/166 × 10 = 10,12

D = 10,12 × 1,16 = 11,73

N =11,73 × 42 = 492

Белка

А = 28/166 × 10 = 1,67

D = 1,67 × 4,5 = 7,59

N = 7,59 × 42 = 319

Лисица

А = 38/166 × 10 = 2,29

D = 2,29 × 0,29 = 0,66

N = 0,66 × 42 = 2

Таблица 3. Численность популяций и плотность населения до данным ЗМУ 2024 года

Table 3. Population numbers and densities according to the 2024 winter route sensing data

Вид | Общая длина учетных маршрутов, км | Общая площадь территории, га | Кол-во пересечений следов | Показатель учета учитываемого вида | Пересчетный коэффициент | Плотность населения на 1000 га | Численность учитываемого вида |

Лось | 166 | 42 000 | 38 | 2,28 | 0,54 | 1,24 | 52 |

Кабан | 166 | 42 000 | 11 | 0,66 | 0,48 | 0,32 | 13 |

Волк | 166 | 42 000 | 54 | 3,25 | 0,11 | 0,36 | 15 |

Енотовидная собака | 166 | 42 000 | 25 | 1,5 | 0,30 | 0,45 | 19 |

Рысь | 166 | 42 000 | 12 | 0,72 | 0,20 | 0,14 | 6 |

Куница лесная | 166 | 42 000 | 89 | 5,36 | 0,50 | 2,68 | 113 |

Горностай | 166 | 42 000 | 5 | 0,30 | 1,20 | 0,36 | 15 |

Заяц-беляк | 166 | 42 000 | 167 | 10,06 | 1,16 | 11,71 | 492 |

Белка | 166 | 42 000 | 28 | 1,67 | 4,50 | 7,59 | 319 |

Лисица | 166 | 42 000 | 38 | 2,29 | 0,29 | 0,68 | 28 |

Для анализа динамики изменения численности животных в Нижне-Свирском заповеднике потребовались данные за последние 11 лет. Поэтому мы собрали информацию с 2014 по 2020 год и объединил ее с результатами исследований одного из авторов за 2022, 2023 и 2024 годы в одну таблицу (таблица 4). К сожалению, данных за 2021 год у нас нет. Этот анализ поможет нам понять тенденции в изменении численности различных видов животных в заповеднике и выявить возможные факторы, влияющие на их популяцию.

Таблица 4. Сводная таблица численности населения по годам (с 2014 по 2024 г.)

Table 4. Aggregated table of populations by years (from 2014 to 2024)

| Численность | ||||||||||

Вид / год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Лось | 26 | 75 | 71 | 64 | 101 | 50 | 49 | 56 | 96 | 52 | |

Кабан | 22 | 34 | 3 | 45 | 1 | 0 | 22 | 8 | 5 | 13 | |

Волк | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 15 | |

Енотовидная собака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | |

Рысь | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |

Куница лесная | 3 | 11 | 11 | 11 | 28 | 28 | 21 | 45 | 56 | 113 | |

Горностай | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 9 | 15 | 15 | |

Заяц-беляк | 52 | 112 | 108 | 95 | 108 | 168 | 139 | 481 | 414 | 492 | |

Белка | 64 | 387 | 370 | 50 | 183 | 151 | 133 | 703 | 363 | 319 | |

Лисица | 6 | 19 | 19 | 11 | 8 | 11 | 3 | 19 | 6 | 28 | |

Лесной хорек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |

Таблица 5. Сводная таблица плотности населения по годам (с 2014 г по 2024 г.)

Table 5. Aggregated table of population density by years (from 2014 to 2024)

| Плотность населения на 1000 га | ||||||||||

Вид / год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Лось | 0,62 | 1,79 | 1,69 | 1,52 | 2,40 | 1,19 | 1,17 | 1,33 | 2,27 | 1,24 | |

Кабан | 0,52 | 0,81 | 0,07 | 1,07 | 0,02 | 0,00 | 0,52 | 0,20 | 0,12 | 0,32 | |

Волк | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,36 | |

Енотовидная собака | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,45 | |

Рысь | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,14 | |

Куница лесная | 0,07 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,67 | 0,67 | 0,50 | 1,08 | 1,33 | 2,68 | |

Горностай | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,26 | 0,18 | 0,36 | 0,36 | |

Заяц-беляк | 1,24 | 2,67 | 2,57 | 2,26 | 2,57 | 4,00 | 3,31 | 11,46 | 9,85 | 11,71 | |

Белка | 1,52 | 9,21 | 8,81 | 1,19 | 4,36 | 3,60 | 3,17 | 16,74 | 8,64 | 7,59 | |

Лисица | 0,14 | 0,45 | 0,45 | 0,26 | 0,19 | 0,26 | 0,07 | 0,46 | 0,14 | 0,68 | |

Лесной хорек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | |

Используя имеющиеся данные о численности каждого вида, возможно также рассчитать плотность населения для каждого вида. Для этого необходимо разделить численность популяции на площадь территории заповедника, которая составляет 42 000 гектаров. Этот параметр позволит более детально оценить, как распределены животные в заповеднике и какова их плотность на данной территории.

В условиях благоприятных факторов популяции животных могут переживать быстрый рост численности, что иногда приводит к ситуации популяционного взрыва. Биотический потенциал — это совокупность всех факторов, способствующих увеличению численности популяции. Этот потенциал может быть достаточно высок для различных видов, однако вероятность достижения предела численности в естественных условиях невелика из-за действия лимитирующих факторов. Лимитирующие факторы, препятствующие росту численности популяции, образуют сопротивление среды. Состояние равновесия между биотическим потенциалом и сопротивлением среды, обеспечивающее стабильность численности популяции, называется гомеостазом, или динамическим равновесием. Нарушение этого равновесия может привести к колебаниям численности популяции, то есть к ее изменениям.

Популяция не может увеличиваться бесконечно. Лишь теоретически она способна к неограниченному росту численности. Это связано с тем, что наличие неограниченного доступа к ресурсам, пространству и другим условиям жизни является иллюзорным в реальном мире. Резкое увеличение численности популяции ведет к усилению конкуренции за ресурсы, ухудшению условий обитания, а также повышению уровня внешних угроз, таких как хищники или заболевания. В результате начинают действовать факторы, ограничивающие рост популяции и препятствующие ее неограниченному размножению. Поэтому уравновешенное состояние между ростом популяции и доступными ресурсами является важным аспектом для сохранения стабильности в природных экосистемах.

Согласно исследованиям Х.Г. Андреварты и Л.К. Бирча, опубликованным в 1954 году, концепция «теории лимитов популяционной численности» утверждает, что естественные популяции ограничиваются исчерпанием их пищевых ресурсов и подходящих условий для размножения, а также недостаточной доступностью этих ресурсов и слишком коротким периодом ускоренного роста [12]. В дополнение к этой теории К. Фредерикс в 1937 году предложил теорию биоценотической регуляции численности популяций, которая утверждает, что увеличение численности популяции контролируется комплексом абиотических и биотических факторов окружающей среды [13]. Эти теории в совокупности подчеркивают важность внешних условий и ресурсов для поддержания и регулирования численности популяций в природе.

Подводя итог, лимитирующими факторами следует признать:

- достаточные запасы пищи и ее недостаток;

- конкуренцию нескольких популяций из-за одной экологической ниши;

- взаимоотношения между популяциями хищника и жертвы;

- внешние (абиотические) условия среды.

В дополнение к влиянию экологических факторов в процессе регулирования численности популяций также участвуют внутренние механизмы саморегуляции. Например, при уменьшении доступного пространства и снижении запасов пищи у животных снижается их плодовитость, повышается смертность на ранних стадиях развития, а также задерживается наступление половой зрелости. В случае чрезмерного увеличения численности популяции млекопитающие начинают мигрировать на новые территории в поисках подходящих условий для жизни и размножения.

Резкие непериодические колебания численности могут возникать вследствие природных катастроф.

В не нарушенных деятельностью человека природных сообществах редко происходит неудержимый рост численности, исчерпание ресурсов и гибель популяций.

Организмы размножаются более интенсивно при меньшей плотности популяции и менее интенсивно — при большей плотности, что является результатом действия механизмов внутренней регуляции численности. При низкой плотности популяции увеличивается доступность ресурсов, что стимулирует рост численности и увеличение плодовитости особей. Однако когда плотность популяции возрастает, ресурсы становятся ограниченными, что приводит к конкуренции за пищу, убежище и другие жизненно важные факторы среды. В результате плодовитость снижается, а смертность может возрастать, что приводит к стабилизации или даже уменьшению численности популяции. Таким образом, популяции стремятся к динамическому равновесию, регулируемому как внешними, так и внутренними факторами.

У каждой популяции наблюдаются колебания численности, однако в среднем они сохраняют стабильность. Эти колебания будут продолжаться до тех пор, пока не произойдет какое-либо внешнее воздействие, которое изменит численность популяции. В результате такого воздействия популяция перейдет в новое устойчивое состояние, адаптируясь к изменившимся условиям среды. Однако даже после адаптации колебания численности могут продолжаться, но теперь уже в рамках нового среднего значения, пока не возникнет следующее внешнее воздействие или изменение окружающей среды.

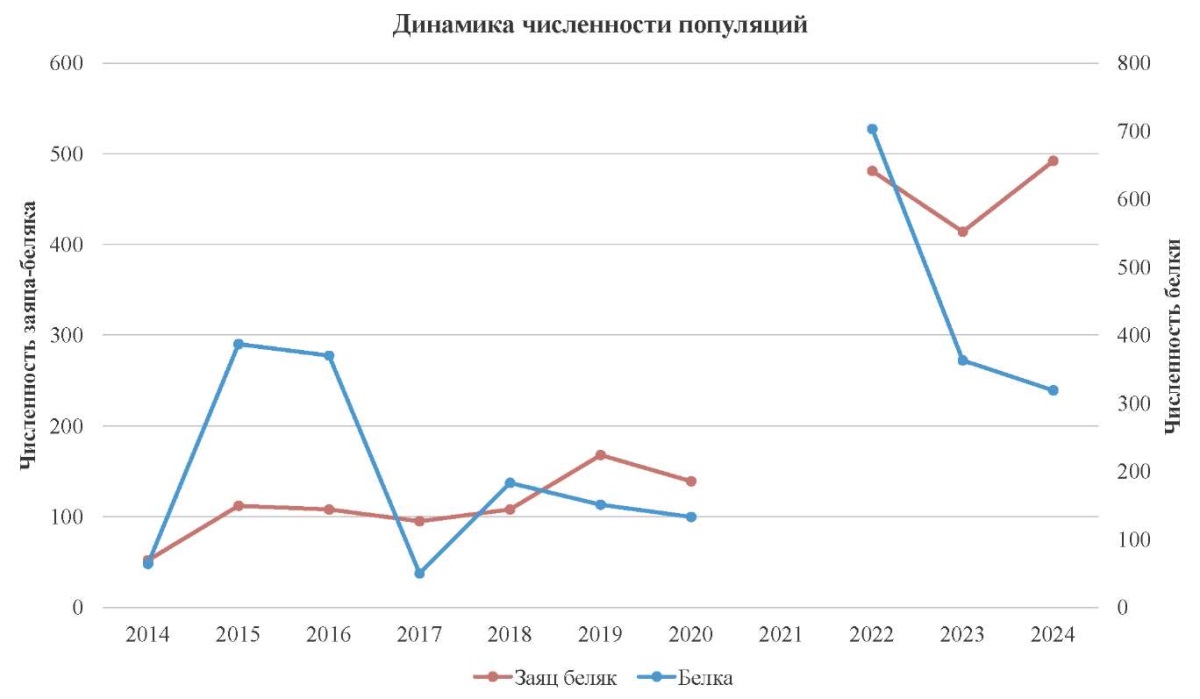

Так, например, в 2021 и 2022 годах был зафиксирован особо крупный урожай еловых и сосновых шишек, произошел популяционный взрыв, и численность популяций белки и зайца стремительно возросла (рис. 1), однако в 2023 г. мы можем увидеть резкое сокращение численности. Это объясняется тем, что 2023 год уже не был таким урожайным, и пищевых ресурсов для поддержания численности популяций стало недостаточно, животные начали расселяться на соседние территории с подходящими условиями для жизни, а также увеличилась смертность. Благодаря урожайным 2021 и 2022 годам численность данных популяций сейчас переживает переход в новое устойчивое состояние.

Рис. 1. Изменение численности популяций белки и зайца-беляка

Fig. 1. Changes in the number of squirrel and Arctic hare populations

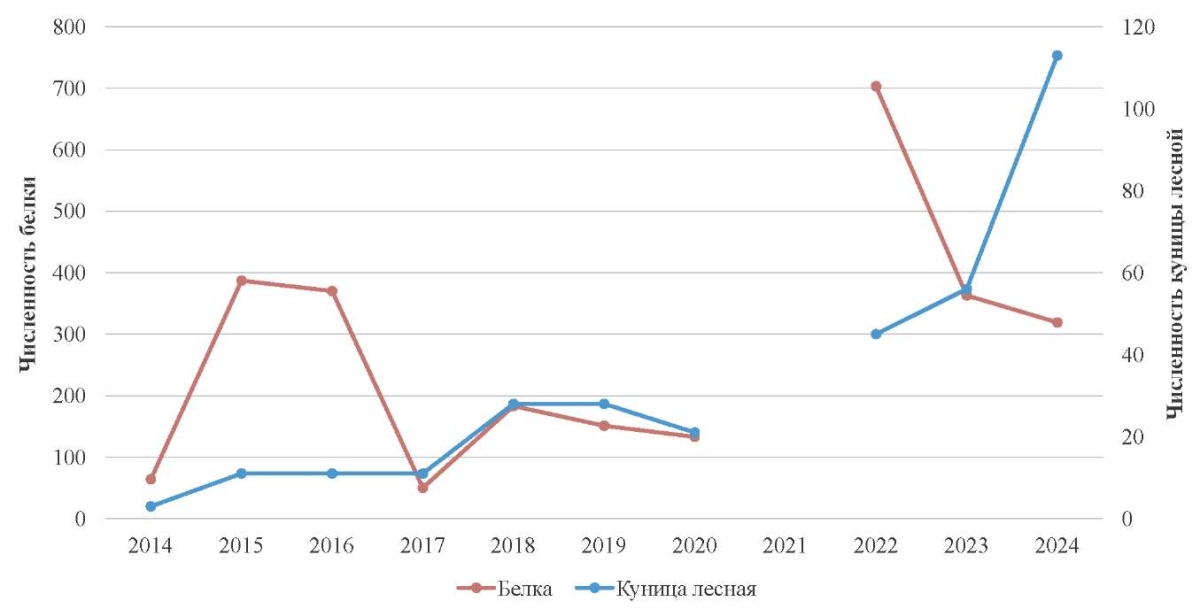

Вслед за ростом численности популяции жертвы всегда идет рост численности популяции хищника. По данным таблицы 4, численность куницы, основным рационом питания которой являются белки, после 2022 года сильно возросла и продолжает расти (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость численности популяции куницы от численности популяции белки

Fig. 2. Dependence of marten population size on squirrel population size

Рис. 3. Зависимость численности популяции волка от численности популяции кабана

Fig. 3. Dependence of wolf population size on wild boar population size

В динамике взаимоотношений между хищниками и их жертвами наблюдаются регулярные колебания численности. Сначала популяция жертвы растет, увеличивая свою плотность, что приводит к более частым встречам хищников с потенциальной добычей. В результате хищники тратят меньше усилий на поиск пищи, что способствует росту их собственной численности. По мере увеличения популяции хищников их плотность населения также растет, однако пищевые ресурсы истощаются, так как жертвам становится все сложнее избегать хищников. В итоге это приводит к снижению численности популяции жертвы, что, в свою очередь, сказывается на численности популяции хищника. Таким образом, взаимодействие между хищниками и жертвами демонстрирует циклический характер колебаний их численности.

Рассмотрим несколько графиков зависимости численности популяции хищника от численности популяции жертвы.

При анализе диаграммы видно, что увеличение количества волков происходит с незначительной задержкой относительно увеличения числа кабанов, а максимальные значения популяций оказываются расположенными в противовес друг другу.

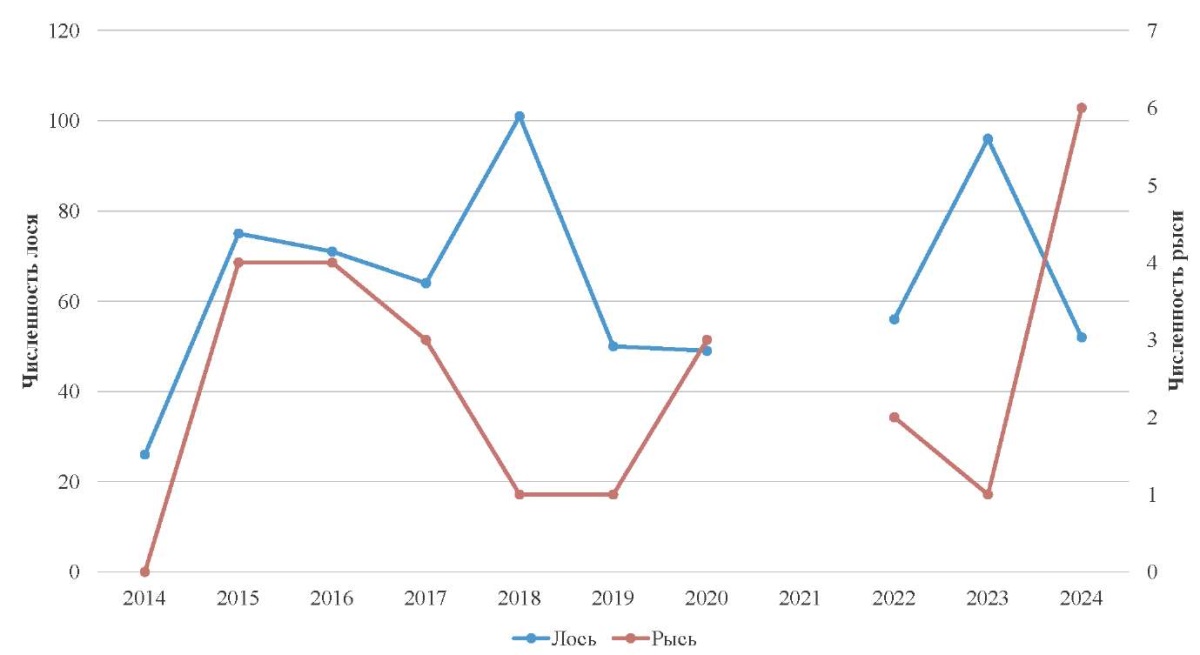

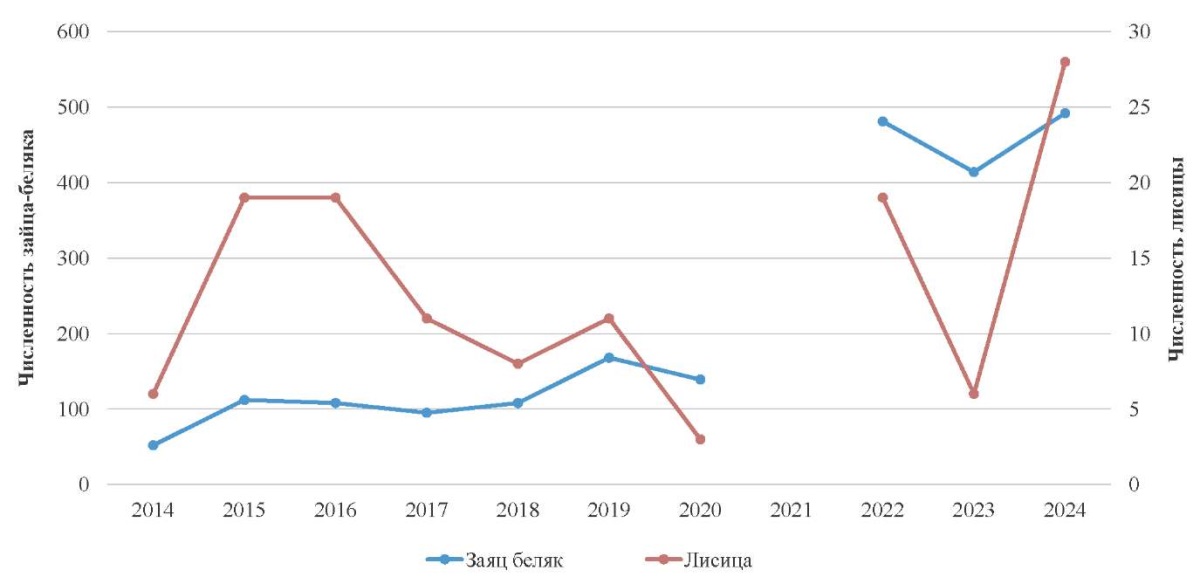

На рис. 4 и 5 мы также можем наблюдать, что графики численности хищников отражают тенденции графиков численности их жертв, но с некоторой временной задержкой. Это является результатом взаимодействия между хищниками и их добычей, где рост популяции жертвы стимулирует увеличение популяции хищника, а последующее сокращение численности жертвы приводит к уменьшению численности хищников. Этот цикл может повторяться неоднократно, создавая колебания численности популяций хищников и жертв.

Рис. 4. Зависимость численности популяции рыси от численности популяции лося

Fig. 4. Dependence of lynx population size on moose population size

Рис. 5. Зависимость численности популяции лисицы от численности популяции зайца-беляка

Fig. 5. Dependence of fox population size on Arctic hare population size

В дополнение к взаимодействию хищников и жертв численность популяций обоих групп также подвержена влиянию других экологических факторов. Например, в зимний сезон глубина снежного покрова играет значительную роль в регулировании численности. Глубокий снег может затруднить передвижение и охоту для хищников, а также ограничить доступ жертв к пищевым ресурсам, что в итоге может привести к снижению численности обеих популяций.

Просмотрев архив погоды на гидрометеостанции Лодейное Поле с 2014 по 2024 год, один из авторов рассчитал среднюю глубину снежного покрова за каждый год (таблица 6).

Таблица 6. Среднее и максимальное значение глубины снежного покрова за каждый год (с 2014 по 2024 г.)

Table 6. Average and maximum snow depth for each year (from 2014 to 2024)

Год | Максимальная глубина снежного покрова, см | Среднее значение глубины снега за год, см |

2014 | 36 | 7,3 |

2015 | 76 | 29,9 |

2016 | 41 | 21,4 |

2017 | 61 | 25 |

2018 | 54 | 27,6 |

2019 | 80 | 41,5 |

2020 | 23 | 7,3 |

2021 | 62 | 33,8 |

2022 | 98 | 52,6 |

2023 | 83 | 34,1 |

2024 | 74 | 45,5 |

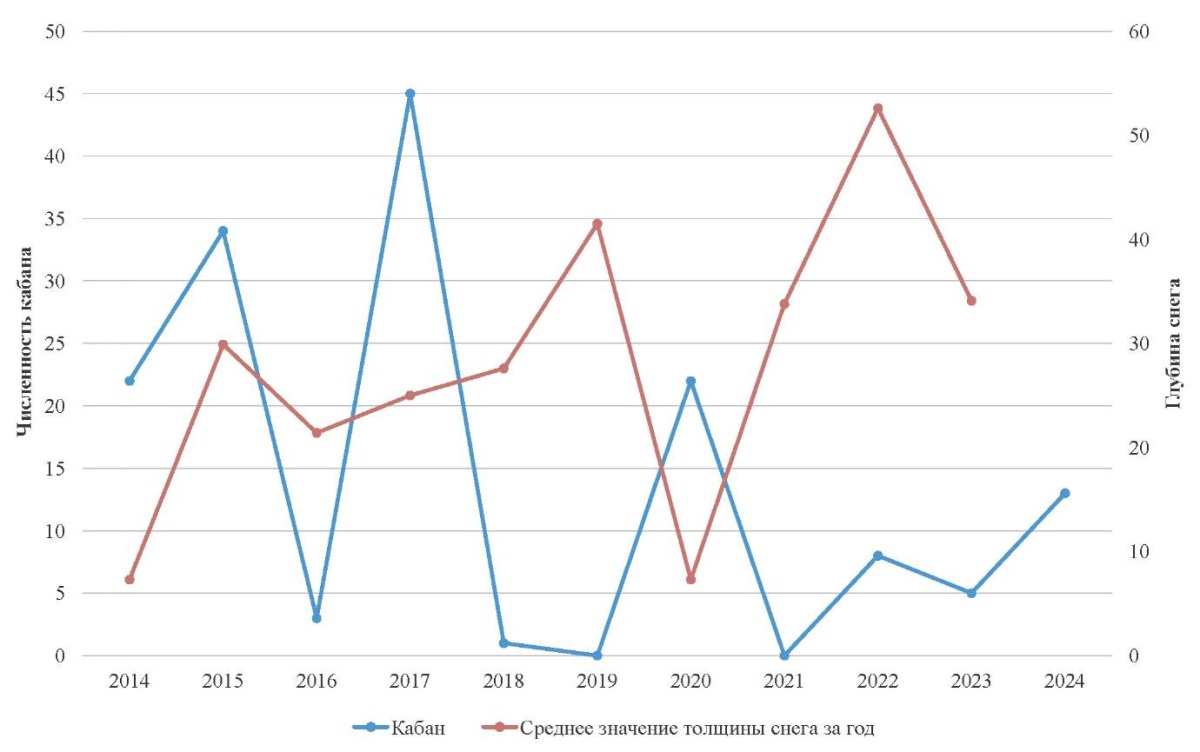

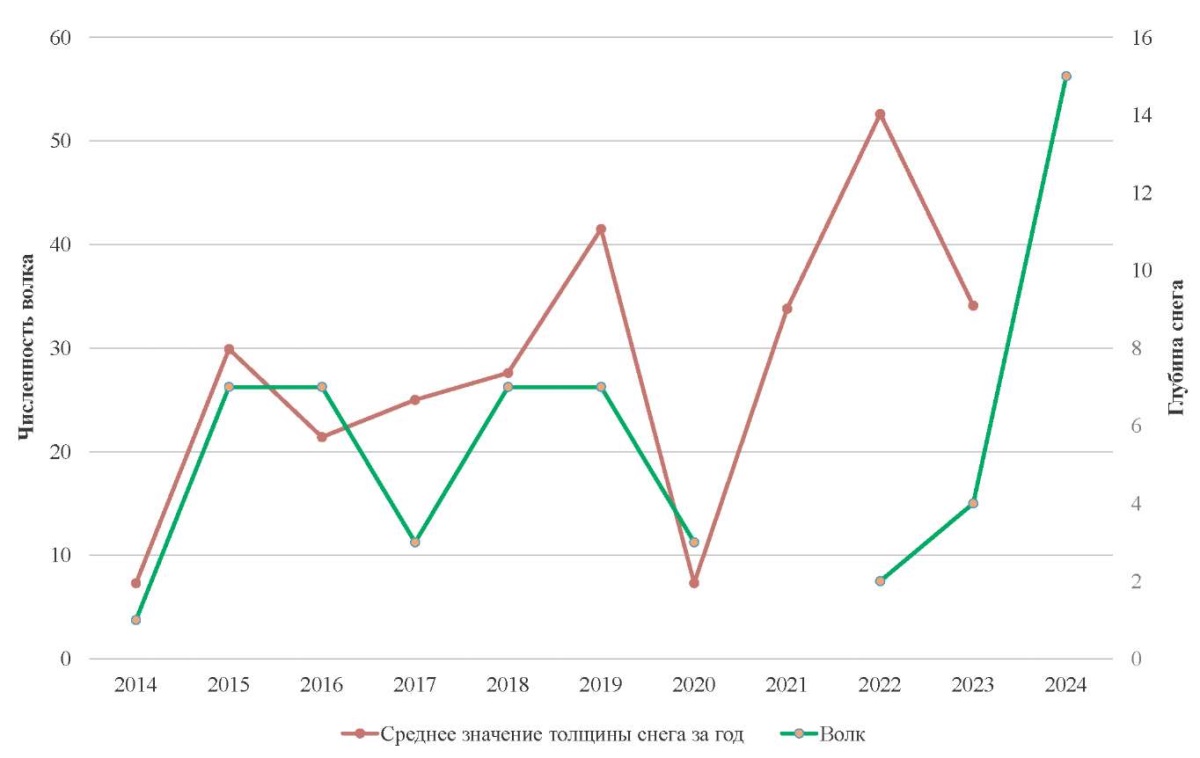

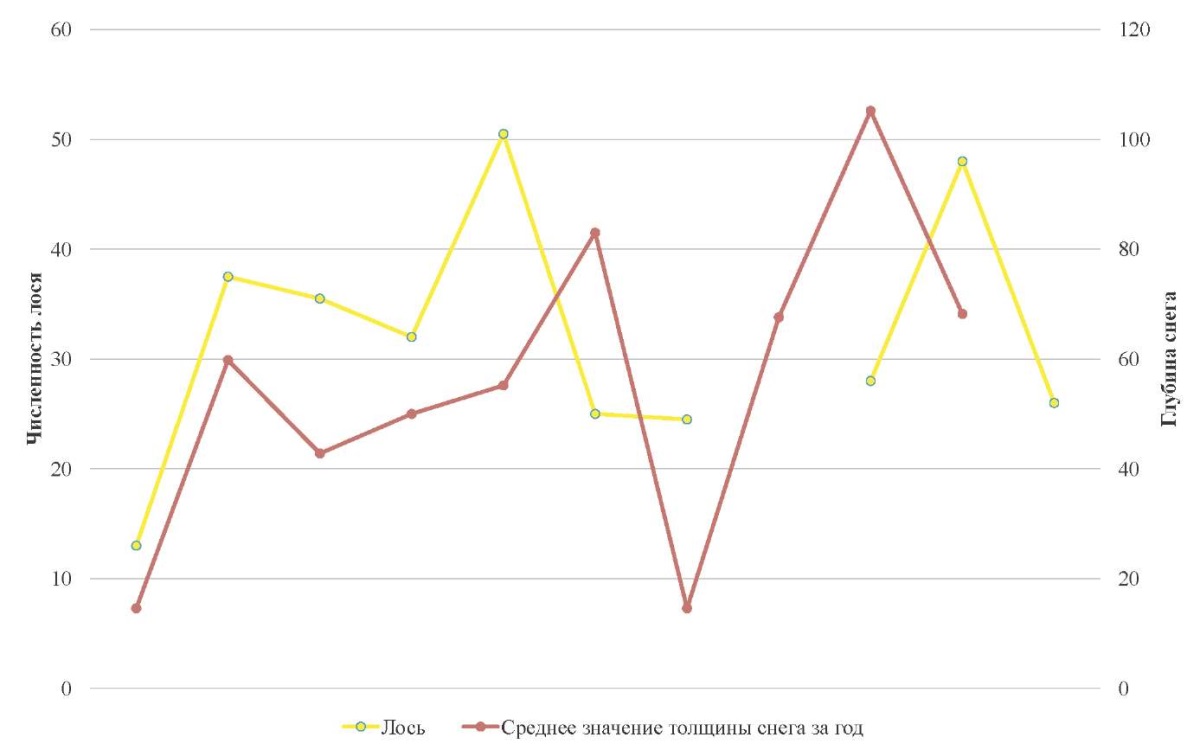

Сопоставив данные по численности популяций с данными средней глубины снежного покрова, можно рассмотреть следующие зависимости (рис. 6, 7 и 8).

Рис. 6. Зависимость численности популяции кабана от глубины снежного покрова

Fig. 6. Dependence of wild boar population size on snow cover depth

Рис. 7. Зависимость численности популяции волка от глубины снежного покрова

Fig. 7. Dependence of wolf population size on snow cover depth

Рис. 8. Зависимость численности популяции волка от глубины снежного покрова

Fig. 8. Dependence of wolf population size on snow cover depth

Посмотрев на график, можно заметить, что максимальные значения численности популяции кабанов совпадают с годами, когда глубина снежного покрова была минимальной. Кабан имеет массивное тело в сравнении с короткими лапами, и ему тяжело ходить по глубокому снегу, поэтому кабанам проще добывать пищу и скрываться от хищников на поверхности с неглубоким снежным покровом.

Волку тоже тяжело передвигаться в глубоком снегу, соответственно и догнать жертву становится труднее, однако при анализе графика видно, что численность популяции волка увеличивается в те периоды, когда глубина снежного покрова также возрастает, и уменьшается при снижении глубины снега. Это может быть связано с тем, что волк, обладая более длинными лапами и большей ловкостью, имеет преимущество в глубоком снегу по сравнению с кабаном, что облегчает ему добычу пищи и удержание популяции на стабильном уровне.

Несмотря на то что лось является одной из жертв волка, его популяция демонстрирует рост при увеличении глубины снежного покрова. Это может быть связано с тем, что лось обладает крупным телосложением и длинными ногами, что позволяет ему передвигаться даже в глубоком снегу быстрее, чем хищник. Кроме того, в отличие от кабана, лось в зимний период питается корой и ветвями деревьев, что делает его доступ к пищевым ресурсам независимым от глубины снежного покрова.

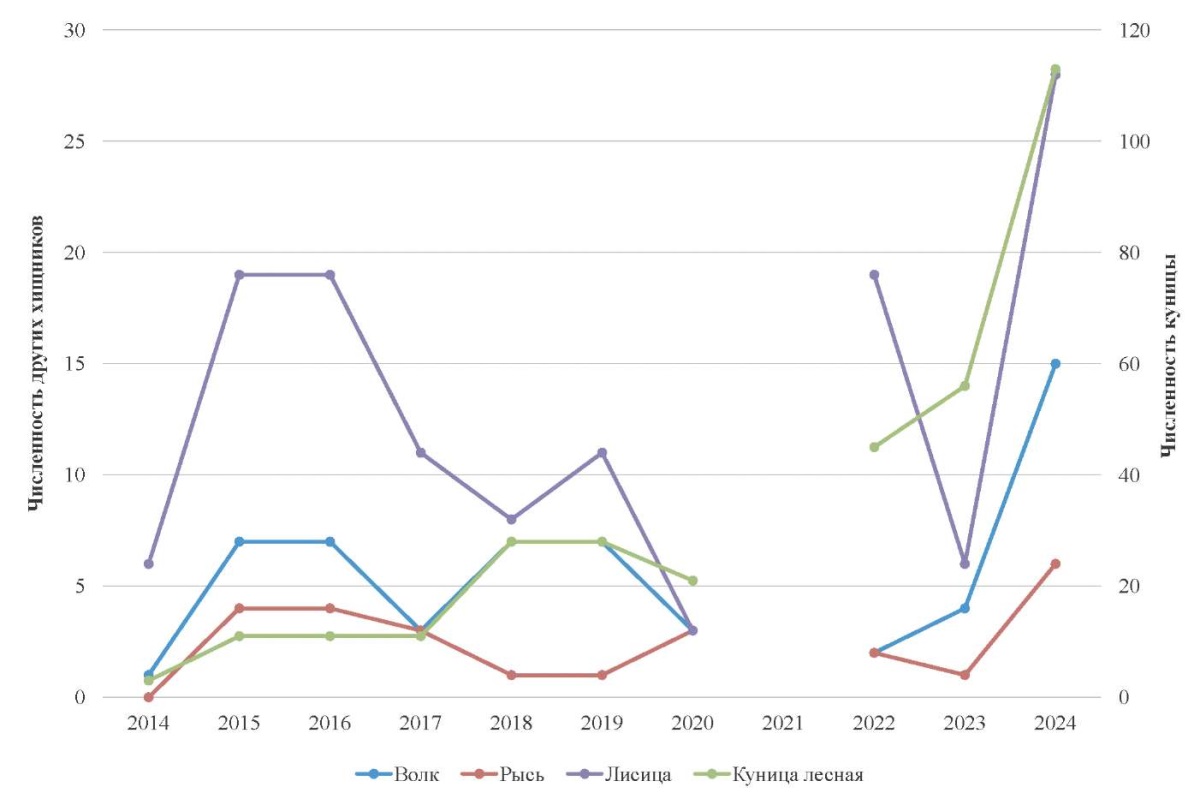

Далее составим график по всем вышеприведенным хищникам (рис. 9).

Рис. 9. Динамика численности популяций волка, рыси, куницы лесной и лисицы с 2014 по 2024 год

Fig. 9. Population dynamics of wolf, lynx, forest marten, and fox from 2014 to 2024

Анализируя графики, можно отметить, что популяции хищников демонстрируют очень похожие тенденции, поскольку их пики и спады численности совпадают. Это можно объяснить практически идентичной кормовой базой и одинаковыми условиями среды, от которой они зависят.

Заключение

В результате исследования методом ЗМУ были рассмотрены особенности динамики численности популяций млекопитающих на территории Нижне-Свирского заповедника с 2014 по 2024 год. Выявлены некоторые закономерности между численностью хищников и жертв. По полученным данным можно сделать выводы о влиянии погодных условий на численность популяций млекопитающих.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что численность популяций каждого из видов имеет постоянные периодические колебания. В первую очередь это зависит от погодных условий и урожайности, а также естественных процессов жизни млекопитающих. На каждом отдельном виде те или иные изменения погодных условий отражаются по-разному. Для кого-то увеличение глубины снежного покрова будет преимуществом, а для кого-то — наоборот. В то же время благоприятные погодные условия для урожая еловых и сосновых шишек положительно сказались как на травоядных, так и на хищниках.

В период с 2014 по 2024 год численность популяций колебалась, но в целом оставалась на стабильном уровне. После урожайных лет 2021–2022 численность жертв возросла, что привело к увеличению численности хищников. Несмотря на последующее снижение численности, она оставалась выше, чем до урожайных годов. Пока рано делать окончательные выводы, однако можно предположить, что изменения в доступности и объеме пищи могут привести к новому устойчивому состоянию популяций. Дальнейшие наблюдения позволят подтвердить или опровергнуть эту теорию.

По результатам работы получены следующие выводы.

- На численность популяции влияет комплекс различных факторов, которые взаимосвязаны друг с другом и не могут рассматриваться отдельно.

- Численность популяции хищников напрямую зависит от численности популяции жертвы, и изменения в численности одного вида приводят к соответствующим колебаниям в численности другого вида, что является естественным процессом.

- При значительных изменениях во внешней среде, таких как погодные условия, количество осадков, уровень урожайности численность популяций может быстро изменяться.

Вклад авторов

Асоскова Александра Евгеньевна — существенный вклад в разработку концепции или дизайна работы, сбор, анализ, интерпретация полученных данных, написание статьи;

Скворцов Владимир Валентинович — редактирование с целью повышения ее научной значимости, окончательная доработка версии работы.

Author contribution statement

Alexandra E. Asoskova — substantial contribution to the concept and design of the work; collecting, analyzing, and interpreting data; manuscript writing;

Vladimir V. Skvortsov — editing of the manuscript with introduction of valuable scientific content; preparation of the manuscript for publication.

Список литературы

1. ФГБУ «Нижне-Свирский государственный природный заповедник» [интернет]. Режим доступа: https://www.n-svirsky.ru/o-nas/index.php

2. Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Нижне-Свирский Государственный Природный Заповедник. Летопись природы. Кн. 33. Лодейное Поле; 2015.

3. Приложение № 1 к приказу ФГБУ «ФНИЦ Охота» от 14 ноября 2022 года № 74. Методика учета численности охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета [интернет]. Режим доступа: https://fauna.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/11/17/%D0%97%D0%9C%D0%A3__%D0%BE%D1%82_14.11.2022__74_17776406_v1.PDF

4. Летопись погоды в Лодейном Поле. Погода и климат [интернет]. Режим доступа: http://www.pogodaiklimat.ru/history/22913.htm

5. Архив погоды в Лодейном Поле [интернет]. Режим доступа: https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Лодейном_Поле

6. Архив погоды в Лодейном Поле. World-Weather [интернет]. Режим доступа: https://world-weather.ru/archive/russia/lodeynoye_pole/

7. Глава XVII ЗК РФ. Земли особо охраняемых территорий и объектов (действующая редакция). Кодексы и законы [интернет]. Режим доступа: https://www.zakonrf.info/zk/gl17/

8. Ковалев В.А., Кудашкин С.И., Олигер Т.И. Кадастр позвоночных животных Нижне-Свирского заповедника (Аннотированные списки видов). СПб.; 1996.

9. Труды Нижне-Свирского государственного природного заповедника. Вып. 1. СПб.; 2006.

10. Арискина В.А., Арискина О.В., Арискин В.А. Зимний маршрутный учёт. В: Биологическое разнообразие и устойчивость лесных и урбоэкосистем. Материалы науч.-практ. конф., Ялта, 12–15 сент. 2019 г. Ялта: Ариал; 2019, с. 155–159.

11. Олигер Т.И. Летопись природы: Редкие виды. Позвоночные животные. Научные исследования в заповедниках и национальных парках Российской Федерации (2015-2021 гг.). Вып. 5. Симферополь: Бизнес-Информ; 2022, с. 205–206.

12. Andrewartha H. G. and L. C. Birch. The Distribution and Abundance of Animals. Univ. of Chicago Press, Chicago, 1954. xv + 782 pp.

13. Friederichs, Karl. Ökologie als Wissenschaft von der Natur: oder biologische Raumforschung. Leipzig, 1937. 132 pp.

Об авторах

A. Е. АсосковаРоссия

Асоскова Александра Евгеньевна — преподаватель

191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А

В. В. Скворцов

Россия

Скворцов Владимир Валентинович — д.б.н., профессор кафедры ботаники и экологии

Санкт-Петербург

ID Web of Science AAG-5732-2019,

ID Scopus 7101863670,

ID РИНЦ 66826

Рецензия

Для цитирования:

Асоскова A.Е., Скворцов В.В. Изучение межгодовой изменчивости численности популяций млекопитающих в Нижне-Свирском заповеднике методом зимнего маршрутного учета. Арктика и инновации. 2024;2(4):106-124. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-106-124

For citation:

Asoskova A.Е., Skvortsov V.V. Inter-annual variability of mammal populations in the Nizhnesvirsky Nature Reserve by winter route sensing. Arctic and Innovations. 2024;2(4):106-124. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2024-2-4-106-124