Перейти к:

Первый российский опыт применения процедур морского пространственного планирования в российской части Баренцева моря

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-18-31

Аннотация

Процедура «морское пространственное планирование» (МПП) широко применяется в приморских странах всего мира. Основой МПП является учет всех видов текущей и запланированной хозяйственной деятельности на море и оценка их влияние на все биотические и абиотические компоненты экосистемы. В 2013–2015 гг. в России впервые под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии был реализован пилотный проект по реализации МПП в российской части Баренцева моря для выполнения поручения Президента РФ. В результате выполнения проекта были выработан перечень экологических ограничений и предложений для каждого вида хозяйственной деятельности в Баренцевом море. На основе данных предложений Правительством РФ была разработана дорожная карта по внедрению процедуры МПП в РФ на 2015–2018 гг. и доклад Президенту РФ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Корнеев О.Ю. Первый российский опыт применения процедур морского пространственного планирования в российской части Баренцева моря. Арктика и инновации. 2023;1(1):18-31. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-18-31

For citation:

Korneev O.Yu. First Russian experience of implementing marine spatial planning procedures in the Russian part of the Barents Sea. Arctic and Innovations. 2023;1(1):18-31. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-18-31

В «Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года» (2010) предусмотрено развитие такого подхода к регулированию хозяйственной деятельности на море, как «комплексное управление морским природопользованием». В качестве одного из инструментов для реализации указанного подхода было предложено «использование и развитие инструментария морского пространственного планирования» (МПП).

Тем не менее необходимо констатировать, что в настоящее время в России отсутствуют национальные документы по проведению процедуры МПП. В то же время за рубежом наряду с национальными документами по имплементации МПП страны учитывают положения международного документа «Руководство по МПП» Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО ООН («A Step-by-Step Approach toward Ecosystem-based Management», 2009 и его обновленная версия 2014 г. (IOC Evaluating Marine Spatial Plans. Manuals and Guides, N°. 70, ICAM Dossier N°. 8, 2014)). Согласно данным документам основной целью МПП является достижение оптимального уровня развития морского природопользования в акватории при сохранении благополучного уровня биоразнообразия экосистемы.

Президент РФ В.В. Путин 29.06.2014 г. подписал Перечень поручений Правительству РФ по итогам проведенного 05.06.2014 г. в Санкт-Петербурге Совещания по вопросам безопасного освоения Арктики. В пункте 3в этого Перечня было указано «Разработать пилотный проект комплексного управления природопользованием в арктических морях и реализовать его в российской части Баренцева моря» к февралю 2015 г.

Ресурсный потенциал морей Арктики, и в том числе Баренцева моря, является востребованным для решения многих задач социально-экономического развития страны. Так, например, интенсивность и объем морских грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) постоянно увеличивается, и в 2021 г. объем составил уже 34,85 млн т, что по сравнению с самым развитым этапом советского периода в 1987 г. (7 млн т) составляет превышение почти в 5 раз [1]! Однако согласно федеральному проекту «Развитие Северного морского пути», входящему в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2024 г., разработанному согласно Указу Президента России от 7.05.2018, развитие СМП продолжится, и уже к 2024 г. предполагается выйти на 80 млн т, а к 2030 г. — на 110 млн т! При этом глава Росатома на Восточном экономическом форуме в 2021 г. объявил, что к 2035 г. объем грузоперевозок должен достичь 250 млн т!

Таким образом, нагрузка на морские экосистемы Баренцева моря в транспортных коридорах по сравнению с 2021 г. возрастет почти в 8 раз, а относительно советского 1987 г. — в 35 раз! Все это, безусловно, скажется на состоянии всех элементов экосистемы: как биотических (живых: фитопланктон, зоопланктон, бентос, рыбы, морские млекопитающие, птицы, инвазийные организмы), так и абиотических (неживых: вода, дно, воздух, изменения климата).

На арктическом шельфе к настоящему времени выявлены крупные месторождения углеводородов, а в Печорском море на нефтяном месторождении Приразломное уже с декабря 2013 г. идет добыча нефти, которую с морской стационарной ледостойкой платформы круглогодично отгружают на танкеры для перевозки.

Кроме этого, в Баренцевом море активно осуществляется промышленное рыболовство, являющееся важным компонентом продовольственной безопасности России. Также в Баренцевом море активно проводятся учения Военно-Морского флота и осуществляется круизный туризм.

Таким образом, в настоящее время для применения процедуры МПП для планирования развития хозяйственной деятельности в арктических морях и, в частности, в российской части Баренцева моря, имеются правовые и экологические основания. Однако для реализации поручения Президента РФ 2014 г. в России отсутствовали отечественные нормативно-методические документы по процедуре проведения МПП.

Реализуя положения Стратегии развития морской деятельности РФ и во исполнение п. 3в Перечня поручений Президента РФ, Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) в 2013–2015 гг. организовало выполнение научно-исследовательской работы (НИР), в рамках которой впервые в России был разработан Пилотный проект морского пространственного планирования в российской части акватории Баренцева моря (Государственный контракт с ОАО «Севморгео» № РГ-10-23/240, закончен в 2015 г.) в целях обеспечения экосистемного подхода при планировании хозяйственного использования данного моря (автор статьи являлся научным и организационным руководителем данной НИР).

Научные исследования по применению процедуры МПП в Баренцевом море проходили в рамках двухсторонних контактов с Норвегией: в контексте работы Морской группы Смешанной российско-норвежской комиссии по охране окружающей среды, осуществляющей свою деятельность под эгидами природоохранных министерств двух стран [2]. В Норвегии с 2006 г. на государственном уровне реализуются планы по управлению ресурсами отдельных районов Баренцева моря. С учетом этого опыт соседей был детально рассмотрен.

Кроме АО «Севморгео» — разработчика и координатора в команду разработчиков Пилотного проекта также входили: ФГБУ «Арктический и антарктический НИИ» (СПб); ФГУП «Полярный институт рыбного хозяйства и океанографии» (Мурманск); ФГБУ «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга»; Мурманский морской биологический институт РАН; ФГБУ «ВНИИ Экология» (Москва) и Всемирный фонд дикой природы в России (Мурманск и Москва).

Для достижения поставленной цели в проекте решались следующие задачи:

- анализ существующих международных и отечественных документов в области морского пространственного планирования и планов по управлению морскими ресурсами;

- формулировка цели и задач морского пространственного планирования в российской части Баренцева моря;

- временной горизонт планирования (10 лет);

- оценка текущего состояния экосистемы (абиотических и биотических компонент), оценка ожидаемых изменений климата и их влияние на будущее состояние морской экосистемы Баренцева моря в целом;

- оценка текущего и будущего состояния развития основных отраслей народного хозяйства в российской части Баренцева моря на основе анализа действующих утвержденных соответствующих государственных и отраслевых документов;

- пространственное цифровое картографирование текущего и будущего состояния параметров экосистемы и зон развития отраслей народного хозяйства;

- выявление пространственных зон конфликтов между отраслями народного хозяйства на текущем уровне и в будущем;

- выявление пространственных зон конфликтов между интегральной оценкой биоразнообразия экосистемы и зонами развития отраслей народного хозяйства на текущий момент и в будущем;

- разработка пространственного (комплексного) Плана управления ресурсами вроссийской части Баренцева моря на основе учета сформулированных предложений по регулированию развития отраслей народного хозяйства на основе учета установленных текущих и будущих экологических угроз при запланированном уровне техногенной нагрузки (законодательные и управленческие);

- разработка предложений по мониторингу хода выполнения Плана управления и его последующей адаптации к изменяющимся условиям в ходе его реализации.

Структура отчета НИР по разработке пилотного проекта приведена в приложении 1.

Основными методами работ были:

- анализ натурных данных о состоянии экосистемы российской части Баренцева моря и данных о развитии отраслей народного хозяйства, приведенных в соответствующих стратегических документах по их развитию;

- проведение процедуры МПП с учетом положений Руководства Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО по морскому пространственному планированию и опыта Норвегии.

Для оценки текущего и планируемого в будущем уровня техногенной нагрузки на экосистему российской части Баренцева моря были проанализированы следующие программные стратегические документы по развитию отраслей народного хозяйства применительно к региону Баренцева моря:

- Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Правительство РФ, Минприрода, 2014);

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. (Минэнерго, 2009);

- Транспортная стратегия РФ до 2030 г. (с изменениями от 2014 г.);

- Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. (ФГУП «Росморпорт», 2011);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р);

- Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период 2020 г. (Росрыболовство, 2010);

- Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (2014 г.);

- Стратегии развития Мурманской и Архангельской областей, включая Ненецкий автономный округ, до 2020 года и на период до 2025 года (2013 г.);

- Программа ОАО «Газпром» по освоению ресурсов углеводородов на шельфе Российской Федерации до 2030 года (2011 г.);

- официальные документы и сайты частных компаний: ОАО «Совкомфлот», ОАО «Роснефть».

С учетом юрисдикции Российской Федерации на акватории Баренцева моря пространственные границы МПП включают национальные воды, содержащие в себе воды территориального моря и воды исключительной экономической зоны, а также основные техногенные объекты на побережье, такие как порты и населенные пункты.

Этап определения временных границ был также разделен на два подэтапа:

- определение базового года или периода для оценки текущих экологических и экономических условий;

- определение временного горизонта планирования (года или периода).

Базовым периодом в данном проекте МПП определен интервал 2012–2014 гг., т.к. по нему имеется последняя современная информация как о состоянии экосистемы российской части Баренцева моря, так и о техногенной нагрузке на нее.

Временным горизонтом планирования определен период 2020–2030 гг., что определяется временными горизонтами стратегического планирования развития отраслей народного хозяйства, изложенных в соответствующих для них стратегических и концептуальных документах.

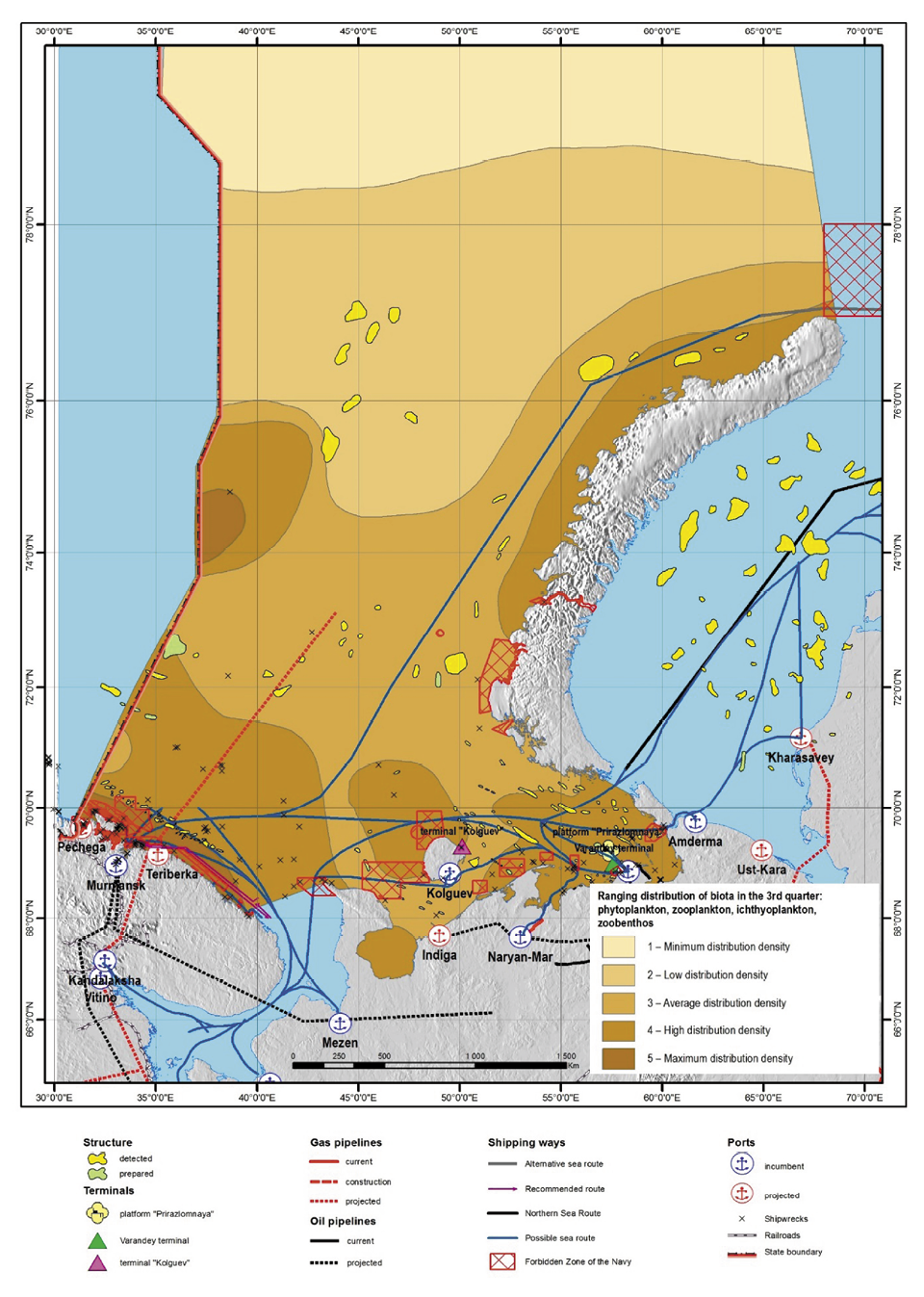

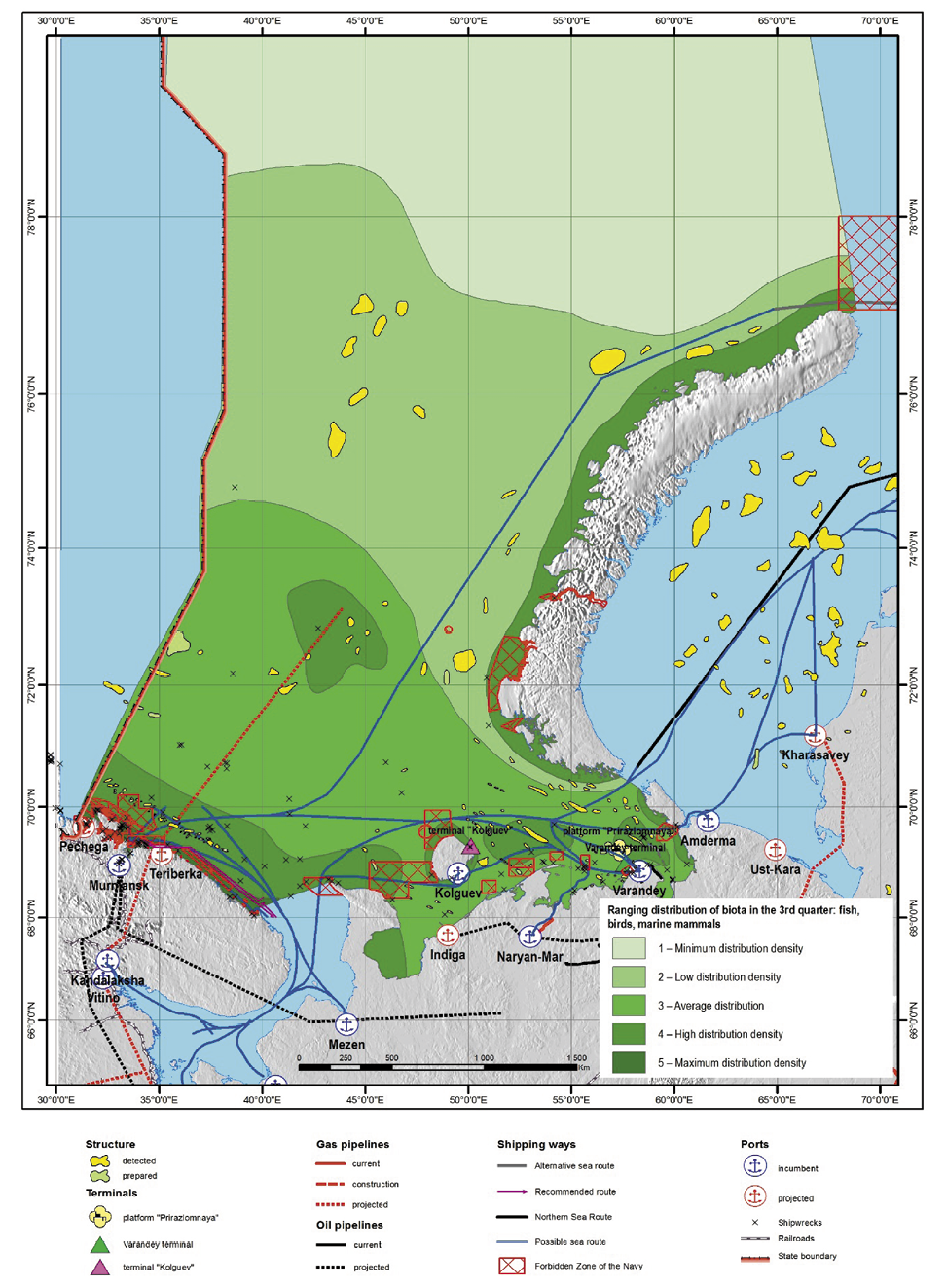

На основе оценки состояния отдельных гидробионтов в Баренцевом море были подготовлены интегральные (комплексные) планы пространственного распределения биоразнообразия по основным четырем сезонам: зима (ноябрь — февраль), весна (март — май), лето (июнь — август) и осень (сентябрь — октябрь).

К основным биотическим компонентам экосистемы российской части Баренцева

моря относят планктон (фитопланктон и зоопланктон), бентос (фитобентос и зообентос), рыбы (донные рыбы, пелагические и проходные рыбы), морские млекопитающие (ластоногие, китообразные и белый медведь), морские птицы и инвазийные организмы.

При построении пространственных карт выявился факт, что каждый вид организмов имеет свои пространственные очаги биоразнообразия, поэтому для более корректной оценки пространственного положения очагов биоразнообразия в российской части Баренцева моря основные звенья трофической цепи были условно разделены на два подкласса:

- низший (фитопланктон, ихтиопланктон, зоопланктон и зообентос);

- и высший (рыбы, птицы, морские млекопитающие).

При компьютерном наложении карт пространственного расположения очагов биоразнообразия для выбранных видов биоты были получены интегральные карты биоразнообразия в российской части Баренцева моря.

При реализации процедуры МПП в Баренцевом море были получены следующие результаты:

- оценены параметры современного и планируемого уровней развития судоходства, портов, рыбного промысла и нефтегазовой деятельности;

- в результате анализа текущей и планируемой техногенной деятельности в российской части Баренцева моря установлено ранжирование воздействия на состояние морской экосистемы (от большего к меньшему):

1) увеличение объема грузоперевозок в море, в т.ч. нефти и газового конденсата;

2) отгрузка нефти в море;

3) промышленное рыболовство;

4) аквакультура (рыбоводство);

5) сейсморазведка месторождений углеводородов;

6) поисковое и разведочное бурение на УВ;

7) учения ВМФ (эпизодически);

8) трансграничное загрязнение;

9) инвазийные организмы (микро);

10) добыча углеводородов (текущее и потенциальное);

- выявлены пространственные зоны конфликтов в развитии отраслей народного хозяйства;

- выявлены пространственные зоны конфликтов между зонами развития судоходства и нефтегазовой деятельности и зонами максимумов биоразнообразия;

- разработан проект пространственного Плана комплексного управления морским природопользованием российской части Баренцева моря на основе экосистемного подхода, содержащий конкретные предложения как законодательного, так и управленческого характера;

- разработаны предложения по мониторингу выполнения Плана управления и его адаптации к изменяющимся условиям.

Для примера на рисунке 1 представлена существующая и планируемая техногенная нагрузка на российскую часть Баренцева моря для низшего уровня трофической сети в наиболее экологически активный летний период (июнь — август), а на рисунке 2 — для высшего уровня трофической цепи экосистемы. Именно анализ данных карт для каждого сезона позволил выявить зоны конфликтов очагов биоразнообразия и техногенной нагрузки [3].

Рис. 1. Интегральная карта биоразнообразия (планктон, бентос) в российской части Баренцева моря для летнего сезона (июнь — август) с судоходными путями, районами деятельности ВМФ и существующими и планируемыми портами

Fig. 1. Integral map of biodiversity (plankton; benthos) in the Russian part of the Barents Sea in the summer season (June–August), including navigation routes, Russian naval activity areas, and current and planned ports

Рис. 2. Интегральная карта биоразнообразия (рыбы, птицы, морские млекопитающие) в российской части Баренцева моря для летнего сезона (июнь — август) с судоходными путями, районами деятельности ВМФ и существующими и планирующимися портами

Fig. 2. Integral map of biodiversity (fish, birds, and marine mammals) in the Russian part of the Barents Sea in the summer season (June–August), including navigation routes, Russian naval activity areas, and current and planned ports

В результате проведенных исследований были разработаны конкретные предложения и рекомендации к проекту Концепции разработки Плана управления ресурсами российской части Баренцева моря на основе экосистемного подхода, включающие в себя:

Для регулирования судоходства:

1) для ограничения судоходства в морских акваториях ООПТ Минприроды целесообразно обратиться в Минтранс о закрытии данных районов для плавания судов на основе ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ», расположенных в исключительной экономической зоне (ИЭЗ):

- ст. 32 для районов со льдами «в течение большей части года»;

- ст. 33 для других районов;

2) с учетом планируемого резкого увеличения грузопотока в ИЭЗ Баренцева моря по Северному морскому пути и транзита из Обской губы целесообразно на основе ст. 33 ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» рекомендовать Минприроды обратиться в Минтранс для установления рекомендованных курсов плавания:

- основной грузопоток по СМП осуществлять по северному варианту (севернее арх. Новая Земля);

- при плавании в Печорском море выбирать морские пути севернее о. Колгуев — по 70ос.ш.;

3) для реализации ст. 33 ФЗ № 191-ФЗ по ограничениям судоходства в ИЭЗ Минприроды необходимо инициировать перед Правительством РФ подачу соответствующей заявки в Международную морскую организацию. Ответственным государственным органом исполнительной власти для подачи такой заявки является Минтранс с привлечением для этого Минобороны, Минприроды и Минсельхоза (Росрыболовство);

4) для сохранения экосистем около регионального заказника «Вайгач» в проливе Югорский шар (в территориальном море) Минприроды целесообразно инициировать перед Минтрансом установление запретного района плавания в проливе постоянно или временно во 2-м и 3-м кварталах.

Для регулирования нефтегазовой деятельности:

- выполнять сейсморазведку в районах расположения максимумов биоразнообразия в 1-м и 2-м кварталах и конце 4-го квартала;

1) осуществлять разведочное и поисковое бурение только по схеме 0 сброса;

2) осуществлять добычу углеводородов только по схеме 0 сброса;

3) рекомендовать Минприроды при планировании районов добычи углеводородов предварительно провести НИР по определению районов ограничения антропогенной деятельности (РОАД) в Печорском море на основе учета положений Конвенции о биоразнообразии по выбору экологически и биологически важных районов;

4) осуществлять отгрузку нефти на терминалах морских перевалочных комплексов с учетом обязательной рекуперации выходных УВ газов из танков танкеров (большие и малые «дыхания»).

Для регулирования промышленного рыболовства:

1) необходимо совершенствовать систему краткосрочного прогнозирования на следующей основе:

- продолжение экосистемных съемок Полярного института рыболовства и океанографии (ПИНРО, Мурманск) с привлечением данных Мурманского морского биологического института (ММБИ);

- совершенствование математических моделей расчета промысловых запасов и общих допустимых уловов (ОДУ);

- расчет взаимозависимых величин ОДУ нескольких экологически связанных промысловых видов;

2) оснащение добывающих судов современной поисковой аппаратурой, обеспечивающей:

- определение размерно-видового состава скоплений водно-биологических ресурсов (ВБР);

- выбор оптимальной схемы облова участков с целью минимизации воздействия на нецелевые объекты и молодь, а также на донную поверхность;

3) следует совершенствовать все технические элементы промысла и их функции:

- разработка новых технологий для донных тралений;

- оснащение существующих судов системами «Автотрал» и траловыми датчиками;

- развитие российского ярусного промысла;

- использование стримеров и светозвуковых излучателей для отпугивания птиц при постановке яруса;

- сокращение незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) прилова и переработку остаточного ННН-прилова;

- дальнейшее регулирование прилова и выбросов;

4) внесение в Правила рыболовства в Северном рыболовном бассейне правил лова краба-стригуна опилио;

5) создание Фонда ответственного рыболовства как необходимого института взаимодействия государства с объединениями рыбаков и природоохранными организациями.

Для совершенствования системы особоохраняемых природных территорий (ООПТ):

1) для сохранения текущего уровня биоразнообразия морских экосистем с учетом существенного роста грузоперевозок в Баренцевом море и особенно в Печорском море целесообразно инициировать создание новых ООПТ:

- морской заказник Западного Мурмана;

- морской заказник Восточного Мурмана;

- Большеземельский заповедник;

- морской заказник «Гусиная банка»;

- морской заказник «Чешская губа»;

- морской заказник «Остров Колгуев»;

- биосферный полигон Ненецкого заповедника;

2) в целях сохранения уникальной морской экосистемы пролива Югорский Шар целесообразно принять и реализовать один из двух вариантов:

- придание региональному заказнику «Вайгач» статуса федерального заказника с присоединением к нему морской акватории пролива Югорский Шар;

- инициация перед администрацией Ненецкого автономного округа целесообразности добавления в состав регионального заказника «Вайгач» морской акватории пролива Югорский Шар в соответствии с действующими правовыми процедурами.

С целью внедрения в законодательную практику России положений о морском пространственном планировании и проведении его стратегической экологической оценки в проекте представлены детальные предложения к рассматриваемым в настоящее время проектам федеральных законов:

- «О государственном управлении морской деятельностью в Российской Федерации»;

- «О морском (акваториальном) планировании в Российской Федерации»;

- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и в иные законодательные акты Российской Федерации» по имплементации положений Стратегической экологической оценки.

Также разработаны предложения к проекту Постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка проведения стратегической экологической оценки в Российской Федерации».

В результате проведенных исследований по разработке пилотного проекта Плана управления ресурсами российской части Баренцева моря на основе экосистемного подхода было установлено, что для выполнения Поручения Президента РФ от 29.06.2014 г., а именно: «Разработать пилотный проект комплексного управления природопользованием в арктических морях и реализовать его в российской части Баренцева моря» необходимо и целесообразно:

- Введение в практику процедуры ОВОС или Стратегической экологической оценки для стратегических планов развития отраслей народного хозяйства в конкретных морских акваториях;

- Реализация положения ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» по разработке межотраслевой стратегии для конкретных морских акваторий;

- Разработка нормативно-правового документа, учитывающего необходимость проведения процедуры МПП на основе одного из следующих вариантов:

1) включение в проект ФЗ «О государственном управлении морской деятельностью» положений о необходимости проведения в морских акваториях процедуры МПП;

2) разработка отдельного ФЗ «О морском пространственном планировании»;

3) разработка Поправок к морским ФЗ: «О континентальном шельфе РФ», «Об исключительной экономической зоне РФ», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», учитывающих необходимость проведения процедуры МПП;

4) Разработка национального методического документа по проведению процедуры МПП в морских акваториях, который должен быть введен Постановлением Правительства РФ;

5) Использование государственной Единой системы информации о Мировом океане (ЕСИМО) в качестве базы для размещения картографических проектов МПП.

Полученные результаты Проекта были представлены в Минприроды, на их основе был подготовлен доклад в Правительство РФ для последующего доклада Президенту РФ по выполнению его поручения.

На основе подготовленных докладов был разработан проект Дорожной карты РФ «План мероприятий на 2015–2018 гг. по реализации поручения Президента Российской Федерации от 29.06.2014 № 1530, пункт 3 «в» (разработать пилотный проект комплексного управления природопользованием в арктических морях и реализовать его в российской части Баренцева моря)».

Дорожная карта содержала 5 разделов:

- Формирование нормативной правовой базы морского пространственного планирования.

- Разработка схемы морского пространственного планирования акватории российской части Баренцева моря, островов и прилегающих прибрежных территорий.

- Международное сотрудничество.

- Разработка научно-методических основ морского пространственного планирования и комплексного управления природопользованием в арктических морях (на примере российской части Баренцева моря).

- Формирование сервисных служб системы комплексного управления природопользованием в российской части Баренцева моря.

Согласно Разделу 1 разработка проекта Федерального закона «О морском (акваториальном) планировании в Российской Федерации» должна была быть завершена к концу 2016 г. Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, реализующих устанавливаемые законодательные нормы в сфере морского пространственного планирования, должны были быть разработаны к концу 2017 г.

Согласно Разделу 2 к концу 2017 г. должны были быть разработаны схемы морского пространственного развития для каждого вида хозяйственной деятельности на море, после чего стало бы возможным разработать интегральную пространственную схему техногенной нагрузки на морскую экосистему.

Согласно Разделу 3 были запланированы мероприятия по согласованию работ по МПП с Арктическим советом и Норвегией.

Согласно Разделу 4 было запланировано проведение научно-исследовательских работ в рамках:

- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»,

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы,

- ФЦП «Мировой океан» на 2016–2031 годы.

Согласно Разделу 5 были запланированы модернизация и разработка следующих сервисных служб МПП:

- Система гидрометеорологического обеспечения;

- Обеспечение устойчивой связи и коммуникаций;

- Система мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды;

- Система реагирования на чрезвычайные ситуации.

Однако последовавшие после разработки проекта дорожной карты Правительства РФ международные политические события и экономические санкции привели к приостановке ее реализации. Тем не менее это не должно препятствовать разработке отдельных ее положений на уровне экспертного сообщества в области как экономики, так и экосистемного подхода.

Результаты проведенной НИР также целесообразно довести до сведения Государственной комиссии по вопросам развития Арктики с целью инициации разработки реальных Планов комплексного управления морским природопользованием в Баренцевом и других арктических, и не только арктических морях.

Приложение 1

Структура Комплексного плана управления морским природопользованием (КПУМП) в российской части Баренцева моря

Введение

- Цели и задачи КПУМП в российской части Баренцева моря

1.1. История разработки КПУМП за рубежом и в России

1.2. Цели и задачи КПУМП в российской части Баренцева моря

1.3. Географические и временные границы КПУМП в российской части Баренцева моря

- Оценка состояния экосистемы российской части Баренцева моря: текущая и ожидаемая

2.1. Оценка состояния абиотических компонентов экосистемы

2.1.1. Атмосфера

2.1.2. Гидросфера

2.1.3. Морские льды

2.1.4. Литосфера

2.1.5. Оценка текущих и прогностических изменений климата

2.2. Оценка состояния биотических компонентов экосистемы

2.2.1. Планктон

2.2.2. Бентос

2.2.3. Рыбы

2.2.4. Морские млекопитающие

2.2.5. Морские птицы

2.2.6. Краснокнижные виды

2.2.7. Инвазийные виды

2.2.8. Оценка влияния текущих и прогностических изменений климата на состояние биотических компонент экосистемы

2.3. Народонаселение и трудовые ресурсы приморья российской части Баренцева моря, включая коренные народы

2.4. Рекреационные ресурсы и памятники культурного наследия в море, на островах и на побережье

- Оценка уровня техногенной нагрузки на экосистему российской части Баренцева моря: текущая и планируемая

3.1. Виды техногенной нагрузки и их воздействие на параметры экосистемы

3.1.1. Судоходство и порты (описание текущей и прогнозируемой активности, воздействие на экосистему)

3.1.2. Рыболовство (описание текущей и прогнозируемой активности, воздействие на экосистему)

3.1.3. Аквакультура

3.1.4. Разведка и добыча минеральных ресурсов (описание текущей и прогнозируемой активности, воздействие на экосистему)

3.1.5. Функционирование портов (описание текущей и прогнозируемой активности, воздействие на экосистему)

3.1.6. Функционирование инфраструктуры Северного флота МО РФ (описание и воздействие на экосистему)

3.1.7. Функционирование морских добычных комплексов (описание текущей и прогнозируемой активности, воздействие на экосистему)

3.1.8. Функционирование рейдовых перевалочных комплексов и отгрузочных терминалов (описание текущей и прогнозируемой активности, воздействие на экосистему)

3.1.9. Функционирование приморских муниципальных очистных сооружений (описание текущей и прогнозируемой активности, воздействие на экосистему)

3.1.10. Охота (описание текущей и прогнозируемой активности, воздействие на экосистему)

3.1.11. Туризм (описание текущей и прогнозируемой активности, воздействие на экосистему)

3.1.12. Привнос чужеродных (инвазийных) организмов (описание и воздействие на экосистему)

3.1.13. Аварийность в судоходстве (описание и воздействие на экосистему)

3.1.14. Аварийность при разведке и добыче минеральных ресурсов (описание и воздействие на экосистему)

3.2. Выявление и оценка зон конфликтов интересов отраслей народного хозяйства

3.3. Оценка регионального и трансграничного загрязнения экосистемы российской части Баренцева моря

3.3.1. Химическое загрязнение

3.3.2. Механическое загрязнение

3.3.3. Акустическое загрязнение

3.3.4. Радиоактивное загрязнение

3.3.5. Биологическое загрязнение

- Процедура морского пространственного планирования в российской части Баренцева моря

4.1. Пространственное картографирование техногенной деятельности в море

4.1.1. Картографирование деятельности по отраслям (текущее и прогнозируемое состояние)

4.1.2. Картографирование загрязнения вод и донных отложений (химическое, акустическое, механическое, радиоактивное и биологическое)

4.1.3. Картографирование ООПТ

4.1.4. Картографирование рекреационных зон, включая объектов культурного наследия

4.2. Пространственное картографирование параметров экосистемы

4.2.1. Картографирование абиотических параметров (атмосфера, водные массы, донные отложения)

4.2.2. Картографирование биотических компонентов по сезонам (планктон, бентос, рыбы, морские млекопитающие, морские птицы, краснокнижные и инвазийные виды)

4.2.3. Сезонные интегральные карты биоразнообразия (биомассы)

4.3. Картографическое комплексирование видов техногенной деятельности и сезонных интегральных карт биоразнообразия

4.4. Сезонные карты экологической уязвимости к химическому, акустическому и механическому воздействию

4.5. Оценка выявленных противоречий между современным и перспективным функционированием отраслей народного хозяйства и устойчивым состоянием экосистемы (сохранением биоразнообразия)

4.6. Оценка экологических рисков при реализации текущих и прогностических уровней техногенной нагрузки и предложения по их минимизации на основе альтернативных вариантов развития отраслей

- Комплексное управление морским природопользованием (КУМП) в российской части Баренцева моря с учетом экосистемного подхода: текущее и планируемое

5.1. Законодательная база управления отраслями народного хозяйства в море

5.1.1. Современная законодательная база и структура контролирующих и управляющих государственных органов

5.1.2. Предложения по совершенствованию законодательной базы для разработки Комплексного плана по управлению морским природопользованием (КПУМП) и последующего его внедрения в практику с учетом экосистемного подхода

5.1.3. Предложения по участию общественности в обсуждении проекта КПУМП

5.2. Экологические ограничения для функционирования отраслей народного хозяйства и предложения по их совершенствованию

5.2.1. Текущие экологические ограничения для функционирования отраслей народного хозяйства (рыболовство, судоходство, нефтегазовая деятельность, охота, туризм, муниципальные сбросы в море, портовая деятельность)

5.2.2. Особоохраняемые природные территории и охрана объектов культурного наследия

5.2.3. Предлагаемая система экологических ограничений для функционирования отраслей народного хозяйства

5.2. Система мер по сохранению редких и исчезающих видов

5.2.1. Современная система мер

5.2.2. Предлагаемая система мер

5.3. Система мер по реагированию на разливы нефтепродуктов и предложения по ее совершенствованию

5.4. Система мер по регулированию сброса балластных вод и предложения по ее совершенствованию

5.5. Система мер по регулированию жизнедеятельности морских добычных платформ и рейдовых перевалочных комплексов и предложения по ее совершенствованию

- Комплексный мониторинг за ходом выполнения КПУМП и состоянием экосистемы российской части Баренцева моря в ходе его реализации

6.1. Перечень экологических индикаторов, подлежащих мониторингу в ходе реализации КПУМП

6.2. Комплексная программа мониторинга за состоянием экосистемы в период КПУМП с оценкой необходимых финансовых затрат

6.3. Мероприятия по контролю (мониторингу) хода реализации КПУМП отраслями народного хозяйства

6.4. Предложения по организации разработки законодательных актов для совершенствования КПУМП в ходе его реализации с учетом выявленных производственных и экологических нарушений

Список литературы

1. Корнеев О.Ю. Морское пространственное планирование как инструмент стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации и ее континентального шельфа. В: Арктика: геополитические и политико-экономические проблемы освоения. Материалы IX международной конференции по географии и картографированию океана, 29–30 сентября 2015. СПб.: Комис. географии океана Санкт-Петербургского гор. отд-ния Русского географического о-ва; 2015, с. 154–160.

2. McBride M.M., Hansen J.R., Korneev O., Titov O., eds. Joint Norwegian-Russian environmental status 2013. Report on the Barents Sea Ecosystem. Short Version [internet]. Tromse: Norwegian Polar Institute, Fram Center. NO-9296; 2015. Available at: https://brage.npolar.no/npolar-xmlui/bitstream/handle/11250/2373684/Kortrapport34.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Øseth E., Korneev O. Integrated Ocean Management in the Barents Sea. In: Young O., Berkman P., Vylegzhanin A., eds. Governing Arctic Seas: Regional Lessons from the Bering Strait and Barents Sea. Informed Decisionmaking for Sustainability. Springer, Cham; 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25674-6_10

Об авторе

О. Ю. КорнеевРоссия

Санкт-Петербург

Рецензия

Для цитирования:

Корнеев О.Ю. Первый российский опыт применения процедур морского пространственного планирования в российской части Баренцева моря. Арктика и инновации. 2023;1(1):18-31. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-18-31

For citation:

Korneev O.Yu. First Russian experience of implementing marine spatial planning procedures in the Russian part of the Barents Sea. Arctic and Innovations. 2023;1(1):18-31. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2023-1-1-18-31