Перейти к:

Архитектура Арктической зоны: комплексное развитие

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-6-21

Аннотация

Обеспечение устойчивого роста национальной экономики предполагает широкое использование ресурсного потенциала, инвестиционного инструментария, обеспечивающих воспроизводственный процесс бизнес-среды. Опережающее развитие инфраструктуры в производственных отраслях российской экономики, комплексное развитие регионов на основе использования материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов определяют вектор развития экономики страны, условия импортозамещения и повышения жизненного уровня населения. Новая парадигма экономического развития изменяет национальную модель развития — основы структурных изменений в экономике, обеспечивая возможности формирования и развития региональных и отраслевых моделей и тем самым устранение финансово-стоимостных диспропорций в экономике страны. Реализация моделей развития, в том числе отраслевых моделей, невозможна без оценки и устранения региональных проблем. Переход на новый механизм хозяйствования предполагает и широкое использование межотраслевых балансов при формировании отраслевой модели в Арктической зоне, позволяющей реализовать поставленные задачи развития регионов, обеспечить сопряженность межотраслевого взаимодействия.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ивченко Б.П., Черненко В.А., Подгорная Е.А. Архитектура Арктической зоны: комплексное развитие. Арктика и инновации. 2025;3(1):6-21. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-6-21

For citation:

Ivchenko B.P., Chernenko V.A., Podgornaya E.A. Architecture of the Arctic zone: Integrated development. Arctic and Innovations. 2025;3(1):6-21. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-6-21

Введение

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) является стратегически важным регионом, характеризующимся уникальными природно-климатическими условиями и значительным экономическим потенциалом, обеспечивающим национальный и технологический суверенитет страны. Однако социально-экономическое развитие регионов АЗРФ сталкивается с рядом вызовов, включая суровый климат, низкую плотность населения, высокую стоимость жизни, недостаточность финансирования, ограниченную транспортную доступность и экологические риски. Для эффективного управления АЗРФ необходимо комплексное понимание взаимосвязей регионов, развитие кооперации и трансформации промышленного потенциала страны.

Данная статья посвящена анализу структуры АЗРФ и обоснованию необходимости комплексного подхода к ее развитию, учитывающего экономические, социальные, экологические и инфраструктурные аспекты.

Основная часть

В новой современной геополитической реальности, трансформации от однополярной к многополярной модели развития, в условиях развития международных отношений, модификации архитектуры экономических отношений выдвигаются принципиально новые требования к моделям, методологии и методам решения экономических проблем в экономике страны, в том числе на региональном уровне.

Комплексная «перезагрузка» экономики в условиях формирования нового миропорядка предполагает широкое использование ресурсного потенциала, инвестиционного инструментария, обеспечивающих процесс воспроизводства бизнес-среды и повышение качества жизни населения.

Опережающее развитие инфраструктуры в социальной и производственных отраслях российской экономики, комплексное развитие регионов предусматривает широкое, системное использование материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых ресурсов.

Новая парадигма экономического развития России направлена на обеспечение устойчивого роста экономики, всестороннее, комплексное развитие отраслей и регионов, повышения жизненного уровня населения.

26 августа 2024 г. на совещании по экономическим вопросам обсуждались основные направления экономической политики страны на период до 2030 года, в том числе с учетом реализации Указа о национальных целях развития России. Владимир Путин отметил: «Сегодня в нашей повестке — вопросы, имеющие системное значение для отечественной экономики, для обеспечения ее устойчивого и, подчеркну, долгосрочного роста. А это основа для всех наших стратегических планов по развитию страны, регионов, городов и поселков, для повышения доходов и качества жизни российских семей [1].

Меняется и модель национальной экономики, определяющая идеологию социально-экономического развития на основе оптимального использования ресурсного потенциала и эффективных механизмов регулирования экономики, структурных изменений в экономике.

На пленарном заседании 07 июня 2024 г. XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин выделил значимые структурные изменения в экономике России:

– в области внешнеэкономических отношений, в том числе развитие отношений в рамках БРИКС не только в области экономики и финансов, но и в сфере безопасности, гуманитарного сотрудничества, в других отраслях;

– достижение нового качества и содержания экономического роста в России, изменение отраслевой структуры за счет активной политики экономики предложения;

– новое качество рынка труда;

– повышение эффективности экономики;

– настоящая цифровая платформенная революция;

– форсированное, опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями;

– трансформация усиления роли малого и среднего бизнеса в развитии экономики;

– раскрытие потенциала регионов России;

– снижение бедности, сокращение неравенства, рост доходов российских семей;

– повышение качества жизни российских семей.

Выделение структурного изменения – развитие потенциала регионов России, по мнению Владимира Путина, связано с концентрацией ресурсов на перспективных точках роста. Именно такой подход, отметил президент, предусмотрен в рамках мастер-планов для дальневосточных и арктических регионов. Договорились утвердить аналогичные программы, документы еще для 200 населенных пунктов. В их число войдут все региональные центры, а также города, играющие важную роль в укреплении технологического суверенитета России [2].

26 октября 2024 г. В.В. Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года [3]. В стратегии констатируется, что «Арктическая зона обеспечивает добычу более 80 % горючего природного газа и 17 % нефти (включая газовый конденсат) в Российской Федерации», «континентальный шельф РФ в Арктике, по оценкам экспертов, содержит более 85,1 трлн м3 горючего природного газа, 17,3 млрд тонн нефти (включая газовый конденсат) и является стратегическим резервом развития минерально-сырьевой базы РФ». Подчеркивается, что «в Арктической зоне располагаются объекты стратегических сил сдерживания в целях недопущения агрессии против РФ и ее союзников»; «проживает 19 малочисленных народов, располагаются объекты их историко-культурного наследия, имеющие историческую и культурную ценность общемирового значения».

В документе дается и прогноз, по которому «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать в результате климатических изменений», а «вероятность наступления в результате антропогенного воздействия и климатических изменений в Арктической зоне событий, имеющих неблагоприятные экологические последствия, создаст глобальные риски для хозяйственной системы, окружающей среды и безопасности РФ и мира в целом» [4].

22 октября 2024 г. Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии Арктической зоны Российской Федерации отметил, что в Арктической зоне действуют крупнейшая в мире свободная экономическая зона и три территории опережающего развития. При поддержке государства реализуется почти тысяча проектов с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей, и это только частные инвестиции. Создаются также десятки тысяч новых рабочих мест. В своем выступлении Михаил Мишустин обратил внимание на высказывание Владимира Путина. «Президент подчеркивал, что решения в сфере финансовой поддержки российских субъектов, рост экономики должны работать на повышение качества жизни людей. Для этого все специальные программы развития, в том числе та, которая касается Арктики, продлены» [5]. По данным на 2022 год, частные инвестиции в проекты Арктической зоны составляют более 74 % от общего объема финансирования [6].

К Арктической зоне (арктические регионы) Российской Федерации относятся 9 регионов, среди них: Мурманская область, Чукотский АО, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Красноярский край, Республика Саха (Якутия).

Правительство РФ намерено вложить 2,6 трлн рублей из федерального бюджета в развитие Российской Арктики в ближайшие 10 лет [7].

В экономической литературе вопросам исследования Арктической зоны уделяется большое внимание.

В монографии «Системные и современные проблемы, риски, возможности экономического развития Российской Арктики» [8] рассмотрены системные и новейшие проблемы, риски и возможности экономического, в том числе устойчивого развития Российской Арктики. Предложен анализ особенностей, тенденций и перспектив промышленного производства Российской Арктики, на основе которого выявлены проблемы, специфика функционирования моногородов. Установлена готовность регионов Российской Арктики к преодолению современной экономической нестабильности с точки зрения рынка труда. Изучены проблемы и обоснованы перспективы создания условий комплексного использования сырья в арктических регионах.

В период с 15 февраля по 2 апреля 2024 года МОО «Ассоциация полярников» провела опрос методом анкетирования мнения арктических региональных и муниципальных органов власти о состоянии, достижениях и проблемных вопросах социально-экономического развития и реализации государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации (далее АЗРФ) [9].

По результатам опроса приоритетными направлениями органами власти выделены: развитие инфраструктуры — 86,9 %, экономическое развитие — 82,6 %, социальное развитие — 65,2 %; транспортная доступность и состояние транспортной инфраструктуры — 60,9 %, медицинское обслуживание (доступность и качество) — 52,17 %, недостаточный уровень заработной платы и пенсий — 47,8 %, повышение цен на услуги ЖКХ — 47,8 %.

Наименее значимые направления: развитие международного сотрудничества — 17,4 %, обеспечение защиты населения и территорий, входящих в состав АЗРФ, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера — 8,7 %, обеспечение общественной безопасности — 4,3 %.

Респонденты предложили дополнить Стратегию развития Арктической зоны перечнем экономических и социальных механизмов в различных отраслях, в частности:

– обеспечение опережающего финансирования экономических, социальных и инфраструктурных проектов, необходимых для реализации в АЗРФ;

– государственная поддержка и выделение льгот для проектов, связанных с АЗРФ;

– оказание государственной поддержки из

федерального бюджета на развитие традиционных отраслей хозяйствования;

– оказание государственной поддержки из федерального бюджета развития про-

изводств, направленных на увеличение производства сельскохозяйственной продукции местного производства;

– предоставление преференций для субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе;

– развитие мультимодальных перевозок: укрепление связности портовой инфраструктуры с аэропортовой, обеспечение взаимодействия пассажиро- и грузопотока;

– внедрение и развитие новых технологий в социально-экономическое развитие Арктики;

– развитие на территории Арктики сети филиалов учреждений высшего образования.

Предложения респондентов носят всесторонний характер реализации экономических и социальных механизмов в различных отраслях АЗ РФ.

В исследованиях Института экономических проблем им. Г.П. Лузина (обособленное подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский центр КНЦ РАН») дается оценка государственного регулирования развития Арктической зоны РФ. Отмечается фрагментарность и несистемность в программном управлении развитием Арктической зоны и влияние межбюджетных трансфертов на сбалансированность региональных бюджетов. «Из-за географического расположения арктических регионов и сложных условий проживания населения, отмечает Р.В. Бадылевич, компенсационные перечисления в бюджеты этих регионов достаточно высоки. В частности, на бюджеты арктических субъектов возложены специфические расходы, связанные с обеспечением регионов топливно-энергетическими и продовольственными ресурсами («северный завоз»)» [10].

Проблемы развития Арктической зоны рассматривались на III Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной экономики», проходившей в СПбГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в ноябре 2023 г. На конференции представлены доклады по актуальным вопросам:

– актуальные вопросы совершенствования нормативной правовой базы законодательства Арктической зоны Российской Федерации;

– перспективы развития арктических биотехнологий;

– государственно-частное партнерство в контексте развития Арктической зоны Российской Федерации;

– экономический потенциал Арктического региона в современных условиях использования инновационных технологий на базе смарт-контрактов;

– государственно-частное партнерство в контексте развития Арктической зоны Российской Федерации;

– модели новой экономики применительно Арктической зоны Российской Федерации и др.

В частности, в статье «Модели новой экономики применительно Арктической зоны Российской Федерации» А.В. Таничев правомерно отмечает, что наиболее соответствующей задачам устойчивого развития выглядит подчиняющаяся многим законам развития природных экосистем модель циркулярной экономики, принципы которой часто представляют при помощи при помощи 5R-мнемоники (Reduce + Reuse + Renew + Repair + Recycle). В первом приближении задача проектирования и внедрения модели циркулярной экономики выглядит как классическая многовариантная транспортная задача. В реальности в АЗРФ задача существенно усложнена ее масштабами, числом взаимодействующих производственных, непроизводственных и институциональных субъектов. Главное усложнение состоит в том, что необходимо создавать такие сети контрактных отношений и логистических связей, которые позволяют реализовать указанные принципы циркулярной экономики [11].

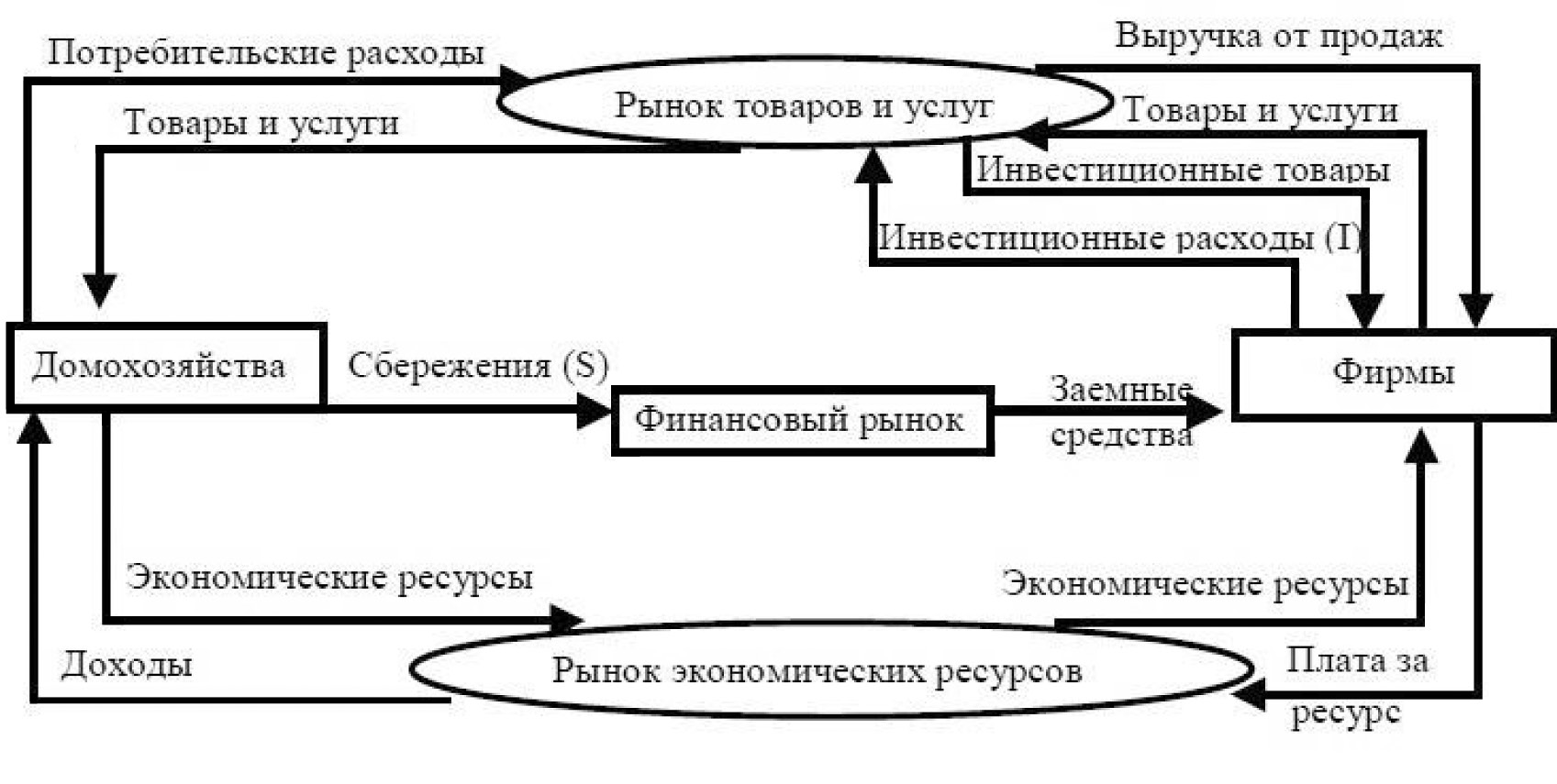

По мнению авторов статьи, реализация любой модели, имеющей практическое значение как на уровне государства, так и на региональном уровне, возможна при условии создания базовой модели устойчивого развития экономики России. Взаимосвязь макроэкономических условий с системой устойчивого развития национальной экономики представлена на рис. 1.

Рис. 1. Оптимальная модель государственного регулирования экономики Российской Федерации [12]

Fig. 1. Optimal model of state regulation in the economy of Russian Federation [12]

Рассмотрим некоторые элементы модели государственного регулирования экономики РФ. Выделение проблемных вопросов позволяет выявить слабые звенья в регулировании отечественной экономики, объяснить вышеназванные проблемы в АЗРФ, предложить отраслевую модель развития.

25 октября 2024 г. ЦБ страны повысил ключевую ставку до 21 % годовых. «Мы сохраняем приверженность цели в 4 %. Несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки, инфляция в этом году будет вдвое выше цели. Без ее повышения инфляция была бы намного больше», — отмечает Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ не исключает, что в декабре 2024 г. можно ожидать повышения ключевой ставки [13].

Логично, что макроэкономическая ситуация в экономике отрицательно повлияет на развитие АЗРФ. Приведенная выше статистическая информация не позволяет констатировать, что в АЗРФ наблюдается перегрев региональной экономики. Потребность в инвестиционной составляющей в отраслях экономики АЗРФ остается относительно высокой.

По мнению экономистов, денежно-финансовое регулирование ЦБ не обеспечивает устойчивого развития экономики страны. «Сложение прямого и косвенного ущербов (потери российской экономики и симметричная выгода нерезидентов от обеспеченного Банком России неэквивалентного обмена) дает сумму в более чем 1 трлн долл. (более 2/3 годового ВВП страны) накопленным итогом, или 8 % ВВП ежегодно» [14].

По нашему мнению, таргетирование, проводимое Центральным банком (ЦБ), контрпродуктивно и не отвечает современному этапу развития экономики страны. В отличие от мировых валют российский рубль обеспечивается ресурсным потенциалом страны в виде материальных, трудовых, интеллектуальных ресурсов, культурным наследием страны (в СССР казначейские билеты обеспечивались всем достоянием государства). Монетаристская политика ЦБ страны привела к увеличению стоимости заимствования, стоимости привлеченных средств населения банками. Российские банки стали заложниками макроэкономической политики ЦБ [12].

Можно констатировать, что проблемы в экономике страны связаны с «пусковым механизмом» мегарегулятора, направленным на протяжении длительного периода на сдерживание денежной массы, увеличение стоимости заемного капитала, что приводило к дополнительному изъятию части прибавочной стоимости предприятий и части дохода населения с использованием инфляционного механизма. Результат: снижение нормы накопления у предприятий — основного звена экономической системы — и снижение платежеспособного спроса большей части населения страны. В российском банковском секторе экономики образовалась рыночная инфраструктура — олигополия. В основе банковской олигополии заложен механизм формирования относительно высокой стоимости привлечения денежных средств населения на банковские депозиты. Высокие процентные ставки по депозитам отражаются на стоимости заемного капитала. На рынке возникают финансово-стоимостные диспропорции. У населения снижается платежеспособный спрос — важный инструмент развития отраслевых предприятий. Высокие процентные ставки по кредитам отрицательно влияют на отраслевые предприятия, зависимые от кредитования, — прежде всего производства с высоким уровнем капиталоемкости, зависимость которых от внешних источников финансирования значительна. И как следствие, сдерживается технологическое развитие, возникают дополнительные макроэкономические и региональные риски, растет инфляция. В сложившейся ситуации проблемные вопросы в экономики решаются в основном за счет бюджетной системы страны.

На совещании 26 августа 2024 г. президент обратил внимание на то, что Правительству и Центральному банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Путин указал, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки [1].

Авторы статьи не ставят задачу исследования денежно-кредитного регулирования национальной экономики. В контексте обозначенных проблем можно предложить механизм постепенного выхода на траекторию снижения процентных ставок в банковской сфере, расширения платежеспособного спроса населения, повышения уровня рентабельности в отраслях экономики.

В основе новой политики должен быть заложен новый формат, направленный на импортозамещение, расширение банками кредитных отношений с корпорациями под относительно невысокие процентные ставки — 3–5 % годовых. Ставка рефинансирования Центрального банка РФ не должна превышать 2 % годовых. Снижение стоимости заемного капитала позволит корпорациям высвободить часть созданной стоимости на пополнение оборотных средств, повысить инвестиционную активность и увеличить заработную плату сотрудникам.

Денежно-финансовым ресурсом, снижающим рост стоимости денег на рынке ссудного капитала, оптимального функционирования банковской системы с реальным сектором экономики, обеспечивающим развитие экономики, могут являться дореформенные вклады граждан в банковской системе, обесценение которых произошло в результате «шоковой терапии» 1992 г. Приостановка выплат компенсаций продлевается из-за отсутствия источников финансирования и законодательной области применения долгового рубля. По нашим расчетам, размер компенсационных выплат по вкладам граждан превышает плановые расходы бюджета в 2025 г. (41,5 трлн руб.) примерно на 40 %. По нашему мнению, задолженность государства по вкладам населения должна формироваться в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Разработка правового механизма и направления использования финансовых ресурсов ФНБ определяется в соответствии со стратегией развития экономики страны, предложенной Президентом, что обеспечит динамичный и устойчивый рост экономики Российской Федерации. Устойчивое развитие экономики создаст условия для устранения региональных социально-экономических проблем, обеспечит сбалансированное развитие хозяйствующих субъектов и межотраслевого взаимодействия.

Исследование проблем и тенденций развития в АЗРФ выявило, что реализация всех мероприятий по развитию Арктической зоны в рамках стратегии определяется как на мезо-, так и макроуровне.

Одним из инструментов реализации стратегии развития Арктической зоны является межотраслевой баланс (МОБ). Возрождение МОБ – основа развития национальной экономики, обеспечения экономической безопасности. Об этом свидетельствуют авторитетные мнения академика Евгения Примакова и экономиста Андрея Илларионова еще в 2000-х гг. Этого же мнения придерживаются ведущие экономисты на современном этапе — академик Сергей Глазьев, зам. председателя Государственной Думы А.М. Бабаков, депутат Г.Д. Делягин и др.

С июня 2022 г. в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина стартовали отраслевые стратегические сессии. Их задача — выявить слабые места и представить видение развития по конкретным направлениям. Одна из главных целей — определить, каким образом будет достигаться суверенитет в разных сферах: медицине, IT, промышленности и т. д. Проведение сессий — это выработка новых решений как в части дальнейшего развития экономики, так и в социальной сфере [15].

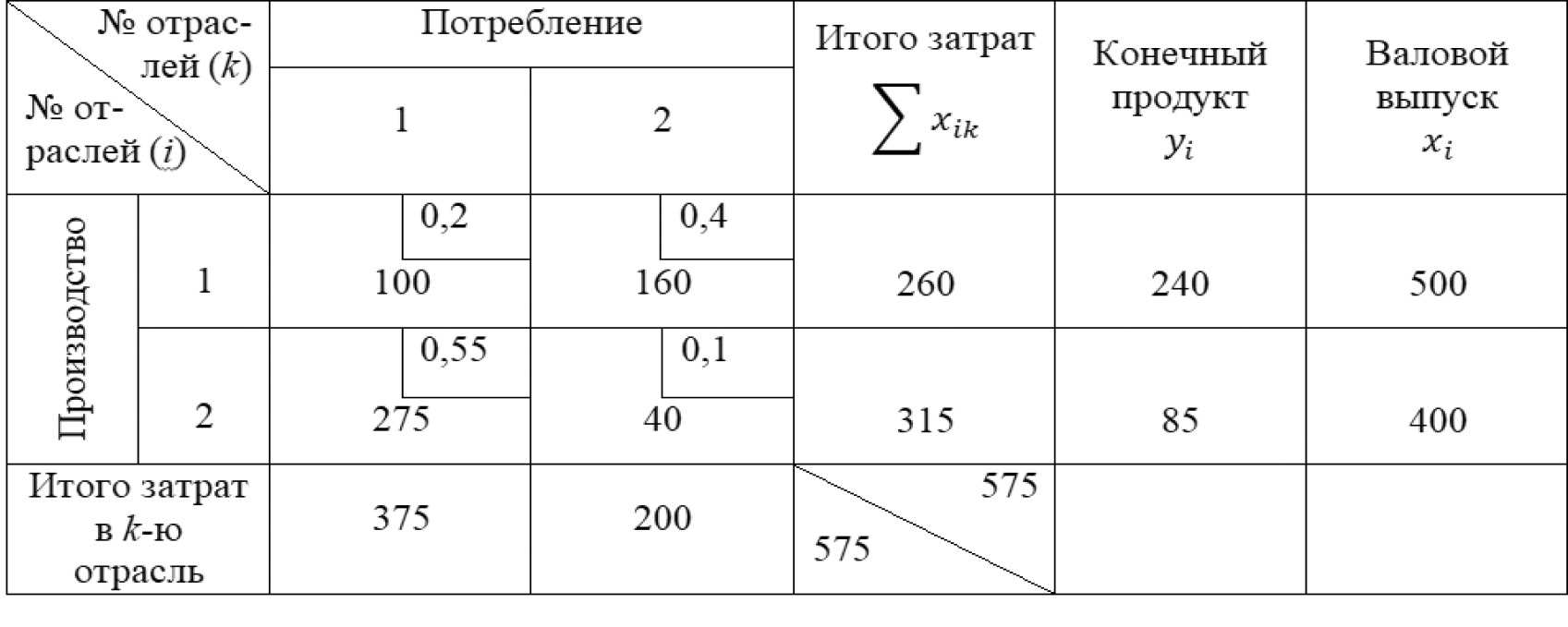

Обратимся к модели МОБ (рис. 2). Модель была разработана в 20-х гг. советскими учеными, получила развитие в работах американского экономиста В. Леонтьева, а с 50-х гг. широко использовалась для совершенствования народно-хозяйственного планирования в СССР.

Концепция модели МОБ по Василию Леонтьеву базируется на взаимосвязи элементов. Оптимальность функционирования элементов системы определяется функционированием экономики. Балансовые модели — единственные модели социально-экономических систем, обладающие тремя важными для организации макроэкономического управления свойствами [16]:

– в них входят параметры социально-экономической системы, а не вторичные оценки, сформированные на основе обработки первичных данных;

– в них непосредственно отображается структура и количественные характеристики межотраслевых (либо межрегиональных) организационно-технологически обусловленных производственно-потребительских и финансовых взаимосвязей, а также структура конечного продукта и инвестиций, с которыми, в свою очередь, так или иначе связаны характеристические параметры общественно-экономической формации, не отражаемые в балансовых моделях непосредственно;

– они «всеядны» в том смысле, что прямо или опосредованно в балансовых моделях можно отобразить все экономические, демографические и социально-культурные параметры общества, а также многие характеристики взаимодействия общества и природной среды.

Сопряженность построения плана счетов бухгалтерского учета в государстве с кредитно-финансовой системой обеспечивает условия макроэкономического государственного управления. Поэтому балансовые модели обеспечивают структурную идентичность аналитического учета экономики государства на уровне предприятий и макроэкономической статистики. Это создает условия согласования процессов макроэкономического управления и управления во всех отраслях и регионах, а также возможность принимать решения по сквозному межотраслевому взаимодействию, осуществлять сквозное финансирование. Межотраслевой баланс встраивается в парадигму развития экономики России. Флюгер парадигмы развития – кругооборот производительного капитала: П…Т’ – Д’ – Т…П. Кругооборот денежного капитала Д – Т…П…Т’ – Д’ и кругооборот банковского капитала Д – Д’ сопряженно вторичны по отношению к кругообороту производительного капитала. Именно функционирование производительного капитала определяет процесс воспроизводства корпораций — основного звена финансовой системы страны, обеспечивающего воспроизводство общественного капитала. Взаимосвязь производительного и денежного капитала формирует материальную и денежную составляющие модели межотраслевого баланса. При составлении межотраслевого баланса учитываются и узкие места, возникновение проблемных ситуаций [17].

В общем виде модель МОБ по Леонтьеву представлена на рис. 3.

Рис. 2. Модель МОБ по В. Леонтьеву

Fig. 2. Inter-industrial balance model by V. Leontiev

Рис. 3. Модель межотраслевого баланса [20]

Fig. 3. Inter-industrial balance model [18]

Межотраслевой баланс отражает производство и распределение валового национального продукта в отраслевом разрезе, межотраслевые производственные связи, использование материальных и трудовых ресурсов, создание и распределение национального дохода. В основе построения МОБ важна взаимосвязь элементов системы (рис. 2 и 3) как основы определения объема реализации продукции. Согласно модели В.В. Леонтьева «затраты–выпуск», под исходными данными понимается планируемый объем реализации продукции, а под выходными — четко сбалансированная структура всего комплекса затрат, необходимых для того, чтобы этот объем продукции произвести.

Определить объем реализации продукции – задача сложная и требует комплексной обработки информационной базы (массива данных) как основы определения производственных мощностей в отраслевом разрезе. На примере фармацевтической отрасли предложим модель МОБ. Выбор этой отрасли в контексте проводимого исследования объясняется тремя причинами: сохранением малочисленных народов, отраслевой проблемой и результатами анкетирования в Арктической зоне органов власти и населения.

В соответствии со стратегией развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. поставлены задачи: разработка, внедрение и применение лекарственных средств для медицинского применения, в том числе новых; ускорение научно-технологического развития фармацевтической промышленности Российской Федерации, увеличение количества организаций, внедряющих технологические инновации; повышение конкурентоспособности отечественных производителей лекарственных средств; укрепление позиций отечественных производителей на внутреннем и внешнем фармацевтических рынках; обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации [19].

МОБ составляется в денежной и натуральной формах. Исходная информация — выделение отраслевых проблем.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 7 июня 2023 г. № 1495-р выделены слабые стороны российской фармацевтической отрасли: отсутствие методики расчета текущей и прогнозной потребности системы здравоохранения в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости и смертности населения Российской Федерации; критическая зависимость от импорта сырья, ингредиентов и средств производства (продукция биотехнологической, химической и микробиологической промышленности, а также машиностроения); относительная пассивность фармацевтической отрасли в сфере поддержки и внедрения инновационных российских разработок для собственных продуктовых портфелей, отсутствие экосистемы по разработке и коммерциализации инновационных лекарственных препаратов и др.

В распоряжении Правительства Российской Федерации приведены ключевые показатели развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. (предложен консервативный и базовый сценарии). Объем рынка лекарственных средств для медицинского применения в Российской Федерации (базовый сценарий) в период с 2022 по 2030 г. возрастет с 2250 до 3757 млрд руб. Проблемы в фармацевтической отрасли остаются, что связано с комплексным недофинансированием отрасли. Доля российских лекарственных препаратов по итогам 2009 г. составляла 66 % в натуральном выражении, а по итогам 2022 г. — 61,8%, что, на наш взгляд, объясняет отсутствие методики расчета текущей и прогнозной потребности системы здравоохранения в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения заболеваний.

Исследование, проведенное авторами, доказывает, что устранение обозначенных проблем в производственно-финансовых областях экономики — консолидация усилий экономических агентов. Формат МОБ позволяет не только устранить финансово-стоимостные диспропорции в экономике, но и придать импульс ее развитию [20].

Основная задача МОБ — переход на новый механизм хозяйствования как основы ускоренного развития экономики.

За исходную точку исследования в предложенной статье выбрана модель Василия Леонтьева «затраты–выпуск» (рис. 2 и 3), что позволяет объективно оценить состояние экономики при выборе инструментария регулирования при принятии оптимальных решений.

Предложенная модель МОБ применительно к отраслевым особенностям фармацевтической отрасли предполагает комплексный подход, основанный на последовательном и сквозном решении задач. Модель МОБ состоит из 4 разделов, которые имеют свою структуру.

1.Отраслевая оценка:

– регионы;

– мониторинг населения по видам заболевания;

– потребность в лекарственных препаратах в зависимости от формы заболевания;

– исследование производственных мощностей, в т. ч. в смежных отраслях лекарственных препаратов;

– ситуационный анализ.

2.Затраты и ценообразование:

– оценка затрат на основе ситуационного анализа;

– ценообразование на лекарственные препараты.

3.Инвестиции, финансовые ресурсы:

– инвестирование фармотрасли с учетом смежных отраслей (сквозное финансирование) — государственное, частное, фонды, государственно-частное партнерство и др.;

– финансирование научно-исследовательских разработок фармпрепаратов;

– финансирование социальной инфраструктуры;

– субсидирование малоимущих граждан;

– фискальная политика: снижение налоговой ставки, снижение ставок по заемному капиталу;

– таможенное регулирование импортной продукции;

– финансирование на подготовку научных и производственных кадров для отрасли.

4.Инновации, коммерциализация:

– развитие экосистем по разработке и коммерциализации инновационных лекарственных препаратов;

– вывоз на рынок инновационных лекарственны х препаратов;

– развитие партнерских отношений в фарминдустрии с зарубежными партнерами;

– стоимостная оценка фармотрасли и смежных отраслей в структуре ВВП.

Совокупность из 4 разделов позволяет реализовать на практике Стратегию развития фармацевтической отрасли Российской Федерации. Обязательным атрибутом реализации стратегии является создание цифровой платформы. Предложенная модель МОБ может быть экстраполирована для решения поставленных задач как в других отраслях экономики страны, так и в сопряженных отраслях, обеспечивающих развитие Арктической зоны.

Парадигма ускоренного развития АЗРФ, устранение региональных проблем, а также сквозной характер финансовых отношений, межотраслевое взаимодействие требуют правового изменения финансово-бюджетного механизма. Переход от составления проектов бюджетов регионов к составлению бюджета АЗРФ позволит дать объективную оценку материально-денежной сбалансированности, обеспечить ускоренное развитие АЗРФ в соответствии с задачами, поставленными президентом.

Сложность, значимость решаемых задач раз-

вития АЗРФ определила необходимость предложить математическую модель, которая является инструментом для анализа и моделирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ. Модель объединяет ключевые компоненты развития, включая экономический аспект, инфраструктуру, человеческий капитал, экологию и государственное регулирование.

Методология исследования

В основе предлагаемой модели лежит системный подход, предполагающий рассмотрение социально-экономического развития АЗРФ как сложной динамической системы, состоящей из взаимосвязанных подсистем. Модель включает следующие компоненты.

1.Компонент экономического развития:описывает динамику валового регионального продукта (ВРП), инвестиций, занятости и других ключевых макроэкономических показателей.

2.Компонент развития инфраструктуры:моделирует развитие транспортной, энергетической, коммуникационной и социальной инфраструктуры.

3.Компонент развития человеческого капитала:описывает динамику образования, здравоохранения, миграции населения и других факторов, влияющих на человеческий капитал.

4.Компонент экологической устойчивости:учитывает влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду и меры по ее защите.

5.Компонент государственного регулирования:описывает воздействие региональной политики на социально-экономическое развитие Арктики.

Структура математической модели

Ключевые переменные и параметры:

- i: индекс региона (i = 1,…, N, где N– число регионов);

- t: индекс времени (год);

- ВРПit: валовой региональный продукт региона iв момент времени t;

- Иit: объем инвестиций в регионе iв момент времени t;

- Зit: уровень занятости в регионе iв момент времени t;

- ЧКit: индекс человеческого капитала в регионе iв момент времени t;

- Инфit: индекс инновационной активности в регионе iв момент времени t;

- Инфрit: индекс развития инфраструктуры в регионе iв момент времени t;

- Эколit: индекс состояния окружающей среды в регионе iв момент времени t;

- Госit: индекс государственного регулирования и поддержки в регионе iв момент времени t;

- Экзit: внешние факторы (климат, цены на сырье, макроэкономическая ситуация).

Функциональные зависимости:

Модель описывается системой уравнений, отражающих взаимосвязь между переменными. Примеры функциональных зависимостей:

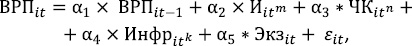

- Компонент экономического развития:

(1)

(1)

где:

α1 — коэффициент инерции;

α2, α3, α4, α5 — коэффициенты, отражающие влияние инвестиций, человеческого капитала, инфраструктуры и внешних факторов;

m, n, k — параметры нелинейности,

εit — случайная ошибка.

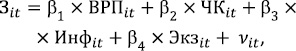

(2)

(2)

где:

β1, β2, β3, β4 — коэффициенты, отражающие влияние ВРП, человеческого капитала, инноваций и внешних факторов;

vit — случайная ошибка.

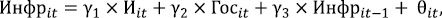

- Компонент развития инфраструктуры:

(3)

(3)

где:

γ1, γ2, γ3 — коэффициенты, отражающие влияние инвестиций, господдержки и предыдущего состояния;

θit — случайная ошибка.

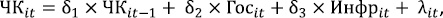

- Компонент развития человеческого капитала:

(4)

(4)

где:

δ1, δ2, δ3 — коэффициенты, отражающие влияние инвестиций, господдержки и предыду-

щего состояния;

λit — случайная ошибка.

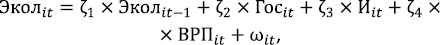

- Компонент экологической устойчивости:

(5)

(5)

где:

ζ1, ζ2, ζ3, ζ4 — коэффициенты, отражающие влияние предыдущего состояния экологии, ВРП, господдержки, инвестиций;

ωit — случайная ошибка.

- Компонент государственного регулирования:

(6)

(6)

где:

η1, η2, η3 — коэффициенты, отражающие вли-

яние ВРП, экологии и внешних факто-

ров;

ρit — случайная ошибка.

Методы решения модели

Для решения модели может быть использован итерационный подход, в ходе которого решаются уравнения для каждого периода t и каждого региона i. Модель может быть реализована с использованием:

- систем дифференциальных или разностных уравнений:для описания динамики переменных;

- эконометрических моделей:для оценки параметров модели на основе статистических данных;

- анализа результатов и перспективы применения модели.

Разработанная математическая модель может быть использована для:

- анализа влияния различных факторовна социально-экономическое развитие арктических регионов;

- оценки эффективности государственной политики в Арктической зоне;

- прогнозирования развития арктических регионов при различных сценариях;

- обоснования управленческих решений в сфере регионального развития;

- определения приоритетных направленийдля инвестиций.

Предложенный подход позволяет исследовать взаимосвязи между различными элементами системы, прогнозировать их влияние на развитие арктических регионов и оценивать эффективность различных мер государственного регулирования. Дальнейшее развитие модели должно включать ее эмпирическую верификацию на основе данных Росстата и других источников, а также адаптацию модели к конкретным региональным условиям. Представленная модель является концептуальной, и для ее реализации необходимо провести эмпирический анализ и калибровку параметров на основе данных.

Заключение

Комплексное развитие АЗРФ является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, закрепленных в ряде стратегических документов. Однако эффективное управление и развитие АЗРФ требуют глубокого понимания ее архитектуры, выявления ключевых взаимосвязей между различными элементами и учета специфических особенностей функционирования регионов. Интегрированное развитие этой зоны требует баланса между экономическими интересами, социальными потребностями и экологической устойчивостью.

Результаты проведенного исследования имеют теоретическую и практическую значимость и вносят определенный вклад в развитие Арктической зоны Российской Федерации. Структурное развитие АЗРФ является не только национальным приоритетом, но и важным вкладом России в устойчивое развитие Арктики в целом. Дальнейшие исследования и практическая реализация представленных в статье моделей позволят создать эффективную архитектуру комплексного развития, адаптированную к специфическим условиям Арктической зоны, и обеспечить ее устойчивое и сбалансированное будущее.

Список литературы

1. Совещание по экономическим вопросам. Президент России [интернет]; 26 авг. 2024. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/74935 (дата доступа 15.10. 2024).

2. Экономическая ситуация в стране, точки роста, рынок инвестиций, перспективы развития на ближайшие годы: эти и другие темы — в выступлении президента России Владимира Путина на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 1 TV [интернет]. Режим доступа: https://www.1tv.ru/sobytiya/pmef-2024/vystuplenie-vladimira-putina/vystuplenie-prezidenta-rossii-vladimiraputina-na-pmef-2024

3. Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Президент России [интернет]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972

4. Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. ТАСС [интернет]. Режим доступа: https://tass.ru/politika/9821455?ysclid=m2j3dc4hdt892996373

5. Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о развитии Арктической зоны Российской Федерации. Правительство России [интернет]; 22 окт. 2024. Режим доступа: http://government.ru/news/53076/

6. Доля государственных и частных инвестиций в Арктической зоне [интернет]. Режим доступа: https://www.aspolrf.ru/upload/2024/doklad-2024/ASPOL-Doklad2024.pdf

7. Россия вложит 2,6 трлн рублей в развитие Арктики за 10 лет. Известия [интернет]; 05 март 2024. Режим доступа: https://iz.ru/1660651/2024-03-05/rossiia-vlozhit-26-trlnrublei-v-razvitie-arktiki-za-10-let (дата доступа: 05.10. 2024).

8. Скуфьина Т.П., Серова Н.А., ред. Системные и современные проблемы, риски, возможности экономического развития российской Арктики. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра; 2024.

9. Межрегиональная общественная организация. Ассоциация полярников. Доклад о ключевых аспектах социально-экономического развития субъектов и муниципальных образований арктической зоны Российской Федерации [интернет]; 2024. Режим доступа: https://www.aspolrf.ru/upload/2024/doklad-2024/ASPOL-Doklad2024.pdf.

10. Бадылевич Р.В Оценка государственного финансового обеспечения развития арктической зоны РФ. Фундаментальные исследования. 2020;(9):11–19. https://doi.org/10.17513/fr.42836

11. Таничев А.В. Модели новой экономики применительно Арктической зоны Российской Федерации. В: Актуальные вопросы современной экономики: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург — Витебск — Астана — Донецк, 9-10 нояб. 2023 г., Санкт-Петербург, 09–10 нояб. 2023 г. Санкт-Петербург: Балтийский государственный технический университет «Военмех»; 2023, с. 175–179.

12. Черненко В.А. Парадигма развития модели экономики России в современной экономике. Экономический вектор. 2024;(3):61–68.

13. Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 25 октября 2024 года. Банк России [интернет]. Режим доступа: https://cbr.ru/press/event/?id=21111 (дата доступа: 27.10.2024).

14. Глазьев С., Митяев Д. Российская экономика недосчиталась триллиона долларов. Аргументы Недели [интернет]; 19 июля 2022. Режим доступа: https://argumenti.ru/economics/2022/07/781388 (дата доступа:19.09.2024).

15. Мишустин возрождает сталинские межотраслевые балансы [интернет]. Режим доступа: https://za-dergavy.livejournal.com/294170.html (дата обращения: 20.09.2023).

16. ЖЗЛ: В.С. Немчинов – разработчик балансового метода экономического развития СССР [интернет]. Режим доступа: https://www.planet-kob.ru/articles/6982 (дата обращения: 10.10.2024).

17. Черненко В.А., Гришин Д.О. Государственно-частное партнерство в контексте развития Арктической Зоны Российской Федерации. В: Актуальные вопросы современной экономики: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург — Витебск — Астана — Донецк, 9-10 нояб. 2023 г., Санкт-Петербург, 09–10 нояб. 2023 г. Санкт-Петербург: Балтийский государственный технический университет «Военмех»; 2023, с. 179–182.

18. Использование моделей межотраслевого баланса в плановой экономике СССР [интернет]. Режим доступа: https://ozlib.com/844927/ekonomika/ispolzovanie_modeley_mezhotraslevogo_balansa_planovoy_ekonomike_sssr (дата доступа: 10.10.2024).

19. Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июня 2023 г. № 1495-р [интернет]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/HqCzKkoTf7fzVdKSYbhNiZHzWTEAAQ3p.pdf (дата обращения: 12.09.2024).

20. Ивченко Б.П., Черненко В.А. Экономическая безопасность Российской Федерации. СПб.: Изд-во СПбГЭУ; 2022.

Об авторах

Б. П. ИвченкоРоссия

Ивченко Борис Павлович — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой «Экономика, организация и управление производством», директор научно-образовательного Центра «Анализ, исследования и разработка проблем национальной безопасности России»

ID РИНЦ, SPIN-код 696383/6553-0850

190005, г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, д. 1

тел.: +7 (921) 900-25-36

В. А. Черненко

Россия

Черненко Владимир Анатольевич — доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Экономика, организация и управление производством»

ID РИНЦ, SPIN-код 472490/5461-7316

190005, г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, д. 1

тел.: +7 (921) 989-95-29

Е. А. Подгорная

Россия

Подгорная Елена Анатольевна — кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры высшей математики

ID РИНЦ, SPIN-код: 728707/7540-2274

193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 22, к. 1

тел.: +7 (911) 112-18-16

Рецензия

Для цитирования:

Ивченко Б.П., Черненко В.А., Подгорная Е.А. Архитектура Арктической зоны: комплексное развитие. Арктика и инновации. 2025;3(1):6-21. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-6-21

For citation:

Ivchenko B.P., Chernenko V.A., Podgornaya E.A. Architecture of the Arctic zone: Integrated development. Arctic and Innovations. 2025;3(1):6-21. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-6-21