Перейти к:

Возможно ли существование крупных реликтовых рептилий и амфибий в водоемах Крайнего Севера?

https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-82-92

Аннотация

Статья анализирует и систематизирует сообщения местных жителей, путешественников, исследователей Русского Севера (Якутия, полуостров Таймыр), а также легенды и фольклорные сказания о существовании в этих местах огромных неизвестных науке ящероподобных существ. Информация оценивается с позиций фольклористики, экологии и палеоэкологии. В полной мере исключить достоверность этих сведений нельзя. Учитывая низкую антропогенную нагрузку и относительно малую изученность этих мест, полностью опровергать возможность существования животных, мало известных науке, было бы неверно. Оценена теоретическая возможность существования на Севере и в других регионах планеты неизвестных рептилий и земноводных, мало доступных для изучения традиционными методами зоологии.

Для цитирования:

Сапунов В.Б. Возможно ли существование крупных реликтовых рептилий и амфибий в водоемах Крайнего Севера? Арктика и инновации. 2025;3(1):82-92. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-82-92

For citation:

Sapunov V.B. Can large relict reptiles and amphibians inhabit the Far North water bodies? Arctic and Innovations. 2025;3(1):82-92. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-82-92

Введение

Несмотря на впечатляющие успехи современной биологии и полевой экологии, животный мир нашей планеты изучен неполно. Каждый год открывают и описывают тысячи новых видов. В основном это мелкие беспозвоночные, однако открывают и крупных животных, в том числе крупных рептилий. Так, гигантский варан острова Комодо был описан только в ХХ в. Район Крайнего Севера и Заполярья интересен в плане возможного существования редких и малоизвестных видов. Хотя биологическая продуктивность и лесистость здесь невысока по сравнению с более южными широтами, тем не менее тут обитает большое количество видов крупных животных, адаптированных к местным условиям, и не все эти виды достаточно изучены. Низкая антропогенная нагрузка позволяет существовать редким и проблематичным видам. В настоящей статье оценивается возможность существования крупных рептилий и земноводных на Крайнем Севере с сопоставлением такой возможности для других мест планеты.

Свидетельства из Арктической зоны

Район Крайнего Севера, примыкающий к Ледовитому океану относительно мало населен. Это естественно, поскольку условия для жизни там тяжелые. Тем не менее там постоянно обитают народы, приспособившиеся к суровому климату, — чукчи, якуты, эскимосы и др. Как и все народы Земли, они наблюдали за природой, оформляли наблюдения в виде фольклора, легенд, преданий — сначала в устной форме, потом письменной. Рассмотрим проблематичные сообщения о гигантских рептилиях и земноводных Севера. Вот что писал известный исследователь и путешественник В. Чернобров [1].

Озеро Лабынкыр (Лабынгкыр) — таинственный водоем — находится в Оймяконском районе на востоке Якутии. Здесь, согласно многочисленным наблюдениям, в том числе и производившимся с вертолета, обитает «черт» — огромное животное, возможно, реликтового происхождения. Озеро находится на высоте 1020 метров над уровнем моря, вытянуто с севера на юг на 14 км. В озеро втекает и через ледяную нетающую плотину вытекает одноименная река Лабынкыр (приток Туора-Юрях и Индигирки). Местные жители говорят, что зимой на поверхности льда находятся несколько крупных полыней (называемых «чертовыми окнами»), рядом с ними — следы каких-то крупных животных. Некоторые старожилы сообщают, что животное («черт») обитает в озере с незапамятных времен и ведет себя крайне агрессивно. Однажды, к примеру, оно гналось за рыбаком-якутом, в другой раз проглотило плывущую за подстреленной дичью собаку. Описания «черта» похожи друг на друга, в них существо представляется как «огромное, темно-серого цвета, с такой большой головой, что расстояние между его глазами не меньше традиционных местных плотов из 10 бревен». В соседнем с Лабынкыром озере Ворота (глубина такая же, 60 метров, но размеры зеркала меньше) также неоднократно наблюдалось появление гигантского животного. Среди наиболее авторитетных очевидцев можно назвать начальника геологической партии Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР В. Твердохлебова и геолога Б. Башкатова, которые в своих дневниках 30 июля 1953 года при наблюдениях с плато Сордоннох оставили следующую запись: «Предмет плыл, и довольно близко. Это было какое-то животное. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало нас. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-серая туша. Отчетливо выделялись 2 симметричных светлых пятна, похожих на глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки... Мы видели лишь небольшую часть животного, но под водой угадывалось огромное массивное тело... Чудовище двигается: тяжелым броском, несколько приподнявшись из воды, оно бросалось вперед, а затем полностью погружалось в воду. При этом от его головы шли волны, рождавшиеся под водой. “Хлопает пастью, ловит рыбу”, — мелькнула догадка... Сомнения не было: мы видели “черта” — легендарное чудовище здешних мест». Однако, как и следовало предполагать, «северного Несси» (как перекрестили «черта») так никому из них не удалось достоверно зафиксировать или найти какие-нибудь следы гиганта [1].

Еще одно место севера, где видели крупного загадочного монстра — озеро Таймыр [2]. Рассказывают, что в тундре в водах полуострова Таймыр водится хищный монстр, народ называет его Таймырским драконом или Хозяином озер. Он огромный, как пять коров вместе, весит несколько тонн, громко кричит, как бык, у него толстая непробиваемая кожа. Убить этого зверя невозможно. Обычно дракон питается оленями, идущими на водопой. Чудовище нельзя тревожить, иначе оно разозлится, выбежит из озера в тундру, в считаные секунды догонит свою жертву и съест. Однажды четверо заключенных сбежали из тюрьмы. Скрываясь в тундре, они набрели на старый шалаш на берегу озера. Было лето. Заключенные пели песни, пили чай, купались в озере и радовались свободе. Все уснули далеко за полночь, а парень, которого не пустили в шалаш, устроился неподалеку на камнях. Ближе к рассвету он внезапно проснулся и увидел то, чему сначала не поверил: огромное чудовище с лошадиной мордой и красными светящимися глазами направлялось к шалашу. Монстр резким движением хвоста ударил по хрупкой конструкции, и она разлетелась на ветки. Потом зверь вошел в шалаш и стал топтать спящих. Те сначала громко кричали, а потом резко затихли. Одного из своих жертв чудовище схватило зубами и потащило к воде. Очевидец не мог поверить своим глазам. Испугавшись, он со всех ног помчался прочь и, когда наткнулся на следующую за заключенными полицию недалеко от Норильска, кричал, плакал, умолял арестовать его и забрать в тюрьму, лишь бы больше не возвращаться к озеру [2].

Подобные сообщения не единичны [3–5] и требуют серьезного рассмотрения.

Есть ли объяснение?

Животный (как и растительный) мир планеты до сих пор описан не полно. Количество известных видов оценивают в пределах 3–5 миллионов. И это составляет лишь малую часть видового разнообразия, которое может достигать 30 000 000 [6] и даже миллиарда [5]. Известные виды в своем большинстве описаны поверхностно, хотя описание нередко удовлетворяет высоким требованиям Международного кодекса зоологической номенклатуры [8]. Непрерывно идет не только описание новых, но и переоценка уже описанных. Проблема реальности является ключевой в таком разделе естествознания, как криптозоология, созданная Б. Эвельмансом [3][4]. Ее задача — изучение редких и проблематичных видов, обнаружение живьем видов, считавшихся вымершими, и видов в несвойственной им экологической нише. До настоящего времени криптозоология развивается в отрыве от традиционных направлений зоологии. В результате огромный научный материал почти не используется в развитии науки. Это положение необходимо исправить. Попробуем наметить для этого реальные пути.

В популярной и подчас просто в бульварной литературе широко обсуждается вопрос о существовании в наши дни на Земле реликтовых ящеров и живых динозавров. Рассмотрим такую возможность непредвзято, опираясь на реальные находки и методы естественных наук. Самым ярким экспонатом Берлинского палеонтологического музея является скелет гигантской ископаемой рептилии — брахиозавра. Это чудовище юрского периода имело вес около 50, по некоторым оценкам — до 70 тонн. Других таких крупных животных на суше за всю историю Земли достоверно не зафиксировано. Причина таких больших размеров неясна. С рептилиями связано много других тайн. Будем следовать принципам научного рассмотрения материалов. Для начала рассмотрим их место в системе живого мира и классификацию. Рептилии — высокоорганизованный класс позвоночных, появившийся в пермский период — конец палеозойской эры. Это было засушливое время, и рептилии были приспособлены к дефициту воды. Они относятся к экологической группе амниот, то есть животных, весь онтогенез которых может проходить на суше. Рептилии состоят из нескольких отрядов. Динозавры — ископаемая и вымершая (?) группа. Крокодилы имеют тот же геологический возраст, что и динозавры, но современные мельче древних. Черепахи — широко распространенная современная группа. Современные черепахи тоже меньше ископаемых. Самые многочисленные и широко распространенные из современных рептилий — Squamata — чешуйчатые, то есть ящерицы и змеи. Моряки говорят, что в море живет гигантская змея, и эти легенды будоражат криптозоологов на протяжении многих лет [9].

Перечислим самые значимые для данной темы вопросы, связанные с рептилиями.

1. Почему вымерли динозавры, а крокодилы уменьшились в размерах?

2. Действительно ли вымерли динозавры?

3. Могли ли динозавры создать социальную организацию?

4. Почему динозавры приобрели такие большие размеры?

Экология и биологическое разнообразие динозавров

Разнообразие динозавров велико. Некоторые из них были адаптированы к водной среде — например, ихтиозавр, мезозавр. Некоторые из них были адаптированы к суше. Самым крупным из них был брахиозавр (рис. 1).

Рис. 1. Брахиозавр имел массу до 70 тонн и, как предполагается, вел полуводный образ жизни. Но это предположение не доказано

Fig. 1. Brachiosaurus weighed up to 70 tons and is believed to have been semiaquatic. However, this assumption has not been proven.

Есть некоторые косвенные данные о более крупном динозавре, возможное название — гигантозавр, длиной 35 метров! Фрагменты костей содержатся в музее натуральной истории Вены. Динозавры поднимались в воздух. Летающие динозавры имели большое разнообразие. Птеранодон имел крылья длиной 10 метров. Некоторые старые популярные книги рассматривают динозавров как медлительных примитивных животных. Согласно современным палеонтологическим данным, они были высокоорганизованы и имели адаптивные формы поведения. У них, судя по косвенным данным, имелось теплокровие, 4-камерное сердце и сложное поведение, как у современных млекопитающих. Первым ученым, предположившим этот факт, был русский эволюционист Л.С. Берг, рассматривавший этот вопрос в книге «Номогенез», изданной в Петрограде в 1922 г. и переизданной в 1977 г. [10]. Последующие научные усилия подтвердили идеи Берга. Анализ окаменевших отпечатков следов допускает существование коллективного поведения, заботу о потомстве. Следы стада предполагали организованную структуру передвижения стада: самцов — по краям, самок и детенышей — ближе к центру. Такое сложное поведение нехарактерно для современных рептилий.

Эта группа животных вымерла к палеогеновому периоду. Причина неясна. Некоторые специалисты предполагали, что причиной стал экологический кризис из-за падения гигантского метеорита или астероида. Возможно, современный Мексиканский залив — след такого падения. Динозавры сменились млекопитающими. Последние породили прогрессивный род Homo — человека! Между человеком и динозавром гигантское расстояние во времени и встреча их невозможна. Почти невозможна, но... Весь живой мир находится в состоянии развития. Это развитие есть эволюция. Ч. Дарвин в XIX веке предложил основной механизм эволюции — естественный отбор; это выживание и размножение организмов, обладающих максимальными адаптивными потенциями. Общая теория биосферы была предложена В.И. Вернадским [11]. Согласно теории:

1. Масса биосферы постоянна. По современным данным, обобщенным русскими учеными Ф. Добржанским, М. Камшиловым, эта сырая масса составляет 250000 000 000 тонн [12].

2. Биосфера организована как экологическая пирамида. Она описывает отношения биомасс между растениями и животными. Каждый последующий трофический уровень имеет массу в 10–100раз меньше. То есть на 100 кг растительной массы приходится 1 кг животной массы. На 1 кг хищников приходится 10 кг жертв.

3. Ареал распределения видов внутри отрядов и классов асимметричный. То есть большинство видов принадлежит к небольшому количеству отрядов.

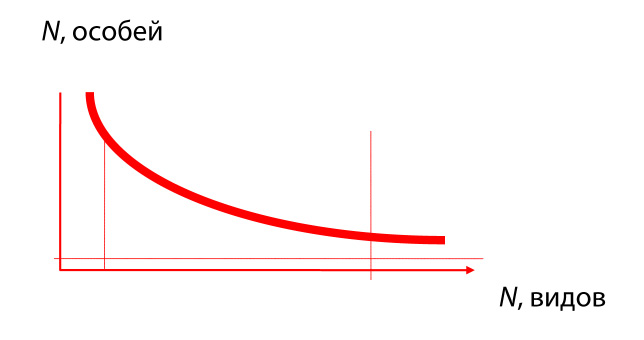

Теоретическая картина такого распределения представлена на рис. 2 и соответствует формуле:

f(N) = A + B e-Cn,

где A, B, C — константы.

Рис. 2. Распределение видов по численности

Fig. 2. Distribution of species by abundance

Смысл кривой состоит в том, что в любой экологической системе есть доминирующие виды, редкие и скрытые. Численность последних достаточна для самоподдержания, но недостаточна для устойчивой регистрации научными методами. Соответственно наука до сих упускает много неописанных, как вымерших, так и ныне живущих видов [7].

Образ древней биосферы восстанавливается по палеонтологической летописи, которая, как известно, неполна. На это еще указывал Ч. Дарвин [13]. Несмотря на прогресс в палеонтологии, неполнота актуальна и поныне. Вот почему облик былых биосфер восстанавливается лишь относительно. Советский ученый и писатель И. Ефремов в 1950 году основал «тафономию» как науку о сохранности и утраты органических остатков [14]. Методы этой науки являются эффективным инструментом для реконструкции прошлой биоты на основе фрагментарных останков.

Согласно современным научным представлениям, эволюция — это изменение видов, а также вымирание старых видов и появление новых. Процесс считается необратимым. Но аксиомы «необратимой эволюции» оказались верными лишь частично [10]. Иногда появление и исчезновение видов может быть иллюзорным. Исчезновение трупов и ископаемых остатков определяется химическим разложением, уничтожением водными потоками, механическим разрушением динамикой почвы, антропогенным искусственным уничтожением.

В первые дни после смерти распад биологической массы зависит от времени в соответствии с экспоненциальным законом. Новый труп — свободная экологическая ниша для некрофагов, и они осваивают ее со скоростью геометрической прогрессии. После стабилизации новой экологической системы разрушение становится менее биологическим и более химическим процессом. Процесс можно описать математическими моделями [15].

Как правило, палеонтологи имеют дело с фрагментарным фоссилизированным материалом. Методы восстановления облика ископаемого животного по отдельным фрагментам известны со времен Ж. Кювье [16], однако точность их относительна. Обычно для идентификации вида достаточно 5–10 костей, случайно полученных из скелета. Виды, в отношении которых найдено менее 5 % скелета, четко не идентифицируются и попадают в категорию «скрытых».

Во время работы автора данной статьи на раскопках палеолита в районе Костенки (Воронежская область) были получены следующие данные. В период времени 20 000–25 000 лет назад там могло последовательно существовать 140 000 мамонтов и 300 000 человек. Было найдено около 70–100 останков мамонта, имеющих около 10 % скелета, и 4 скелета человека, имеющих разную сохранность. Согласно расчетам [9], виды, близкие к крупным приматам, но имеющие плотность популяции в 20–25 раз меньше, чем ископаемые останки Homo sapiens, могут быть пропущены палеонтологическими исследованиями. Раскопки «Костенки» Воронежской области зафиксировали около 50% млекопитающих и моллюсков, то есть организмов, имеющих скелеты. Назовем реальные виды, пропущенные палеонтологическими записями, скрытыми. Скрытые виды являются резервом биосферы. Они способны занять экологическую нишу, которая освобождается от других видов. Поэтому биосфера чрезвычайно устойчива. Большинство видов появилось раньше и исчезло позже, чем предполагалось традиционной палеонтологией. Это не предполагало реальность встречи человека и динозавра, но и не исключало такой возможности.

Динозавры хорошо известны как гигантские рептилии. Но не все были гигантами. Пределы размеров контролируются прочностью костной системы, химическим составом, физиологией. Животные размером с китообразных могут жить только в воде. Для летающих животных основными пределами являются принципы аэродинамики и эффективность мышц. Животные весом более 20–25 кг не способны летать. Вот почему самые большие птицы, такие как страус, не летают. Зависимость между размером и численностью отрицательная. Чем больше организм, тем меньше численность и наоборот. Гиганты редки, пигмеи широко распространены. Важным процессом эволюции является конвергенция — сходство, основанное на адаптации к среде обитания без генетического родства. Некоторые динозавры были похожи на современных млекопитающих. Ихтиозавр был похож на дельфина, игуанодон — на кенгуру. Существовал ли динозавр, похожий на человека? По мнению некоторых ученых, существовал «человекозавр» [9]. Одна кость, возможно, принадлежащая ему, хранится в Нью-Йоркском музее естественной истории. Кость была раскопана в Альберте в 1917 году. У такого гипотетического существа могла быть материальная культура. Но ее останки не дошли до наших дней согласно законам тафономии. Современные специалисты по археологии серьезно сомневаются в реконструкции времен, удаленных от нас на несколько тысяч лет. Исторические обстоятельства и артефакты возрастом в несколько миллионов лет практически не поддаются реконструкции.

Вернемся к динозаврам. Гиганты были редки, средние и минимальные формы были широко распространены. Гиганты более популярны в литературе по двум причинам. Согласно законам тафономии, большие кости дольше сохраняются, чем маленькие. Гиганты выглядели более фантастично и интересно. Находки их костей породили легенды о драконах. Согласно работам И. Ефремова [14], наилучшие условия сохранения костей динозавров имеют место в степях Монголии и Северного Китая. Именно отсюда пошли легенды о динозаврах. В Китае существует даже культ дракона как существа положительного и доброго. Автор данного сообщения посетил монастырь Та Пром в Камбодже и видел на стене барельеф XII века, изображающий стегозавра (рис. 3).

Рис. 3. Изображение стегозавра на стене храма Та Пром, XII век (Камбоджа)

Fig. 3. Stegosaurus depicted on the wall of the Ta Prohm Temple, 12th century (Cambodia)

Среди десятков тысяч других изображений ничего подобного нет. Объяснение этого феномена может быть такое. В создании храма участвовали китайские мастера, которые создавали барельеф, опираясь на китайские легенды о драконах и относительно грамотную реконструкцию стегозавра, выполненную китайскими мудрецами далекого прошлого [9].

Большинство динозавров были невелики, с таким же разнообразием размеров, как и современные млекопитающие. Самые большие животные, жившие за всю историю Земли, — китообразные. Но они живут только в воде. Такие большие животные не могут существовать на суше. Самое большое животное современной суши — слоны, имеющие массу до 7,5 тонны. Несколько миллионов лет назад существовали такие млекопитающие, как мегатерии и индрикотерии, имевшие массу до 15 тонн. Динозавры были крупнее. Бронтозавры имели массу 20–25 тонн, брахиозавры — 70 тонн. Есть данные о существовании «гигантозавров», имевших больший размер. Общие принципы зависимости размер–популяция были одинаковыми во все эпохи. Но максимальный размер наземных животных уменьшается. Почему так? Есть традиционное объяснение размеров динозавров. Они имели «амфибийную» экологию, проводя много времени в воде, как современные бегемоты. Такая трактовка вызывает сомнения. Бегемоты активны на суше и имеют высокую двигательную активность. Это животное выглядит как ленивое толстое существо в зоопарке, но это опасный быстрый агрессор в дикой природе. Действительно, некоторые динозавры, такие как плезиозавры, имеют адаптацию к воде. Но организация бронтозавров и брахиозавров не имеет признаков адаптации к воде! Есть проблемы и с летающими динозаврами. Самые большие современные летающие птицы, такие как пеликаны, имеют массу до 20 кг. Летающие птеранодоны имеют массу до 70 кг. Хорошо известно, что крокодилы, жившие в мезозое, были крупнее современных. Летающие насекомые палеозоя были крупнее современных, некоторые из них, включая стрекозу меганевру, достигли размеров современной птицы. Почему так? Более реальной гипотезой является то, что гравитационное поле увеличивалось в ходе геологической истории [17]. Масса Земли увеличивалась из-за падения метеоритов, но такое увеличение несущественно. Возможно, происходили более существенные процессы. Физика ядра Земли до сих пор неясна. В конце XIX века ученые О. Хевисайд и Ж. Пуанкаре предложили принципы относительности и равенства массы и энергии по формуле E = mc2. Это уравнение часто приписывают Эйнштейну, что неверно. Впервые это уравнение вывел в конце XIX века профессор Санкт-Петербургского университета В. Умов [17]. Русский ученый Н. Козырев установил, что ядерного синтеза недостаточно для горения Солнца [18]. Он обнаружил в конце ХХ века новое космическое поле — поле времени. Ученый предположил, что энергия времени может трансформироваться в энергию и массу. Энергия времени является источником активности звезд и эволюции планет. Возможно, энергия времени трансформируется в массу внутри ядра Земли. Если наука XXI века подтвердит эту гипотезу, то размеры доисторических животных станут ясны.

Вымерла ли такая прогрессивная группа, как динозавры?

Вавилон — древнейший город, возраст которого превышает 5000 лет. Ворота дворца «Иштар» были построены в VII веке до н. э. На воротах есть несколько реалистичных изображений животных. Между ними находится существо, похожее на бронтозавра. Как отмечалось выше, на стене древнего камбоджийского храма, построенного в 1181 году, была найдена скульптура кого-то вроде стегозавра. Мы не можем ответить на вопрос — это динозавры или современная скрытая рептилия, похожая на динозавра. Американский зоолог Иван Сандерсон собрал множество свидетельств о живых динозаврах [3, 4]. Много такой информации было им собрано в Африке. В 1933 году молодой Сандерсон посетил джунгли Камеруна. Он увидел живого динозавра — птеродактиля. По словам Сандерсона, аборигены знали об этом животном и боялись его. Сандерсон считает ныне живущего птеродактиля гигантом. Но ископаемые останки говорят о том, что он был маленьким — как голубь. Животное весом более 20–25 кг не может летать по законам аэродинамики. Есть сведения из джунглей Центральной Африки о существе Мокеле — Мбембе. Оно было похоже на тираннозавра. Первые сведения о нем для европейской науки были в материалах немецких экспедиций, проведенных Штейном фон Лаузницем [9]. Он не видел существа, но записывал рассказы аборигенов. По их словам, оно было похоже на большую ящерицу и охотилось на гиппопотамов. Немецкие ученые видели следы чудовища, но не пришли к окончательному выводу о реальности существа. Затем были записаны новые свидетельства. Иван Сандерсон увидел его в джунглях Камеруна в 1932 году. Ученый писал: «Крик существа был ужасен взрывом известковой бомбы. После этого мои проводники-аборигены упали. Я увидел голову на большом расстоянии — она была похожа на все тело взрослого гиппопотама. Мы убегали как спринтеры». В том же году южноафриканский охотник Ф. Хоблер увидел хищное существо на севере Анголы. Некоторые аборигены говорили, что это не хищник, а травоядное животное. В 1938 г. бельгийский охотник Лепаж увидел существо в джунглях Конго. Он сказал, что его длина была 12 м. След имеет 3 пальца. Секретарь Международного криптозоологического общества Рой Маккал посетил Заир в 1981–1982 годах, где собрал сведения о живых динозаврах. По его мнению, живой динозавр похож на игуанодона или тираннозавра. Экология у них разная. Первый — травоядный, второй — хищник. Второе предположение более реально. Хищники имеют популяцию меньшую, чем травоядные, в 10 раз и могут быть более скрытыми. Вопрос об африканских динозаврах до сих пор неясен. Должен добавить, что большинство динозавров не были гигантскими. Согласно закону тафономии, самые большие имеют больше возможностей сохранить свои кости в течение многих лет. Соотношение размер-популяция у динозавров было таким же, как у современных млекопитающих. У маленьких динозавров до сих пор больше возможностей сохраниться. Мы можем сделать вывод, что современное видовое разнообразие до сих пор неясно. Известно 5 миллионов видов, общая численность во много раз больше.

Вернемся к нашей стране и к ее зоологическим загадкам. Существует древняя русская летопись, описывающая инцидент с предполагаемыми крокодилами в городе Пскове на реке Великой, примерно в 645 км к северо-западу от Москвы и примерно в 240 км к юго-западу от Санкт-Петербурга [5, 9]. Вот приблизительный перевод рукописи на современный русский язык. «В 1582 году из реки вышли какие-то страшные (лютые) животные — крокодилы. Они начали нападать на население. Многих людей кусали крокодилы. Все были напуганы и начали молиться Богу. Вскоре после этого некоторые из крокодилов были убиты, а другие сбежали».

Представляет интерес зоогеографический вопрос о том, были ли описанные рептилии из естественной популяции или из временной популяции, завезенной людьми. Современные крокодилы, в число которых входят гавиалы (вероятно, 2 вида) и аллигаторы (не менее 7 видов), как полагают, физиологически ограничены тропическими и субтропическими регионами. Хотя ареалы двух видов, американского аллигатора и китайского аллигатора, проникают в температурные зоны, где иногда случаются заморозки, крокодилы почти наверняка не выжили бы в естественном состоянии в гораздо более холодных бореальных регионах Северной России.

Самое северное присутствие крокодилов в Старом Свете находится примерно на 32 градусах северной широты, где река Нил впадает в Средиземное море. Это среда обитания столь устрашающего нильского крокодила. Его длина может достигать 6 м. Ископаемые мезозойские крокодилы были длиной 12 метров.

Вопрос в том, насколько летопись передает подлинную историческую информацию? Русское слово «крокодил» (древнее написание «каркодил») было понятно образованным русским XVI века, поскольку заимствовано из греческого. Нет сомнений относительно правильной идентификации псковского животного. Из-за анатомических и физиологических особенностей крокодилы не могли пережить суровые русские зимы. Поскольку никаких других сообщений о крокодилах не существует ни до, ни после событий в Пскове, животные, скорее всего, были ненадолго завезены в дикую природу торговцами животными.

Одним из ближайших доступных регионов, где обитали крокодилы, был Египет, и Россия имела контакты с этой страной в XVI веке. Известно, что в 1559 году русская культурная делегация во главе с торговцем Василием Поздняковым посетила Каир. В 1582 году русский советник Трифон Коробейников путешествовал по Египту, впоследствии издав известную книгу о своем путешествии. Другие русские также посещали Египет, и все они впоследствии писали подробности о поразительном внешнем виде гигантских рептилий, известных как крокодилы. Псков лежал на важном торговом пути между Ближним Востоком и Северной Европой, и многие арабские торговцы пересекали этот путь. Караван арабских купцов, возможно, вез таких крокодилов из Египта в Россию в качестве подарка богатому человеку или, для использования в карнавальных представлениях [9]. Выставки экзотических животных были довольно распространены в России в том столетии. В первой половине XVI века австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн опубликовал книгу под названием «Записки о Московской земле» [19]. В ней он писал о гигантских рептилиях, которых разводили в неволе в Литве. Представленная информация указывает на то, что рептилии были либо крокодилами, либо варанами. Принадлежность их к выжившим динозаврам менее реальна, но и не фантастична. Традиционный маршрут с юга в Литву проходил через Псков. Транспортировка таких крокодилов не была сложной задачей, поскольку такие рептилии могут некоторое время содержаться без пищи и воды. Возможно, использовалась старая русская система перевозки живой рыбы. Она включает специальные рыбные баржи с непрерывным притоком воды, чтобы рыба оставалась живой.

Можно сделать вывод, что в 1582 году некоторое количество египетских крокодилов — предположительно, нильского крокодила — перевозилось живыми через Псковскую область, когда что-то стало причиной их случайного освобождения. Затем рептилии смогли выжить некоторое время в реке Великой, питаясь рыбой и, по-видимому, людьми. Те, которые не были убиты, должно быть, умерли в течение последующей зимы, так как о них больше не упоминается ни в одной русской летописи.

Вопрос о живых динозаврах является одним из самых популярных в современной криптозоологии. Можно допустить существование маленьких динозавров, живущих в дикой природе как обычные ящерицы. Но как насчет больших динозавров? Есть много данных о странных гигантских животных, похожих на плезиозавров, в некоторых озерах. Это хорошо известные явления озера Шамплейн в Северной Америке, озер Таймыр и Лоб-Норр в Сибири. Но самым популярным является чудовище озера Лох-Несс в Шотландии.

Палеозой был эрой амфибий. В эпоху амфибий леса состояли из гигантских споровых растений, таких как папоротники. Структура биосферы была такой же, как сейчас. 100 кг гигантских папоротников обеспечивали существование 1 кг гигантской амфибии. 190 миллионов лет до нашей эры произошла гигантская экологическая «перестройка». Климат стал более жарким и влажным. Начался мезозойский период. Наступившая сухость погубила многих амфибий. Они не вымерли совсем, некоторые выжили в виде лягушек, тритонов и т. д. Возникли более приспособленные к измененным условиям рептилии. Млекопитающие существовали как скрытый класс. Леса этого времени состояли из сосновых растений. 100 кг сосновых растений сопровождались 1 кг массы динозавра. 60–70 миллионов лет назад произошла новая перестройка. Из-за падения астероида изменился климат. Млекопитающие стали доминирующей группой. Динозавры стали скрытой или вымершей группой. Общее состояние структуры биосферы оставалось постоянным.

Млекопитающие произвели мыслящую социальную форму, то есть человека. Возможно, динозавры произвели мыслящую форму, то есть «человекозавра» [9]. Амфибии могли произвести человека-амфибию. Научных данных об этом у нас нет. Но такая возможность не совсем беспочвенна.

В будущем в соответствии с законом эволюции млекопитающие могут получить статус скрытого класса как отряд динозавров, как крупные прогрессивные амфибии. Какая группа организмов станет основной и самой прогрессивной частью биосферы? Какие виды из этой группы положат начало новой цивилизации? Пусть читатели журнала «Арктика и инновации» задумаются над этими вопросами.

Вернемся к тем свидетельствам о неизвестных животных Севера, с которых мы начали статью. Перечислим обстоятельства, которые подтверждают реальность сообщений.

1. На пустом месте миф не возникает, хотя бы потому, что фантазия людей ограничена. Есть законы фольклористики и теории свидетельских показаний. Величину крупных объектов свидетели имеют тенденцию преувеличивать, мелких — преуменьшать. Работать со свидетельскими показаниями как источниками научной информации можно, проявляя при этом разумный

скепсис.

2. Крупные не описанные наукой животные на Земле, бесспорно, существуют, и это подтверждается регулярным описанием новых видов.

Перечислим обстоятельства, которые заставляют проявить сомнение и осторожность в трактовке такого рода сообщений.

1. Биологический вид не может существовать в числе нескольких или единичных особей. Малые популяции быстро исчезают и вырождаются в результате инбредной депрессии.

2. Все рептилии дышат атмосферным воздухом. Соответственно значительную часть времени они должны находиться не в глубинах, а на суше или, по крайней мере, выставив голову на поверхность. Значит, наблюдения таких существ должны быть не эпизодическими, а регулярными.

Прокомментируем эти положения. Минимальная численность, при которой популяция, размножающаяся половым путем, должна составлять порядка 100–200 особей. Если же она размножается путем партеногенеза (это явление описано для рептилий и амфибий и других животных), то популяция может оставаться стабильной и при меньшей численности. Допустим, в несколько десятков особей, ведущих скрытный образ жизни.

Часть сообщений о «драконах» может касаться амфибий, похожих на рептилий. Например, в эпоху карбона на Земле жила огромная хищная амфибия «мастодонзавр» (рис. 4). Морфологически и внешне к нему близка современная японская гигантская саламандра, которая является хотя и редким, но реальным видом. Она вполне может ассоциироваться с драконом. Амфибии, как известно, обладают как легочным, так и кожным дыханием и могут подолгу находиться в воде, не показываясь на поверхность. Личинки амфибий ведут чисто водный образ жизни. Все эти обстоятельства позволяют считать реальным существование редких крупных животных, с большей вероятностью амфибий, чем рептилий, действующих на воображение свидетелей в малонаселенных районах планеты, включая Крайний Север России.

Рис. 4. Мастодонзавр

Fig. 4. Mastodonsaurus

Заключение

Мы не можем поставить окончательной точки в рассмотрении вопроса о существовании на Севере животных, подобных гигантским ископаемым амфибиям или рептилиям. Многие из мифов и рассказов о таких животных хотя не подтверждены, но и не опровергнуты. Вопрос остается не закрытым. История науки знала случаи, когда поиски даже несуществующего объекта приводили к позитивным результатам. Существование крупных неизученных рептилий и амфибий в районах, примыкающих к Северному Ледовитому океану, не противоречит нашим знаниям из области зоологии и экологии и может быть стимулом для серьезных исследований этого района земного шара.

Список литературы

1. https://yakutiamedia.ru/news/495891/

2. https://dudinka.online-city.ru/news/2021-10-29-krasav

3. Эвельманс Б. Следы невиданных зверей. М.: Вокруг света; 1994. 349 с.

4. Heuvelmans B. The sources and methods of cryptozoological researches. Cryptozoology. 1988;7:1–24.

5. Сапунов В.Б., Глазырина Т.М. География мировых тайн. СПб.: Политехнический университет; 2017. 144 с.

6. May R. How many species are there? Nature. 1986;324:514.

7. Сапунов В.Б. Экологический депозитарий как основа устойчивости биосферы // Общество, среда, развитие. 2010;1:153–158.

8. International trust for zoological nomenclature. London: Intern com zool nomenclature; 1985. 135 p.

9. Sapunov V.B. Retsel der riesigien Reptilien. Der Kryptozoologye Report, 2007;3(1):43–52.

10. Берг Л.С. Труды по теории эволюции. Л.: Наука; 1977. 396 с.

11. Вернадский В.И. Соч. в 24 т. М.: Наука; 2013.

12. Камшилов М.М. Эволюция биосферы. М.: Наука; 1979. 256 с.

13. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. М. — Л.: Изд-во АН СССР; 1939. 832 с.

14. Ефремов И.А. Тафономия и геологическая летопись. Труды ПИН АН СССР. 1950;4(1).

15. Сапунов В.Б. Количественный подход к оценке репрезентативности палеонтологической летописи. Изв. АН СССР, сер. Биологическая. 1990;(3):420–426.

16. Общая палеоэкология. СПб.: Изд. С-Петербургского ун-та; 2000, 132 с.

17. Сапунов В.Б. В дебрях времени. СПб.: Гамма; 2021. 124 с.

18. Козырев Н.А. Избранные труды, Л.: изд. ЛГУ; 1991. 448 с.

19. Gerbershtein S. Moscowia. М.: Astrel, 2008. 703 p.

Об авторе

В. Б. СапуновРоссия

Сапунов Валентин Борисович — доктор биологических наук, академик Петровской академии наук и искусств, почетный член Европейского союза наук о Земле, консультант Московского государственного университета, профессор

ID WоS: 4545-2021

193112, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72

тeл.: +7 (911) 925-40-31

Рецензия

Для цитирования:

Сапунов В.Б. Возможно ли существование крупных реликтовых рептилий и амфибий в водоемах Крайнего Севера? Арктика и инновации. 2025;3(1):82-92. https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-82-92

For citation:

Sapunov V.B. Can large relict reptiles and amphibians inhabit the Far North water bodies? Arctic and Innovations. 2025;3(1):82-92. (In Russ.) https://doi.org/10.21443/3034-1434-2025-3-1-82-92